Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

La flexibilité de modifier facilement les zones et de déplacer les cloisons sont depuis plus d’un siècle l’enjeu central de la conception d’immeubles de bureaux. À l’heure où la manière de travailler et la présence dans les bureaux témoignent d’une nouvelle dynamique, cette flexibilité est plus demandée que jamais. Quelle marge de manœuvre – au-delà du dessin d’une façade ou de la variation des formes et des emplacements des piliers et des noyaux – reste-t-il à l’architecture? Avec le nouveau centre de formation de la Bâloise Assurances, Valerio Olgiati démontre que flexibilité et architecture charismatique ne sont pas contradictoires.

Pour beaucoup de pendulaires et voyageurs, la Centralbahnplatz est la porte de Bâle. Par jour, pas moins de 100 000 personnes traversent la pompeuse gare CFF avant de monter dans l’une des nombreuses lignes de tram qui sillonnent la place. Au nord, le grand espace public se poursuit au-delà de la Nauenstrasse avec le De Wette Park. Cet espace urbain central et marquant a récemment été légèrement agrandi. Le pignon aveugle et le parvis du Hilton accueillaient encore récemment les passants à l’angle Aeschergraben / Nauenstrasse. Aujourd’hui, un nouvel espace baptisé Baloise Park offre désormais un lieu agréable. Ce qui est appelé «Park» est en fait un ensemble composé du siège principal existant de la Bâloise et de trois nouveaux bâtiments disposés orthogonalement, qui entourent une nouvelle piazzetta – généreuse malgré sa compacité. Sur la petite place agrémentée de deux groupes d’arbres, le «Dritte Tier» s’ébroue tranquillement. La créature fabuleuse fait penser à Impy le dinosaure. On passe volontiers devant l’œuvre de l’artiste Thomas Schütte – dans l’espoir de saisir le moment où la vapeur exhalera des narines de l’obèse «basilic».

Le plus grand des trois nouveaux bâtiments, une tour d’hôtel de 89 mètres, définit à la jonction du Aeschgraben avec la place de la gare une nouvelle porte d’entrée dans la ville. La parcelle occupée par le «Park» est sans aucun doute l’une des plus prisées en ville. Le nouvel hôtel ne fait d’ailleurs que s’asseoir à la table d’une série d’immeubles marquants déjà positionnés en bordure de place, à l’image du bâtiment de la Banque des règlements internationaux (Burckhardt + Partner, 1976) et de la Markthallen-Tower (Diener & Diener Architekten, 2012). Conformément à la stratégie relative aux immeubles de grande hauteur de la ville de Bâle, d’autres tours devraient d’ailleurs bientôt voir le jour autour de la gare. Avec la tour Meret Oppenheim au sud (Herzog & de Meuron, 2018), elles entoureront un jour la gare telles des stèles gigantesques réunies en cercle et la rendront visible dans le tissu urbain. On pensera ce que l’on veut de cet «effilochage de Bâle vers le haut», il n’empêche que le nouvel ensemble Bâloise Park est assurément de bon aloi pour la définition spatiale de l’esplanade de la gare.

Une nouvelle piazzetta

Au fil des décennies, la Bâloise n’a cessé d’agrandir et de densifier son site près de la gare de Bâle. L’histoire commence en 1956, avec la construction d’un premier bâtiment pour la Bâloise Assurance Transport. Entre les décennies 1970 et 1980, la Bâloise Holding a ensuite acquis d’autres terrains sur le carré Aeschergraben, Parkweg et Nauenstrasse, pour y installer des places de travail supplémentaires. Elle a également racheté à l’assurance de pensions un hôtel construit en 1987 exploité par Hilton. Et en 1983, un nouveau siège social a été construit au nord – en bordure du Parkweg – pour la Bâloise Assurance (Burckhardt + Partner).

C’est toutefois l’état de l’hôtel qui a donné l’impulsion à la récente réorganisation du quartier du «Park». Les commentaires de la clientèle soulignaient de plus en plus de trop petites chambres pour un établissement cinq étoiles. La rénovation ou l’agrandissement n’étaient pas des options satisfaisantes, qui plus est la structure porteuse ne répondait plus aux normes actuelles de sécurité sismique et un renforcement aurait été coûteux. Finalement, la Bâloise a décidé du développement d’un nouveau plan directeur pour l’ensemble

du quartier en invitant Diener & Diener, Burkhardt + Partner et Miller & Maranta à faire des propositions. Ces derniers se sont imposés avec un concept proposant trois nouveaux bâtiments calés orthogonalement, séparés par deux ruelles et la libération d’un quart du terrain pour la création d’un espace ouvert. Les nouveaux espaces, clairement définis, sont le fruit d’une intervention simple et radicale.

La tour de 30 étages du secteur ouest a été confiée à Miller & Maranta qui ont choisi une façade en pierre artificielle claire. L’hôtel en occupe 23 étages, tandis que les sept derniers sont des espaces de bureaux en location.

En 2014, un concours était organisé pour les deux autres bâtiments, à raison de cinq bureaux invités pour chaque bâtiment. Le jury était présidé par Adolf Krischanitz et intégrait des représentantes et représentants de la ville et du canton de Bâle.

Le jury a recommandé le projet de Diener & Diener Architekten pour le nouveau siège du groupe Bâloise achevé en 2020, le plus petit des trois nouveaux bâtiments avec ses huit étages. Des bay-windows d’une hauteur de huit mètres en marquent distinctivement la façade. Chaque bay-window abrite deux étages, suggèrant la discrète formulation d’un ordre colossal. Le rez-de-chaussée accueille un espace semi-public, le Kunstforum. Au total, les trois nouveaux bâtiments accueillent 1300 places de travail, dont 700 sont utilisées par la Bâloise elle-même.

Aucun des projets soumis pour le troisième bâtiment – un centre de formation et des surfaces en location – n’ayant convaincu le jury, ce dernier se retourna vers Valerio Olgiati qui avait participé à la procédure pour le siège principal de la Bâloise. Convaincu que son projet initial avait de grandes qualités et qu’il pouvait être adapté à ce nouveau programme à un coût raisonnable, le jury confiait au bureau de Flims la planification du bâtiment de dix étages. Débutée en 2017, sa construction s’est achevée l’année dernière.

De l’avis du jury, c’est la cohérence de l’ensemble qui comptait avant tout. Si leur architecture individualise les trois bâtiments, l’idée tectonique développée en façade et une similarité des empreintes les apparentent vaguement.

Transcendance de la matière

Le bâtiment d’Olgiati se trouve à l’est et occupe la parcelle la moins proéminente. On en perçoit un seul angle depuis la piazzetta. Il est deux fois moins haut que l’hôtel, mais dépasse le bâtiment administratif de huit mètres. À moitié cachée, cette situation n’est pas sans charme. À l’abri de l’agitation de la place de la gare et des rues très passantes, la position convient à son affectation pédagogique. À l’intérieur, les espaces orientés au nord-est et au sud-est vers le parc bénéficient d’une lumière matinale magnifique et de la présence des vieux arbres du quartier de St. Alban. Afin d’assurer une transition avec les bâtiments plus bas et de limiter les ombres portées, la façade des trois étages supérieurs a été reculée vers l’est.

De l’extérieur, Bâloise Park Ost ressemble à un grand pavillon aéré, constitué uniquement de piliers et de dalles en béton à la teinte terreuse. Le bâtiment semble élégant et bien pensé – malgré le fait qu’il s’agisse d’un immeuble avec un budget limité. Là où le béton est visible, on a utilisé du béton coloré conventionnel. Pour tout le reste, soit les deux tiers invisibles de la structure, le choix s’est porté sur du béton recyclé. Pour accentuer l’image archaïque d’une structure primaire, les dalles des étages ont été bétonnées de part en part, ce qui a notamment nécessité une isolation des plafonds profonde à l’intérieur des espaces.

Les piliers situés dans le plan de la façade sont taillés comme des obélisques. Cette remise en question des habitudes visuelles confère au bâtiment quelque chose de mystique, le tirant au-delà du monde habituellement profane du travail en col blanc. La forme des piliers pourrait être interprétée comme une représentation des rapports de force typiques de ces éléments de construction – après tout, les piliers fins au milieu et les piliers solides à l’extrémité inférieure sont les plus exposés au flambage. De ce point de vue, la forme des piliers à Bâle pourrait faire référence à l’entasis. Mais la tentative d’ancrage référentiel du bâtiment tertiaire dans l’histoire de l’architecture ne fonctionne que partiellement. En l’occurence, on est habitué aux exemples classiques de l’architecture qui articulent des socles et des chapiteaux comme intermédiaires optiques (et statiques) entre les piliers et les dalles, et ces intermédiaires font justement souvent défaut dans les bâtiments d’Olgiati. Au lieu de cela, les éléments sont parfois réduits à un minimum matériel précisément là où les forces sont transmises. L’imposant avant-toit du parlement cantonal de Coire (2010), par exemple, est posé en équilibre sur le sommet d’un voile en béton de forme parabolique. À Bâle, Olgiati a renversé cette idée d’anti-socle, et en pointant les piliers vers le haut, a également inventé une sorte d’anti-chapiteau. Il est difficile pour l’observateur de savoir si les dalles reposent effectivement sur les pointes ou si elles flottent légèrement au-dessus. Ce moment magique est rendu possible par de discrets profilés en acier qui transmettent les forces des dalles aux piliers exactement au niveau des pointes. Le livre «Architecture Non-Référentielle», qui relate des entretiens qu’ont eu Valerio Olgiati et Markus Breitschmid en 2019, formule l’objectif de «transcendance de la matière». Les anti-chapiteaux et la tectonique inversée dans d’autres réalisations d’Olgiati pourraient être lus comme l’exploration de cette voie.

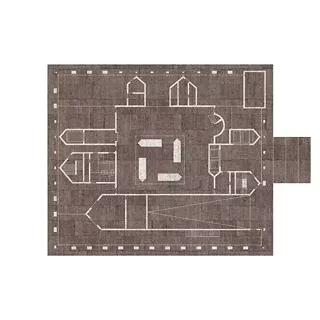

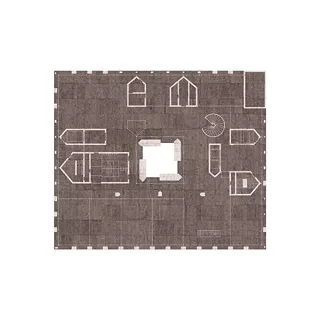

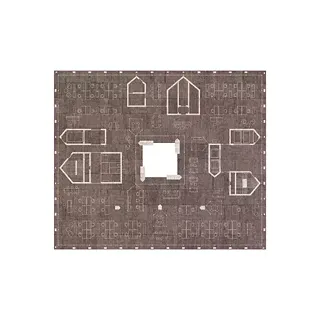

Système vs. composition

Alors que les piliers préfabriqués répartis uniformément au nu de la façade laissent à première vue supposer des plans libres, leurs dimensions variées et dans l’ensemble plutôt élancées suggèrent un monde intérieur plus complexe, composé de noyaux, mais manifestement aussi de structures porteuses irrégulièrement réparties. Un coup d’œil aux plans le confirme: sept pièces en forme de «maison» et aux murs en béton sont réparties de manière irrégulière. L’alliance du carré régulier et du triangle dynamique est récurrente dans les projets d’Olgiati. On peut par exemple faire l’expérience de son puissant effet architectural dans le centre des visiteurs du Pearling Path à Bahreïn. Ce qui, à première vue, peut apparaître comme un jeu graphique motivé par le plan d’ensemble, se révèle finalement être un moyen de structuration spatiale précis et astucieux lorsqu’on traverse les espaces intérieurs. Les «maisons» sont des noyaux statiques qui, en plus des circulations verticales, abritent les sanitaires ou des espaces spéciaux comme la rampe du parking souterrain. À l’origine, certaines pointes de leur «toiture» étaient orientées vers un atrium central. Ce n’est pas le cas aujourd’hui puisque, à l’exception d’une des cages d’ascenseurs, elles sont toutes dirigées vers l’extérieur. Un choix qui permet de réduire les chemins de fuite, mais rend difficilement saisissables la forme si caractéristique des noyaux qui ressemblent plutôt à des murs placés orthogonalement ou à 45 degrés. La traversée des étages rappelle celle d’une grotte – en raison de la couleur terreuse et de la massivité des noyaux – à l’image de l’Antelope Canyon avec ses rétrécissements et ses respirations, ou encore celle d’une rivière de montagne dont le lit serait parsemé de gros blocs de rochers irréguliers et autour desquels la rivière s’écoule de manière dynamique. Les locataires du troisième au neuvième étage ont le choix d’utiliser ces grands espaces ouverts ou de les diviser en petites unités. La visite du club de fitness occupant les deux derniers étages témoigne d’ailleurs du fait que cette flexibilité fonctionne réellement. Comme les pointes des «maisons» se terminent vers la façade, les espaces qu’elles définissent bénéficient de fenêtres supplémentaires et d’une vue sur l’extérieur encore plus large, à l’image des salles réservées aux séminaires.

Puits à souhaits

La pièce la plus spéciale du bâtiment se trouve exactement au milieu. Un atrium en forme de puits s’étend du toit jusqu’au

rez-de-chaussée. Il fait entrer la lumière au milieu des étages supérieurs et ressemble plutôt à un vide mystérieusement sombre aux étages inférieurs. Ceux qui connaissent les fascinantes fontaines en Inde – comme celles du Fort Rouge à Agra – se verront

inévitablement remémorrer ces espaces mystiques. À la fois infrastructures et espaces spirituels, leur double sens anime également l’atrium de Bâle. Il est flanqué de quatre tours composées de voiles impossants, presque monumentaux, de la hauteur d’un étage et dont la longueur diminue à mesure que l’on gravit les niveaux. L’atrium est en même temps une colonne vertébrale pour le bâtiment, puisqu’il ne se contente pas de supporter les charges verticales, mais assure également la sécurité sismique grâce à ses noyaux.

Les entrées du centre de formation et des étages loués sont différentes, ce qui est discrètement indiqué en façade. La légère pente du terrain a également été neutralisée au profit des façades, puisque l’ensemble du bâtiment semble reposer sur un piédestal rappelant un stylobate, élément récurrent chez Olgiati et que l’on retrouve au Nationalparkzentrum à Zernez. De la même manière, l’absence de distinction architecturale entre l’étage du bas et celui du haut, entre le socle et le couronnement, permet d’abolir toute hiérarchie dans le rapport qu’entretiennent entre eux les quatre côtés du bâtiment ou dans celui qui régit les étages.

L’entrée dans le centre de formation mène dans un premier temps à un foyer situé au rez-de-chaussée qui offre des vues sur l’atrium qu’il enserre. Les murs de couleur sombre et le peu de lumière qui y pénètre donnent à la pièce une atmosphère calme et souterraine. Des bancs en marbre brésilien lui allouent une touche de noblesse.

De là, un escalier en colimaçon mène aux étages de formation situés au-dessus. Contrairement aux centres de séminaires habituels, où les foyers sont généralement des halls baignés de lumière du jour et les salles de séminaire des boxes sombres, cette psychologie de l’espace a été inversée à Bâle et déclenche l’opposé: après les pauses dans les espaces communs feutrés, on entre à nouveau avec plaisir dans les salles de formation lumineuses et à la vue imprenable.

Les responsables de la Bâloise écrivent qu’ils souhaitaient une ambiance dans laquelle on se «sent bien» et qui «incite à la réflexion». C’est réussi, et c’est aussi grâce au grand soin apporté à la matérialisation.

Texte: Jørg Himmelreich

Tradduction: François Esquivié

Première publication: Arc Mag 2022–5

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine