Design For Climate – Earth and Sun

6716 Acquarossa,

Suisse

Publié le 10 juillet 2024

Blanco AD architecture + design + WaltGalmarini AG Dipl. Ing. ETH SIA USIC + ETH Zurich Institute of Technology in Architecture Chair of Architecture and Building Systems

Participation au Swiss Arc Award 2024

Données du projet

Données de base

Description

Im kollaborativen Studio «Design For Climate» der ETH Zürich unter der Leitung von Arno Schlueter lernen Studierende neueste Erkenntnisse und digitale Werkzeuge aus der Forschung für das klimagerechte Bauen in einem integrierten Entwurfsprozess anzuwenden.

Composition de l’équipe

Die Studioreihe «Design For Climate» wurde von der Professur für Architektur und Gebäudesysteme unter Prof. Arno Schlüter initiiert, einer Forschungsgruppe des Instituts für Technologie in der Architektur am Departement Architektur (ITA) der ETH Zürich. Ziel des Studios ist es, neueste Erkenntnisse, Methoden und Werkzeuge aus der Forschung für das klimagerechte Bauen in den architektonischen Entwurf zu bringen und diese mit Studierenden in einem integrierten Prozess anzuwenden. Jeweils zwei Entwurfsprofessuren des Departements Architektur der ETH Zürich mit ihren Assistierenden sind eingeladen, das Studio gemeinsam durchzuführen. Forscher*innen, Expert*innen und Entwerfer*innen formen ein interdisziplinäres Team, welches die Studierenden begleitet und betreut. Fachkenntnisse, Methoden und Tools werden im Studio nicht nur den Student*innen beigebracht, sondern werden durch die teilnehmenden Assistent*innen multipliziert: Durch die interdisziplinäre Betreuung und die Teilnahme der Assistierenden der Entwurfsprofessuren am Studio eigen sich auch diese Wissen und Arbeitsmethoden aus der Forschung an, die sie ebenfalls zur Unterstützung der Studierenden in ihren Entwurfsstudios anwenden können. Im Frühlingssemester 2024 haben die Professuren von Prof. Momoyo Kaijima und Prof. Roger Boltshauser teilgenommen. Unterstützt wurde das Studio im Frühjahrssemester 2024 von Wolfram Kübler aus dem Ingenieurbüro Walt & Galmarini sowie durch die Bauherren der Fallstudie und Initiatoren des «Humanitas» Projekts, Ben Nott und Ivana Borgna.

Tutoren ITA: Illias Hischier, Esther Borkowski, Valeria Piccioni, Samuel Kummer, Gustavo Bittencourt

Tutoren IEA: Kelly Man, Lowis Gujer, Matthias Peterseim, Rafael Schäfer, Samuel Dayer

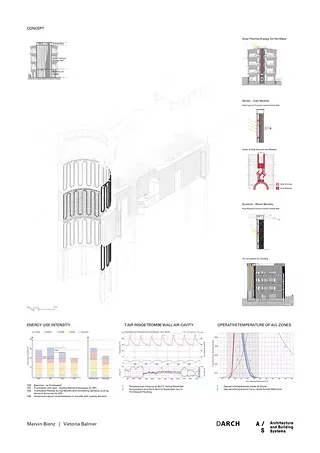

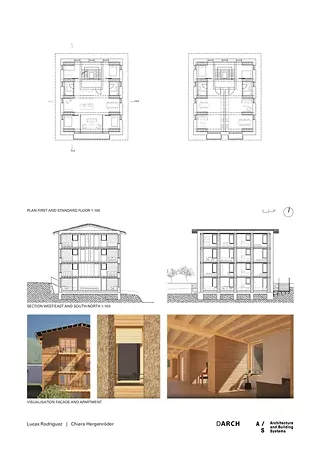

Studierende: Lukas Nussbaumer, Jonas Zimmermann, Victoria Balmer, Marvin Bienz, Elyas Lunardi, Marcel Studer, Muriel Brünker, Pénélope Grégoire, Carole Allenbach, Kei Takanami, Chiara Hergenröder, Lucas Rodriguez

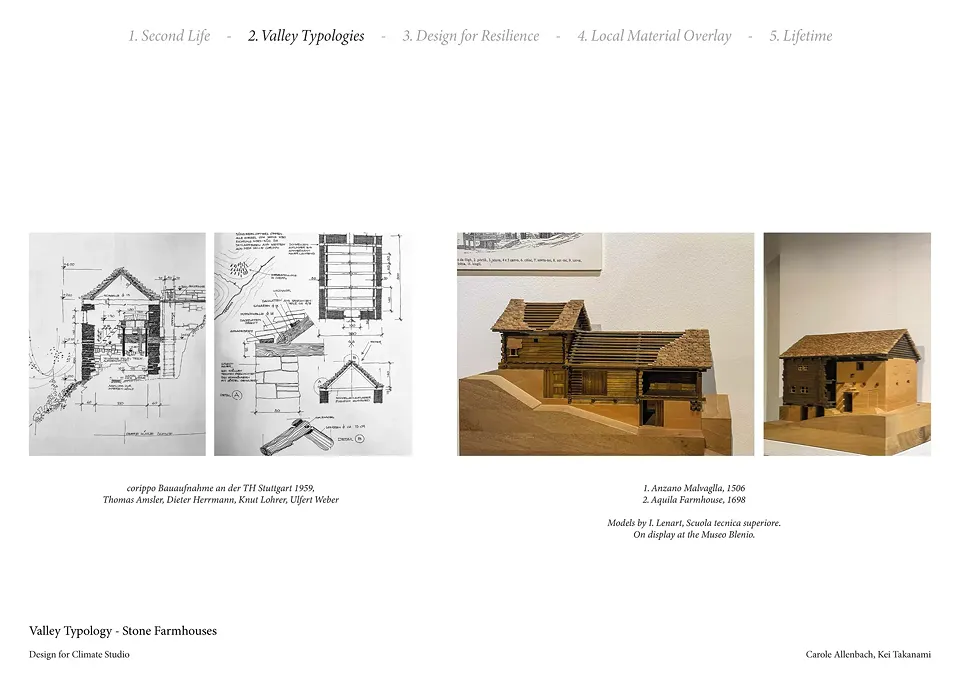

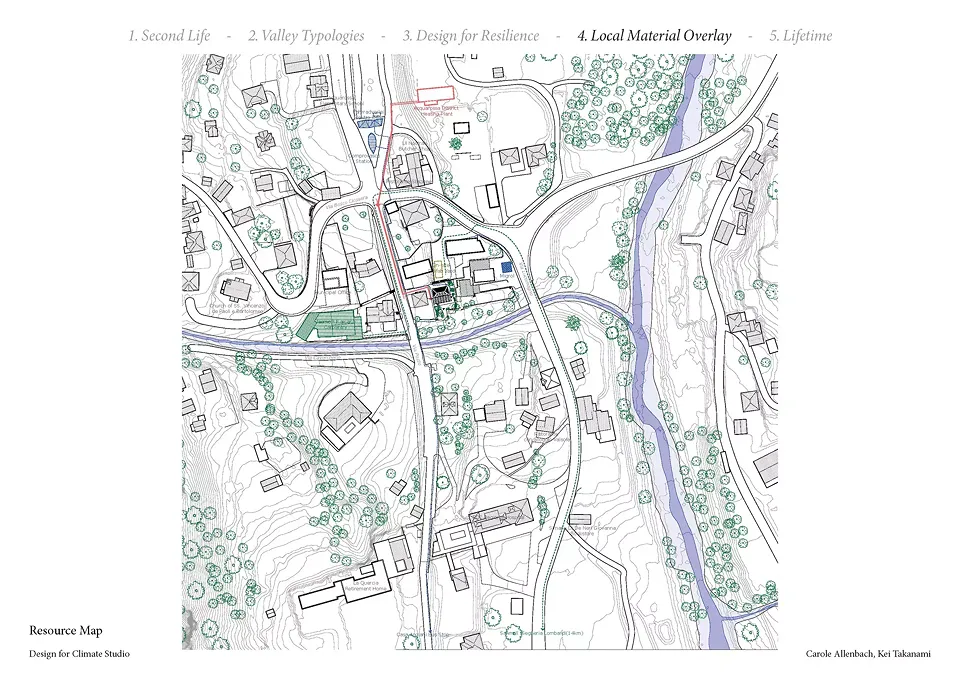

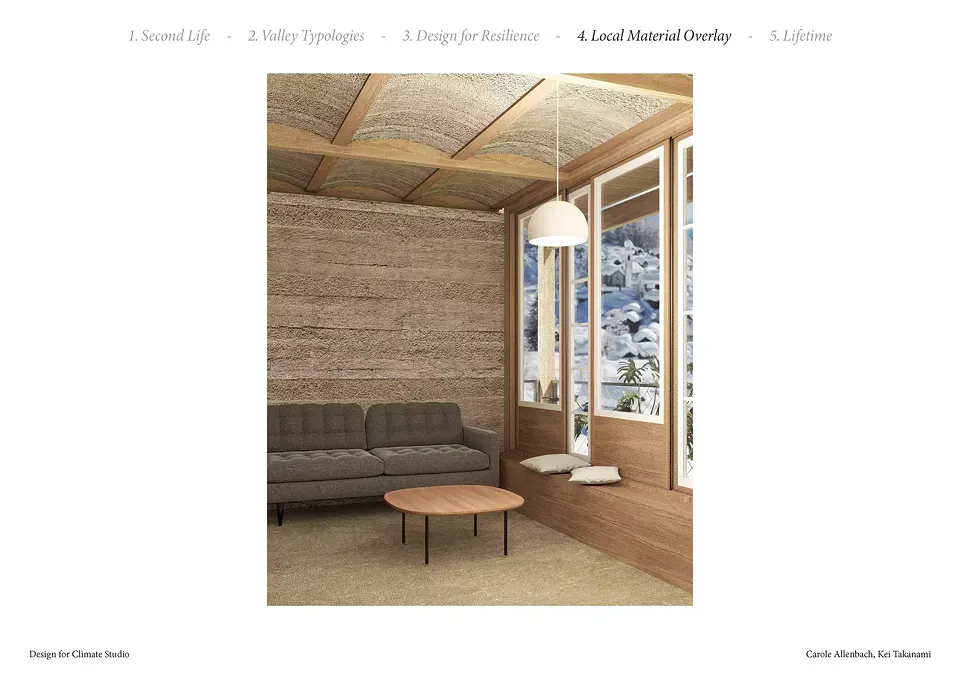

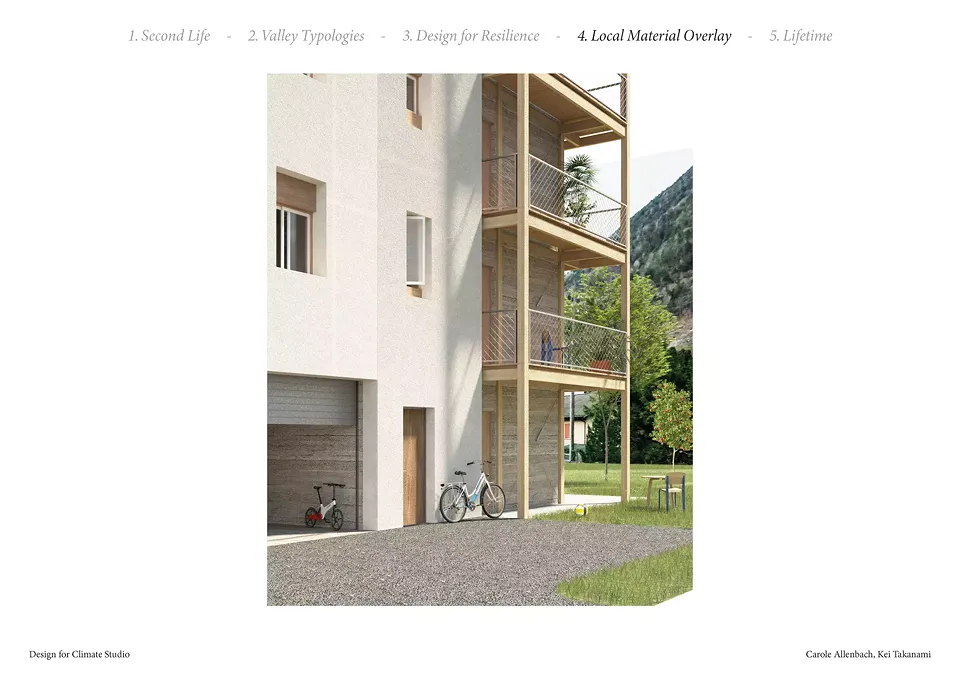

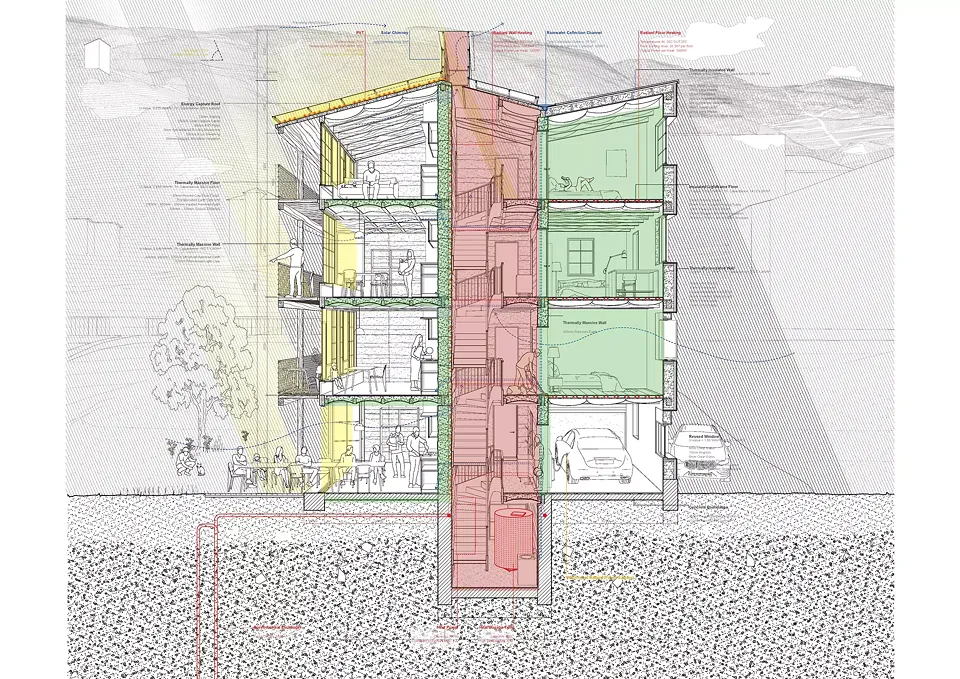

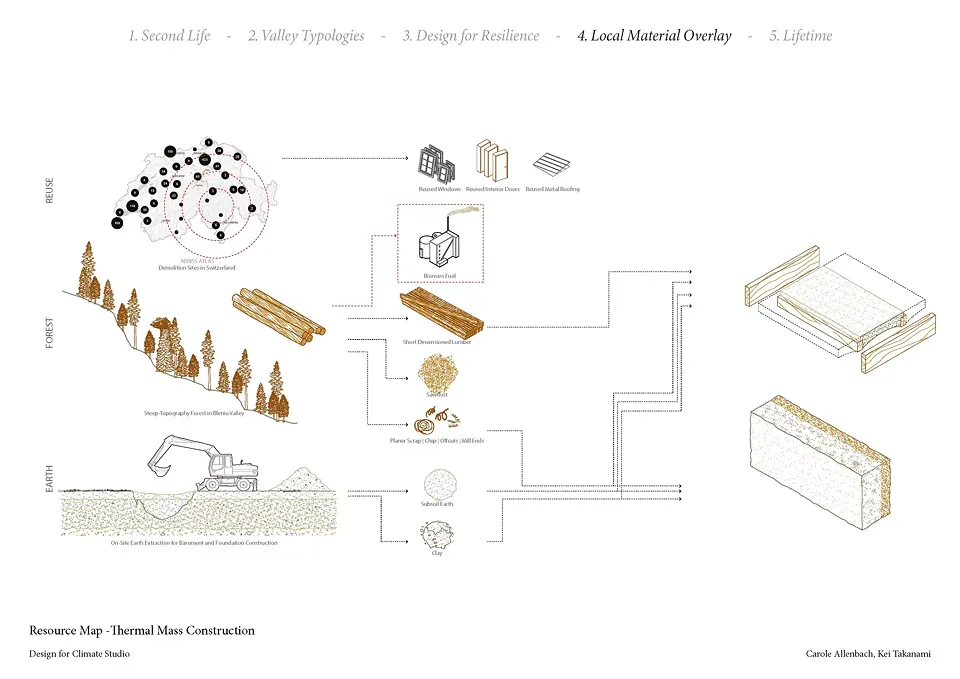

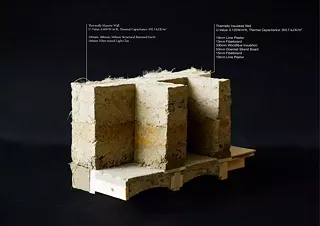

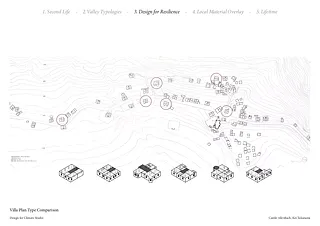

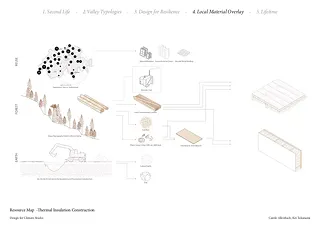

Définition des tâches

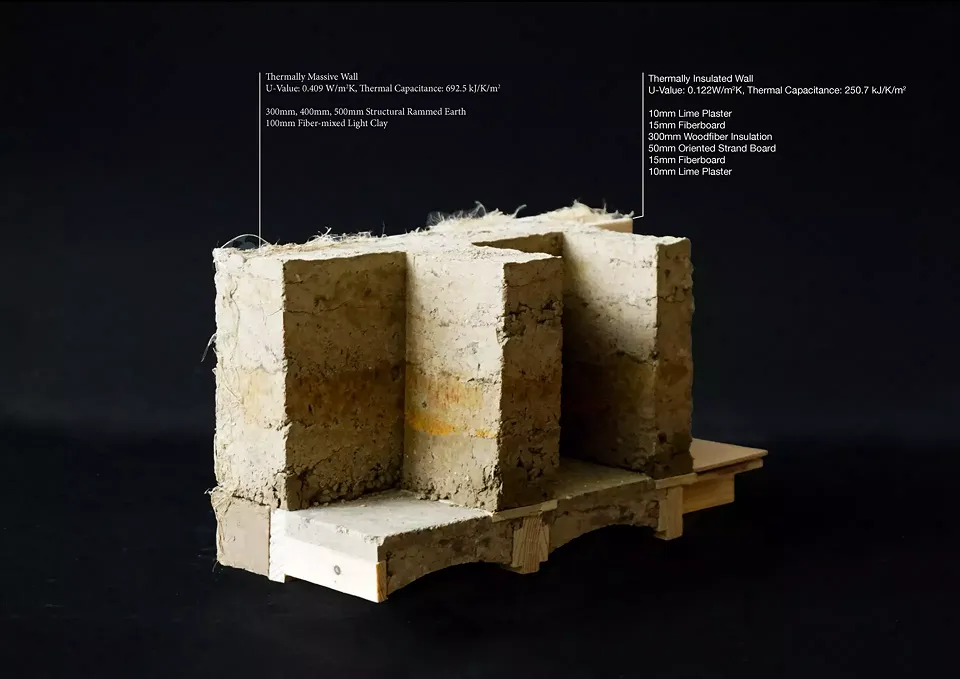

Die Aufgabe des Studios im Frühjahrssemester 2024 war der Entwurf eines Gebäudes für das «Humanitas» Innovationsprojekt, welches zum Ziel hat, das Lernen und den Austausch über das nachhaltige Bauen zu fördern. Der Bauplatz liegt in Acquarossa, im Valle die Blenio in Tessin. Das Gebäude soll über vier Stockwerke und circa 500 Quadratmeter Raum für Wohnen, Arbeiten und Austausch zur Verfügung stellen. Thematisch stand das Bauen mit aus der Umgebung verfügbaren Ressourcen im Vordergrund: Sonne als Energieträger, Holz und Erde als komplementäre lokale Baustoffe mit spezifischen, energetisch-klimatischen Eigenschaften, zum Beispiel für die Speicherung solarer Wärme oder Regulation des Innenraumklimas. Ein wichtiger Kontext bildete dabei die Baukultur und Geschichte im Valle die Blenio, eines Seitentals in den südlichen Alpen.

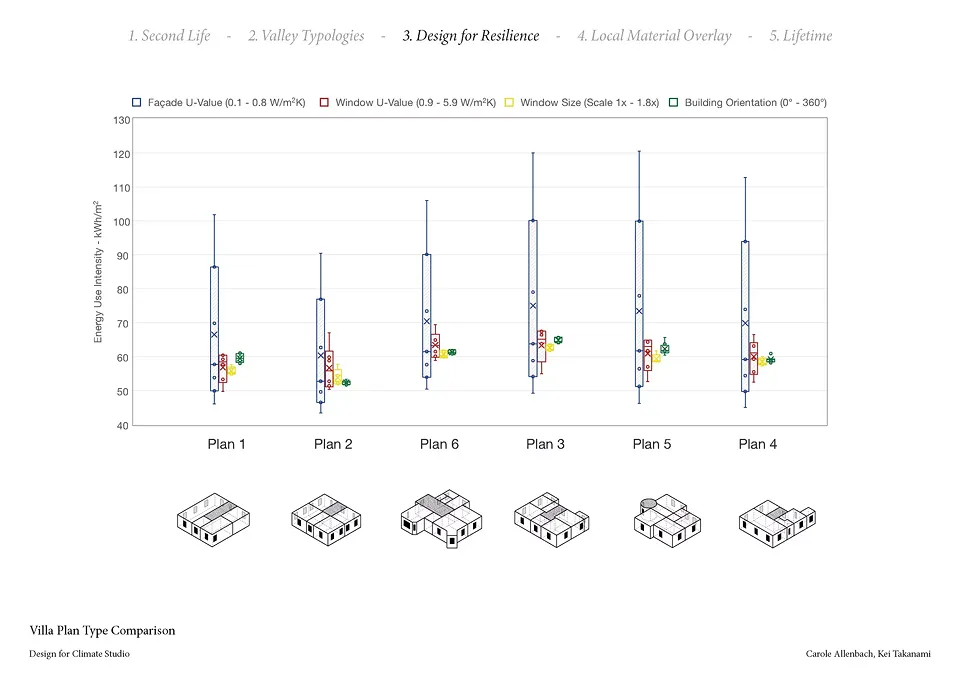

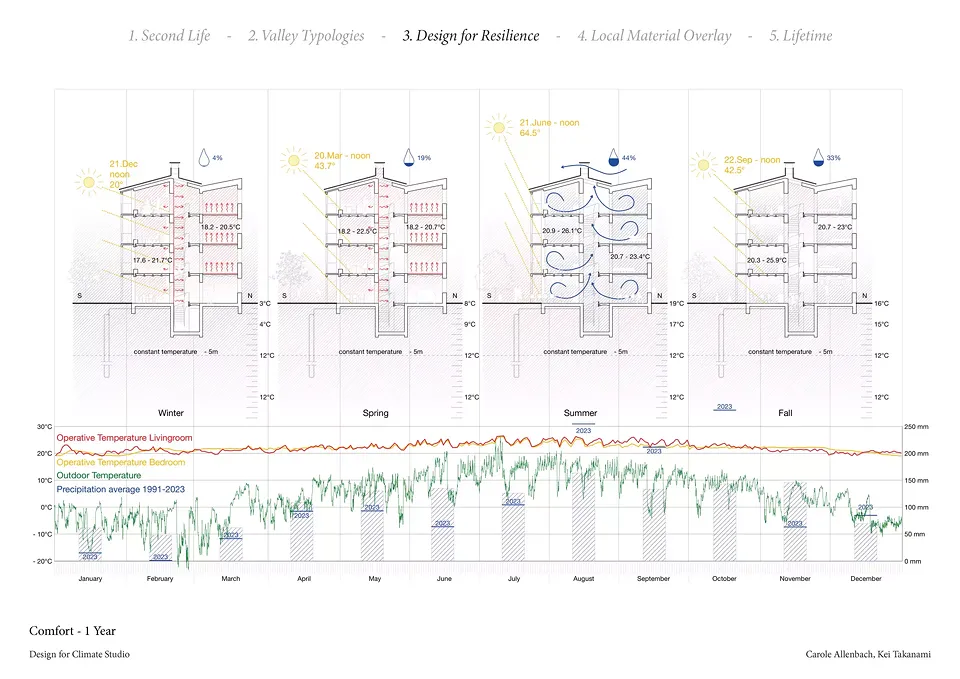

Methodisch sollten analytische und entwerferische Prozesse parallel entwickelt und miteinander verschränkt werden. Mithilfe von Analyse- und Simulationswerkzeugen sollten Metriken wie beispielsweise der Raumkomfort, Energie- und Emissionsbilanz im Entwurf durchgehend berechnet und in einem iterativen Prozess eingesetzt werden, um Entwurfsentscheidungen nicht nur zu überprüfen, sondern auch neue Entwurfsideen zu generieren. Durch parametrische Studien zum Beispiel von möglichen Gebäudeformen, Wandstärken, Fensteranteilen oder Verschattungsmethoden wurde der Lösungsraum erkundet, Ansätze verworfen und interessante weiterverfolgt werden.

Procédure

Als Vorbereitung auf die integrierte Entwurfsaufgabe wurden die Studierenden zunächst als «Forscher» ausgebildet und mit der wissenschaftlichen Arbeitsweise vertraut gemacht. Gemeinsam wurde eine kollektive Wissensbasis zum Thema Solares Bauen und Bauen mit Lehm angelegt, in der wesentliche Aspekte behandelt und allen zur Verfügung gestellt wurden. Die Studierenden verwendeten dafür verschiedene Quellen, zum Beispiel Forschungsaufsätze, Projektveröffentlichungen und Inputvorträge. Eine Exkursion zu einem Forschungsprototyp des Büros Walt & Galmarini erlaubte eine erste physische Auseinandersetzung mit den Baustoffen Holz und Lehm in der Praxis. Wichtige Parameter und Messgrössen der Energieeffizienz, der Emissionsbilanz und des Nutzerkomforts eines Gebäudes wurden erarbeitet und kritisch diskutiert. Sie stellten eine wichtige Grundlage für die Nutzung der analytischen Werkzeuge dar, um fundierte Entscheidungen im Entwurfsprozess treffen zu können. Eine Exkursion zur Baustelle in Acquarossa und eine intensive Einführung in die Kultur und Baugeschichte des Valle die Blenio rundeten die Forschungsphase ab.

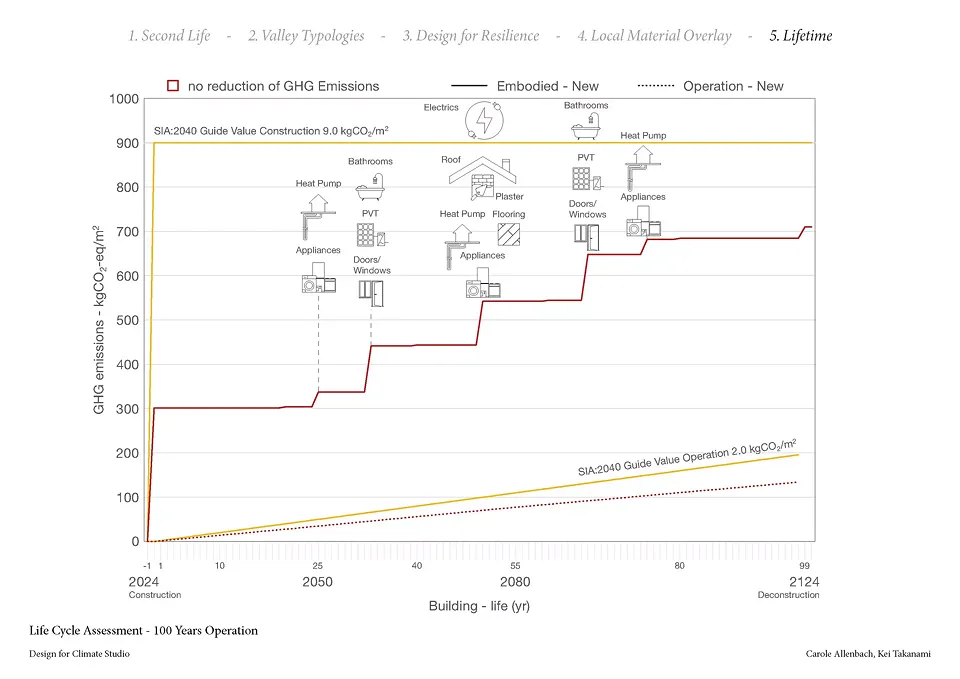

Über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurden die Studierenden anhand kleiner Aufgabenstellungen mit der Verwendung von energetisch-klimatischen Simulations- und Analysewerkzeugen konfrontiert. Sie dienen der schnellen Berechnung von quantitativen Grössen wie Energie, Tageslicht, Komfort und Emissionen. Sie lernten, Simulationsergebnisse zu erzeugen, zu interpretieren, kritisch zu hinterfragen und für ihren Entwurf zu synthetisieren. Eingesetzt wurde hierfür das vom MIT entwickelte Werkzeug «Climate Studio», welches auf Grundlage von 3D-Modellen in der Software Rhinoceros schnelle Analysen zu energetisch-klimatischen Themen erlaubt und die Simulationsergebnisse ansprechend visualisierte. Als methodischer Rahmen diente die von der Professur entwickelte «Emission Timeline», welche die Lebenszyklusemissionen für den Betrieb, Erstellung und biogene Speicherung vereinfacht zusammenfasst und über die Lebensdauer eines Gebäudes visualisiert.

Tischkritiken und «Agora»

Nach der Forschungsphase setzten die Student*innen in Zweiergruppen das erworbene Wissen und die Methoden für die Entwicklung ihrer Entwürfe um. Betreut wurden die Studierenden in interdisziplinären Tischkritiken aus Forscher*innen, Expert*innen und Entwerfer*innen. Im intensiven Diskurs wurde der Entwurf unter Zuhilfenahme von Berechnungen und deren Diagrammen, Skizzen, Plänen, Renderings und physischen Modellen aus einer breiten Perspektive diskutiert. Nicht retroaktiv nach dem Entwurf, sondern iterativ im Prozess wurden analytische Ergebnisse der Vorstudien eingewoben, im Blick das Gesamtziel eines konsequent emissionsarmen Gebäudes von hoher architektonischer Qualität. Neben klassischen «Pin-ups», bei denen die Studierenden ihre Arbeiten präsentierten, wurden auch neue Feedbackformate erprobt, so zum Beispiel das von Momoyo Kaijima.

Thématique générale

Klimawandel und Energiewende machen es deutlich: Zukunftsfähige Gebäude, deren Entwurf, Materialisierung und Umgang mit Energie müssen radikal neu gedacht werden. Dazu braucht es einen guten Überblick über die relevanten Faktoren, ein tiefes Verständnis der Zusammenhänge und deren Auswirkungen auf den architektonischen Entwurf. Ein integrierter Entwurfsprozess unter Verwendung digitaler Werkzeuge hilft, die vielfältigen Wechselwirkungen besser zu verstehen und für den Entwurf produktiv zu nutzen. Das «Design For Climate» Studio erprobt dies exemplarisch mit 12 Architekturstudierenden über ein Semester. Waren im Frühlingssemester 2023 die Verdichtung und Aufstockung des Bestandes Kern der Aufgabe wurde im Frühjahrssemester 2024 auf das Bauen mit ‘Sonne und Erde’ fokussiert. Die Kernfragen lauteten: Wie kann im Kontext eines Ortes, seines Klimas und seiner Ressourcen emissionsarm und erfahrungsreich für den Nutzer gebaut werden? Wie können solare Energie und bio-basierter Baustoffe wie Lehm und Holz komplementär eingesetzt und Gebäude von hoher architektonischer und Aufenthaltsqualität geschaffen werden?

Résultats/Conclusion

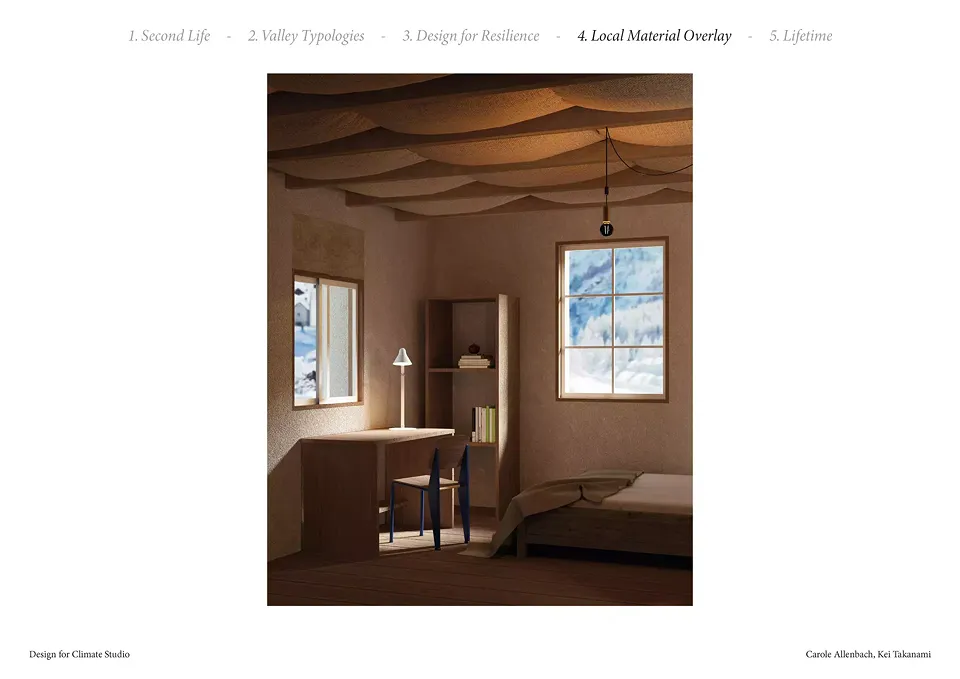

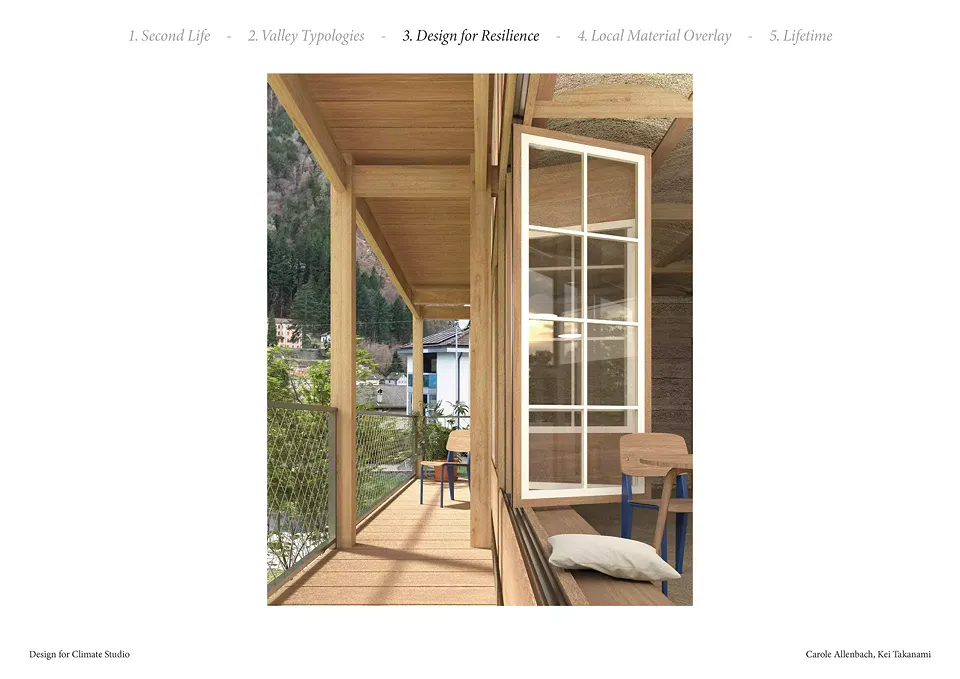

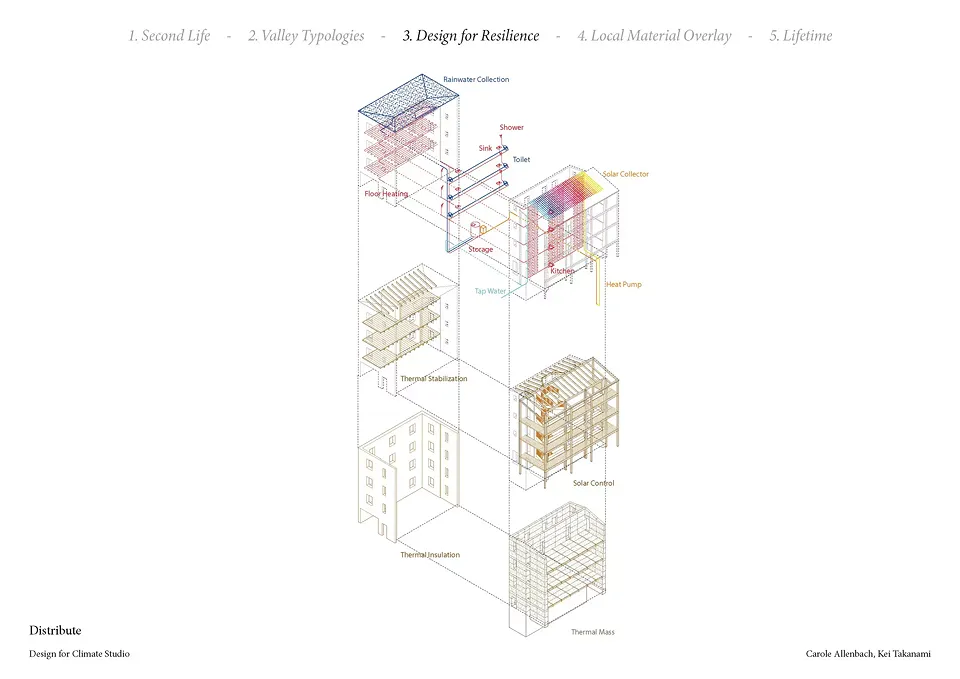

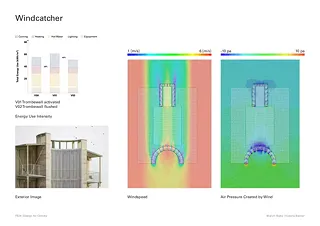

In ihren Arbeiten zeigen die Studierenden eine konsequente Auseinandersetzung mit den Themen «Sonne und Erde», mit der passiven und aktiven Nutzung von Solarenergie und deren Synergiepotential mit bio-basierten Materialien. Die energetisch-klimatischen Eigenschaften von Lehmbauteilen beispielsweise ihr Beitrag zum Raumkomfort als passiver Wärmespeicher, werden kombiniert mit dem architektonisch-ästhetischen Ausdruck des «schweren» Lehms gegenüber dem «leichten» Holz. Warme Nischen aus Lehm entstehen, erwärmt durch die solare Einstrahlung über den Tagesverlauf um das Gebäude. Transparente Balkone und Fassaden fangen je nach Jahreszeit Wärme ein oder verschatten und belüften. Raffinierte Systeme verteilen solare Wärme im Gebäude und verschieben sie zeitlich und räumlich. Lehm, Holz und Stein fügen sich gut in die lokale Bautradition ein, werden aber mit neuen Funktionen verstehen, werden performant.

Im Unterschied zu vorhergehenden Studios, in denen die Nutzung von digitalen Analyse- und Simulationswerkzeugen optional und den Studierenden selbst überlassen war, konnte mit verhältnismässig kurzem, aber gezieltem Training an einem ausgewählten und leistungsfähigen Tool eine hohe Anwendungsbreite und beeindruckende Bearbeitungstiefe der Entwürfe durch die Studierenden erreicht werden. Es gelang den Studierenden oftmals sehr gut, die neu erworbenen Fähigkeiten der Analyse und Simulation produktiv und durchgehen für Ihren Entwurf einzusetzen. Das Spektrum reichte dabei von der Unterstützung spezifischer Fragestellungen, zum Beispiel ob die am Gebäude produzierte Wärme ausreicht, um das Gebäude im Winter warm zu halten, bis zu umfangreichen, parametrischen Simulationen über den gesamten Entwurfsprozess. Die Studierenden fanden neue und innovative Formen der Visualisierung von Energie- und Stoffströmen in und am Gebäude, die halfen, die Wechselwirkungen aufzuzeigen und zu diskutieren. In der Evaluation bewerteten die Studierenden ihren Lernerfolg als sehr hoch (4,7 von 5), ebenso ihr Verständnis von Parameter und Metriken hinsichtlich Energie, Emissionen und Nutzerkomfort sowie ihre methodischen Fähigkeiten der Modellierung und Simulation

(jeweils 4,6 von 5). Die grösste Herausforderung für die Studierenden war dabei, die zunächst einmal abstrakten Ergebnisse der Berechnungen und Analyse in konkrete Entwurfsentscheidungen zu überführen, in Architektur zu übersetzen.

Das Projekt wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand redigiert.