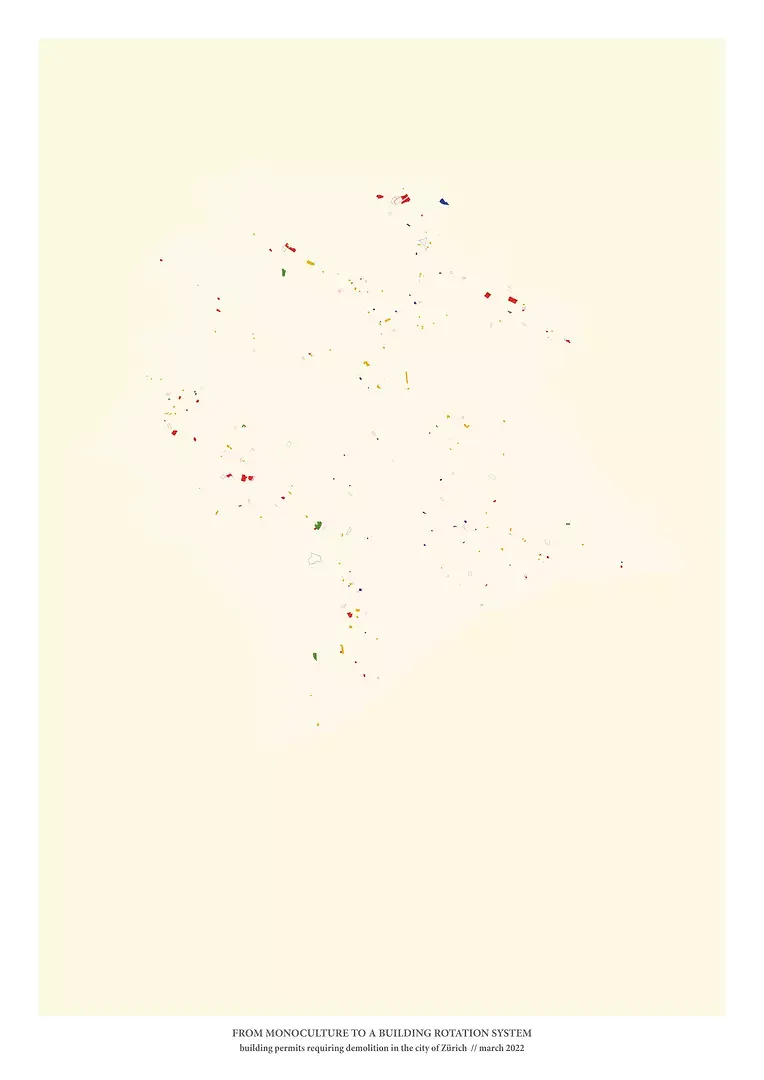

From Monoculture to a Building Rotation System

8048 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. April 2023

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Beschreibung

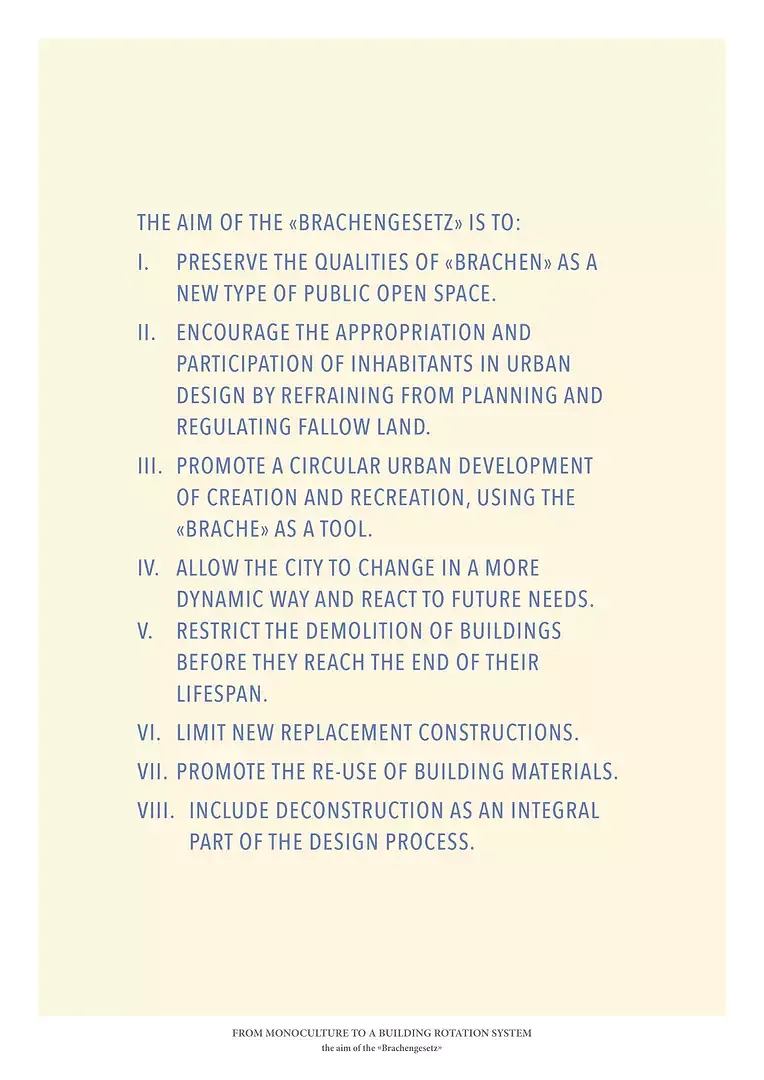

Die Arbeit zeigt ein alternatives Konzept für zukünftige Stadtentwicklungen. Durch ein Gesetz, welches Brachen als qualitative Freiräume in der Stadt erhält, wird nicht nur die Kultur der Ersatzneubauten in Frage gestellt, sondern auch die Wertschätzung und Erhaltung bestehender Gebäude gefördert.

Ausgangslage

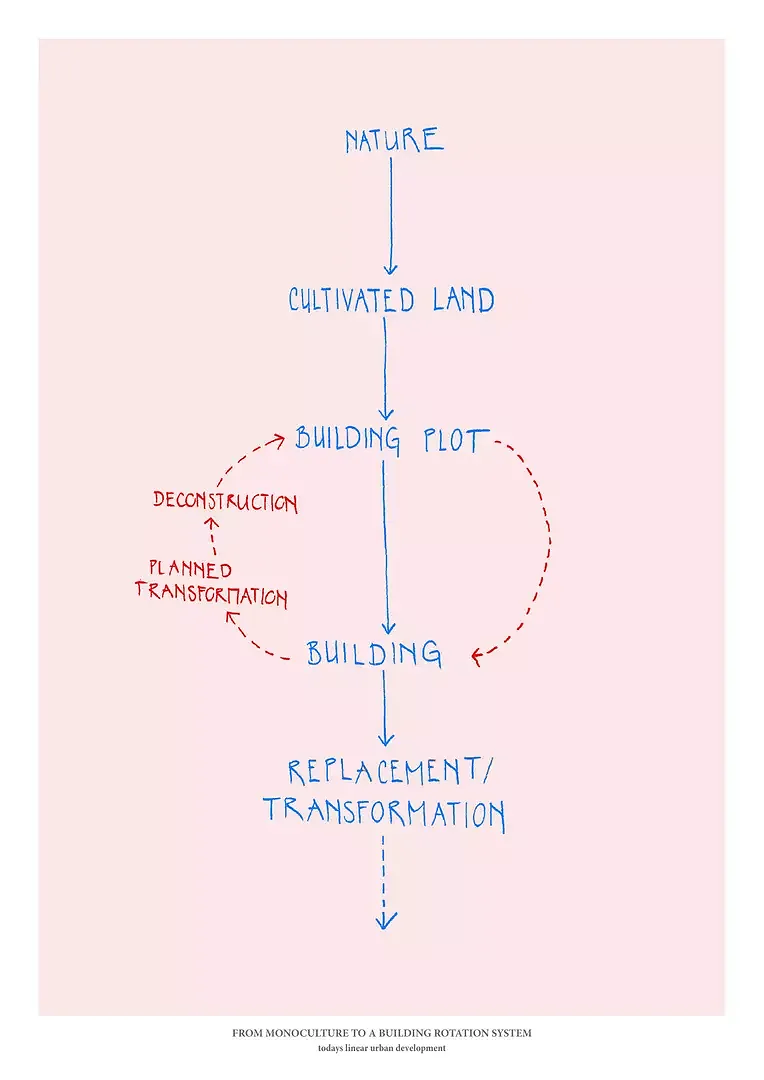

Unter dem Diplomthema «Emptiness» von Jan De Vylder erkundete ich Zürich und stellte fest: Leere ist abhängig von Zeit! Wenn Räume nicht genutzt werden, bezeichnen wir sie als leer. Folglich ist Leere vorübergehend und existiert nur in der Abwesenheit der Fülle. Aber Leere gibt es in einer gut geplanten und regulierten Stadt wie Zürich nicht und doch finden wir sie sporadisch: Es sind Brachen, Grundstücke, die einmal bebaut waren und nun wieder leer sind. Diese bilden eine Schleife im linearen Narrativ der Stadtentwicklung und ermöglichen so ein alternatives Konzept zukünftiger Entwicklungen.

Entwurfsidee

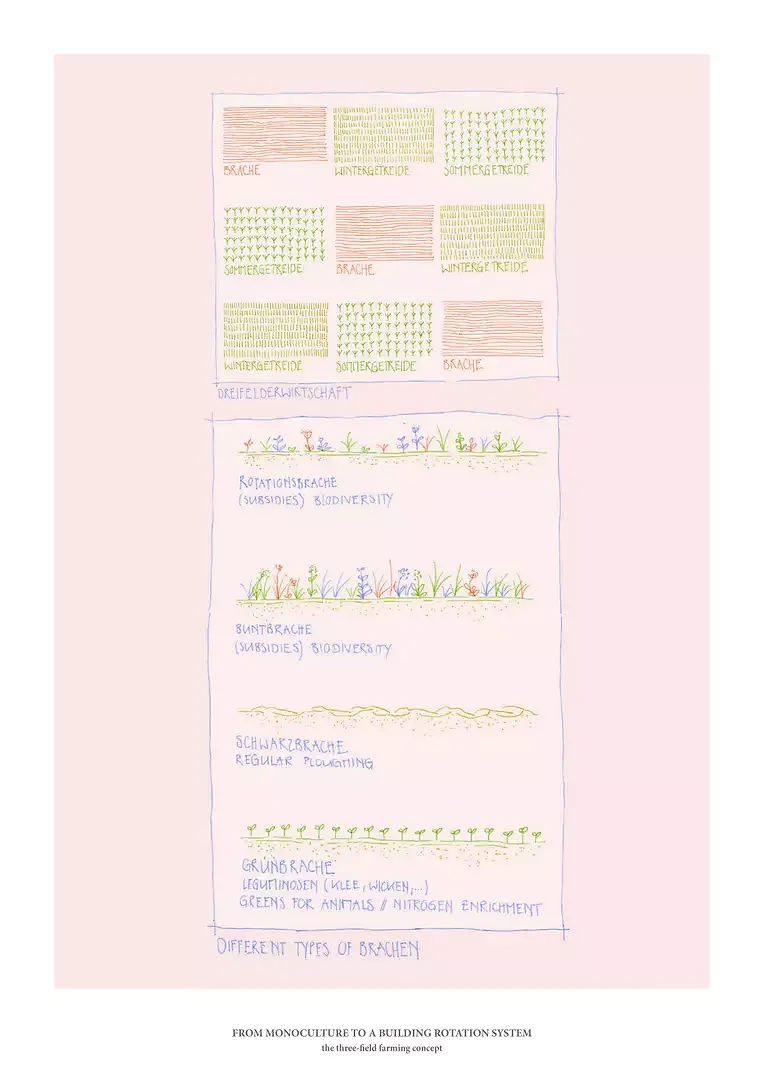

Im landwirtschaftlichen Kontext sind der Wert und das Potenzial dieser Schleife, der Brache, seit langem bekannt. Im Konzept der Dreifelderwirtschaft wird die Brache in eine dreijährige Fruchtfolge integriert und dient der Erholung des Bodens und der natürlichen Regeneration. Durch die Einführung der Brache konnte nicht nur der Ertrag um ein Drittel gesteigert werden, sondern sie führte auch zu einer kollektiven Organisation landwirtschaftlicher Flächen.

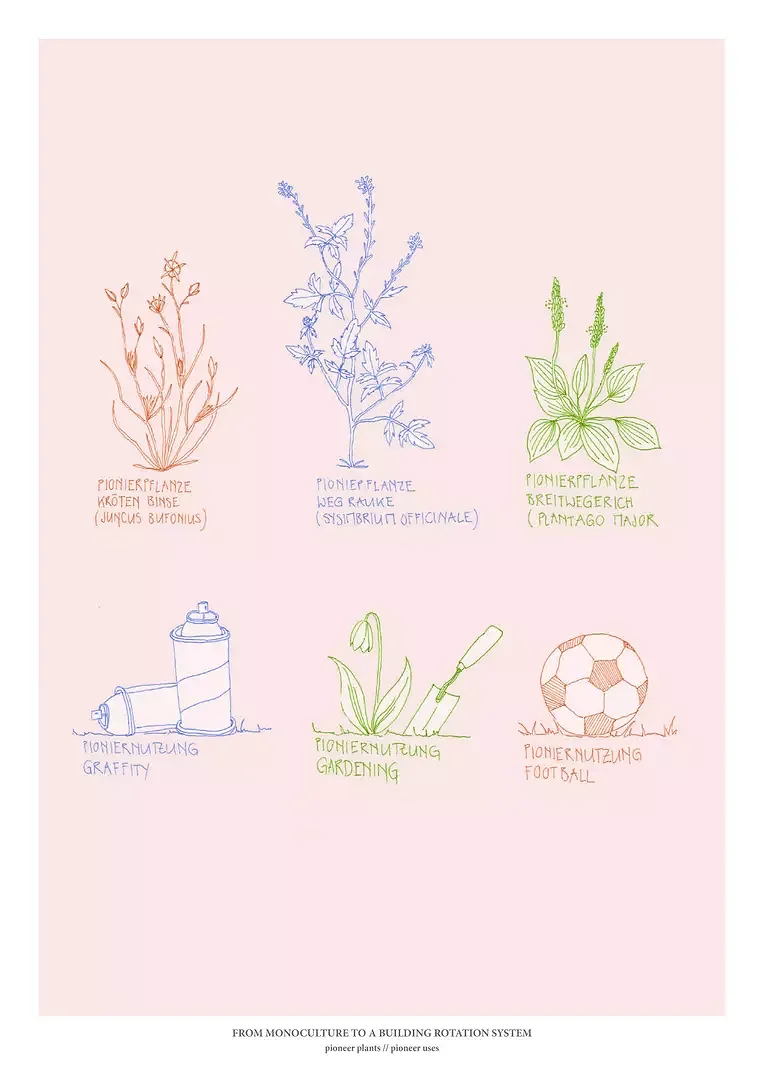

Die Brache ist ein dazwischen, sie beginnt mit einem Ende und endet mit einem Anfang. Doch gerade die Brache und Zwischennutzungen haben einen wichtigen Einfluss auf das, was folgt. Zwischennutzungen dauern im Durchschnitt 7-12 Jahre, halten sich nicht an Zonenpläne und zeigen damit die Bedürfnisse der Bewohner. Sie spiegeln die Nachfrage, Träume und Ideen der Bevölkerung wider und machen aus Niemandsland Jedermannsland. Die städtebauliche Leere schafft Raum für die «Machtlosen» und ermöglicht die Aneignung und damit die direkte Beteiligung der Gesellschaft an der Stadtplanung.

Brachflächen sind nicht nur für die Bürger wichtig, sondern auch für die Natur. Aufgrund der fehlenden Grünplanung bieten diese Flächen die einzigen Orte in der Stadt, an denen sich die Vegetation natürlich entwickeln kann. Gerade die ersten Jahre einer Brache, in denen sie von Pionierpflanzen übernommen werden, bilden aussergewöhnliche Biotope. Deshalb ist es wichtig, dass wieder neue Brachen entstehen, während andere verschwinden.

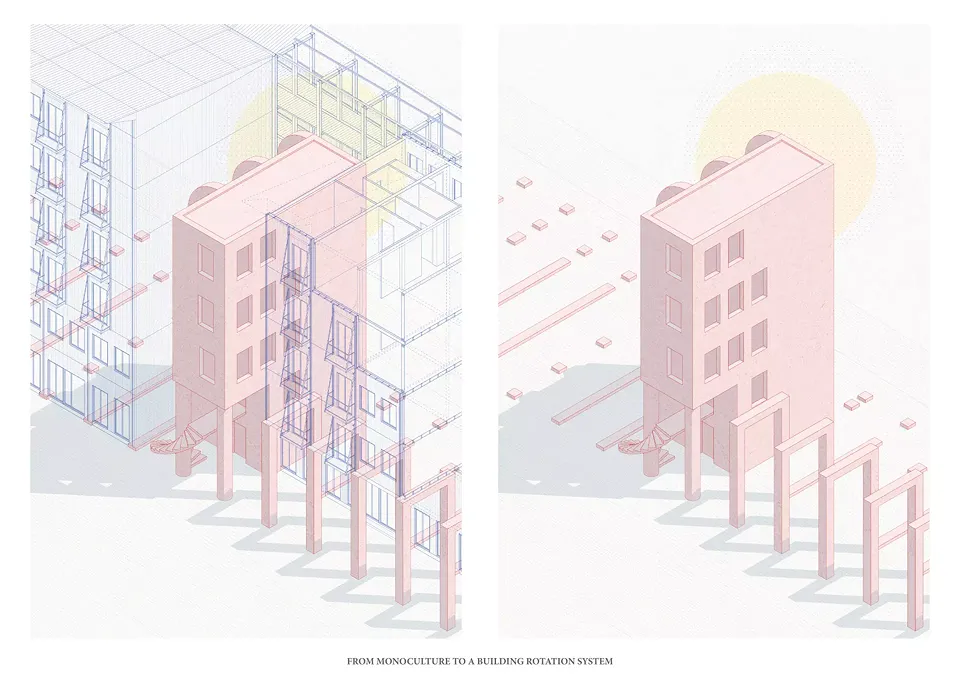

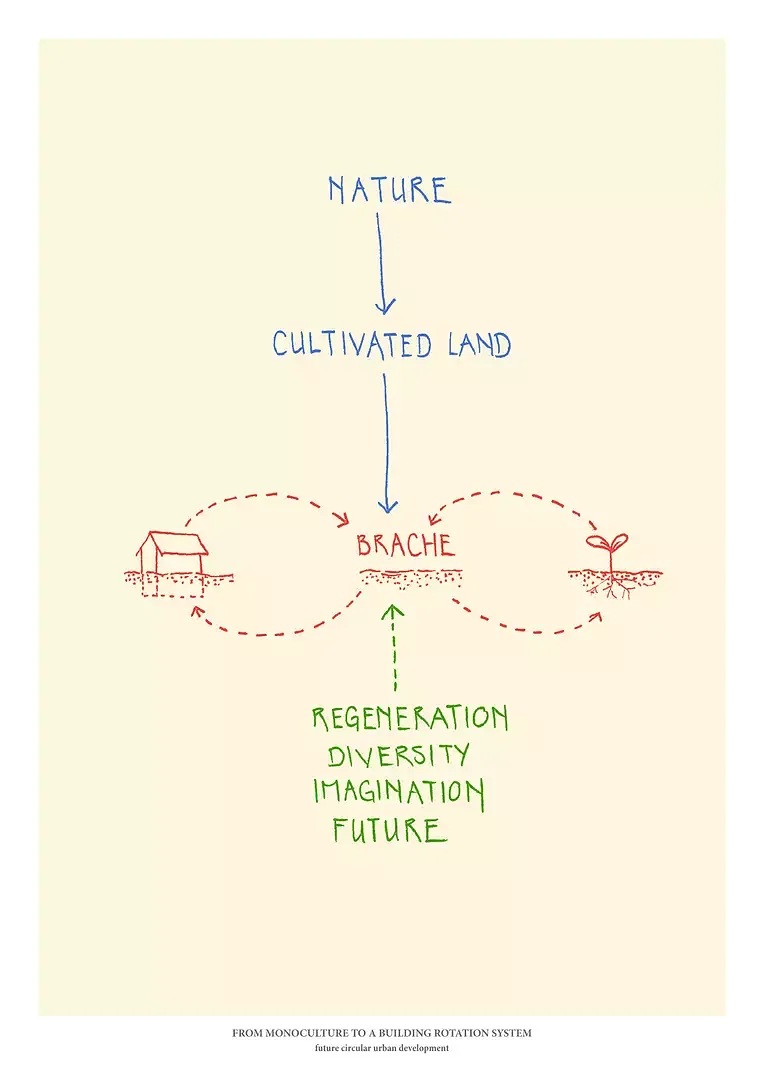

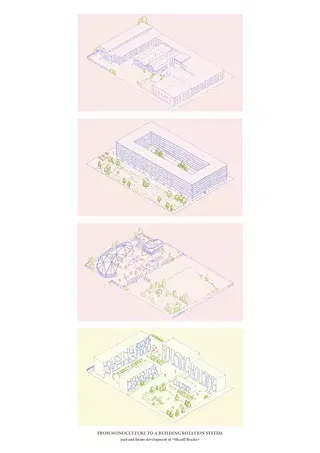

Projektierung

Mit der Einführung eines neuen Gesetzes, dem «Brachengesetz», sollen die Qualitäten von Brachflächen in der Stadt erhalten werden. Es stellt gleichzeitig die heutige Kultur des Ersatzneubaus in Frage und fördert die Wertschätzung, Erhaltung und Weiterentwicklung bestehender Gebäude, denn es lohnt sich nach dem neuen Gesetz, ein Gebäude möglichst lange zu erhalten, da nach einem Abriss das Land für eine gewisse Zeit brach liegen muss. Die «Brache» wird nicht nur integriert, sie wird in einem zirkulären Prozess zum Gestaltungsmittel für die Stadtentwicklung, was zu einer neuen, eher temporären Architektur führt. Das Gebäude auf der einen Seite und die Brache auf der anderen Seite schaffen zwei temporäre, wechselnde Zustände eines zirkulären Prozesses. Der Rückbau und das Nachdenken über das, was bleibt, werden Teil des Entwurfsprozesses. Darüber hinaus wird die Wiederverwendung von Baumaterialien gefördert, was dazu führt, dass Gebäude geerntet und nicht abgerissen werden.

Realisierung

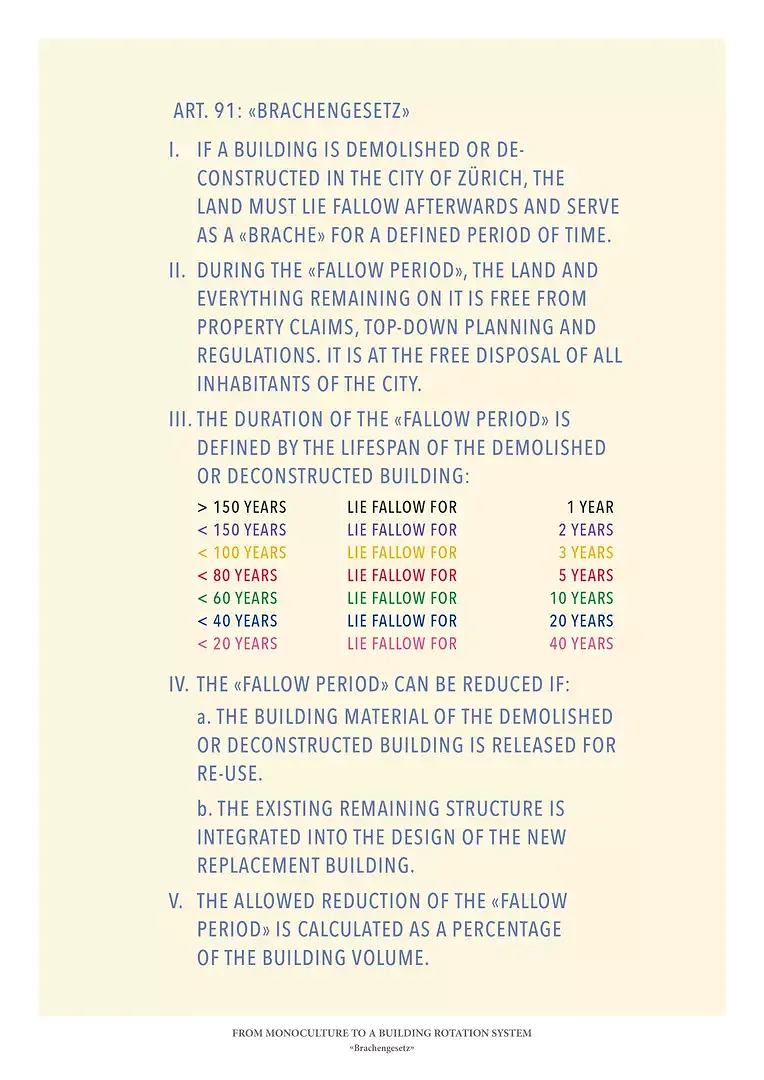

Art. 91: «Brachengesetz»

I. Wird in der Stadt Zürich ein Gebäude abgebrochen oder zurückgebaut, so muss das Land anschliessend brach liegen und während einer bestimmten Zeit als «Brache» dienen.

II. Während der «Brachezeit» ist das Land und alles, was darauf verbleibt, frei von Eigentumsansprüchen, übergeordneter Planung und Vorschriften. Es steht allen Einwohnern der Stadt zur freien Verfügung.

III. Die Dauer der «Brache» richtet sich nach der Lebensdauer des abgerissenen oder zurückgebauten Gebäudes:

> 150 Jahre: 1 Jahr

< 150 Jahre: 2 Jahre

< 100 Jahre: 3 Jahre

< 80 Jahre: 5 Jahre

< 60 Jahre: 10 Jahre

< 40 Jahre: 20 Jahre

< 20 Jahre: 40 Jahre

IV. Die «Brachezeit» kann verkürzt werden, wenn:

a. die Bausubstanz des abgerissenen oder rückgebauten Gebäudes zur Wiederverwendung freigegeben wird.

b. die vorhandene Reststruktur in die Gestaltung des neuen Gebäudes integriert wird.

V. Die zulässige Reduzierung der «Brachezeit» wird als Prozentsatz des Gebäudevolumens berechnet.

Besonderheiten

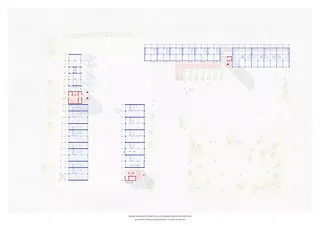

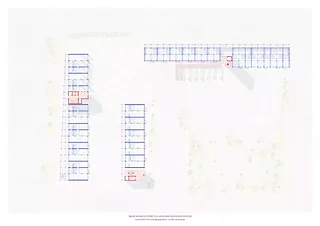

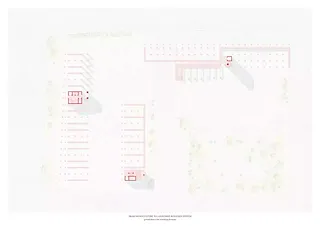

Die «Micafil Brache» diente als case study für ein Projekt. Das Elektrounternehmen Micafil wurde 1918 gegründet und wurde bis 1978 stetig vergrössert. Seit 1980 wurden die Werkstätten und die Maschinenfabrik kontinuierlich zurückgebaut, bis das letzte Gebäude 2017 abgerissen wurde. Das Gelände wurde von ABB gekauft, die 2004 auch einen Wettbewerb für eine Wohnbebauung auf dem Gelände ausschrieb. Das Siegerprojekt sah ein Wohngebäude mit rund 140 Wohnungen um einen grossen Innenhof vor. Trotz erteilter Baubewilligung wurde das Projekt nie verwirklicht. Im Jahr 2021 erhielt die PopUp Bar «Micas Garten» einen befristeten Vertrag für zwei Jahre zur Zwischennutzung. Die Sommerbar und das Restaurant werben für sich als grüne Stadtoase und bieten ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Die Zwischennutzung lockt an warmen, sonnigen Tagen bis zu 1200 Menschen in das Gebiet, das vorher nur wenige Menschen kannten. Ausserdem hat die Ruderalfläche, die sich in den letzten 15 Jahren auf der Brache natürlich und ungestört entwickeln konnte, heute eine Biotopqualität von aussergewöhnlicher Bedeutung.

Anstatt ein Projekt von Grund auf neu zu beginnen, dienen all die Geschehnisse und Nutzungen der Brache als fruchtbarer Boden für ein neues Projekt.

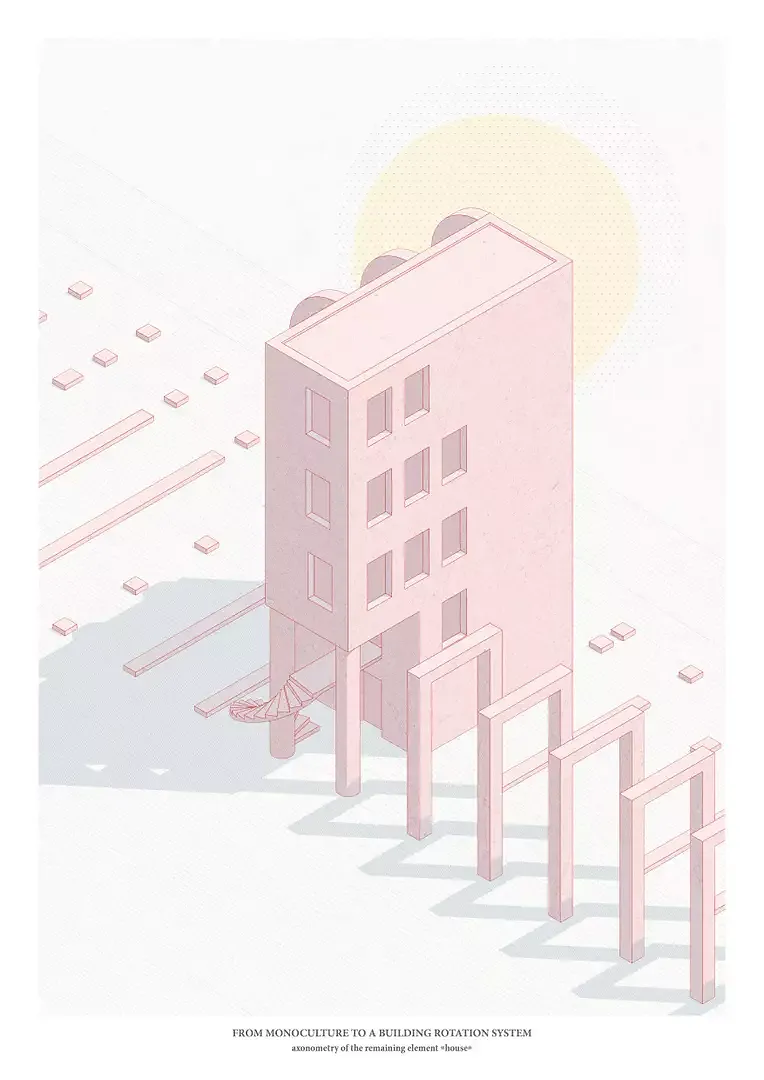

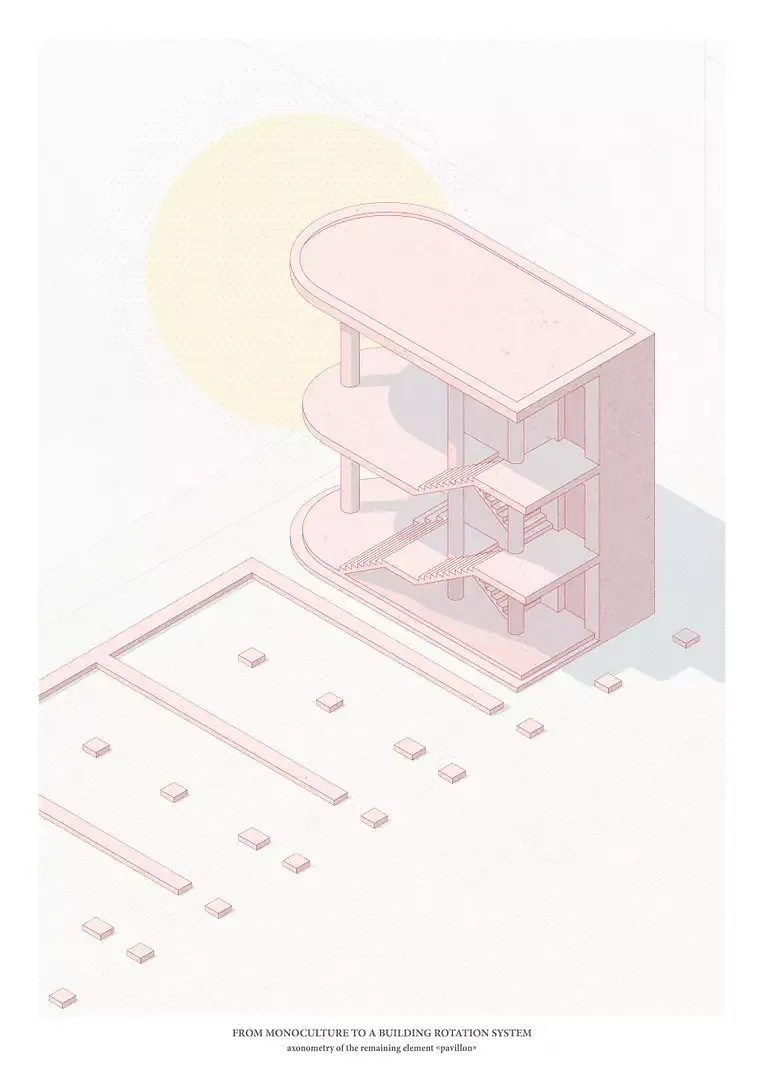

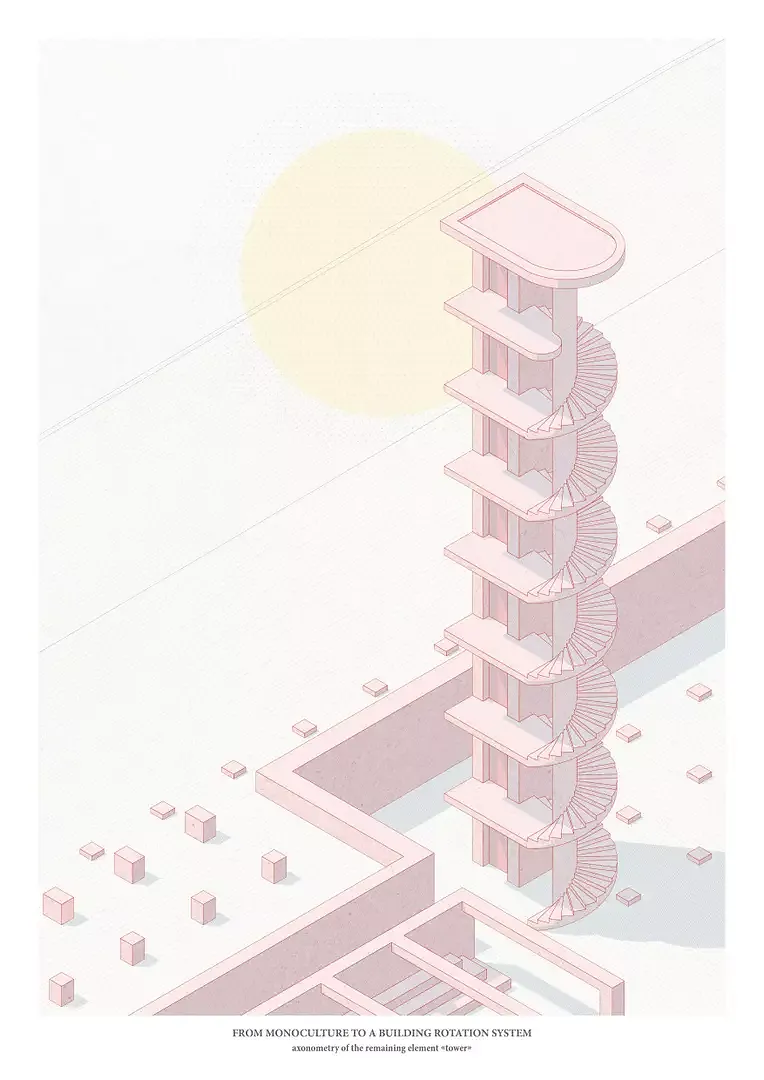

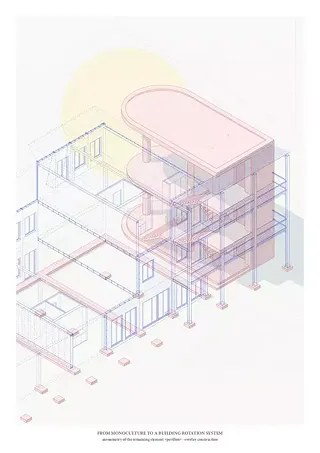

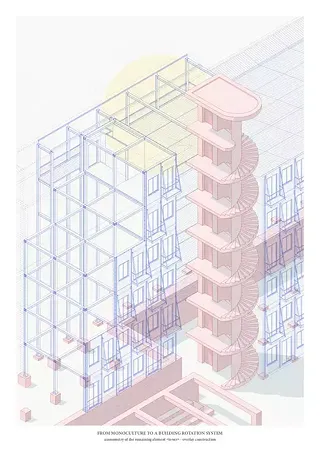

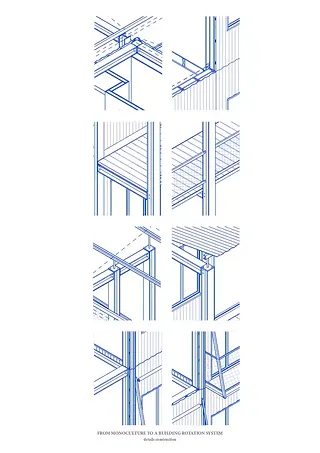

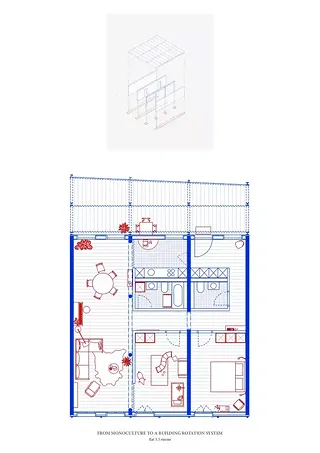

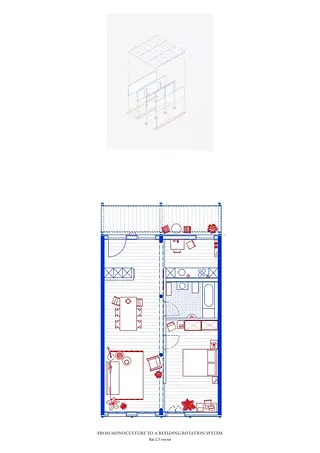

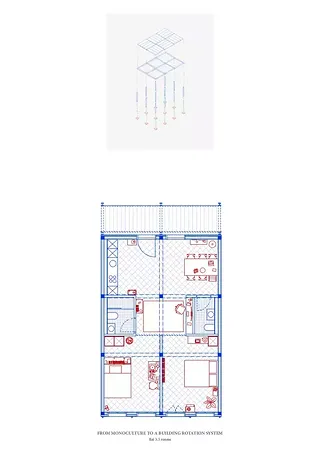

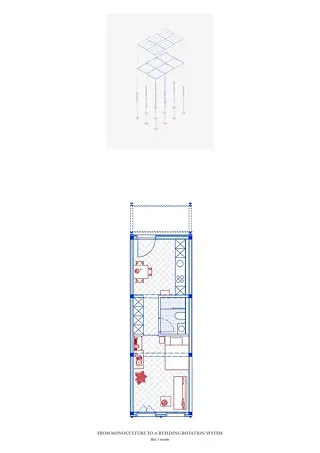

Das Projekt wird von der zukünftigen Brache her gedacht und sieht daher eine Fundation mit möglichst kleinem Fussabdruck vor, sowie drei Erschliessungskerne aus Beton, welche auch in Zukunft auf der Brache zurückbleiben können und so Raum für Aneignung und zukünftige Bedürfnisse bieten. Die weitere Konstruktion besteht aus Stahl und Holz und ist so konstruiert, dass alle Teile wieder zurückgebaut, separiert und weiterverwendet werden können, um auch dem «Brachgesetz» gerecht zu werden.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2023 von Céline Berberat, ETH Zürich Departement Architektur