«Home is anywhere»

90478 Nürnberg,

Deutschland

Veröffentlicht am 23. August 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

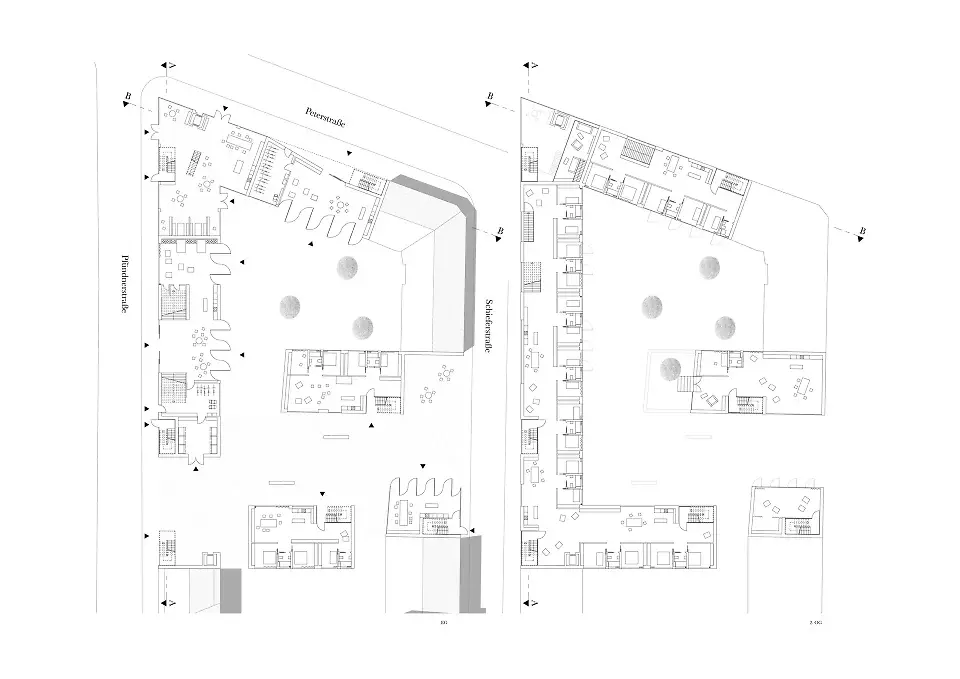

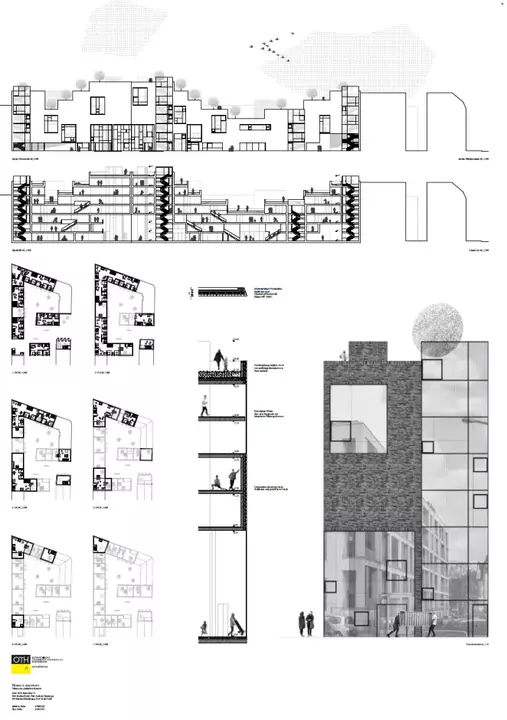

Aufgabenstellung war es, ein Konzept im Wohnungsbau zu erarbeiten. Als Grundstück war ein Gelände in Nürnberg / St. Peter definiert, welche derzeit noch einen Bestand aus der Nachkriegszeit vorweist und ca. 2700 m² hat.

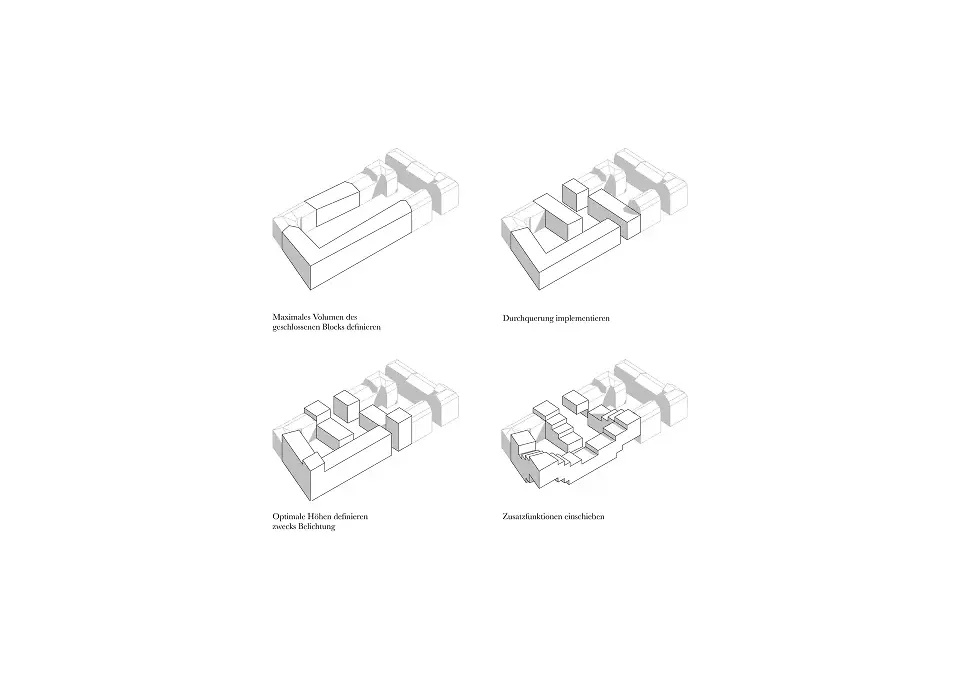

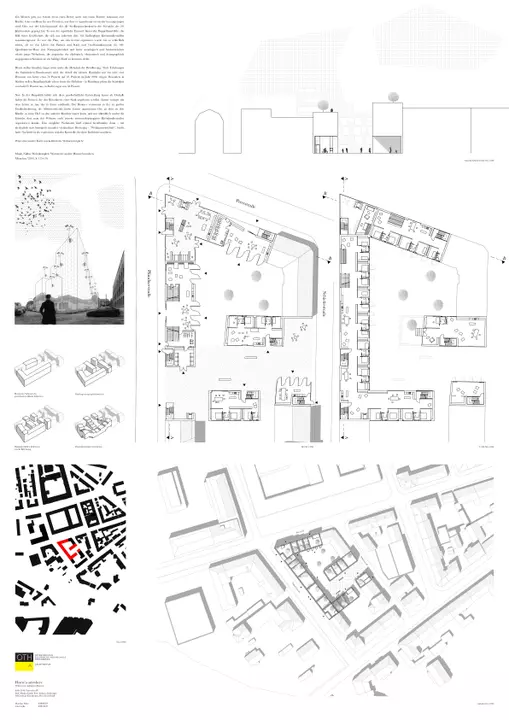

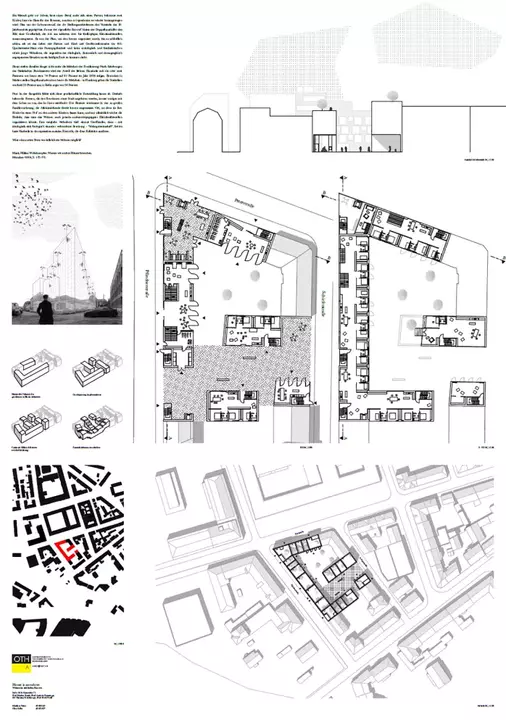

Städtebau

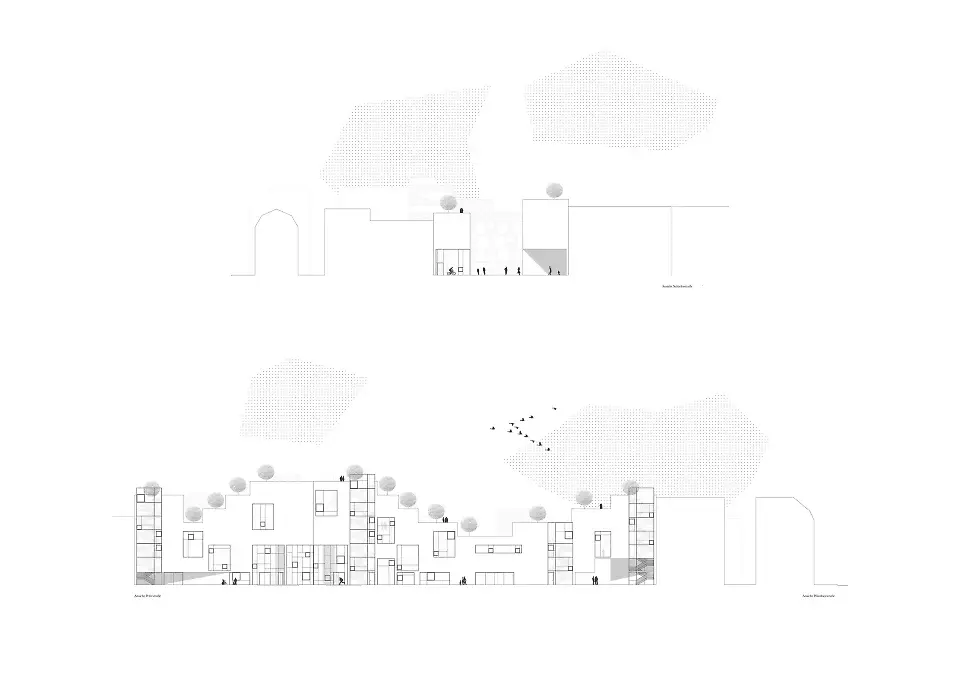

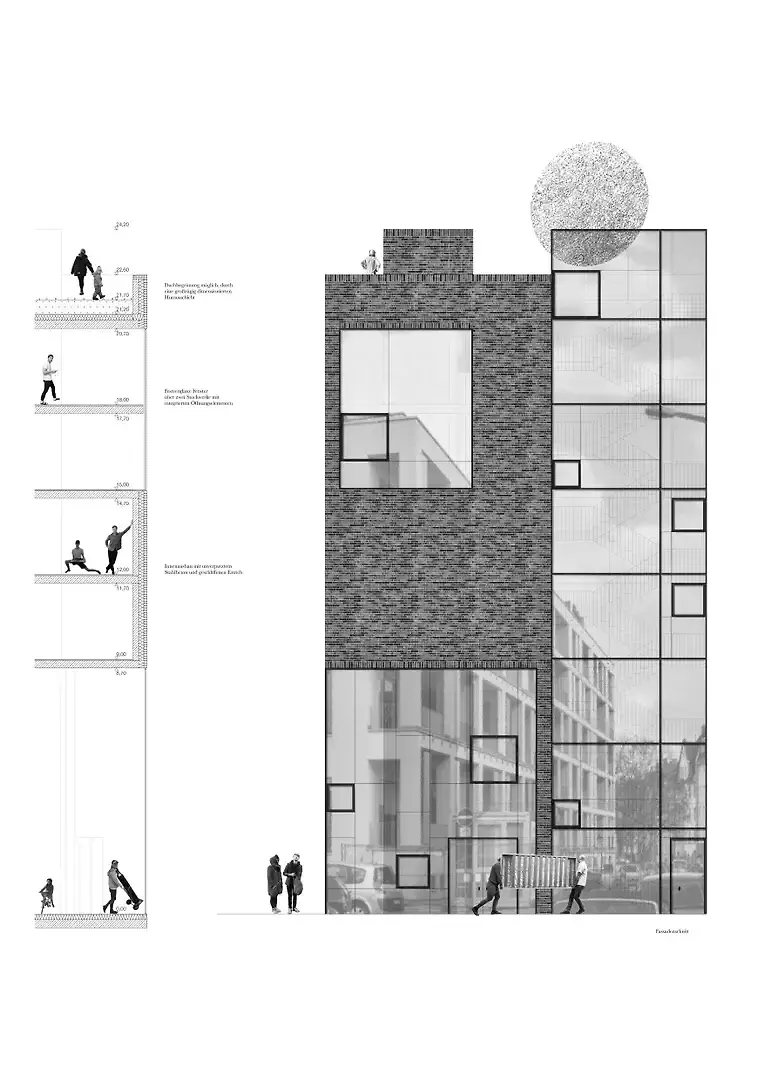

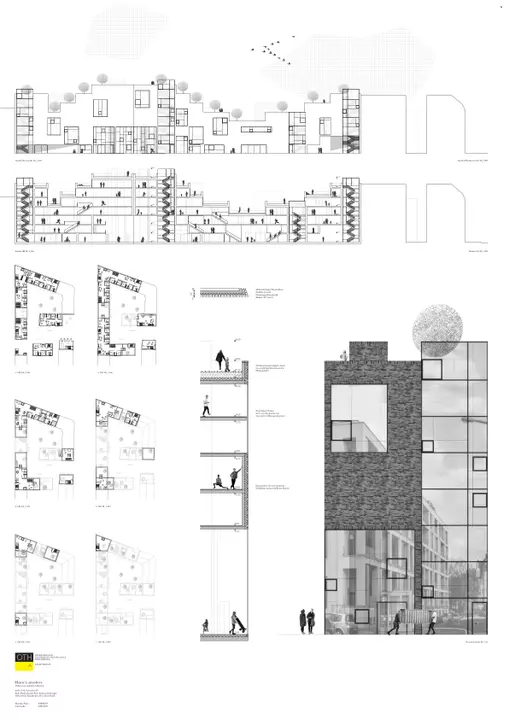

Primär war es uns wichtig, die ursprüngliche Blockrandbebauung wieder herzustellen. Ausgehend davon haben wir eine Durchquerung implementiert und die maximalen Höhen definiert. Zusätzliche Funktionen, wie Teile der Erschliessung, der Bereich des Ankommens und der shared working space im Nordwesten wurden dann vom Erdgeschoss ausgehend in das entstandene Volumen eingeschoben. Dadurch ergab sich die städtebauliche Form und die terassenartige Dachlandschaft, die als grünes Band eine Verknüpfung der einzelnen Teilbereiche schafft.

Wohnkonzept

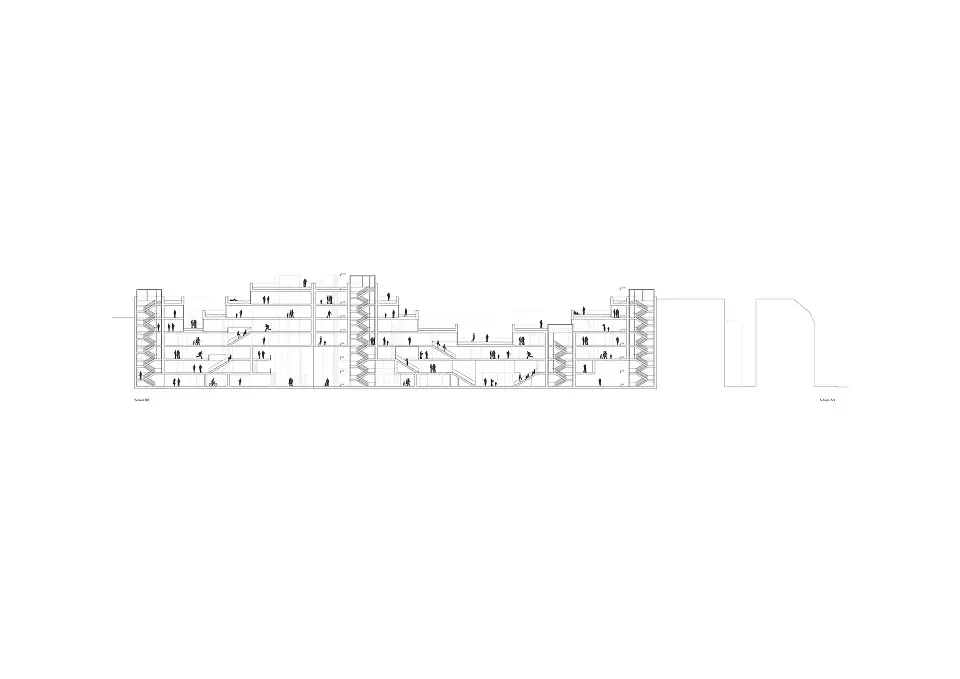

Im Vergleich zum «herkömmlichen» Wohnungsbau wollten wir den Fokus klar auf die Gemeinschaft und eine flexible Wohnform legen. Durch einen geringe Individualraum und grosse Gemeinschaftsflächen schaffen wir ein lineares System, welches ein sehr flexibles Wohnen zulässt. So lässt sich je nach Bedarf die Fläche bewohnen, die der aktuelle Lebensentwurf erfordert. Verschiedene Möglichkeiten entstehen durch eine Aneinanderreihung der einzelnen Schotten oder durch ein Wohnen über den ganzen Gebäudekomplex hinweg. - Schlafzimmer im 1OG Nord, Kinderzimmer 3OG West - Zusätzlich ist es möglich bestimme Teile des Gebäudes durch ein «Privatisieren» eines Teils der Erschliessung erneut abzutrennen. So bietet sich das Potential, dass viele einzelne Teilbereiche über alle Flächen hinweg ihren eigenen Charakter entwickeln können.

Unterstützt wird das ganze durch die gezielte Abstufung der Gebäudehöhen und die zusätzlichen innenliegenden Treppen, die als Verbindung der einzelnen Ebenen dienen - physisch wie psychisch.

«Ein Mensch geht zur Schule, lernt einen Beruf, sucht sich einen Partner, bekommt zwei Kinder, baut ein Haus für vier Personen, aus dem er irgendwann tot wieder herausgetragen wird: Dies war der Lebensentwurf, der die Siedlungsarchitekturen der Vorstädte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Es war der eigentliche Entwurf hinter der Doppelhaushälfte: das Bild einer Gesellschaft, die sich aus isolierten drei- bis fünfköpfigen Kleinfamilienzellen zusammengesetzt. Es war der Plan, um den herum organisiert wurde, bis es schliesslich schien, als sei das Leben mit Partner und Kind und Grossraumlimousine im 160-Quadratmeter-Haus eine Naturgegebenheit und keine soziologisch und bauhistorischen relativ junge Wohnform, die angesichts der ökologisch, ökonomisch und demographisch angespannten Situation an ein baldiges Ende zu kommen droht.»

Heute stellen Familien längst nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung: Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes wird der Anteil der kleinen Haushalte mit ein oder zwei Personen von heute etwa 74 Prozent auf 81 Prozent im Jahr 2030 steigen. Besonders in Städten stellen Singelhaushalte schon heute die Mehrheit - in Hamburg gehen die Statistiken von bald 55 Prozent aus, in Berlin sogar von 58 Prozent.

Nur: In der Baupolitik bildet sich diese gesellschaftliche Entwicklung kaum ab. Deshalb haben die Formen, die den Bewohnern einer Stadt angeboten werden, immer weniger mit dem Leben zu tun, das in ihnen stattfindet: Der Rentner vereinsamt in der zu grossen Familienwohnung, die Alleinerziehende findet keinen angemessen Ort, an dem sie ihre Kinder in einen Hof zu den anderen Kindern lassen kann, und nur allmählich wächst die Einsicht, dass man das Wohnen auch jenseits aneinandergepappter Kleinfamilienzellen organisieren könnte. Eine mögliche Wohnform hiess einmal Großfamilie, dann - mit ideologisch statt biologisch einander verbundener Besetzung - «Wohngemeinschaft», beides hatte Nachteile in der repressiven sozialen Kontrolle, die diese Kollektive ausübten.

Wäre eine andere Form von kollektivem Wohnen möglich?"

Maak, Niklas: Wohnkomplex: Warum wir andere Häuser brauchen. München 42014, S. 175-176.

Konzeptrender_inspired by Emanuele Piersanti

Next Generation Projekt eingereicht von: Matthias Pabst