Würth Haus

9400 Rorschach,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. Januar 2016

Gigon Guyer Partner Architekten

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Im letzten Frühjahr wurde nach zweieinhalb Jahren Bauzeit das Würth Haus Rorschach fertiggestellt. Der grüne gläserne Riese ist sowohl Ausbildungs- und Trainingszentrum mit grossem Kongresssaal und Konferenzräumen als auch Administrationsgebäude für die Würth Group. Es bietet zudem Säle für wechselnde Ausstellungen der firmeneigenen Kunstsammlung. Der Neubau flankiert einen der wenigen Abschnitte des Bodensee-Rundweges, der auf Schweizer Seite tatsächlich am Wasser entlang führt, und verstärkt mit der Museumsnutzung dessen Bedeutung als öffentlicher Raum.

Licht- und Wellenspiel

Die Würth-Gruppe ist aus einem Familienunternehmen in Künzelsau in Deutschland hervorgegangen. Doch längst ist das vorrangig mit Produkten der Befestigungs- und Montagetechnik handelnde Unternehmen ein Global Player. Die Zeitschrift Wirtschaftsblatt hat das Unternehmen auf Platz 14 der grössten Familienunternehmen gerankt. Die Würth-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2012 9,98 Mia. Euro Umsatz — 821,9 Mio. Euro davon in der Schweiz. Die Firma hat bereits Standorte in Chur und Arlesheim. Im Frühjahr kam neu das Würth Haus in Rorschach hinzu. Hier sind die Abteilungen Finance, Logistik und Management angesiedelt. Mit dem Entwurf «Lichtspiel» haben sich Gigon / Guyer Architekten aus Zürich 2009 im Wettbewerb gegen elf internationale Konkurrenten durchgesetzt, darunter Daniel Libeskind, David Chipperfield und Adolf Krischanitz. Nach einer kurzen Bauphase von zweieinhalb Jahren konnten die Büros im April 2013 bezogen werden. Auf fünf Geschossen arbeiten 250 Mitarbeiter*innen. Das Bauwerk hat ein stolzes Volumen von 144'400 m3 und kostete, inklusive Bauland, CHF 150 Millionen. Mit dem Neubau hat zugleich die 15. museale Spielstätte der Sammlung Würth ihre Arbeit aufgenommen. Kulturelles und soziales Engagement sind tief verankert in der Unternehmenskultur. Bereits 1991 hatte Reinhold Würth in die deutsche Konzernzentrale Künzelsau-Gaisbach ein Museum integrieren lassen und damit weltweit zum ersten Mal einen Hybrid aus Büro und Museum geschaffen. Es folgten die Kunsthalle Würth und die umgenutzte Johanniterkirche in Schwäbisch Hall, Ausstellungsforen in den Niederlassungen in Norwegen, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Dänemark, Österreich, Italien, Spanien und Frankreich. Die Sammlung Würth koordiniert die Aktivitäten an allen 15 Standorten und managt die rund 15'000 Werke umfassende Sammlung.

Präsenz für Stadt und See

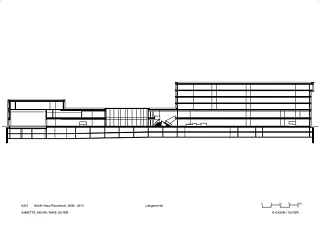

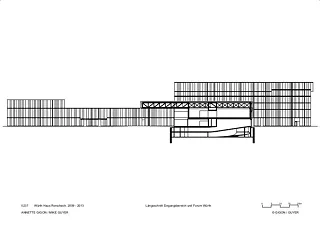

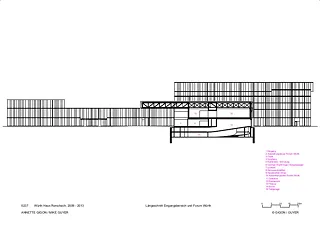

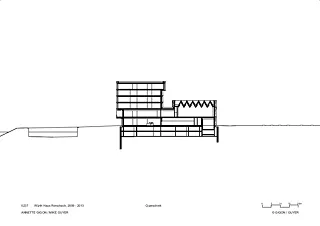

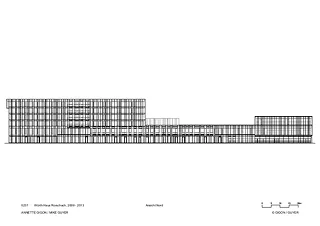

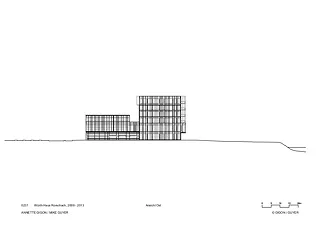

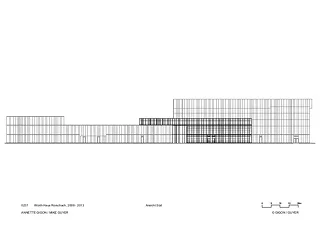

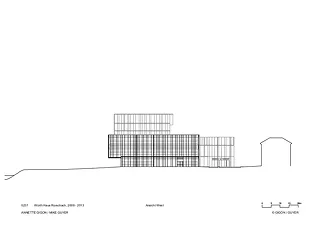

Der 21'500 Quadratmeter grosse Bauplatz am See ist reizvoll und anspruchsvoll zugleich: Wie an vielen besiedelten Seeufern liegen Uferpromenade und streifenförmiger Park dicht neben Eisenbahngeleisen und Strassen. Danach steigt das Terrain und trennt die anschliessenden Siedlungsflächen zusätzlich ab. Die Anbindung an den ÖV ist dafür hingegen erstklassig: Der Hauptbahnhof von Rorschach liegt nur wenige Schritte neben dem neuen Bauwerk. Auch das Stadtzentrum liegt nur 90 Meter entfernt. Auf den ersten Blick besetzt der neue Bau den Ort auf dominante Art. Unweigerlich stellt sich die Frage, ob ein solches Grundstück überhaupt bebaut werden sollte. Vorher lagen auf dem Gelände lediglich Lagerschuppen und Parkplätze. Mit dem Neubau wurde die Uferzone nicht nur räumlich definiert, sondern auch aufgewertet. Richtung Hauptbahnhof staffelt sich das Bauwerk ab, während es zu See und Park kraftvoll aufsteigt. Mit einer grossen Auskragung heisst es Besucher*innen, die vom Bahnhof kommen, willkommen. Zur Strasse hin formen Vor- und Rücksprünge unterschiedliche Aussenräume: den prägnanten Eingangsbereich, gegen Osten den Zufahrts- und Werkstattbereich und gegen Westen den zum See hin erweiterten, von Ahornbäumen flankierten Bahnhofsvorplatz.

Schimmernd

Der grünlich schimmernde kristalline Baukörper ist aus mehreren verschränkten Kuben komponiert. Die doppelte Glasfassade changiert in der Wahrnehmung zwischen Transparenz und Reflexion. Je nach Blickwinkel und Witterung gewährt das Gebäude Aussichten, Einsichten und Durchsichten auf Park und See. Die innere Glasschicht besteht aus dreifachem Isolierglas und Wärmedämmungen mit Blechverkleidungen. Die äussere hinterlüftete Glasschicht ist grünlich eingefärbt, verschiedenartig abgewinkelt und versetzt angeordnet. Die Scheiben haben feine, metallisch glänzende Gewebeeinlagen. Es entsteht ein feingliedrig rhythmisierter gläserner Vorhang, der das Gebäude nicht nur vor Seewind und Strassenlärm, sondern auch vor Wärmeeintrag und Auskühlung schützt und abwechslungsreiche Lichtspiele hervorruft. Auf den Dachflächen setzt sich der Farbkanon mit einer Schüttung aus grünen Glasscherben und CIS-Fotovoltaik-Elementen fort.

Begegnungsräume

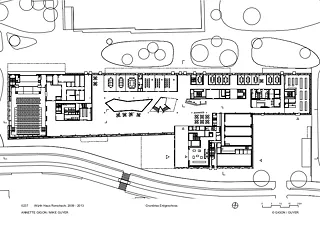

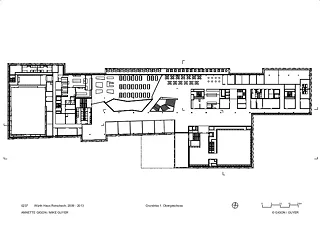

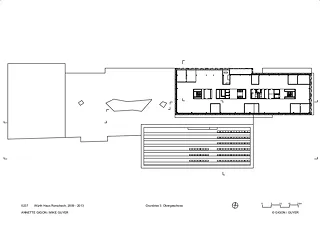

Im Inneren bilden Präsentations-, Arbeits-, Kommunikations- und Pausenräume mit den Ausstellungssälen grosszügige, ineinander übergehende Raumfolgen. Die verschiedenen Benutzergruppen — Besucher, Kursteilnehmer und Mitarbeiter des Unternehmens betreten das Gebäude über eine grosse Lobby und werden von dort in die jeweiligen Bereiche geleitet. Die öffentlichen Programme — Schulungs-, Konferenz-und Kongressräume und ein öffentliches Restaurant — sind im Erd- und ersten Obergeschoss um ein grosses Foyer mit Atrium gruppiert und werden durch eine grosszügige Treppenanlage miteinander verbunden. In Corporate-Rot gestrichene Pfeiler fallen aus dem Rahmen. Ansonsten verbinden sich Terrazzo, Glas und Metall zu einem harmonischen Materialkanon. Sowohl der Kongressbereich für fünfhundert Gäste im Westen als auch die öffentlich zugänglichen Kunsträume des Forums Würth im südlichen Gebäudeteil sind durch direkte Zugänge auch unabhängig vom restlichen Gebäude nutzbar. Über einen Empfangsbereich mit Kasse und Shop, der an den Haupteingang angrenzt, werden Besucher des Forums Würth in zwei unterschiedlich grosse, zenital belichtete Säle im ersten Obergeschoss geführt. Die steilen Sheddächer der Ausstellungsräume sind zugleich das Tragwerk des grossen Vordachs. Im nicht öffentlichen und zugleich höchsten Gebäudeteil befinden sich auf vier Geschossen Büroräumlichkeiten. Begegnungsbereiche mit seeseitigen Balkonen, transparente und geschlossene Sitzungszimmer und Büros wechseln sich mit offenen Bürozonen ab.

Das Ufer neu ordnen

Das Würth Haus führt einen neuen Massstab ein, über den gestritten werden kann. Doch ausser Zweifel steht, dass der Uferraum ganzheitlich neu gedacht werden muss. Wer Position und Dimension des Neubaus werten möchte, muss die räumliche Situation am Schweizer Ufer generell in den Blick nehmen. Der Bodensee-Rundweg ist einer der beliebtesten Radwanderwege Europas. Wer ihn einmal abgefahren ist, hat jedoch frustriert festgestellt, dass er die meiste Zeit weit weg vom Ufer durch das Landesinnere führt, weil Privatgrundstücke den Zugang zum See versperren. In Rorschach verläuft er erfreulicherweise am Ufer. Nur wenige Meter vom Würth Haus entfernt, verunmöglichen jedoch Freibad, Gewerbebauten und Privathäuser wieder den Zugang. Der See muss der Öffentlichkeit zurückgegeben werden. Das neue Würth Haus kann für die Kantone St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen ein Denkanstoss dazu sein, wie das Ufer als öffentlicher Raum weiterentwickelt und zugleich für Fussgänger und Radfahrer auf längeren Abschnitten zugänglich gemacht werden kann.

Der Text wurde von Jørg Himmelreich verfasst.