Bauhütte für das Spitalareal Biel

2502 Biel,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. Juli 2024

Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

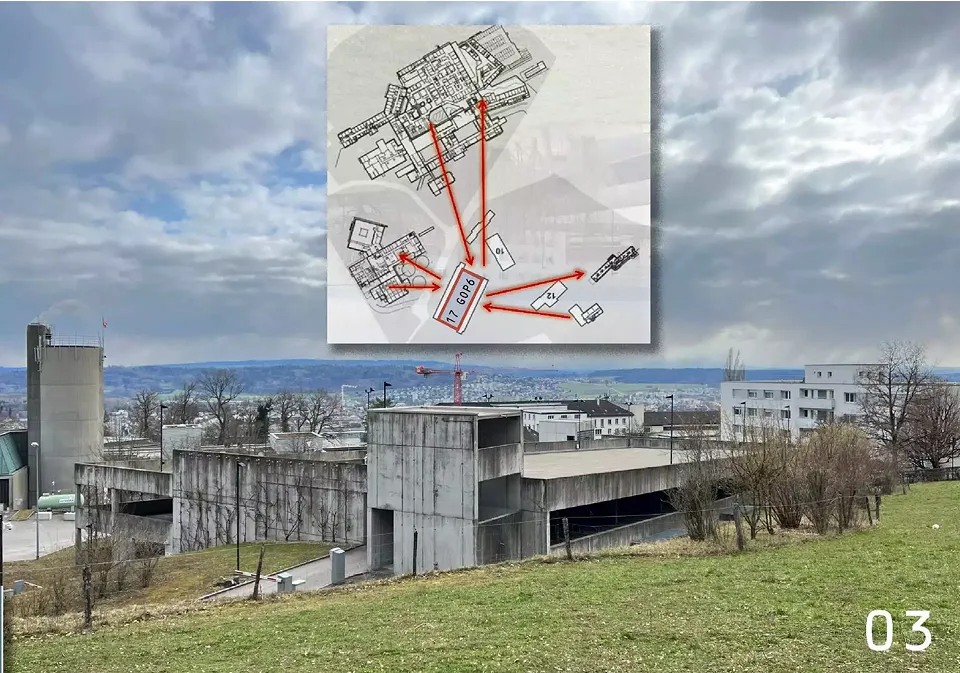

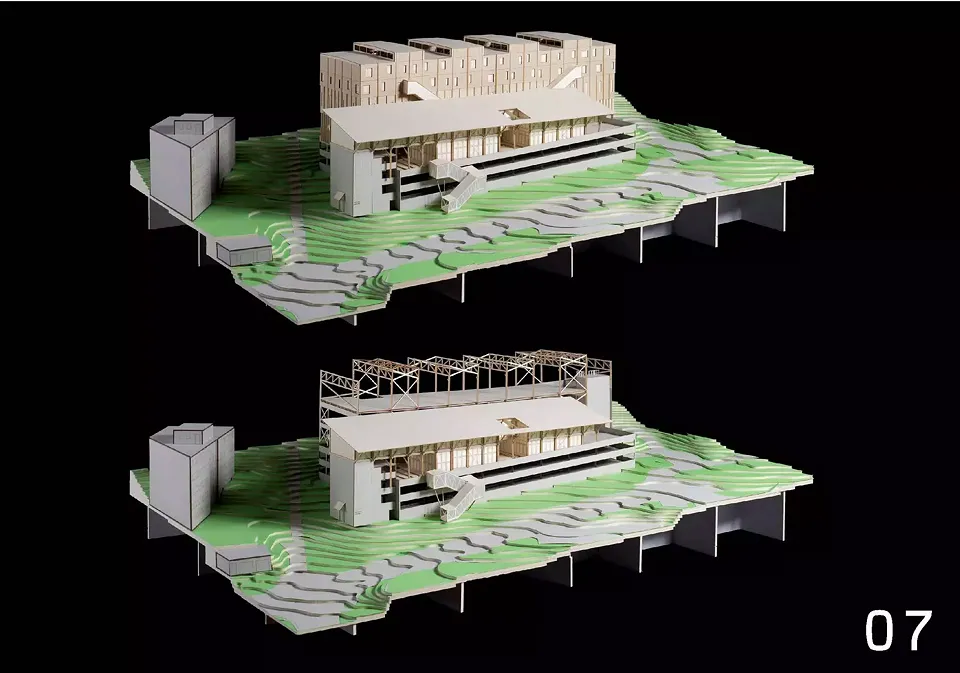

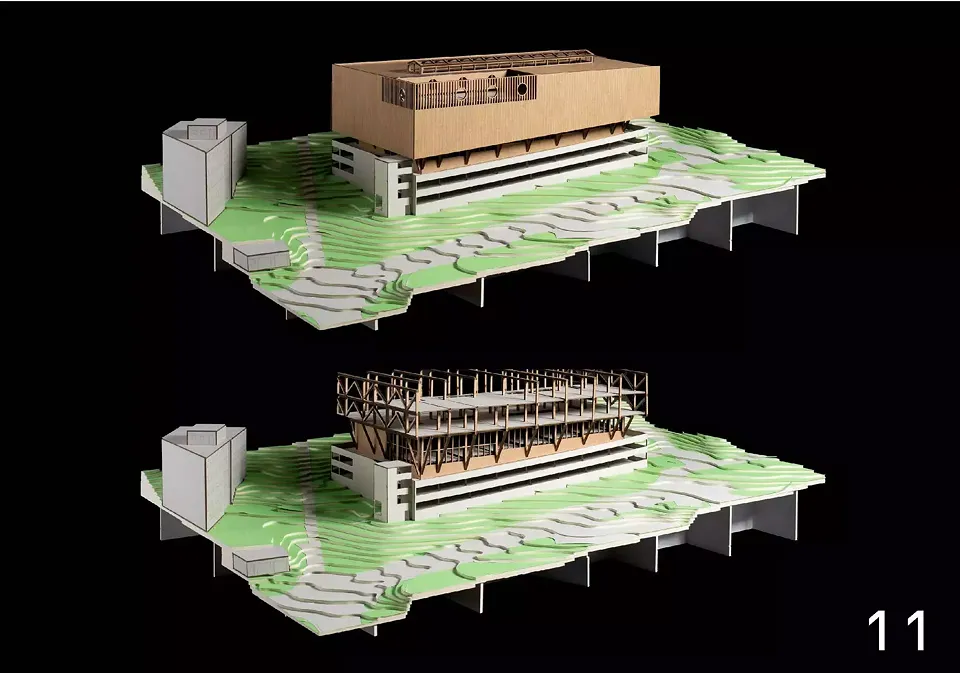

Im Entwurfs-Atelier 5 der Berner Fachhochschule wurde auf einem Parkhaus des Spitals Biel eine Produktionshalle mit Zusatznutzungen entworfen. Die Studierenden planten in interdisziplinären Teams (Architektur, Holz, Bau) eine weitgespannte Industriehalle und ertüchtigten die bestehende Garage. Übergeordnetes Ziel war es, den Studierenden mögliche Ansätze für Krauslaufwirtschaft in der Architektur zu vermitteln.

Zusammensetzung Team

Aus dem Fachbereich Architektur wurde der Entwurf von den Professor*innen Daniel Boermann, Ulrich Baierlipp und den Assistierenden Nils Franzini und Andrea Scognamiglio betreut. Von Holz TST waren die Dozenten Thomas Gurtner und Martin Lehmann beteiligt. Von Holz PPM Professor Bernhard Letsch und Dozent Willy Berthoud. Von Seiten der Bauingenieure arbeitete Professor Stephan Fricker und Fabian Graber sowie die Dozierenden Fernando Ortis mit. Aus dem Bereich Digital / Bauteilmodell war Professorin Katharina Lindenberg und die Dozierenden Christian Eichhorn und Urs Bruderer beteiligt.

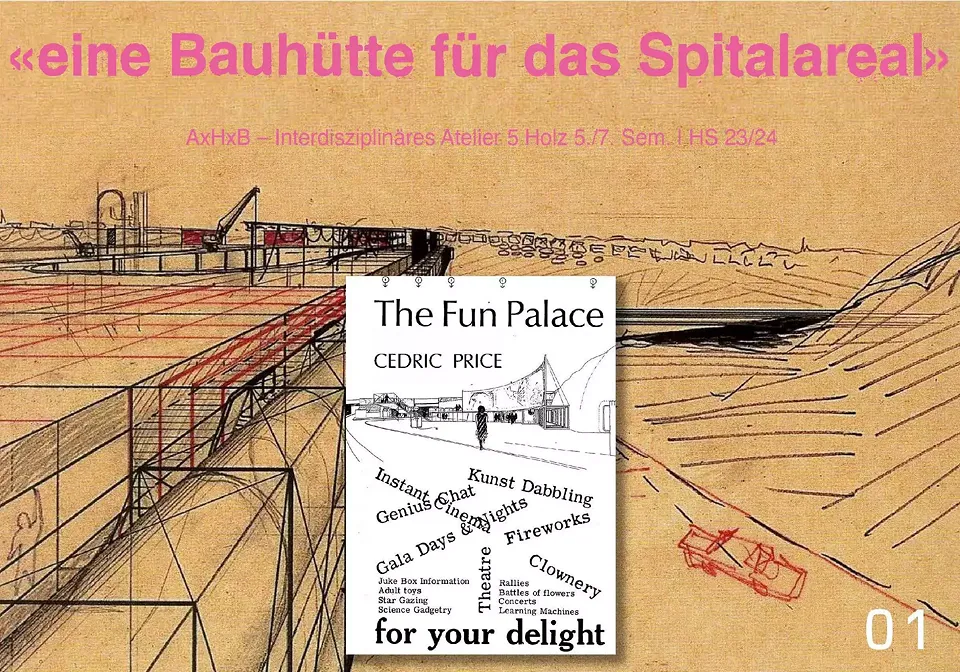

Aufgabenstellung

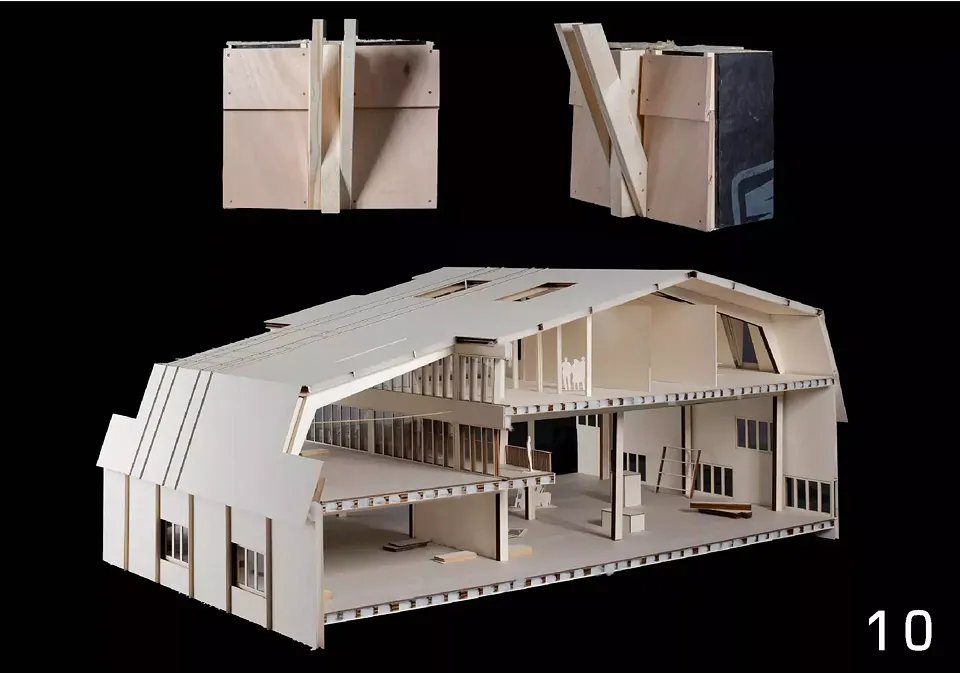

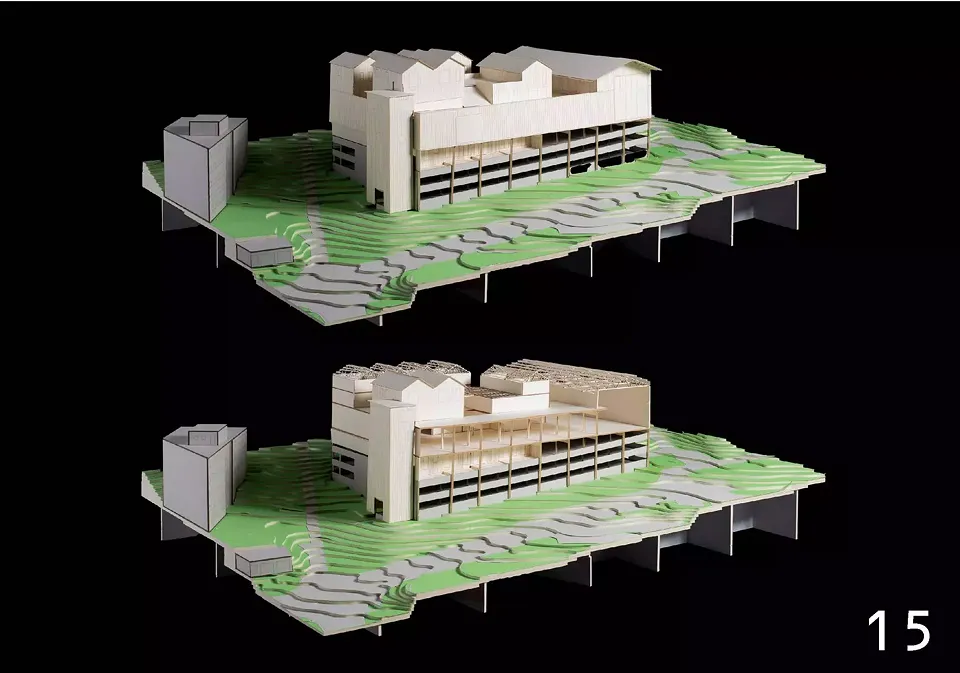

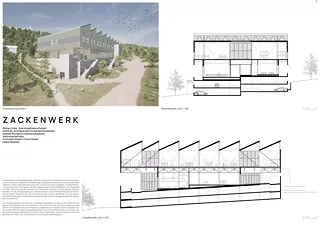

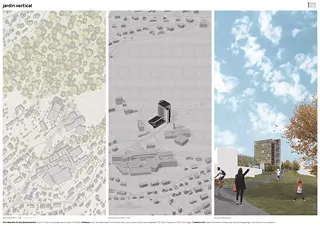

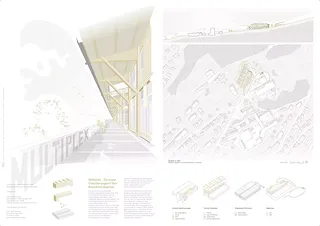

Das Spital Biel zieht an einen neuen Standort. Für das brachfallende Areal sollten im Auftrag der Stadt Biel innovative Lösungsansätze untersucht werden. Alle Entwurfsateliers der BFH haben sich durch unkonventionelle Sichtweisen mit den komplexen Problemstellungen und diskutieren neue Planungsansätze im Rahmen aktueller architektonischer Fragestellungen befasst. Im interdisziplinären Projektatelier «Holz» wurde eine temporäre Montagehalle – eine moderne «Bauhütte» – in Holzbauweise auf einem bestehenden Garagengebäude in Biel geplant.

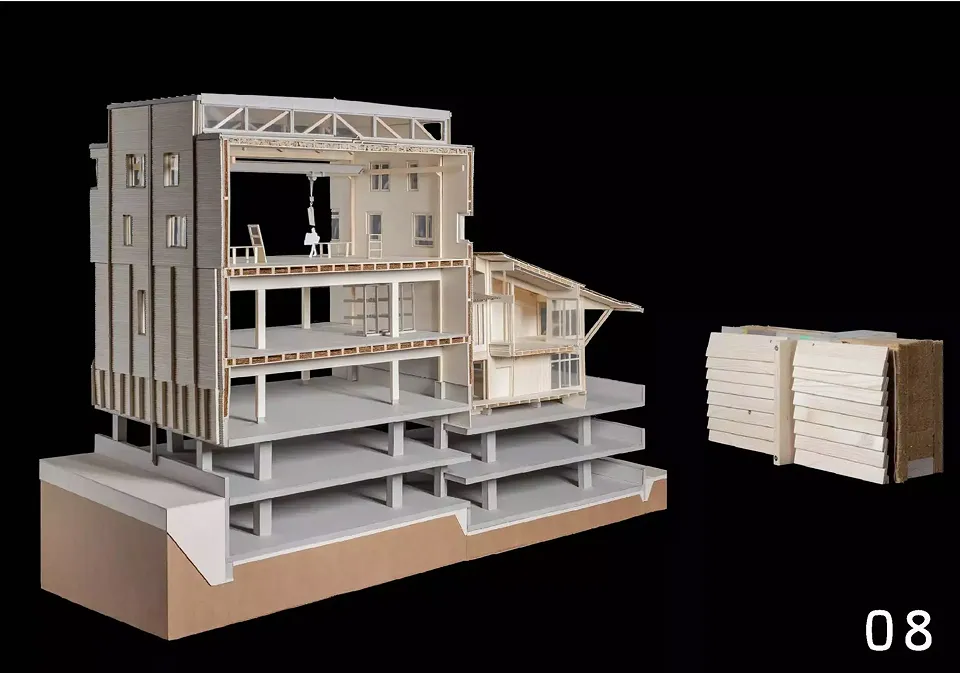

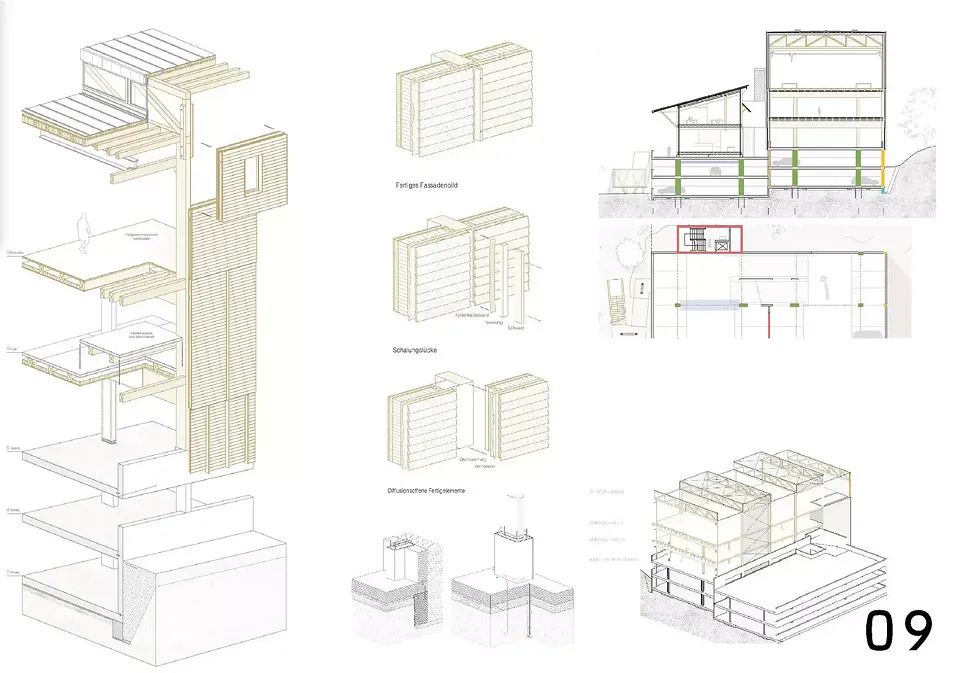

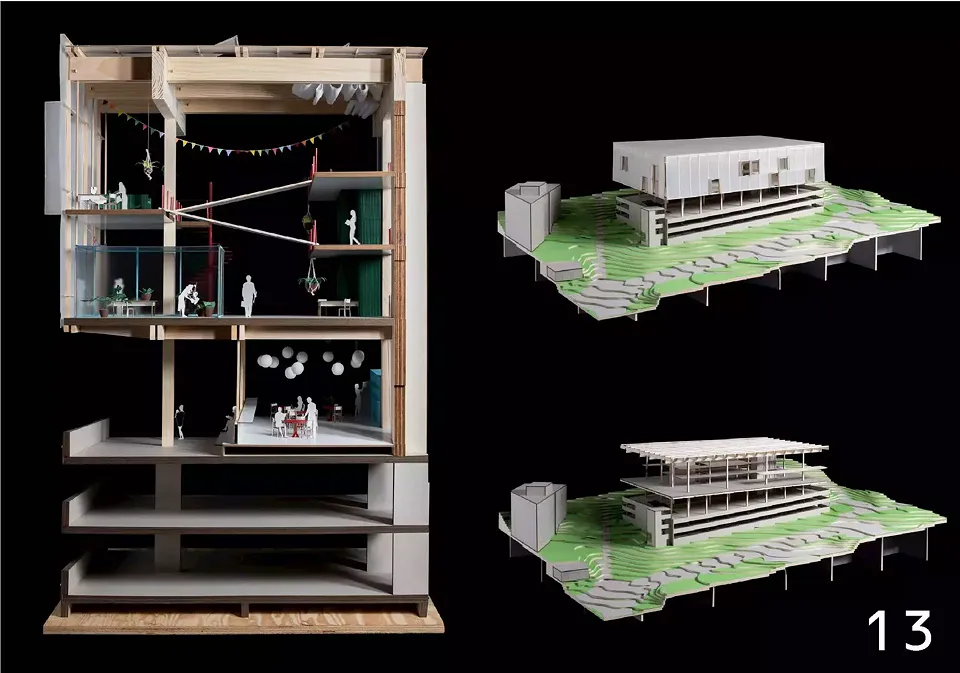

Sie diente der ästhetischen und konstruktiven Aufbereitung von Bauteilen aus dem Gebäudebestand des Spitals und wird für etwa fünf Jahre betrieben. Parallel dazu wurde eine Doppelnutzungsstrategie entwickelt: Eine zukünftige Nutzung der Montagehalle vor Ort (Umnutzung zu einem Ort des Wohnens und Arbeitens) oder deren anschliessendem Einsatz an einem anderen Ort (wandernde Bauhütte). Die Planung berücksichtigte vorausschauend die Materialwahl, die Konzeption des Tragwerks und die konstruktive Fügung, um die spätere Umnutzung zu ermöglichen.

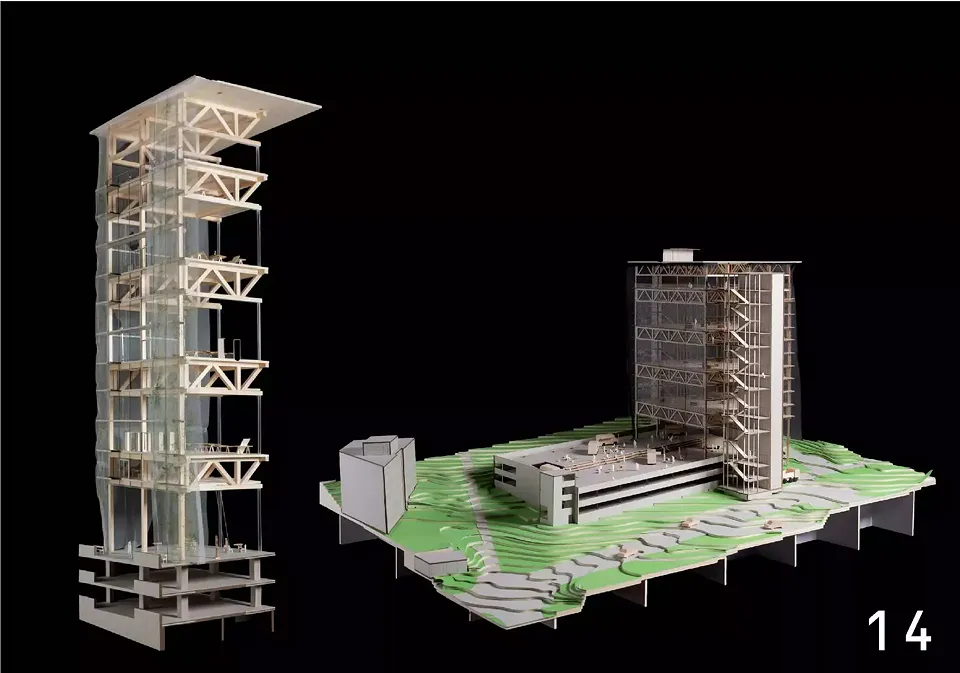

Die gemeinsame Arbeit der Studierenden fokussiert auf die Entwicklung eines schlanken, «entmaterialisierten» Tragwerks, wobei die Studierenden der Studiengänge Holz und Bau ihre Ingenieur-Kompetenzen und die Architekturstudierenden drei Kompetenzen in den Entwurfsprozess einbrachten: Die Narration als Methode des Entwurfs (Lebenswirklichkeit), die architektonische Gestaltung (Ästhetik) und stringente Fügung der Teilaspekte des Projektes in ein Ganzes (Systemintegration).

Die Halle dient der Produktion von Bauteilen und beinhaltet Lagerflächen für die Logistik. Sie bietet zudem Räume für Versammlungen, Weiterbildung und Experimente. Zugängliche Aussenflächen erweitern diese Nutzungen und bieten den zukünftigen Quartierbewohner*innen einen öffentlich Ort.

Vorgehen

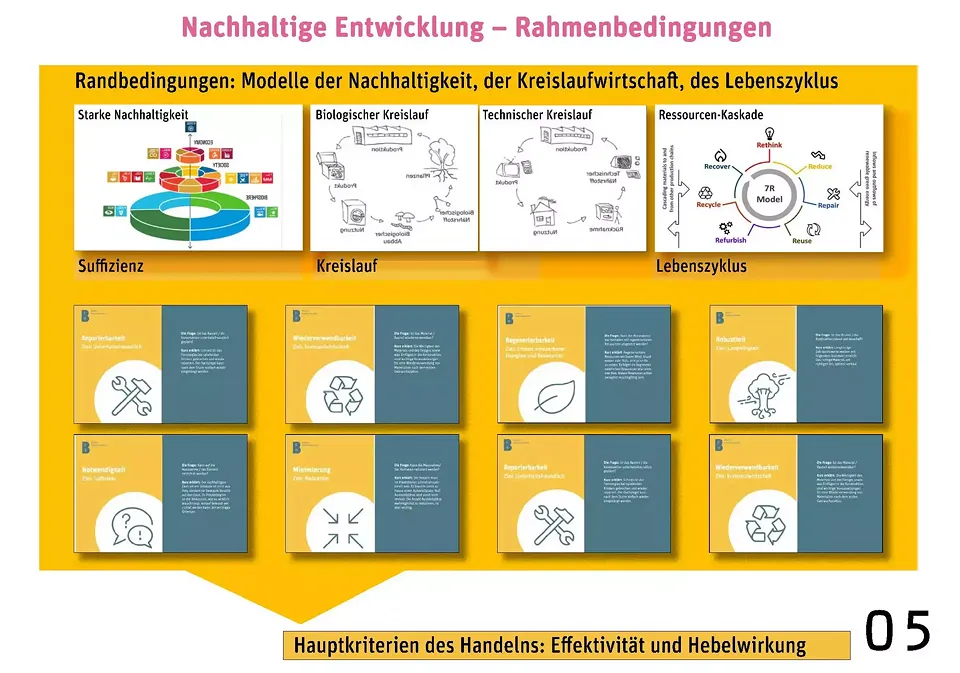

Das interdisziplinäre Atelier befasst sich mit der regenerativen Ressource Holz und besteht aus vier Phasen. Spezifisches Grundlagenwissen (Entwurfstheorie, Konstrukt. Entwurf, digitale Methoden) wird in parallelen Modulen aufgebaut.

1. Teambildung und gemeinsamer Einstieg in die konkrete Aufgabenstellung erfolgt mittels eines selbstgesteuerten kooperativen Lernprozesses. Im Fokus des gemeinsamen Entwurfs steht das Tragwerk und die Ertüchtigung des Bestands.

2. Die Architekturstudierenden befassen sich mit Analysen des Ortes, Programmes, Theorie und Tragwerksentwurfs.

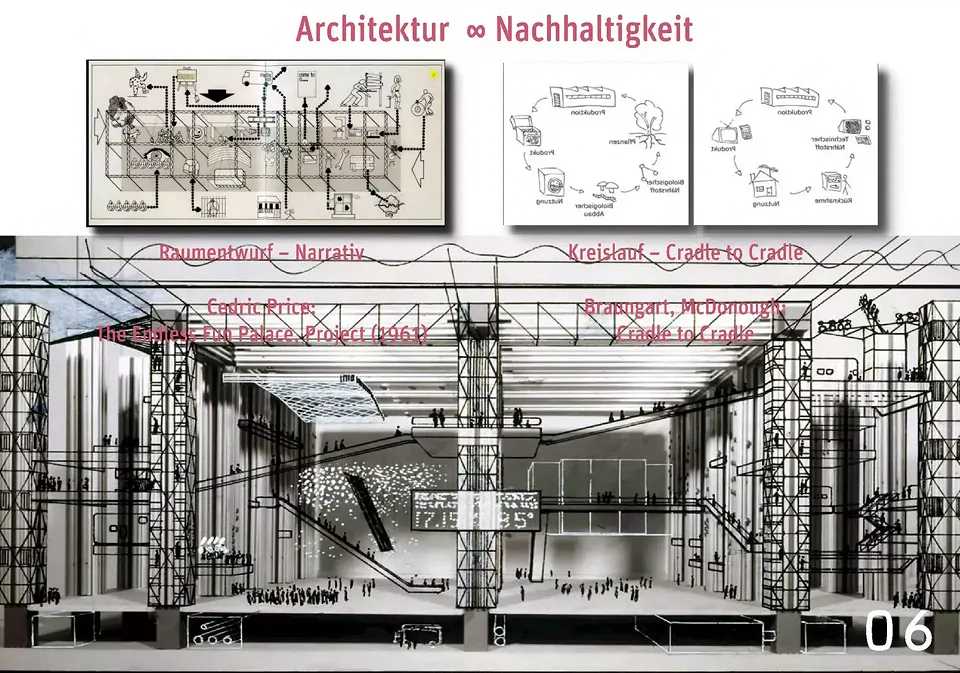

Dazu entwickeln sie ein Narrativ. Ausgangspunkt ist die konkrete Lebenswirklichkeit einiger Nutzer*innen. Integriert werden Ideen einer entwurfstheoretischen Referenz (Price / Littlewood) und Themen der Nachhaltigkeit (Lebenswelt).

3. Das Narrativ als Leitmotiv ist anschaulich und so in der interdisziplinäre Entwurfsarbeit an Tragwerk, Ertüchtigung und Produktionsprozess (Re-use) wirkmächtig. Der konstruktive Entwurf (Materialwelt) orientiert sich strikt an den Kriterien Trennung der Kreisläufe, Entmaterialisierung und Dauerhaftigkeit. Dazu kommen kreative und kooperative digitale Methoden (Parametrik, Modellierung, agile CO₂-Bilanzierung).

4. Die Konzeptualisierung des räumlich / morphologischen Entwurfs erfolgt anhand architektonischer Referenzen. Diese werden in Hinblick auf eine stringente Volumenaggregation analysiert und in einen algorithmischer Regelsatz übersetzt.

Übergeordnete Fragestellung

Die Architektur-Studiengänge der BFH erkennen den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel an und integrieren dieses Verständnis in die Architekturdiskussion, um nachhaltige und zukunftsorientierte Bauweisen zu entwickeln. Die Schule fördert ein integrales Denken, das Natur- und Kulturgeschichte verknüpft und eine harmonische Koexistenz ermöglicht. Zudem wird das ökologische Narrativ von einer strafenden Perspektive hin zu einer positiven und motivierenden Ökologie transferiert. Die Lehre wird aktiv an den beschleunigten Wandel in Ökologie, Technologie und Gesellschaft angepasst und die Studierenden darauf vorbereitet, agil und effektiv auf diese Herausforderungen zu reagieren. Das Denken in geschlossenen Material- und Energiekreisläufen wird gefördert, um Ressourcen effizient zu nutzen.

Die Schule ist überzeugt: Die Komplexität von Architektur und Städtebau verlangt vertiefte Analysen der Ursachen und deren Auswirkungen auf die Lebenswelt, bevor im Entwurfsprozess konkrete Massnahmen definiert und Räume materialisiert werden können. Lösungen für die Zukunft können nur im Dialog mit anderen Disziplinen entwickelt werden.

Ergebnisse/Fazit

Erkenntnisse in Bezug auf die strategischen Zielsetzungen:

– Erweiterte Kompetenzen: Das Atelier 5 Holz baute auf den im Atelier 4 erworbenen Fähigkeiten auf und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Studierenden der Architektur, Holzingenieur- und Bauingenieurwesen im Kontext der regenerativen Ressource Holz.

– Effektive Nachhaltigkeit: Verbaute Materialien sollen minimiert, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet und in Kreisläufen gehalten werden.

– Hohe architektonische Qualität: Die angewandte Entwurfsmethodologie gewährleistete eine hohe architektonische Qualität und erlaubte den komplexen Zusammenarbeitsprozess zu gestalten.

Erkenntnisse in Bezug auf die operativen Aspekte des Entwurfs- und Planungsprozesses:

– Gestärktes Rollenverständnis: Das Verständnis der Kompetenzen im Umgang mit offenen und geschlossenen Fragestellungen (wicked problems, tame problems) wurde gestärkt. Architektur integriert Systeme, Ingenieurwesen basiert auf evidenzbasierten Grundlagen. Das didaktische Prinzip des wissensbasierten Entwerfens wurde praxisnah in der interdisziplinären Zusammenarbeit umgesetzt.

– Erfolgreiches Narrativ: Ein Narrativ, das konkrete Lebenswelten in den Entwurfsprozess einbezieht und in den entworfenen Raum überführt, wurde erfolgreich angewandt (cultural probe). Dies war sowohl für den architektonischen Entwurf als auch für die interdisziplinäre Projektierung von grossem Nutzen.

– Vertiefte Konstruktion: Die Durcharbeitung der Konstruktion (Tragwerksentwurf) erreichte eine wesentlich grössere Qualität im Vergleich zu einem monodisziplinären oder sequenziellen Vorgehen.

– Anwendung digitaler Methoden: Die Anwendung digitaler Methoden lieferte wertvolle Erkenntnisse zur Effektivität der angewandten Nachhaltigkeitsmassnahmen. (Dies führte zu Formulierung eines Forschungsprojekts zur Entwicklung eines didaktischen digitalen Werkzeugs / Methode für die agile CO₂-Bilanzierung.

Aus den konsolidierten Erkenntnisse können die Kernthemen des Ateliers in einem interdisziplinären Setting abgeleitet werden:

– Umgang mit Komplexität: Im Kontext einer sich schnell verändernden Lebenswelt und der Förderung einer nachhaltigen Baukultur. Wie müssen Prozesse gestaltet sein, damit die richtigen Kompetenzen zusammenfinden und Synergien entstehen?

– Vereinbarkeit von Wissenschaft und Kulturtechnik: Entwerfen ist ohne Verbindung zur Kunst nicht denkbar, ebenso wenig ist Ingenieurwesen ohne Wissenschaft möglich. Diese Feststellung korrespondiert mit dem Postulat Kultur- und Naturgeschichte nicht länger als isolierten Konzepte, sondern integral zu denken (Kohabitation). Dieser Fragekomplex ist bedeutsam für die Definition der Architekturforschung. Der didaktische Rahmen des interdisziplinären Entwurfsateliers erlaubt die experimentelle Anwendung verschiedener Methoden zur Frage der Überführung von forschungs- und evidenzbasiertem Wissen und Erkenntnissen (akademische Forschung) in einen kreativen, experimentellen Entwurfsprozess (Kulturtechnik).

Das Projekt wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.