begegnen und ankommen

9000 St.Gallen,

Schweiz

Veröffentlicht am 22. August 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

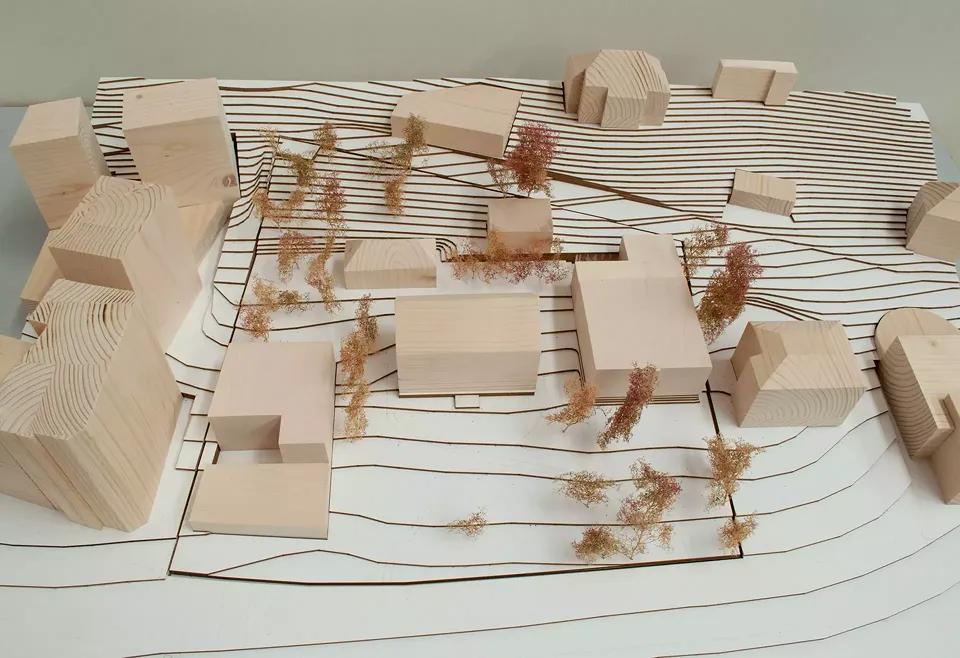

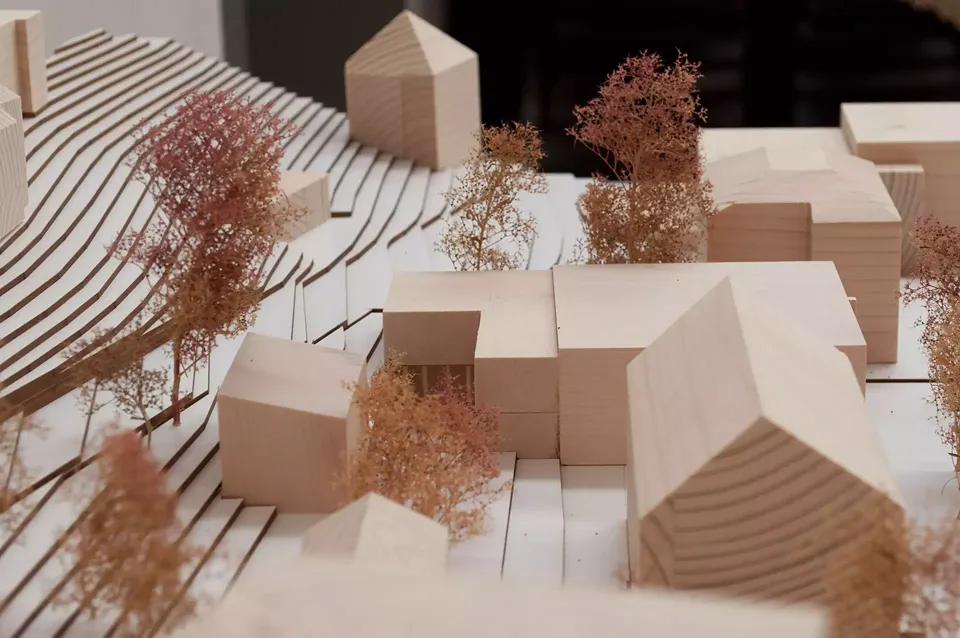

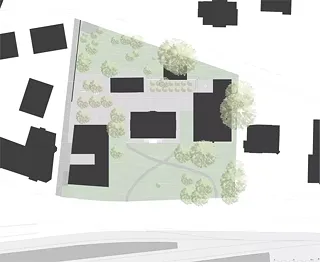

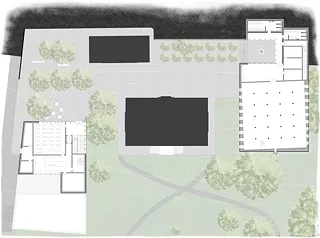

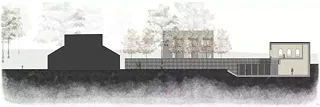

Drei neu gesetzte Volumen ergänzen die beiden bestehenden – eine historische Villa, die als Kindergarten genutzt wird, und ihr Ökonomiegebäude – und binden sie in eine gemeinsame Anlage ein. Über den Hofraum hinter der Villa, der schon vorher als Erschliessungsraum der Gebäude diente, sind alle Baukörper und somit auch deren Funktionen miteinander verwoben. Die Typologie der Villa wird auch durch den Park zu ihrer Vorderseite beibehalten. Er dient als öffentlich zugängliche, grüne Oase in der Stadt und bietet zudem Verbindungswege zum Hofraum hinter der Villa. Dieser gemeinsam genutzte Aussenraum ist Ort der Interaktion und des kulturellen Austauschs. Gleichzeitig gliedert dieser Raum die Funktionen nach der Hierarchie ihrer Öffentlichkeit. Neben der Schlösslitreppe, von welcher der Hauptzugang zum Grundstück führt, liegt das Gemeindezentrum. Vom Hofraum gelangt man direkt zum Café, welches gleichzeitig den Aussenraum mitbenutzt, oder zur Treppenanlage. Gegenüber des Cafés liegt neu der Spielplatz des Kindergartens, der gleichzeitig öffentlich genutzt werden kann.

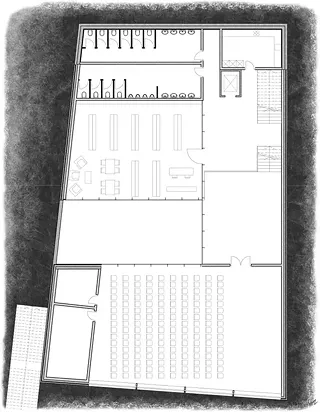

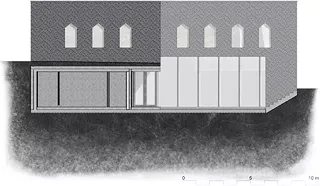

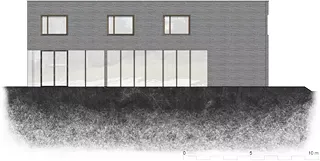

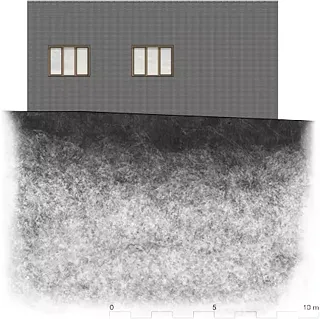

Die Treppenanlage des Zentrums führt zum einen ins Obergeschoss, wo sich die Verwaltungs- und Beratungsbüros befinden, zum anderen verbindet sie den Haupteingang mit dem Veranstaltungsbereich im Untergeschoss. Die Besucher kommen zuerst an einer kleinen Bibliothek vorbei und gelangen über wenige Stufen ins tiefergelegene Foyer. Von dort aus betreten sie den Saal, der durch mobile Wände in mehrere Teilbereiche gegliedert werden kann. Sowohl vom Saal als auch vom Foyer kann der Veranstaltungshof betreten werden, der ebenso wie der gesamte Veranstaltungsbereich in das Gelände eingeschnitten ist. Die grosszügigen Öffnungen dieses Baukörpers symbolisieren die Offenheit des Gemeindezentrums gegenüber der ganzen Bevölkerung.

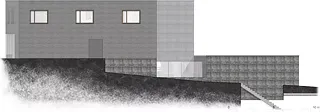

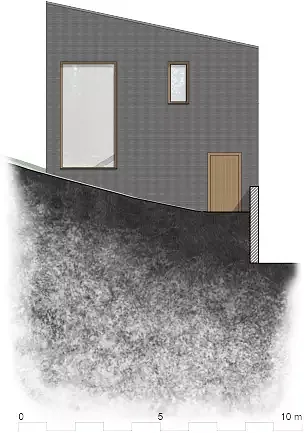

Nach dem Gemeindezentrum verengt sich der Hofraum und die Besucher kommen an der Villa zur Rechten und dem Ökonomiegebäude zur Linken vorbei, welche weiterhin vom Sprachheilkindergarten genutzt werden. Rechts des Ökonomiegebäudes liegt etwas erhöht auf dem Gelände das Wohnhaus des Imams. Auch wenn er in der Moschee arbeitet und auf demselben Grundstück wohnt, brauchen er und seine Familie ihre Privatsphäre. Durch die höhere Lage gegenüber des öffentlichen Aussenraums setzt sich das Wohnhaus von den restlichen Funktionen ab, bleibt aber dennoch in die Gesamtanlage eingebunden. Zusätzlich zieht sich die Umgebungsmauer, oberhalb der sein Haus steht, zu beiden Seiten weiter und schafft so einen klaren Abschluss vom öffentlichen zum privaten Raum, der über die Mauer hinweg noch immer verbunden bleibt.

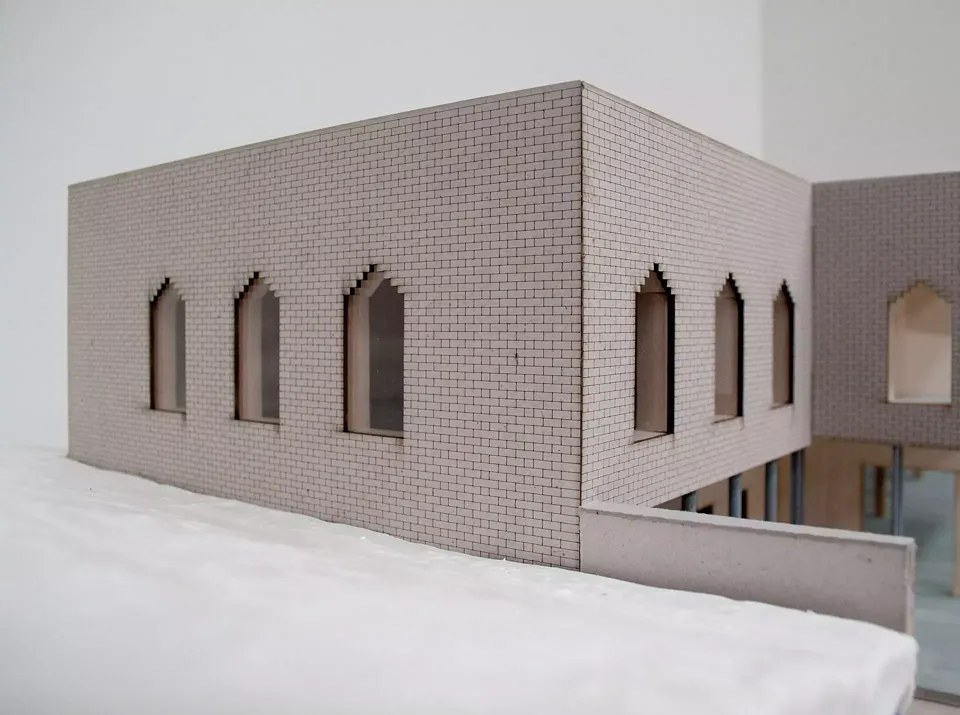

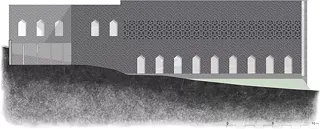

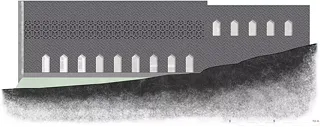

Neben der Umgebungsmauer unter dem Wohnhaus des Imams leiten geometrisch angeordnete Bäume zum Hof der Moschee über, der über eine breite Freitreppe zugänglich ist. Dieser Hof ist gemeinsam mit der Moschee in das Gelände gestanzt. Der Baukörper bildet den hinteren Abschluss des gemeinsamen Aussenraums. Obwohl die Moschee öffentlich zugänglich ist – auch Nicht-Muslime dürfen sie unter Respektierung der Traditionen betreten – soll sie dennoch einen intimen Charakter wahren. Der Hof, in dessen Mitte das Element der Waschung durch eine Wasserschale symbolisch aufgegriffen wird, wird auf drei Seiten von Arkadengängen gesäumt. In den Hang eingeschnitten befinden sich links der Freitreppe die Waschräume. Gegenüber liegt das Foyer mit Schuhablage, das durch die grossflächige Verglasung die Grenzen zwischen Innen und Aussen verschwimmen lässt und sich an die offenen Arkadengänge anschliesst. Von diesem Foyer aus betreten die Männer ihre Gebetsebene. Die Frauen besitzen einen eigenen Eingang gegenüber der Freitreppe. Von dort aus gelangen sie direkt über eine Treppe in einen Vorbereich, wo sich ihre Schuhablage befindet und von wo aus ihre Ebene im Hauptgebetsraum sowie die Koranschule und der kleine Gebetsraum erschlossen werden. Mobile Wände bieten die Möglichkeit, die Frauengalerie bei Bedarf um die Fläche des kleinen Gebetsraums zu erweitern. Im zweigeschossigen Gebetsraum fallen sofort die schlanken Säulen auf, in denen die Holzrippen des Deckengewölbes gebündelt werden. Dazwischen hängen einzelne Pendelleuchten tief über den Gebetsebenen, um auch bei Dunkelheit für genügend bodennahes Licht zu sorgen. Gegenüber der Eingänge deutet die Mihrab - die Gebetsnische - in Form eines Lichtschlitzes die Gebetsrichtung an. Gleichzeitig zeichnet sie sich an der Aussenfassade ab und kann so anstelle eines Minaretts, das in St.Gallen nicht erbaut werden dürfte, als Symbol für dieses stehen und die Präsenz der Moschee markieren. Ein Minarett könnte in St.Gallen auch nicht seinem ursprünglichen Zweck dienen, weil die Glaubensgemeinschaft nicht in Hörweite zur Moschee lebt. Anhand der Fensterleibungen im unteren Bereich des Gebetsraums wird die Spannung zwischen der Ausrichtung nach Mekka und derjenigen des Städtebaus von St.Gallen sichtbar.

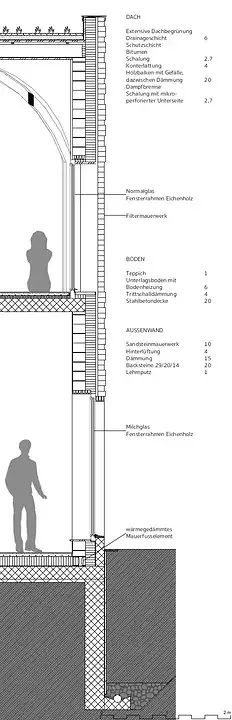

Traditionsgemäss wurde in St.Gallen Sandstein für repräsentative Bauten verwendet. Ich greife diese Materialität wieder auf und verwende den lokalen Rorschacher Sandstein mit seiner grauen Färbung für die Fassaden der Baukörper. Er wird in unterschiedlichen Verarbeitungsweisen eingesetzt: Die Moschee erhält eine Fassade aus Sandsteinmauerwerk mit regelmässigen, geschliffenen Steinen, die zu einem ornamentalen Relief gefügt werden. So hebt sie sich von den anderen Bauten ab und bringt zudem die Thematik der Ornamente aus der islamischen Kultur ins Spiel. Die Wohnung des Imams sowie das Gemeindezentrum werden mit Verblendriemchen mit einer rauen Oberfläche verkleidet. Beim Gemeindezentrum kommen zusätzlich grobe Mauersteine im untersten Geschoss zum Zug, die so den Sockel dieses Gebäudes markieren, der in das Gelände geschoben wird. Die Fassade im Bereich des eingeschnittenen Veranstaltungshofs wird mit grossformatigen, geschliffenen Sandsteinplatten verkleidet, um die Schnittflächen zu verdeutlichen. Zusätzlich sind dort die Fensteröffnungen in Form von grosszügigen Verglasungen eingebracht, die aussen bündig liegen und so die glatte Schnittfläche durchziehen. Ansonsten wird das Gemeindezentrum mit liegenden Fenstern versehen, um die Horizontalität des Baukörpers zu unterstreichen und einen Gegensatz zu den schmalen, stehenden Fenstern der Moschee zu schaffen.

Die Aussenwände sind als zweischaliges Mauerwerk mit Hinterlüftung gedacht, welches im Innenraum mit einem Lehmputz überzogen wird. Für die Fensterrahmen und Fenstersimse im Innenraum sowie das Netzgewölbe im Hauptgebetsraum verwende ich Eichenholz. Am Konstruktionsschnitt der Fassade der Moschee (Abb. 57) wird ersichtlich, dass im unteren Bereich von Aussen nur das Milchglas zwischen dem Mauerwerk sichtbar wird, die Fensterrahmen sind verdeckt. Das Filtermauerwerk, welches sich um den Hauptgebetsraum zieht, spiegelt sich im Innenraum in Form eines Fensterbandes wieder. Dieses Fensterband markiert gleichzeitig auch den Übergang von Wand zu Decke. Auf Brüstungshöhe des Fensterbandes steht die tragende Gewölbekonstruktion auf der darunterliegenden tragenden Wand. Oberhalb der Verglasung zieht sich die mikroperforierte Deckenverkleidung bis zum Sturz hinunter.

Inspiriert von der islamischen Architektur im ehemaligen osmanischen Reich misst «begegnen und ankommen» dem Aussenraum eine grosse Bedeutung zu. Als gemeinsames Herz aller Funktionen auf dem Grundstück wird der Aussenraum zu einem Begegnungsraum, wo die Kulturen in ungezwungener Atmosphäre aufeinandertreffen. Er wird zum sozialen Treffpunkt und inszeniert gleichzeitig den Weg vom Alltag zum Gebet. Das Projekt setzt zudem ein Zeichen, dass die muslimischen Immigranten in der Schweiz angekommen sind und in einen kulturellen Dialog mit der schweizerischen Bevölkerung treten.

Die Weiterführung der Bautypologie der Villa, die Verwendung von lokalen Materialien mit langer Tradition sowie die städtebauliche Setzung integrieren die Neubauten in die gewachsene Struktur von St.Gallen. Zudem wahren die neu gesetzten Baukörper einen respektvollen Abstand zu den historischen Nachbarn, um ihnen weiterhin die Präsenz und den Freiraum, den sie brauchen, zuzugestehen.

Traditionelle Elemente der islamischen Architektur wie von Arkadengängen gesäumte Höfe, Brunnen, Gartenanlagen und Ornamente greife ich in diesem Projekt auf und adaptiere sie an den lokalen Kontext von St.Gallen. Diese Elemente schaffen eine Vertrautheit und können den Muslimen ein Gefühl von Heimat vermitteln. Mit dem neuen Gemeindezentrum und der Moschee erhalten sie einen Ort, wo sie ihre Kultur in der Gemeinschaft ausleben können. Doch nicht nur Muslime können sich dort zum Austausch treffen, denn dieser Ort wird durch diverse nicht-religiöse Nutzungen auch für andere Bevölkerungsgruppen attraktiv.

Entlang des gemeinsamen Aussenraums, der die Villa in die Neugestaltung mit einbindet, entsteht eine Hierarchie der Öffentlichkeit und Intimität. Das Ankommen in der Moschee wird zum sinnlichen Erlebnis und setzt Filter, um den Geist auf die Meditation beim Gebet vorzubereiten. Das Projekt «begegnen und ankommen» befriedigt nicht nur das Bedürfnis nach Geborgenheit im eigenen Glauben sondern bietet zugleich einen Ort des kulturellen Austausches.

Next generation Projekt eingereicht von: Tatjana Probst