Bürogebäude am Hamburger Bahnhof, Berlin

10557 Berlin,

Deutschland

Veröffentlicht am 01. Juli 2020

Miller & Maranta AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

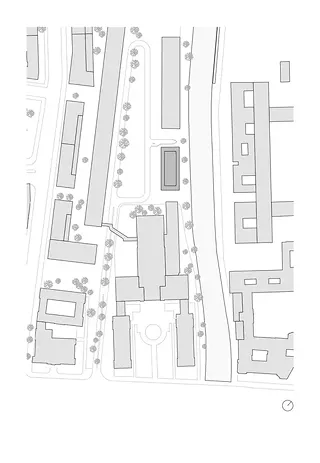

Das Bürohaus am Hamburger Bahnhof steht an einer städtebaulich ambivalenten Stelle am Spandauer Schifffahrtskanal und vermittelt zwischen den vorhandenen städtebaulichen Stimmungen. Das längliche Gebäudevolumen entwickelt dafür auf den beiden Längsseiten jeweils ein spezifisches Gesicht zur Stadt.

Ausgangslage

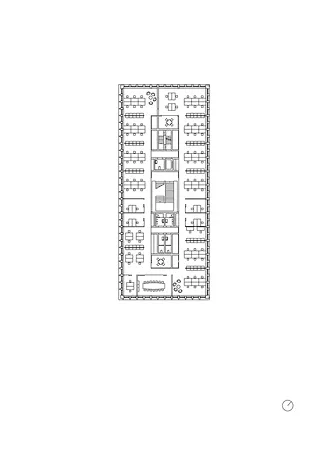

Das Projekt ist Ergebnis eines Wettbewerbes für den neuen Deutschlandsitz eines schweizerischen Familienunternehmens, welches in verschiedenen Ingenieurbereichen international planend und beratend tätig ist. Als erster Baustein des neuen Stadtentwicklungsgebietes "Europcity" sollte zusammen mit den eigenen Planern ein Bürogebäude entwickelt werden, welches die Unternehmenskultur und dessen Innovationskraft repräsentiert. Da zunächst nur ein Geschoss selbst genutzt wurde, sollte das Gebäude möglichst flexibel anpassbar sein, jedoch zukünftig eine geschossübergreifende Eigennutzung ermöglichen.

Entwurfsidee

Die Lage hinter dem zur Kunsthalle umgebauten Hamburger Bahnhof und neben den Flick-Hallen ist immer noch stark durch die ehemaligen Eisenbahnanlagen geprägt. Entlang des Kanals, der als klassizistische Städteplanung weite Teile des Bezirks prägt, stehen wiederum grosse, palastähnliche Bauten mit repräsentativen Fassaden zur Stadt und zum Wasser.

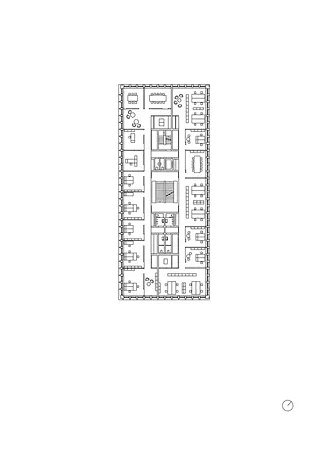

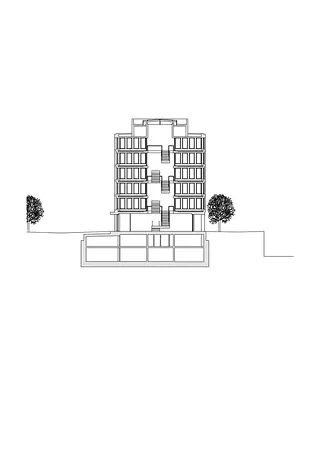

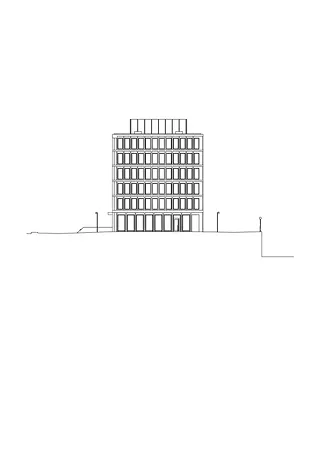

Das neue Gebäude soll zwischen diesen beiden städtebaulichen Stimmungen durch seine gestalterische Durchbildung vermitteln und dennoch einen selbstbewussten Akzent innerhalb des Stadtraums darstellen. Das schmale, in die Länge gezogene Gebäudevolumen entwickelt dafür auf den beiden Längsseiten jeweils ein spezifisches Gesicht zur Stadt. Somit wird eine prominente Adresse inmitten des Viertels geschaffen, unterstützt durch die Öffentlichkeit des durchlässig und transparent gestalteten Erdgeschossbereichs. Eine transparente, durchgesteckte Halle, sowie eine Arkade entlang des Kanals, verorten das Gebäude zusätzlich im Quartier.

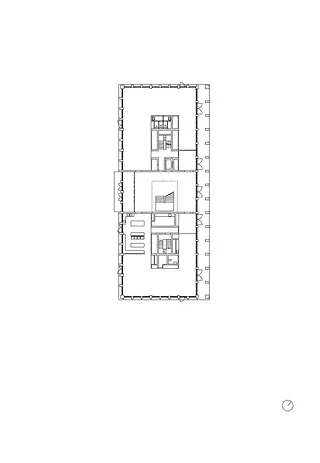

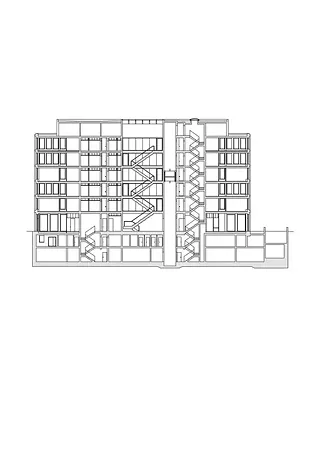

Das Innere des Gebäudes wird durch einen zentralen Treppenraum gegliedert, der sich über alle Geschosse hin öffnet und die Kommunikation zwischen den Nutzern ermöglicht und unterstützt. Eine Kernzone aus verästelten Wandscheiben nimmt die notwendigen Nebenräume auf und dient der effizienten Erschliessung der Nutzungen mit Medien und als zweiter Fluchtweg. Nach aussen hin öffnet sich das feingliedrig gestaltete Volumen zur Stadt und wird so zu einem ausstrahlenden Bau mit einer starken Präsenz.

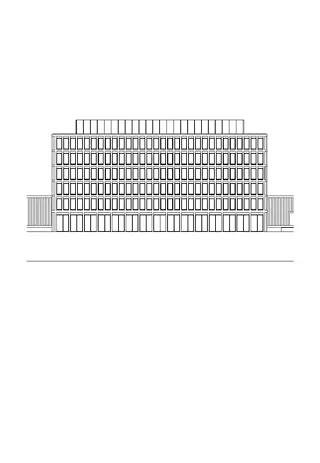

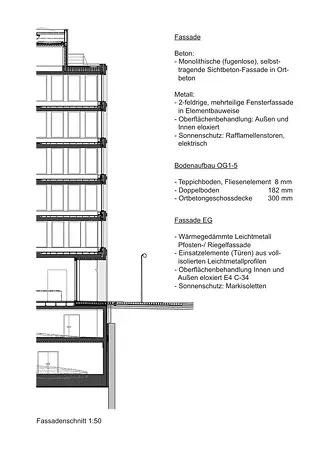

Projektierung

Die tiefen Leibungen der Fensterflächen werden unterschiedlich abgestuft, womit die Fassaden differenziert auf die jeweilige städtebauliche Situation reagieren können. Auf der durch die Bahn geprägten Platzseite wird durch feine Vertikalen eine horizontale und dynamischere Ausrichtung der Geschosse unterstrichen, auf der repräsentativen Wasserseite wird durch eine Arkade im Erdgeschoss und die stärkeren Vertikalen ein statischer, beinahe klassischer Ausdruck angestrebt. Konstruktiv ist die Fassade als fugenlose, selbstragende Sichtbetonskulptur in Ortbeton ausgebildet, welche nur punktuell an das innere Tragwerk rückgebunden ist und so Durchdringungen der Dämmebene auf ein Minimum reduziert.

Zusammen mit einem innovativen, integralen Haustechnikkonzept wird ein Energiebdarf nahe dem Passivhausstandard erzielt. Um eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen und einen langfristig nachhaltigen und wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, verbindet der Neubau maximale Energieeffizienz und höchsten Komfort mit minimalem Technikeinsatz. Technische Elemente wurden nicht additiv dem Gebäude hinzugefügt, sondern von Beginn an in das architektonische Gesamtkonzept integriert. Einbauten zwischen den Sichtbetonwänden im Kern nehmen die notwendigen Nutzungen wie Teeküchen und Garderoben auf und verbergen zugleich dahinter liegende, leicht zugängliche Steigzonen.

Realisierung

Die Tragstruktur besteht gänzlich aus Stahlbeton. Die Flachdecken werden durch die Stützen in der Fassadenebene und den teilweise auskragenden Wänden in den Bereichen der Erschliessungszonen gestützt. Die Fundationskote erreicht genügend tragfähige Bodenschichten, so dass auf Pfähle verzichtete werden konnte. Die Architektur stellte hohe Anforderungen an die Betonoberflächen. Grosse Bereiche der Wände sowie der Deckenuntersichten wurden in der höchsten Sichtbetonklasse ausgeführt.

Bei der Betonfassade des Bürogebäudes am Hamburger Bahnhof in Berlin handelt es sich um ein fugenloses Betongitter aus Pfosten und Riegeln. Diese Gitterstruktur ist der eigentlichen Gebäudehülle vorangestellt und an wenigen Punkten mit der Gebäudestruktur verbunden. Ziel war es ein durchwegs monolithisches und selbsttragendes dreidimensionales Gitter zu schaffen, das ohne Dilatationsfugen auskommt und höchsten Anforderungen an die Sichtbetonqualität und Dauerhaftigkeit genügt.

Besonderheiten

Entgegen herkömmlichen Sichtbetonfassaden, die vorwiegend aus unabhängigen, an die Gebäudestruktur angehängten Sichtbetonfertigelementen bestehen, wirkt die monolithische Fassade als ein Ganzes und bildet somit ein eigenständiges Tragwerk - analog einer Skulptur. Die Fassade ist den Elementen frei ausgesetzt. Sie wird durch Temperatureinwirkung gezwängt und durch Wind belastet. Damit das Gitter den Abstand zur Gebäudehülle wahrt, ist die Struktur an allen vier Fassadenebenen in den Bewegungszentren horizontal unverschieblich mit dem Rohbau verbunden. An den langen Fassadefronten ist sie pro Stockwerk mit je zwei zusätzlichen verschieblichen Lagern gehalten. Dazwischen kann und soll sich die Struktur möglichst frei bewegen können um die Zwangsbeanspruchung auf ein Minimum zu beschränken. Die Struktur bewegt sich in einem engen Spannungsfeld zwischen zu starr und zu weich, zu fest und zu schwach, zu weit und zu nah, zu hell und zu dunkel.

Es galt alle Tragwerkselemente fein auszutarieren und vorgängig zu testen, wie zum Beispiel Betonrezeptur und Bewehrung. Im Labor wurde eine Rezeptur entwickelt, welche eine konstante Qualität in vielerlei Hinsicht aufweist. Sie musste höchsten Anforderungen an Verarbeitbarkeit, Festigkeit, Ästhetik und Dauerhaftigkeit genügen. Die Festigkeit durfte aufgrund der Rissbildung nicht zu hoch, jedoch aufgrund der Statik auch nicht zu tief sein. Die Farbabweichungen sollten auf ein Minimum beschränkt werden und einer klaren Vorgabe entsprechen.

Damit die auftretenden Risse im Beton begrenzt werden, ist eine sehr engmaschige Bewehrung notwendig. Die profilierte und sehr feingliedrige Pfosten-Riegel Struktur setzte eine exakte Planung jedes einzelnen Eisens voraus. Dabei musste darauf geachtet werden, dass die Schalung der komplizierten Querschnitte und die optimale Einbringung und Verdichtung in jeder Etappe sauber ausgeführt werden können.