Ein hohes Haus im Massstab

6003 Luzern,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. Januar 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2015

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

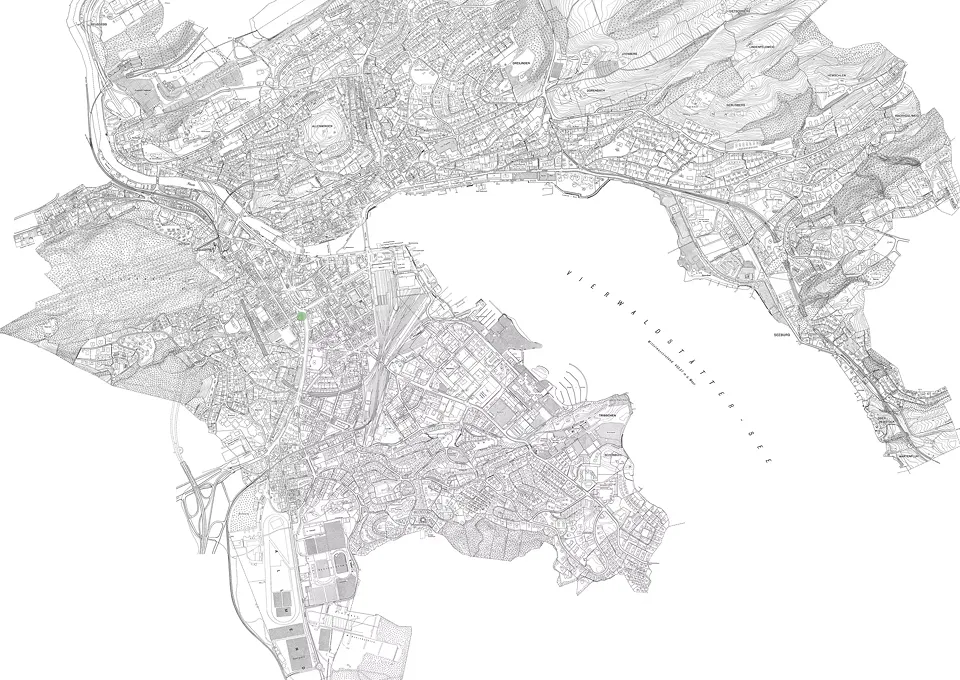

Situation und Städtebau

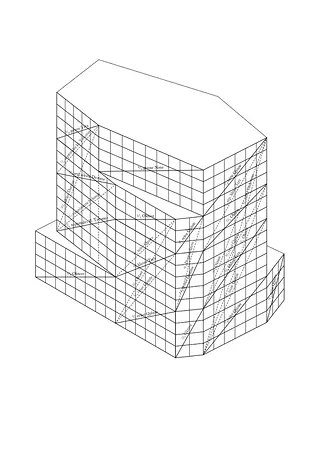

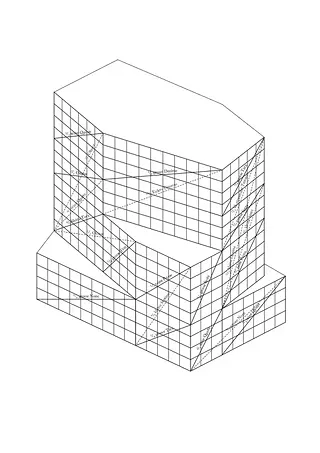

Das hohe Haus von Nils Kunz hat durch seiner komplex zugeschnittenen Parzellengeometrie und seiner präsenten Lage in Luzern entsprechend die plastische Gestalt eines aus einem Sockel heraus entwickelten Turms erhalten. Durch unterschiedlich proportionierte und stets zusammenhängende Fassadenfelder im Volumen, die sich vom Sockel aus in die Höhe entwickeln sowie durch präzis gesetzte Rücksprünge im Baukörper wird die klassische Dreiteiligkeit von Sockel, Mittelteil und Abschluss betont und zugleich in der Vertikale überspielt. Somit soll ein Spannungsfeld zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung entstehen. Durch den Verzicht, den Baukörper direkt in die Höhe zu entwickeln, versucht er durch seine Höhenstaffelung auf die heterogenen ortsspezifisch gegebenen Trauflinien zu reagieren, nimmt diese aber bewusst nicht direkt auf. Wie mit ausgestreckten Fühlern tastet er sich der Umgebung an und bewahrt somit seine solitäre Haltung. Die Kopffassade zum Pilatusplatz hin bildet die Ausnahme und zeigt sich, ohne Einklappungen, in voller Länge.

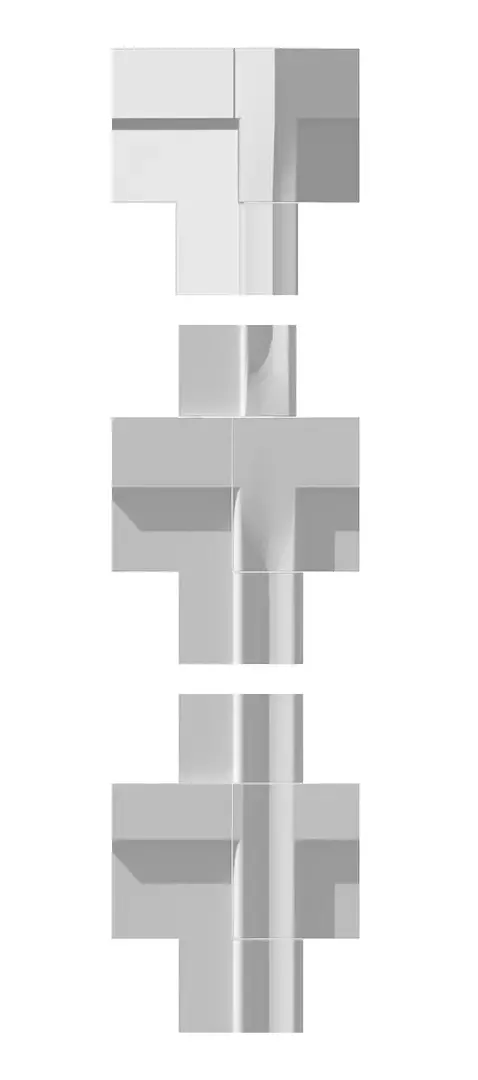

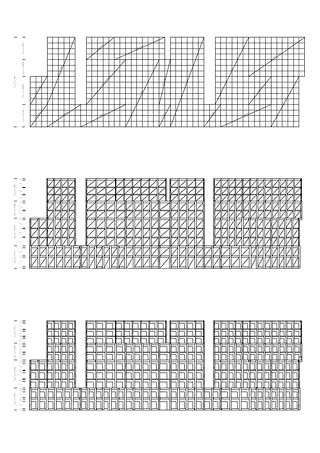

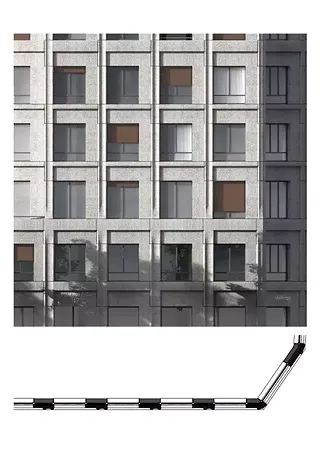

Ordnung und Gliederung durch plastische Verformung

Mittels Lisenen, welche eine konkave Verformung aufweisen, werden Geschosse zusammengefasst und somit als Kolossalordnung lesbar. Die Bauchung der hervortretenden Vertikalen läuft demzufolge im Regelfall also dort, wo sich identische Geschosse stapeln, durch das horizontale Fries hindurch. In denjenigen Fällen, wo die klassische Dreiteiligkeit des Gebäudekörpers durch Einknicke akzentuiert wird, läuft das horizontal liegende Fries durch und wird somit zum prägenden Element. Dabei verformt sich die Lisene aus der Bauchung zur Ebene des Horizontalfrieses hin, es entsteht eine optische Verschmelzung zwischen den horizontalen und vertikalen Fassadenelementen. Durch die unterschiedlich ausgebildeten Knotenpunkte sowie durch das daraus resultierende Relief der Fassade sollen je nach Lichtsituationen unterschiedliche Lesbarkeiten der Fassade entstehen.

Tektonische Fügung

Das dreidimensional geformte, schalungstechnisch durchaus anspruchsvolle Grundmodul besteht aus einem auf dem Kopf stehenden, L-förmigen, vorgehängten Betonelement, das an einen grossen Werkstein erinnert. Die Dichtigkeit der Fassade soll durch ein System überlappender Flanschen erreicht werden, wobei im Bereich der Überlappung, also unsichtbar und vor der Witterung geschützt, Seidenzöpfe und Kompribänder eingelegt werden.

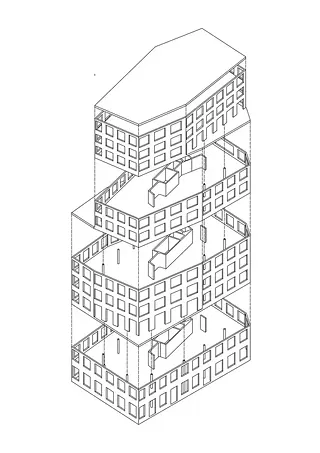

Statik

Das Gebäude ist als Massivbau konzipiert. Die Herausforderung der Stapelung vier unterschiedlicher, polygonaler Grundformen wird einerseits durch die tragende Fassade, andererseits durch eine innere Struktur gelöst. Bei letzterem handelt es sich um präzis positionierte Stützen sowie um eine durchlaufende, tragende Erschliessungsfigur. Die Anordnung der Stützen ist dabei so gewählt, dass die Fassade eines darüberliegenden Rücksprungs im Volumenkörper unmittelbar auf eine untere Stützenreihe folgt. Die Abstände zwischen den Stützen sind affin auf ihre Belastung angepasst.

Die vertikale Lastabtragung erfolgt demzufolge trotz der Höhenstaffelung, direkt und ohne komplizierte Lastumleitungen in den Boden. Anforderungen an die Stabilität, die Torsionssteifigkeit sowie die Aussteifung gegen horizontale Einwirkungen wie Wind und Erdbeben, werden durch die Wandscheiben im Kern des Gebäudes gelöst. Um der Grundrissvariation eine möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, sind die erwähnten Elemente die einzigen statischen Komponenten. Die nichttragenden Wände werden als Leichtbauwände ausgeführt. Die innere, tragende Schale der Fassade mit Brüstungen sowie Stürzen werden in Ortbeton erstellt, woran die äusseren vorfabrizierten Betonelemente gehängt werden.

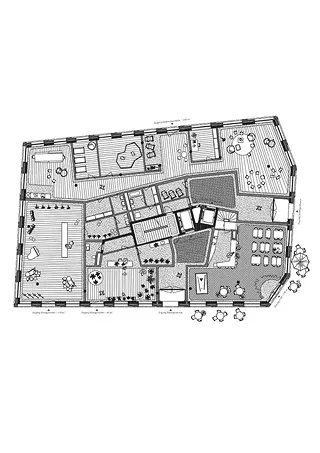

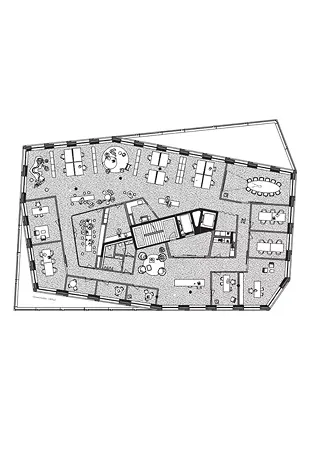

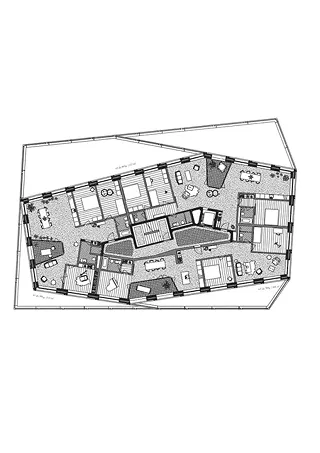

Nutzung und Grundrisse

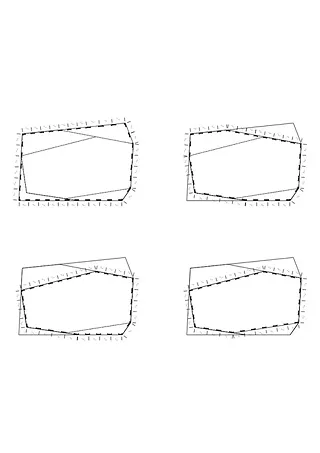

Das aus der Situation entwickelte Gebäudevolumen definiert vier unterschiedliche polygonale Grundformen. Der leicht ausgedrehte Erschliessungskern bildet jeweils das Zentrum der Grundrissstruktur. Eine um die Erschliessung laufende Schicht mit Nebenräumen, Nasszellen sowie Steigzonen bildet die zweite Schale. Zwischen den Nebenräumen am Kern und der Fassade spannt sich somit eine Fläche für die Hauptnutzungen der jeweiligen Geschosse auf. Die Einteilung der unterschiedlichen Räume erhält so trotz der geometrisch präzise aufgebauten Fassadenstruktur eine maximale Flexibilität. Im Erdgeschoss befinden sich nebst unterschiedlich grossen Dienstleistungsflächen zwei separate Eingänge für die Wohn- respektive Bürogeschosse. Dabei werden die Büroflächen von der Obergrundstrasse und die in den obersten Geschossen liegenden Wohnungen von der abgewandten Pilatusstrasse her erschlossen. Die darüber liegenden Bürogeschosse erhalten durch die zentrale Setzung der Erschliessung und Nebenräume eine hohe Flexibilität in der Raumstruktur sowie in der Möblierung. Somit sind Grossraumbüros von einer oder zwei Nutzergruppen möglich. Die in den fünf obersten Geschossen liegenden Wohnungen können aufgrund des zentral angelegten Erschliessungskorridors, je nach Anforderung an den Wohnungsspiegel, eine unterschiedliche Anzahl an Wohneinheiten abbilden. Je nach Geschoss werden die raumtrennenden Loggien durch die aus den Rücksprüngen im Volumen entstehenden Terrassen erweitert.