Erweiterung eines Monolithen

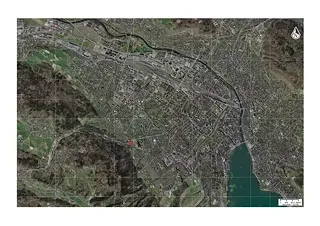

8055 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 02. Oktober 2020

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

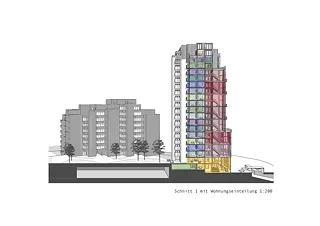

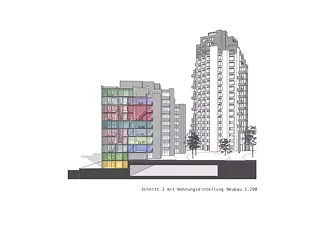

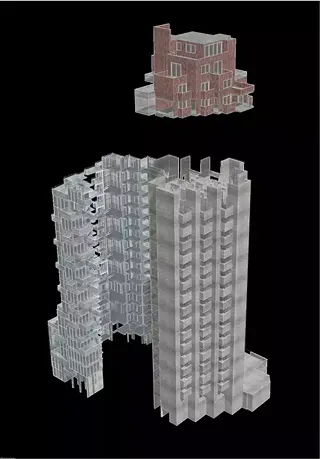

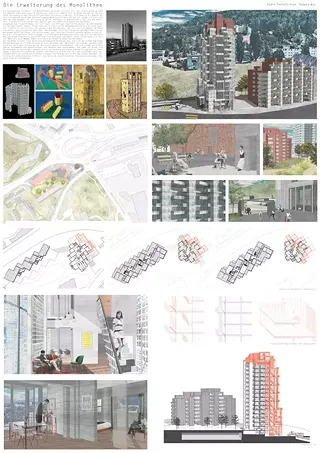

Björn Thorsteinsen und Ramona Wey schlagen vor, ein Hochhaus am Stadtrand von Zürich im brutalistischen Stil kontrastierend zu erweitert. Der Monolith wird durch eine gläsernen Mantel partiell umhüllt, was vielfältigeren Wohntypologien möglich macht. Das erweiterte Hochhaus wird zusätzlich durch einen Neubau aus Klinker und Glas begleitet.

Ausgangslage

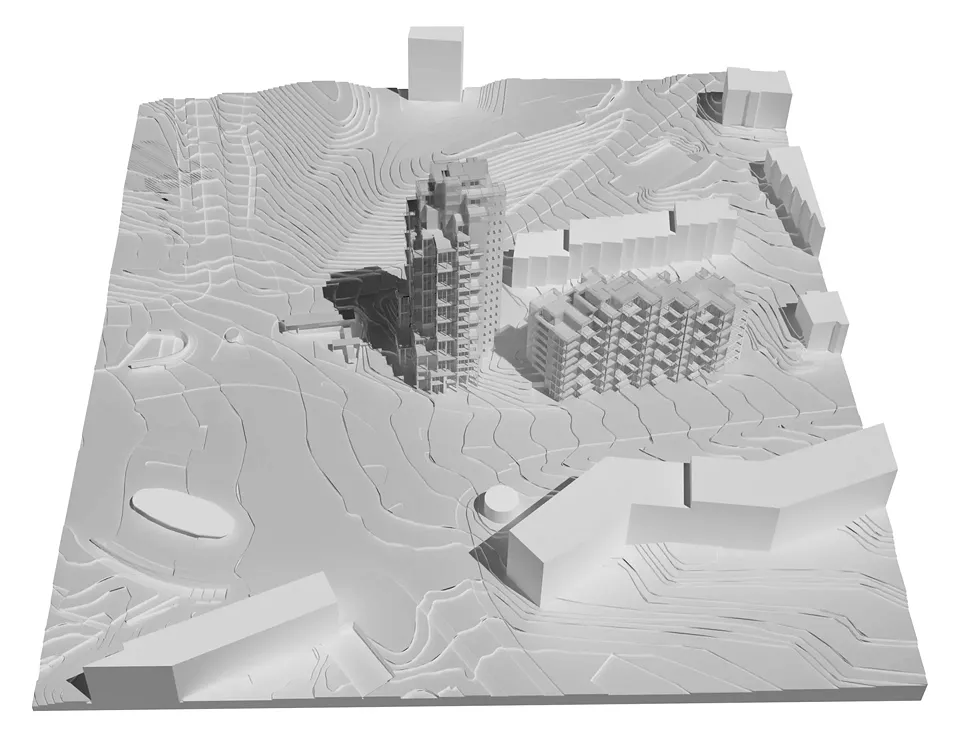

Als Ausgangslage finden wir ein Wohnhochhaus im brutalistischen Stil vor. Dieses wurde um 1963 von Rudolph und Esther Guyer entworfen und realisiert. Damals noch am Rande von Zürich, hat die Stadt die Gegend um den Üetliberg inzwischen grossenteils umringt. Trotzdem ist die Gegend immer noch geprägt durch den dahinterliegende Wald und die Aussicht auf die Stadt, die durch die hügelige Lage gegeben ist. Die Parzelle um das Hochhaus ist grösstenteils leer und man merkt, dass ursprünglich ein zweiter Bau geplant war: der Monolith braucht ein Gegenüber.

Entwurfsidee

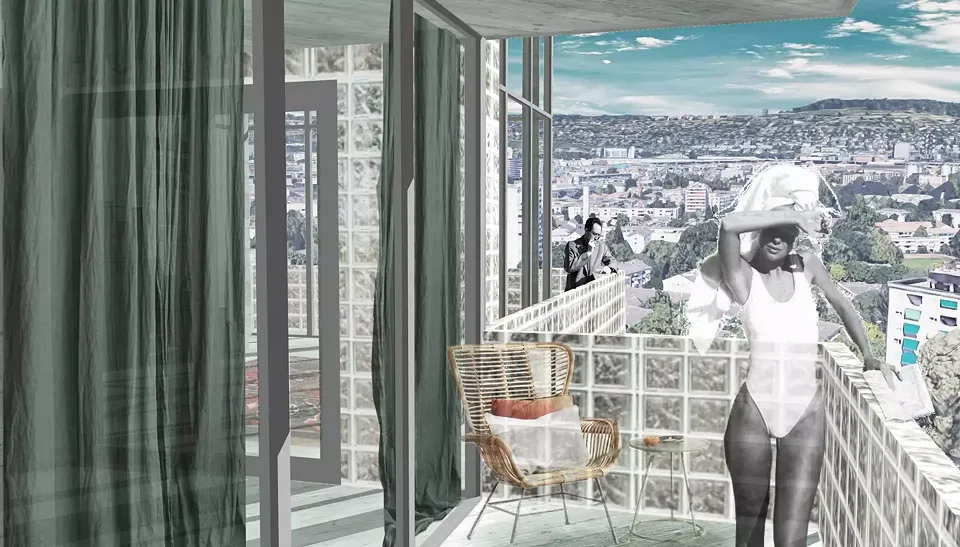

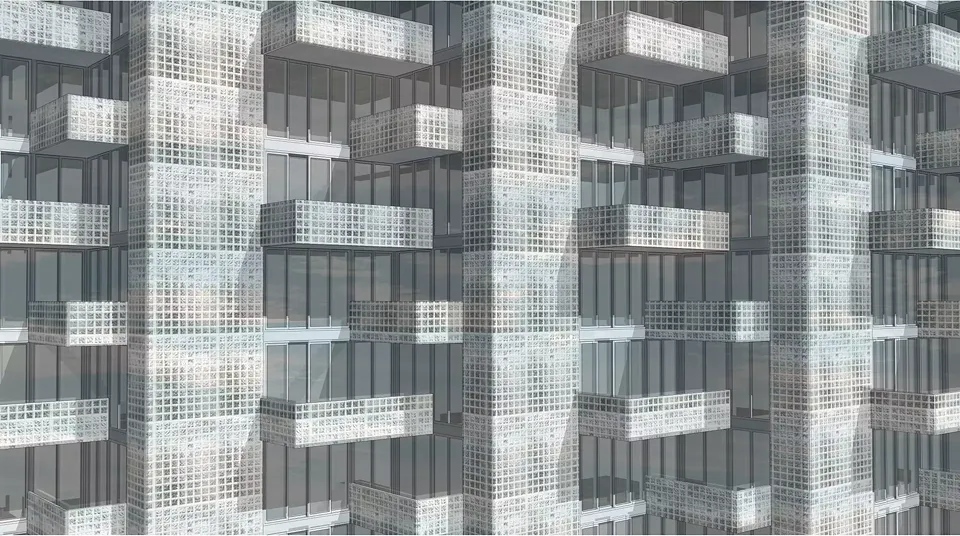

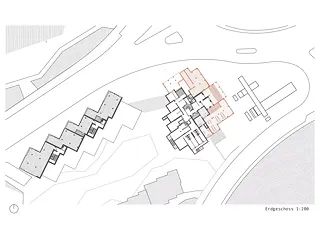

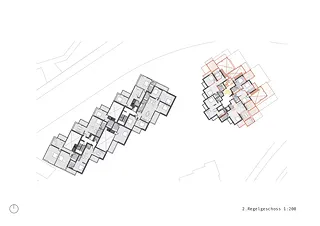

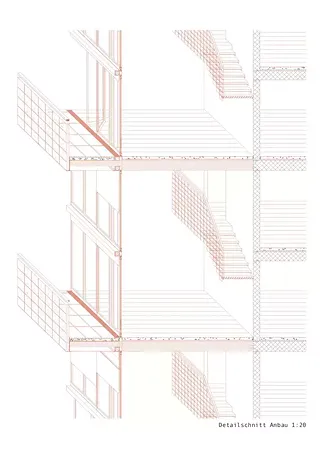

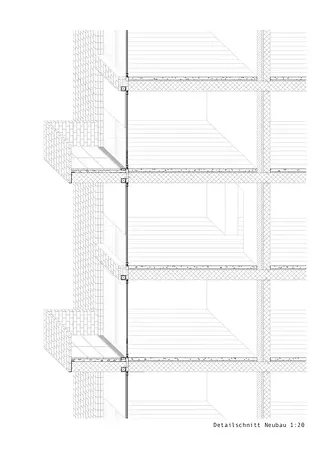

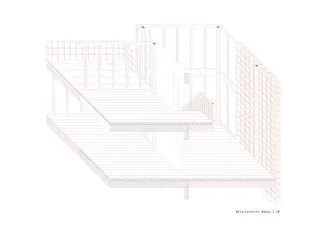

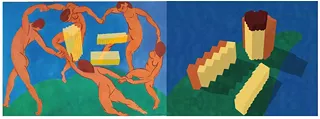

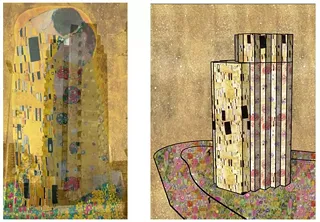

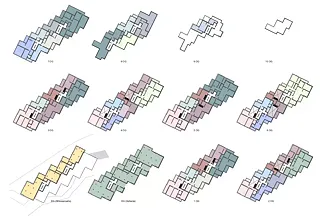

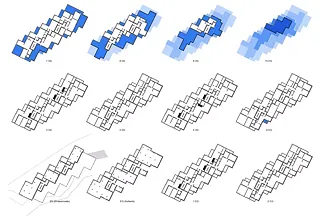

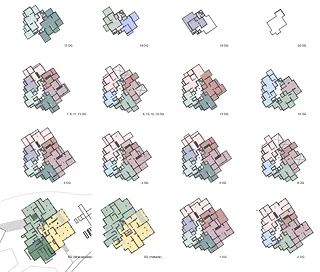

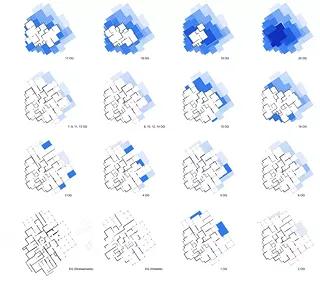

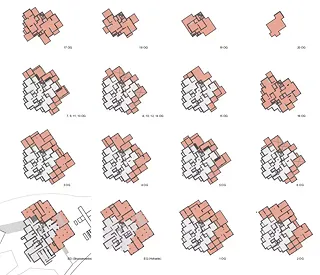

Ausgehend vom Triemli-Hochhaus soll ein neues, vielfältiges Quartier entstehen, welches geprägt ist von Dualitäten. Sowohl in der Fassade, als auch in den Wohnungstypologien sind diese spürbar. Einerseits kontrastiert die geschichtete Glasfassade, die sich wie ein Mantel um einen steinernen, geschlosseneren Kern legt, den Betonbau. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Wohnungen durch den Anbau, die Aufstockung, aber auch den danebenliegenden Neubau extrem erweitert. Differenzierte Ausrichtungen, vielfältigere Wohnungstypologien und eine durchmischte Nutzung durch öffentliche und halböffentliche Programme entstehen. Dabei orientieren sich sowohl Umbau als auch Neubau immer noch stark am Grundrisstypus des Bestandes.

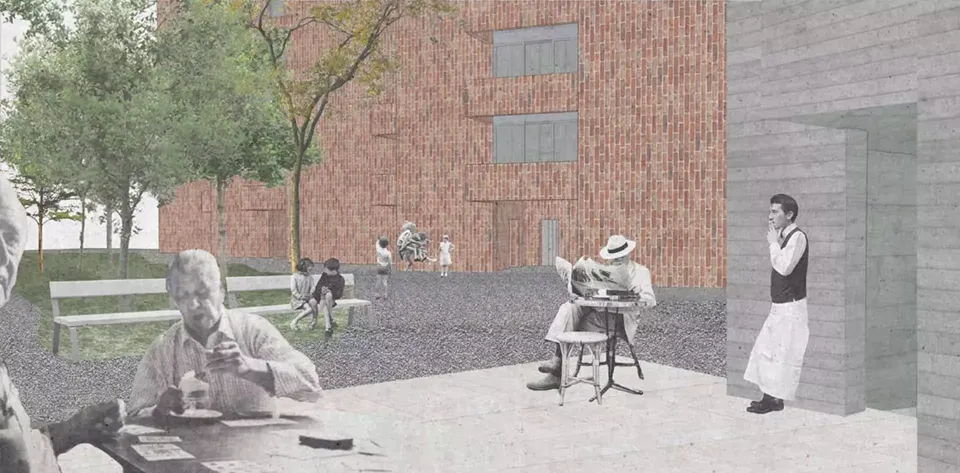

Der Betonbau zeichnet sich durch die unsichtbaren Öffnungen aus, die sich nur hinter den hohen Betonbrüstungen der vielen kleinen Balkone befinden und ihm diesen steinernen, geschlossenen Ausdruck verleihen. Diesen wollen wir durch unsere transparente, vielschichtige und offene zweite Fassadenschicht kontrastieren und dadurch auch hervorheben. Die Idee ist nicht, die Betonfassade zu verstecken, sondern sie in der Wohnung von einem anderen Blickwinkel in einer neuen Situation betrachten zu können. Gleichzeitig bleibt ein Teil der ursprünglichen Fassadenästhetik für die Öffentlichkeit sichtbar. Der Neubau spielt mit dem selben Gedanken: zur Strasse hin eine gläserner Kristall, zum Hof eine verschlossenere, Skulpturale Wirkung, hier durch eine Klinkerfassade.

Projektierung

Der Hauptbestandteil des Projektes sind Wohnungen, die von 2 1/2-Zimmer bis 6-Zimmer Wohnungen reichen. Viele, vor allem die grösseren Wohneinheiten sind Mezzaninstrukturen. Dies aus dem Gedanken heraus, dass die Wohnungen im Norden (vor allem im Bestand) momentan nicht wahnsinnig viel Licht herein bekommen. Durch überhohe Wohnräume gelingt so mehr Licht in diese Nordwohnungen. Eine weitere Strategie war zudem, die Wohnungen in mehrere Richtungen auszurichten. So wird nicht nur die Lichtsituation verbessert, viele Wohnungen leben so, was die Aussicht betrifft, zwischen Stadt und Land, da sie eine Aussicht in beide Richtungen geniessen können. Durch das Kristallartige Zurückstufen der beiden Gebäude entstehen zudem vielfältige Dachterrassen und Aussenräume. Dies ist eine starke Veränderung zum Bestand, welcher nur sehr kleine Balkone zu bieten hatte. Uns war aber auch wichtig, das Sockelgeschoss und den Aussenraum der Trieli-Haltestelle zu verbessern. Dabei integriert wir in den unteren Geschossen öffentliche Nutzungen, schaffen einen ruhigeren Hof im Innern und beleben den Platz vor dem Hochhaus neu, indem wir der Fussgängerunterführung ein skulpturales Dach verleihen, welches zugleich Sitzgelegenheiten bietet und Identität stiftet. Bezüglich Materialien verwenden wir verschiedene Ausführungen von Glas. Beim Neubau haben wir uns ausserdem für rötlichen Klinker entschieden, um ein weiteres Material hinein zu bringen und auch wärmere Töne in der Farbgestaltung zu integrieren.

Besonderheiten

Besonders an dieser Art von Umnutzung ist zum einen die radikale und auch etwas provokative Veränderung des Hochhauses, aber damit auch des gesamten Quartieren. Es sind bestimmt keine Wohnungen für jedermann. Wir sind jedoch fasziniert von der Wirkung der Materialien, die sich so schön kontrastieren und ergänzen. Ausserdem bietet die neue Überbauung eine Vielfalt an Wohnungen, die man sonst in Zürich nicht so findet, nämlich Wohnungen für mehr als 4 Personen. Wo die Schweizer bei mehr als vier Leuten schnell auf das Einfamilienhaus in der Agglomeration ausweichen (müssen), bieten wir die Möglichkeit des "grossfamiliären Lebens", Wohngemeinschaften oder kollektiven Wohnens in Zentrumsnähe und auf effizient genutztem Raum. Verdichten ist wohl ein wichtiges Stichwort!

Des weiteren zeichnet sich das Projekt dadurch aus, dass am Bestand nur sehr wenig verändert wird. Lediglich einige Öffnungen werden vergrössert und gewisse Türen verschoben, um die Verbindung zum Anbau zu generieren. Gleichzeitig entsteht aber eine komplett neue Wirkung des gesamten Gebietest welche durch den Neubau und den Anbau, aber auch die Veränderung des Platzes und des Hofes entsteht.

Die vergleichsweise simple, zugleich jedoch sehr effektive Art, wie wir an den Bestand andocken, macht ein weiteres wichtiges Detail aus.

Zusammengefasst sind wir überzeugt, dass unser Projekt viele spannende Diskussionen über Umnutzung, Charakter und Schutz eines Bestandes eröffnen kann. Wie weit darf man gehen? In wie fern kann man den Charakter eines wichtigen Zeitzeugen (in Form eines Bauwerkes) verändern und umgestalten. Sollte man dies dringendst unterlassen, oder sind junge Architekten nicht gerade dazu aufgefordert, neuere, radikalere Lösungen zum Umgang mit Bestand zu finden, da dies die Zukunft sein wird, auch in Zusammenhang mit Ressourcenverbrauch. Im Studium haben wir die Chancen auszutesten, wie wir "Denkmäler" definieren und neu gestalten und nutzen können.