Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Elegante Technik

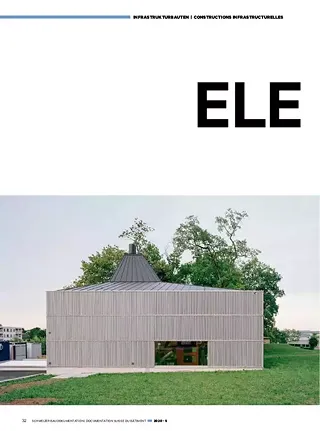

Architektonisch gesehen ist der Entwurf eines Infrastrukturprojektes keine leichte Aufgabe. Wenn das Projekt zudem in einem Wohngebiet angesiedelt ist, stellt dessen Einbindung eine echte Herausforderung dar. Das neue Blockheizkraftwerk von Orbe verbindet Eleganz und Technologie.

Das Blockheizkraftwerk, das aus einem im Jahr 2015 von der Saphir Foundation ausgeschriebenen Architekturwettbewerb hervorgeht, sollte zusammen mit einem Alters- und Pflegeheim errichtet werden. Den Bewerbern stand es frei, diese beiden Programme zusammenzufassen oder aber zwei separate Volumen zu schaffen.

Mit ihrem Projekt, welches zwei getrennte Volumen vorsah, gewann Anfang 2016 MAK Architecture den ersten Preis beim Wettbewerb. Dieser Ansatz ermöglichte es, zwei Bauten im Massstab der umgebenden Bebauung zu errichten und gleichzeitig die Abgasanlage der Heizung zu optimieren.

Eine perfekte Integration

In der Regel stehen Objekte wie Blockheizkraftwerke in Industriegebieten. Deren Architektur ist weitgehend schlicht, aber gliedert sich nicht immer zwangsläufig in ein vielschichtiges Umfeld ein. Bei diesem Bauvorhaben verhielt es sich jedoch anders: Da sich das Objekt am Rande der Stadt Orbe, inmitten eines Wohngebietes und in der Nähe einer Schule und eines Herrenhauses befindet, war die Einbettung des Kraftwerks in seinen Kontext entscheidend für eine gelungene Umsetzung.

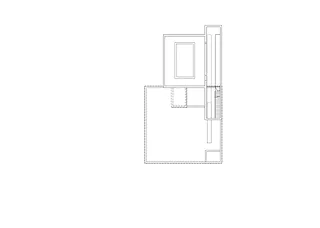

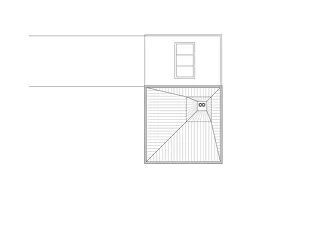

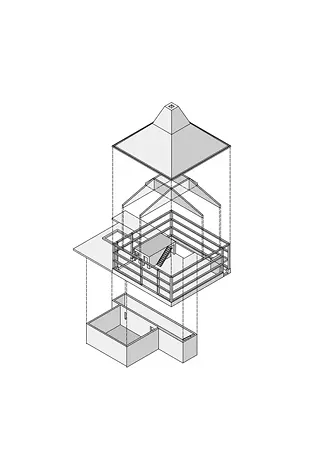

Um das Gebäude harmonisch in die umgebende Bebauung einzufügen und es in Dialog mit dem Herrenhaus von Montchoisi zu setzen, konzentrierte man sich primär auf die Formensprache und die Kompaktheit des Baukörpers. Deshalb entschied man sich hier für eine quadratische Grundfläche und ein asymmetrisches Walmdach.

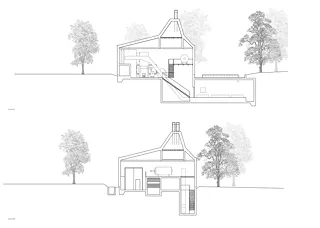

Einerseits schlägt die Dachkonstruktion eine architektonische Brücke zur Umgebung, andererseits ermöglicht sie eine stimmige Integration technischer Elemente wie beispielsweise des Schornsteins. Dieser wurde als skulpturales Gestaltungselement konzipiert, welches sich nahtlos in die Gebäudestruktur einfügt, und nicht mehr als ein dem Projekt zugefügtes technisches Bauteil wahrgenommen wird. Durch den Schornstein entsteht ein einheitliches Bauvolumen, das an die primäre Funktion des Gebäudes erinnert, ohne ihm eine übertrieben industrielle Prägung zu verleihen. Dieses ausdrucksstarke Dach verleiht dem Fernwärmesystem einen geradezu häuslichen Charakter und somit eine ganz eigenständige Identität.

Ein instruktiver Ansatz

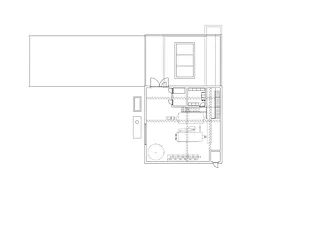

Durch die seitliche Aussparung fügt sich das Gebäude sanft in seine Umgebung ein und lässt einen Einblick in das innere Geschehen zu. Einige Heizungselemente sind sogar von aussen zu sehen: ein Weg, der Bevölkerung die Bedeutung dieses Projekts näher zu bringen und dessen Akzeptanz zu erhöhen. Hiermit unterstreichen die Architekten einmal mehr, dass es sich nicht nur um einen geschlossenen Bau zur industriellen Nutzung handelt, sondern um ein elegantes und attraktives Objekt.

Dieser instruktive Ansatz wird durch das Kommen und Gehen der Kinder auf dem Weg zur und von der Schule nochmals unterstrichen. So verleiht ein Kraftwerk, das auf dem Schulweg liegt, dem Thema erneuerbare Energien eine vollkommen neue Bedeutung im Alltag. Auch in diesem Kontext spielt die seitliche Aussparung in der Fassade also eine wichtige Rolle.

Innerhalb des Gebäudes profitieren die Nutzer von einer besonderen Aufenthaltsqualität dank der vielfältigen Blickbeziehungen zur Umgebung und dem eintretenden Tageslicht. Beides trägt beträchtlich zum warmen Ambiente des Kraftwerks bei. Dies ist auch ein wesentliches Merkmal dieses Projekts. Tatsächlich kommt es eher selten vor, dass ein Heizsystem eine fast vier Meter breite Öffnung aufweist. Daran zeigt sich auch, wie sehr den Architekten daran gelegen war, ihrem Bauwerk eine heimelige und zugleich instruktive Note zu verleihen.

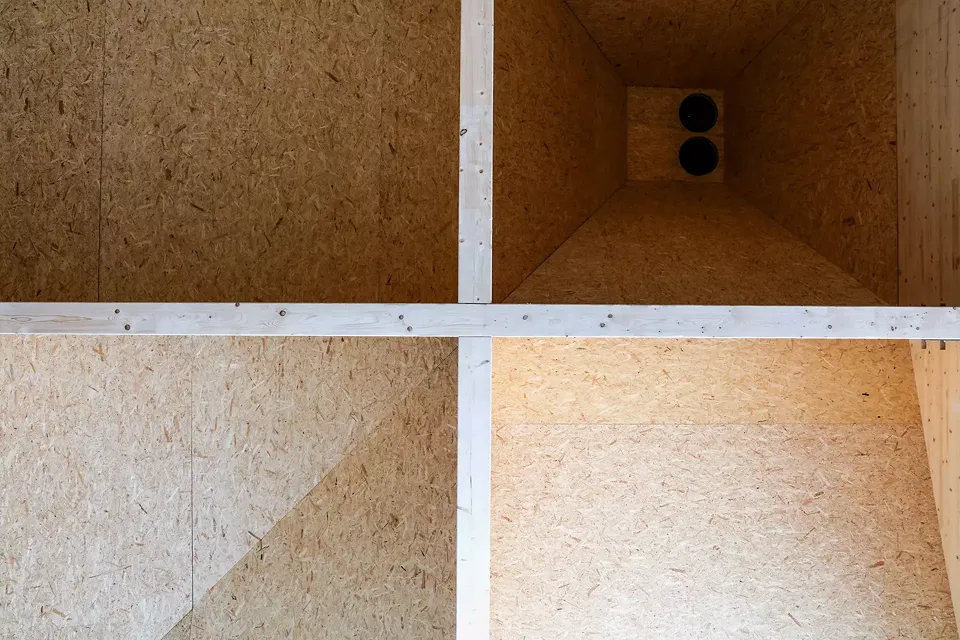

Eine Konstruktion aus Holz

Eine weitere Herausforderungen für die Architekten bestand darin, die Anzahl der Stützen im Innenbereich möglichst gering zu halten, um eine gewisse Flexibilität bei der Installation der Heizelemente zu gewährleisten. Um die erforderlichen Spannweiten zu erzielen, entschieden sie sich daher für eine Konstruktion aus Brettschichtholzpfetten, auf der das mit Aluminiumblechen eingedeckte Dach aufliegt. Durch den Einsatz von OSB-Platten für die Innenverkleidung und Beton für den Sockel zeigen die Architekten, dass es durchaus möglich ist, mit einfachen Materialien ein elegantes Objekt mit heimeligem Charakter zu realisieren. Die Holzwände und das Dach wurden in der Werkstatt gefertigt, vor Ort elementweise zusammengestellt und mit einem Kran montiert.

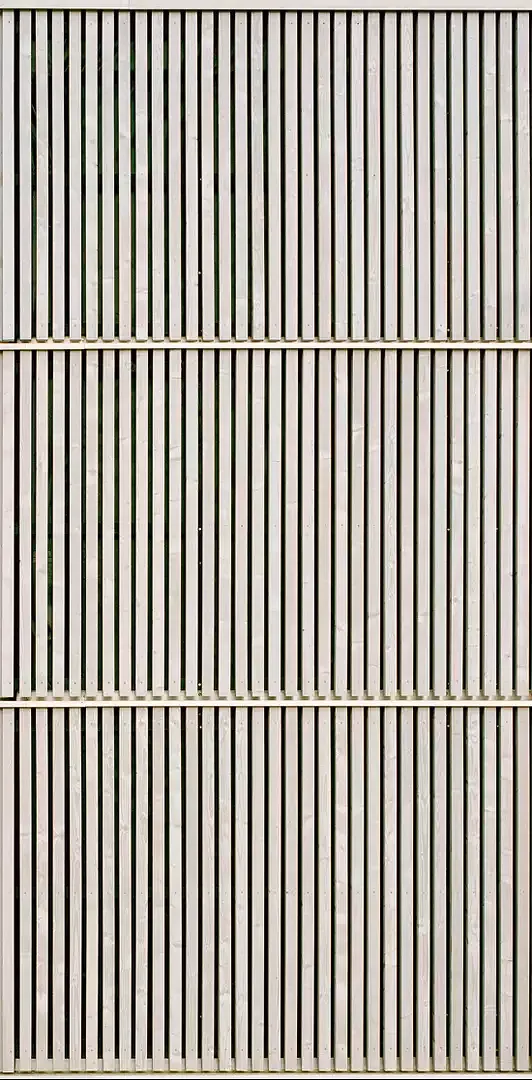

Auch wenn zu Projektbeginn eine Betonfassade geplant war, die dem Bau ein mineralisches Aussehen verleihen sollte, so entschieden sich die Architekten im Nachhinein für eine Fassade aus Fichtenholz, in Anlehnung an die eigentliche Funktion des Objekts, welches zur Beheizung des Quartiers auf Holzhackschnitzel zurückgreift. Ein besonderes Augenmerk galt den technischen Elementen, wie beispielsweise den Lüftungsauslässen, die weitestgehend in die Fassade integriert wurden, um eine möglichst homogene Gebäudehülle zu schaffen.

Die neue Heizzentrale zeichnet sich durch eine Dualität zwischen technischen und kontextabhängigen Vorgaben aus. Dadurch wurde ein Bauwerk geschaffen, das ein Gleichgewicht zwischen Technizität und Skulptur aufweist. Ein Projekt, das Eleganz und Technik verbindet.

Architektin Marcia Akermann, MAK Architecture:

«Die Dachkonstruktion besteht aus vier Brettschichtholzpfetten mit einem Querschnitt von 20 cm x 246 cm und einer Spannweite von 14,8 m. Der Kamin über Dach wurde in einem Stück geliefert und montiert.»

Architektin Marcia Akermann, MAK Architecture:

«Das Dach aus Aluminiumblech ist ein zentrales Element des Gebäudes. Die Dachrinnen, Kamine und Lüftungsauslässe wurden mit grösster Sorgfalt in die Konstruktion integriert. Die Aluminiumbleche sind nach einem präzisen Muster angeordnet, welches die geometrische Form des Daches unterstreicht.»

Text: Valentin Oppliger

Erstveröffentlichung: Magazin der Schweizer Baudokumentation 2020 - 5