Public Space Behaviorology in Switzerland

8049 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 04. Juli 2024

ETH Zürich Architectural Behaviorology

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

55 Studierende des Frühjahrssemesters 2024 des Entwurfsstudios Architectural Behaviorology unter der von Leitung Prof. Momoyo Kaijima an der ETH Zürich entwarfen und bauten in Zusammenarbeit mit dem Waldlabor zehn Möbel im Wald auf dem Hönggerberg. Eine Analyse des Ortes diente als Ausgangspunkt für die Entwürfe. Dabei wurde der Wald als öffentlicher Ort weiterentwickelt, aber auch auf die Bedürfnisse der Forstwirtschaft und die Bedeutung des Waldes für das Klima geachtet.

Zusammensetzung Team

Das Entwurfsstudio Architectural Behaviorology wird von Prof. Momoyo Kaijima geleitet. Unterstützt wird sie dabei von den vier Assistent*innen, Samuel Dayer, Lowis Gujer, Kelly Man und Rafael Schäfer. Sie haben zehn Gruppen von jeweils fünf bis sechs Student*innen betreut. Das Frühjahrssemester 2024 wurde in enger Zusammenarbeit mit Martin Brüllhard und Andreas Rudow vom Waldlabor des Vereins Waldlabor Zürich konzipiert, dessen Schwerpunkt auf der Waldpflege und -bewirtschaftung liegt. Zusätzlich konnte auf die Erfahrung von Expert*innen aus verschiedenen Bereichen wie Soziologie, Landschaftsarchitektur, Biologie und Handwerk zurückgegriffen werden. Folgende Student*innen waren beteiligt: Raoul Binder, Joel Cejas, Merita Morina, Lea Rupcic, Jiayin Zhu, Laura Brunner, Ari Ernst, Matilda Fellmann, Ralf Gübeli, Rosanna Schönborn, Laurin Nagel, Gianna Pirovino, Xiaomin Tian, Xindi Zhang, Wanru Zhao, Cédric Amiet, Beatrice Hächler, Nadja Hophan, Laura Pierantozzi, Siro Romano, Aaron Zilinski, Anaik Jeanjaquet, Thalia Kamp, Line Kurth, Melissa Weinig, Ermanno Zerrillo, Bérénice Corbellari, Felicia Eggenberger, Sebastian Fischer, Inès Rouane, Ayumi Unger, Alina Wieser, Cheng-Yu Hsu, Mustafa Khan, Aylina Nägeli, Elias Sattar, David Schmid, Rifa Chowdhury, Timothy Clerc, Aleksandar Kinkela, Denis Nguyen, Gabriel on Schinckel, Matteo Zivadinovic, Andrea Stampa Blanch, Loïc Flammia, Pia Grillmeier, Lena Nyhuis, Emilia Svanberg, Anna Thalmann, Sarah Gischig, Andrin Giuliani, Lana Schnee, Sarina Schneider, Marco Severini und Giulia Ziliani

Aufgabenstellung

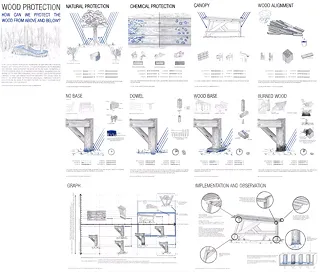

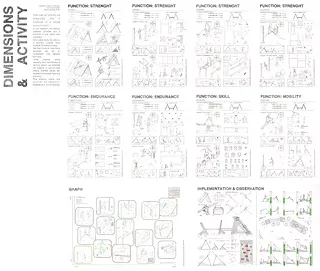

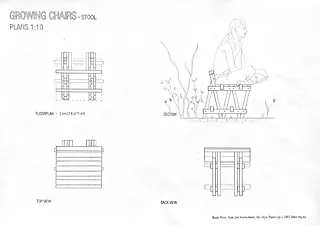

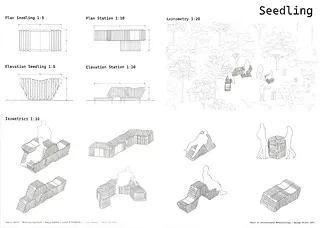

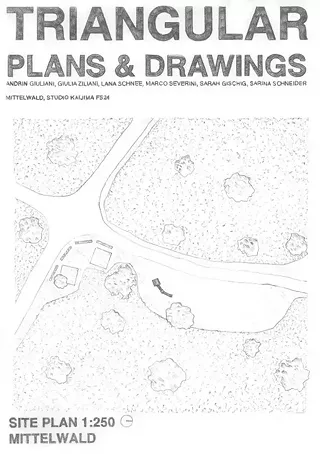

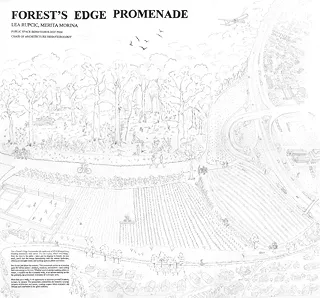

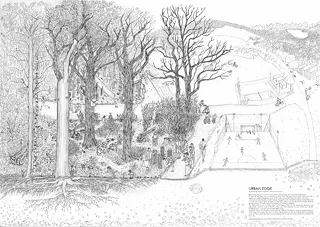

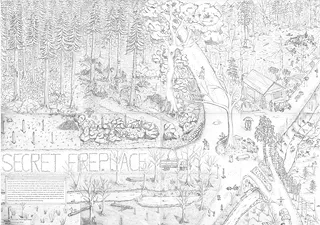

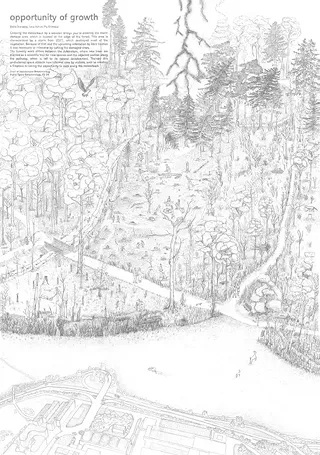

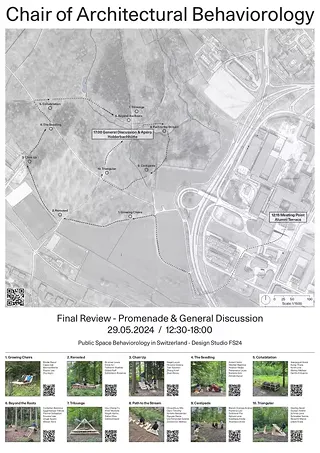

Die Kernaufgabe für die Studierenden bestand darin, in zehn Gruppen von jeweils fünf bis sechs Personen die Bedeutung des Waldes als sozialpädagogisches Programm des Waldlabors zu verstehen. Diese Bedeutung soll dann im Entwurf im öffentlichen Ort vermittelt und aufgewertet werden. Beim Design der Möbel sollten die Studierenden den Wandel des Waldes durch Industrie, städtische Verdichtung sowie klimatische Veränderungen berücksichtigen. Die Aufgabe war in drei Teilaufgaben gegliedert: Erstens, die Analyse des Ortes anhand von «Public Drawings» und Ideen zur Verbesserung des Ortes zu sammeln, sowie das Einreichen einer Designidee von jedem Studierenden für ein Möbelstück, das an dem analysierten Ort stehen soll. Zunächst suchten die Student*innen in Gruppen von sechs einen vorgeschlagenen Entwurf aus und entwickeln mit Modellen und 1:1-Mock-ups einen Vorschlag zur Umsetzung. Um die nötigten Entwurfsfragen zum Bau des Möbels zu klären, wählte jeder Studierende individuell ein Thema aus und erstellt dazu einen kurzen Forschungsbericht. Zum Schluss wurden die 1:1-Interventionen vor Ort aufgebaut, um zu beobachten, wie das Möbel genutzt wird und zu prüfen, ob die aufgestellten Thesen zutreffen. Die Studierenden erstellten detaillierte Pläne, Kostentabellen, Videos und weitere Planungsgrundlagen, die nötig waren, um die Möbel zu bauen.

Vorgehen

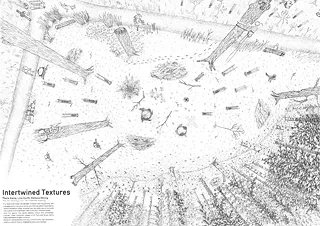

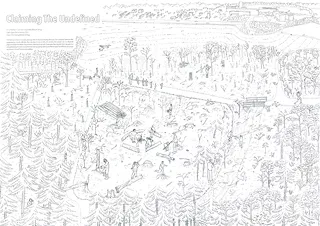

Um die Frage nach gutem öffentlichen Raum zu beantworten, wendeten die Studierenden Ansätze der «Architectural Behaviorology» an.

Zunächst lernten sie anhand der Methode des «Public Drawing» einen öffentlichen Raum zu beobachten, zu analysieren und darzustellen. Durch das genaue Beobachten und Zeichnen von Örtlichkeiten im und um den Wald verstanden die Student*innen naturtypologische und menschliche Akteur*innen, welche auf einen Ort einwirken, sowie die Regeln des Zusammenspiels zwischen den Akteur*innen untereinander. Welche Akteur*innen und Interaktionen braucht es, damit ein bestimmter Ort genutzt werden kann und einen guten öffentlichen Raum darstellt? Zur Ideenfindung für den Bau des Möbels wurde ein kleiner Wettbewerb initiiert. Der Lehrstuhl unterstützte die Studierenden dabei, Werkzeuge wie Modelle und 1:1 Mock-ups zu verwenden, um verschiedene Entwürfe zu testen und zu kommunizieren. Sie erprobten individuell anhand eines Rechercheberichts, wie die Forschung zu einem architektonischen Thema gestaltet werden kann. Die 1:1-Konstruktion war ein wichtiger Teil des Semesters, in dem die Studierenden ein kleines Bauwerk planten, detaillierte Pläne zeichneten, Material organisierten und die Kosten im Auge behielten. Beim Bau des Bauwerks lernten sie den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen und Sicherheitsausrüstungen. Die Testphase gab den Studierenden die Möglichkeit, die zuvor durchgeführte Forschung zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen.

Ergebnisse/Fazit

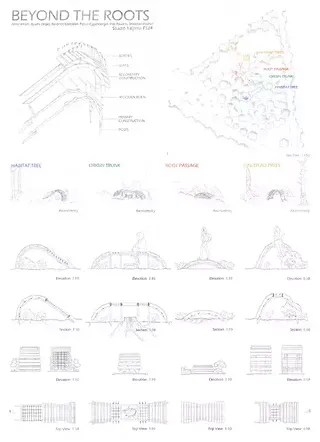

Die Schlusskritik fand Ende Mai im Wald in Form eines Austauschspaziergangs mit Studierenden, Mitglieder*innen des Waldlabors, Expert*innen und Einwohner*innen des Quartiers statt. Durch die individuelle Erforschung der Beziehungen zwischen Nutzer*innen und öffentlichem Raum ist es den 55 Student*innen gelungen, Gruppenprojekte vorzuschlagen, die diese Beziehungen nutzen, stärken oder verändern, um die Qualität des öffentlichen Raums im Wald zu verbessern. In der letzten Phase ab Mitte Mai platzierten sie die entworfenen Strukturen an den ausgewählten Orten und beobachten, ob das Design die gewünschte Wirkung auf sein Umfeld hat. Dieser zyklische Prozess – zwischen Beobachtung, Forschung, Entwurf, Konstruktion und erneuter Beobachtung – diente den Studierenden als Grundlage für die kritische Bewertung ihrer Entwurfsarbeit. Er vertiefte ihre individuellen Interessen und Entwurfsphilosophien und förderte das kontinuierliche Lernen aller Beteiligten. Das Ergebnis der Projekte ist eine Vielfalt von Vorschlägen, die sich mit so unterschiedlichen Themen wie der Minimierung der Auswirkungen auf Boden und Vegetation oder dem Erleben der Waldumgebung (bestimmte Pflanzen und Baumarten) auseinandersetzen.

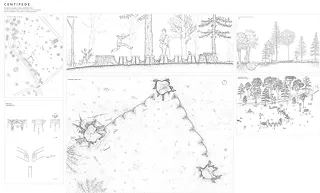

Das Projekt «Cohabitation» besteht aus einem Ensemble von fünf Sitzstrukturen mit unterschiedlichen Füllungen und ist sowohl für Menschen als auch für Insekten, Vögel und Fledermäuse konzipiert. Die Entwürfe der Student*innen orientieren sich an vorhandenen Elementen aus der Natur. Beim Projektvorschlag «Rerooted» wird die Architektur von Bäumen auf die Struktur übertragen, das heisst, die Rahmen werden von Wurzeln gebildet, die Versteifungen stellen die Jahresringe der Bäume dar und die Dachkonstruktion ahmt die Baumkronen nach. Weitere wichtige Aspekte waren das Bewusstsein, die Auswirkungen der Möbel auf den Boden und die Flora zu minimieren und vor Ort gefundene Materialien zu integrieren. Im Projekt «Centipede» verwendeten die Student*innen naturgeformte, ergonomische Äste, die sie im Wald fanden, als Griffe für kleine Hocker. Die Funktion der Möbelstücke ist vielfältig, und es wird angestrebt, verschiedene Aktivitäten zu integrieren, um aktiven Waldspaziergängern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen und gleichzeitig einen Raum zum Verweilen und Zusammenkommen zu schaffen. Materialorganisation, Kostenkontrolle und der Umgang mit verschiedenen Werkzeugen und Sicherheitsausrüstungen sind weitere Aspekte, mit denen sich die Studierenden auseinandersetzen. Nach Absprache mit dem Waldlabor können die Projekte bis zum Ende des Sommers stehen bleiben und genutzt werden. Die studentischen Installationen im Wald haben das Interesse der Einwohner*innen sowie der lokalen Quartierzeitung geweckt und positive Rückmeldungen erhalten.

Das Projekt wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand und Jørg Himmelreich redigiert.