Reallabor Pro bono – Gestaltung für das Gemeinwohl

9490 Vaduz,

Liechtenstein

Veröffentlicht am 04. Juli 2024

Universität Liechtenstein School of Architecture

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Das semesterübergreifende Lehrformat von Prof. Lindsay Blair Howe angeleiteten Fachgruppe «Urbanism, Architecture and Society» an der Universität Liechtenstein umfasst eine Auswahl von fünf Reallaboren, die im Zeitraum von 2022 bis 2023 von den Studierenden individuell oder in Gruppen von bis zu fünf Personen unter der Betreuung von den Mentor*innen Cornelia Faisst und Daniel Haselsberger bearbeitet wurden.

Zusammensetzung Team

Das Projekt wurde von Prof. Lindsay Blair Howe geleitet. Unterstützt von den Assistent*innen Cornelia Faisst und Daniel Haselsberger.

Studierende waren: Christian Haller, Rafaela Bertoni, Kristin Birkholz, Elena Gruber, Pia Alge, Mirco Blöchinger, Sandeep Gill, Sabrina Münzer, Ellena Neff, Annika Schlichte, Greta Speckmann, Leon Reinprecht, Verena Linzing, Aleyna Motur, Grigori Weiss und Sarah Zecic

Aufgabenstellung

Da es zentraler Bestandteil dieses Lehrformats ist, den Studierenden Eigenverantwortung zu übertragen, ist die Aufgabenstellung für jedes Projekt eine neue. Dennoch müssen sie gewissen Rahmenbedingungen entsprechen. Eine Voraussetzung ist, dass die Projekte in Kooperation mit Partner*innen aus der Praxis initiiert, geplant und durchgeführt werden. Eine weitere Bedingung besteht darin, dass ein Pro bono Projekt seinem Namen entsprechend dem Gemeinwohl dienen. Private oder wirtschaftliche Interessen dürfen nicht als Beweggrund für die Umsetzung eines Pro bono Projektes gelten. Darüber hinaus fordert das Lehrformat eine Auseinandersetzung der Studierenden mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der United Nations. Sie haben die Möglichkeit, einzeln oder in einer Gruppe von bis zu fünf Student*innen an einem Pro bono Projekt zu arbeiten. Das Lehrformat hat einen Umfang von sechs ECTS, was einem Arbeitsaufwand von 180 Stunden pro Student*in entspricht. Das Unterrichtsformat ist nicht an ein bestimmtes Semester gebunden, was den Studierenden die nötige Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Pro bono Projekte gewährleistet. Bezüglich des Standorts sind den Projektbeiträgen keine Grenzen gesetzt. Die Mehrheit der Arbeiten wird im Raum Liechtensteins und der umliegenden Länder umgesetzt. Aufgrund der internationalen Studierendenschaft erstrecken sich die Projekte aber auch auf andere Länder innerhalb und ausserhalb Europas.

Vorgehen

Pro bono Projekte werden von den Studierenden eigenständig in Kooperation mit Partner*innen aus der Praxis initiiert, geplant und umgesetzt. Dabei werden sie von zwei Mentor*innen begleitet. Diese informieren die Student*innen in einer Einführungsveranstaltung über die Rahmenbedingungen des Lehrformats. Danach bieten sie den Studierenden regelmässig stattfindende Beratungsgespräche an, um sie in ihrem Prozess individuell zu begleiten. Zusätzlich finden pro Semester zwei «Change Maker Talks» statt, bei denen eingeladene Architekt*innen oder Projektpartner*innen von ihrem gesellschaftlichen Engagement berichten. Bevor es an die konkrete Umsetzung eines Projektes geht, müssen die Studierenden bei den Mentor*innen einen Projektantrag einreichen. Darin beschreiben sie den Projektbedarf, den Zeitplan, die Ressourcen, die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und eine schriftliche Bestätigung der Kooperation mit der Praxispartner*in. Der Antrag wird von den Mentor*innen geprüft, genehmigt, zur Überarbeitung zurückgegeben oder in seltenen Fällen abgelehnt. Nach der Ausführung des Projekts reichen die Studierenden einen Abschlussbericht ein, indem sie den gesamten Prozess dokumentieren, den Projektantrag mit der Durchführung vergleichen und das Projekt sowie den Ablauf kritisch reflektieren. Darüber hinaus präsentieren die Student*innen die abgeschlossenen Projektbeiträge den Mentor*innen und einem eingeladenen Gast.

Übergeordnete Fragestellung

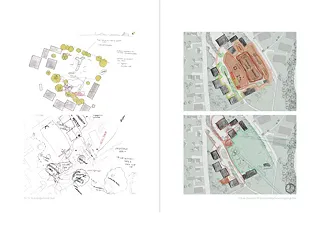

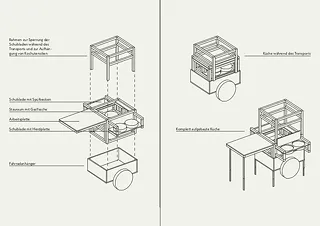

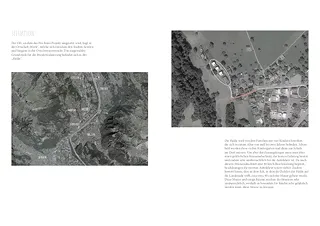

Wie können wir Architekturstudierende darin fördern, Verantwortung zu übernehmen und Eigeninitiativen zu entwickeln? Wie können wir sie bereits während ihres Studiums ein Netzwerk für künftige Kooperationen aufbauen lassen? Wie können wir sie für eine inklusive Planung mit unterschiedlichen Akteur*innen und Nutzergruppen sensibilisieren? Das sind die Leitfragen, die uns bei der Umsetzung der Pro bono Reallabore begleitet haben. Die Studierenden sollen lernen, sich mit Partner*innen aus der Gesellschaft wie Gemeinden, Vereinen, Nichtregierungsorganisationen oder Schulen zusammenzuschliessen, um gemeinsam einen Beitrag zu leisten, unsere gebaute Umwelt nachhaltig zu nutzen und zu gestalten. Je nach Bedarf der Projektpartner*innen werden unterschiedliche Themen bearbeitet. Bei den hier vorgestellten Reallaboren und Pro bono Projekten geht es beispielsweise um Baukulturvermittlung an einem Gymnasium im Engadin, die Erstellung einer mobilen Küche für Anlässe gemeinnütziger Vereine in Liechtenstein, die partizipative Planung der Aussenräume des Kinderdorfs in Bregenz, die Gestaltung eines sicheren Schulweges für Kinder einer Nachbarschaft in Weite oder den Bau eines Spielplatzes für eine Schule in Kenia. Allen Projekten gemeinsam ist die Zusammenarbeit der Studierenden mit Partner*innen aus der Praxis. Statt der Entwicklung grosser Visionen geht es bei Pro bono um die Umsetzung kleiner, aber präziser Interventionen und Aktivitäten zum Wohl der Gesellschaft.

Ergebnisse/Fazit

Die Vielfalt der Pro bono Projekte reicht je nach Projektpartner*in und Bedarf von kleineren und grösseren baulichen Interventionen wie der Errichtung einer Feuerstelle oder Sauna, über Workshops an Schulen zum nachhaltigen Gebrauch des gebauten Raums bis hin zur temporären Reaktivierung räumlicher Brachen durch Events und partizipative Planungswerkstätten. Bei den hier vorgestellten Projekten handelt es sich um einen einwöchigen Workshop zur Baukultur im Engadins mit Schüler*innen des Hochalpinen Instituts in Ftan, um die Gestaltung der Aussenräume des Vorarlberger Kinderdorfs in Bregenz, um die Realisierung einer mobilen Küche für Veranstaltungen gemeinnütziger Vereine in der Region Liechtensteins, um die Errichtung eines sicheren Schulweges für die Kinder einer Nachbarschaft in der Gemeinde Weite und um die Umsetzung eines Spielplatzes für die Schule der Fumatoka Stiftung in Majaoni, Kenia. Für die Projektpartner*innen sind die Pro bono Projekte ein Gewinn, der sich in Form von Wissen, Aktivitäten, Netzwerken oder gebauten Interventionen äussert.

Die Kooperationen führen zu einem verstärkten Austausch zwischen Universität und Gesellschaft. Dabei wird Wissen weniger vermittelt als von den Studierenden und Projektpartner*innen co-kreiert. Ebenso wichtig wie die Wirkung der Projekte auf die Nutzergruppen ist der Lernprozess, den sie dabei durchlaufen. Eine Analyse der Rückmeldungen der Studierenden hat gezeigt, dass sie sich durch die Absolvierung eines Pro bono Projektes Kompetenzen aneignen, die sich mit herkömmlichen Lehrformaten oft nur begrenzt erzielen lassen. Sie lernen Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, Kompromisse zu entwickeln und respektvoll mit allen Beteiligten umzugehen. Auch wenn es den Studierenden zu Beginn eines Projektes oft schwerfällt, die Komfortzone des Universitätscampus zu verlassen und mit möglichen Projektpartner*innen in Kontakt zu treten, erfahren die meisten im Laufe des Prozesses, insbesondere bei der Umsetzung, eine Selbstwirksamkeit, die ihnen Mut macht und Selbstsicherheit gibt, die Herausforderungen unserer Zeit aktiv anzugehen. Das Lehrformat bestärkt sie darin, Change Maker*innen zu werden und sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Zudem bauen die Studierenden wertvolle Netzwerke für ihren weiteren beruflichen Werdegang auf. Sie eignen sich ein Transformationswissen an, dass sie Ideen und Initiativen nicht nur entwickeln, sondern auch umsetzen lässt. Nicht selten verwandelt sich ein Pro bono Projekt von einer Pflicht zu einer Herzensangelegenheit, bei der ECTS und geforderte Arbeitsstunden in den Hintergrund rücken.

Das Projekt wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand redigiert und publiziert.