Transformation Spitalareal Biel

2501 Biel,

Schweiz

Veröffentlicht am 04. Juli 2024

Berner Fachhochschule Stadtlabor Biel/Bienne

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

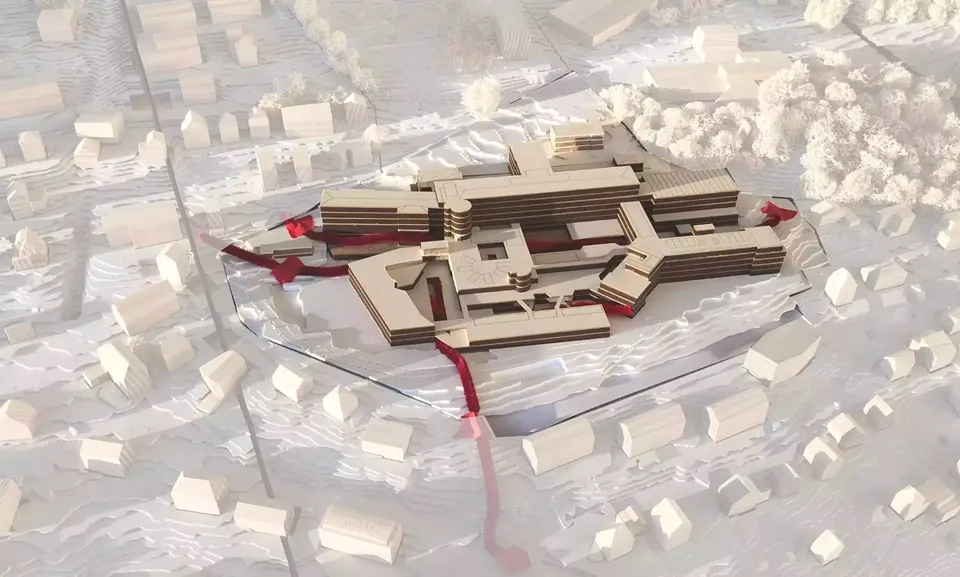

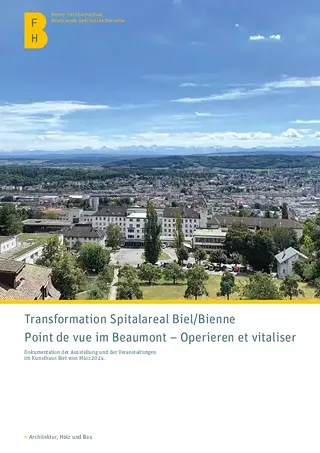

Mit dem geplanten Umzug des Spitalzentrums Biel nach Brügg stellt sich die Frage, wie das Areal im Beaumont-Quartier künftig genutzt werden soll. Forschende und Studierende der Berner Fachhochschule BFH im Master Architektur Herbstsemester 2022 und Bachelor Architektur Herbstsemester 2023 präsentieren im Rahmen des Projektateliers unter der Leitung von Prof. William Fuhrer erste Ideen für die zukünftige Nutzung des Spitalareals Biel.

Zusammensetzung Team

Das folgende Team war an der Berner Fachhochschule unter der Leitung von Prof. William Fuhrer an dem Projekt beteiligt: Ullrich Baierlipp, Daniel Baur, Hans Binder, Daniel Boermann, Robert Braissant, Hanspeter Bürgi, Axel Chevroulet, Dr. Joachim Huber, Dr. Tim Kammasch, Marc Knellwolf, Beat Loeliger, Anna MacIver-Ek, Dr. Marion Sauter, Dr. Dieter Schnell, Dr. Ulrike Schröer, Dr. Boris Szelpal, Ilkay Tanrisever, Stanislas Zimmermann, Michael Dietrich, Nils Franzini, Gaëtan Iannone, Katrin Jungo, Silvio Koch, Stasia Kremer und Andrea Scognamiglio

Aufgabenstellung

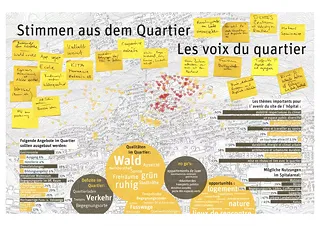

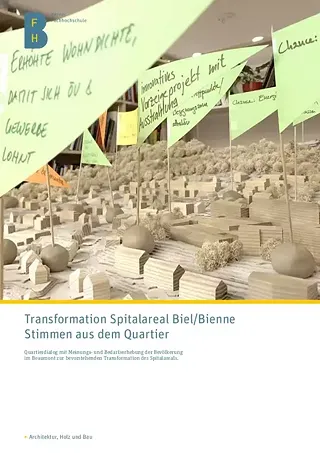

Als Vorbereitung für die offizielle Planung haben Studierende und Forschende der Berner Fachhochschule in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, den Behörden und den Fachverbänden erste Grundlagen und Szenarien für die zukünftige Entwicklung des neuen Stadtbausteins erarbeitet. In öffentlichen Workshops und Diskussionen im Stadtlabor wurden das lokale Wissen, die Bedürfnisse und Anliegen der Bevölkerung gesammelt, geordnet und verhandelt. Darauf aufbauend entwickelten die Studierenden Entwicklungs- und Umnutzungsszenarien für die einzelnen Gebäude des Konglomerats. Mit einer Ausstellung im Kunsthaus Biel wurden die Ergebnisse präsentiert, der Meinungsbildungsprozess mit der Stadtbevölkerung eingeleitet und die Erkenntnisse den Planungsbehörden für die weiteren Planungsschritte und Diskussionen zur Verfügung gestellt. Die Studie versteht sich im Kontext der Auseinandersetzung über Möglichkeiten und Chancen einer Hochschule, sich verantwortungsbewusst in aktuelle und gesellschaftsrelevante Diskurse der Stadtentwicklung einzubringen. Während die Studiengänge und die Forschung im Sinne eines Reallabors didaktisch und wissenschaftlich von Kooperationen in konkreten Planungsaufgaben und Herausforderungen profitieren, so können die unterschiedlichen Gefässe der Hochschule einzeln oder gebündelt wie hier der Praxis wertvolle Erkenntnisse und Grundlagen bereitstellen, die in klassischen Planungsverfahren nicht denkbar wären.

Vorgehen

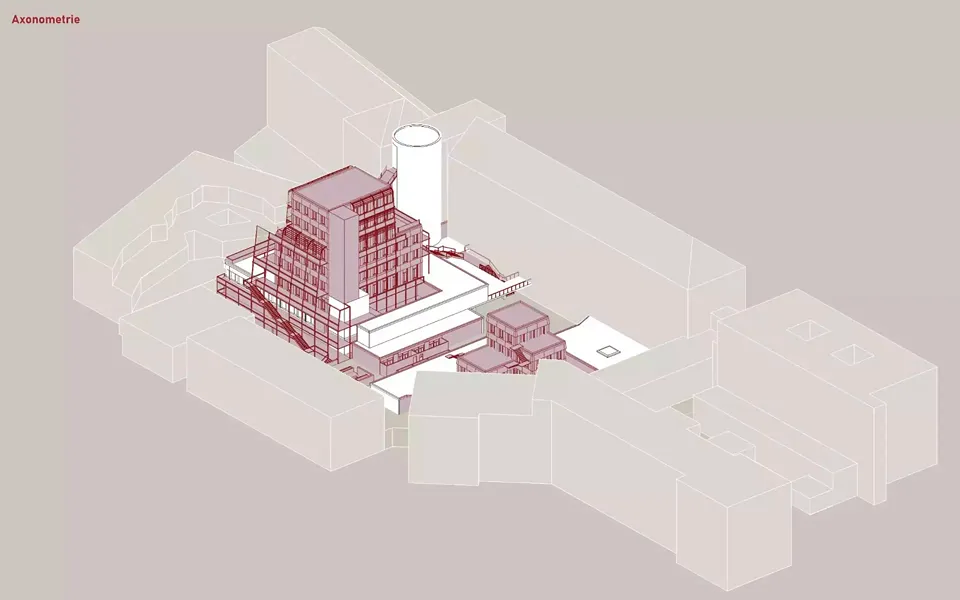

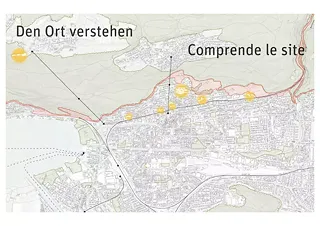

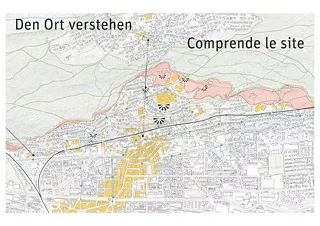

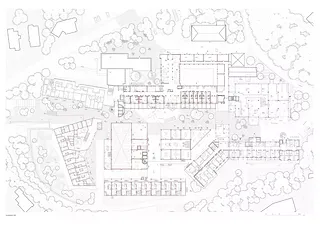

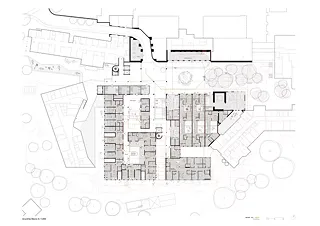

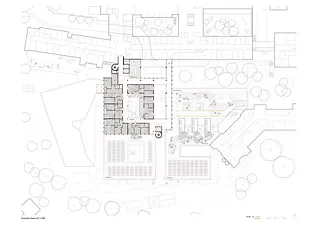

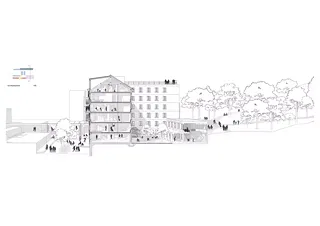

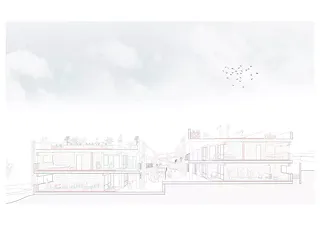

Die Studie «Transformation Spitalareal Biel» untersucht die Chancen, die sich aus aktuellen Tendenzen in Städtebau, Baukultur und Architektur für die Entwicklung des Spitalareals ergeben. Sie nimmt das Bestehende als Ausgangspunkt, um Potenziale zu erkennen. Inspiration für Umdeutung und bauliche Transformation stammt aus der Geschichte, den Bestandsbauten sowie den Verbindungen zur Stadt und der Quartierbevölkerung. Sie soll Grundlagen, Möglichkeiten und Ideen präsentieren und eine Meinungsbildung initiieren, die auf dem umfassenden Potenzial des Areals beruht, noch vor politischen oder planerischen Einschränkungen. Entwurfsklassen, Seminare, Forschung und Veranstaltungen tragen jeweils zur Bearbeitung bei. Die Forschung erarbeitete Grundlagen, den Austausch mit der Stadt- und Quartierbevölkerung, Fachverbänden und die partizipativen Elemente und bereitete diese für die Entwurfsklassen auf. Eine übergeordnete Aufgabenstellung wurde übergeben, die den externen Bedingungen gerecht wird, den Entwurfsklassen und Seminaren jedoch inhaltliche und didaktische Freiheit lässt. In fünf Entwurfsklassen über alle Studienjahre hinweg wurden unterschiedliche Herangehensweisen und Themen bearbeitet, die zu verschiedenen Transformationsszenarien und Entwürfen für zukünftige Nutzungen des Areals und einzelner Bauten führten.

Übergeordnete Fragestellung

Die Entwicklung von Szenarien und Entwürfen für zukünftige Nutzungen des Areals und der Bauten und entsprechende Transformaitonsstrategien war Aufgabe der Studierenden. Entstanden sind städtebauliche und architektonische Projekte, die aufzeigen, wie eine junge Generation solche Räume neu interpretieren und sich aneignen würde. Die entstandenen Arbeiten deuten auf übergeordnete Qualitäten und Chancen hin, die sich aus der einzigartigen Situation ergeben. Die Geschichte der Nutzung und Besiedlung des Südhanges sowie jene des mit der Stadt eng verbundenen Spitals eröffnen viele Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung. Die landschaftlichen und topografischen Gegebenheiten des Ortes besitzen das Potenzial, der gesamten Stadtbevölkerung zugänglich gemacht zu werden und bieten eine Antwort auf klimatische und gesellschaftliche Herausforderungen: Der Stadtrand wird als Übergangsraum zwischen Siedlung und Landschaft neu definiert. Spezifische Typologien werden analysiert und formuliert, welche die Identität des Territoriums als öffentlichen und gemeinschaftlichen Raum stärken und mit den Stadtstrukturen verbinden. Viele der bestehenden Bauten und einzigartigen Konstellationen schaffen eine nicht reproduzierbare Identität. Die Vielfalt an Gebäudetypen ermöglicht ein breites Spektrum an Nutzungsarten, Wohnformen, Angeboten und Lebensräumen. Das Spitalareal (heute zentral über einen Eingang erschlossen) öffnet und vernetzt sich durch die Transformation in ein durchlässiges Ensemble und wird Teil des Quartiers. Die Möglichkeiten für eine sinnvolle Entwicklung sind nahezu grenzenlos, wie die Studierendenarbeiten aufzuzeigen vermögen. Es braucht Zeit und ein kluges Vorgehen, um zu erkunden, was sich aus dem Ort entwickeln lässt und wie er genutzt und funktionstüchtig gemacht werden kann. Ein evolutiver Prozess kann das leisten. Er ermöglicht es, während der Planung zu lernen, das Gelernte laufend umzusetzen und sich verändernden Anforderungen anzupassen. Die Ergebnisse dieser umfassenden Auseinandersetzung wurden dokumentiert und in einer öffentlichen Ausstellung in Biel und Bern präsentiert. Begleitende Veranstaltungen mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen boten Fachleuten, Planungsverantwortlichen und Interessierten eine vertiefte Einsicht. Ziel war es, die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in der Stadtbevölkerung eine Diskussion auszulösen, die sich an den Potenzialen des Areals und der Bestandsbauten orientiert und der politischen Meinungsbildung eine fachliche Grundlage bietet. Die Arbeiten zur Transformation des Spitalareals fördern letztlich das Verständnis und die Akzeptanz für die anstehenden Veränderungen, bilden die Grundlage für die weiteren Planungsschritte und werden über die Medien breit kommuniziert.

Ergebnisse/Fazit

Die Studie verfolgt eine dialogbasierte Herangehensweise und vereint Studierendenprojekte, Forschung, Partizipation und Veranstaltungen, um eine breit abgestützte Grundlage zu schaffen, die sich an Möglichkeiten und Potenzialen orientiert. Ein erster Schritt bestand darin, die Bestandsbauten des Spitalzentrums, die Quartierstrukturen sowie die landschaftlichen, ökologischen und städtebaulichen Gegebenheiten und soziokulturellen Aspekte zu analysieren und zu dokumentieren. Ziel war es, eine solide Wissensgrundlage für fundierte Diskussionen und nachhaltige Entscheidungen zu schaffen. Ein weiterer Schritt war durch Workshops, Umfragen und Diskussionsrunden das lokale Wissen, Bedürfnisse und Haltungen der Beteiligten zu kennen und zu diskutieren. Die partizipativen Veranstaltungen mit Fach- und Interessensverbänden der Stadt- und Quartierbevölkerung sollten sicherstellen, dass diese Perspektiven bekannt sind und gehört werden. Aus diesen Grundlagen wurden zentrale Fragestellungen und Handlungsschwerpunkte abgeleitet. Diese dienten als Basis für die Erarbeitung zukunftsorientierter Entwicklungs- und Umnutzungsszenarien in den Entwurfsklassen. Die Entwurfsklassen wurden durch den Einbezug von Expert*innen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Formaten sowie durch gemeinsame Veranstaltungen (Architekturlunch) unterstützt, die auf spezifische Themen solcher Transformationsprojekte eingingen.

Das Projekt wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand redigiert und publiziert.