Veris Scelerisque

8055 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 18. August 2016

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

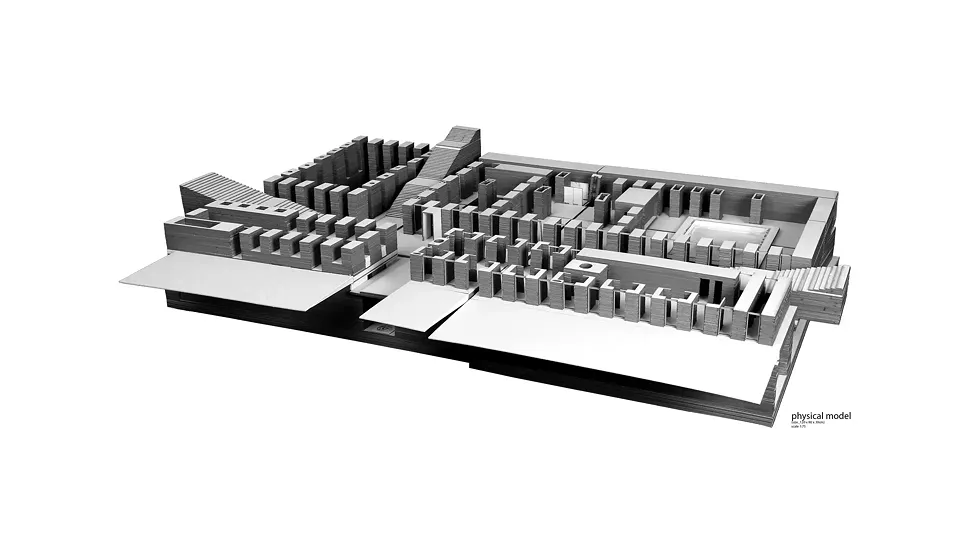

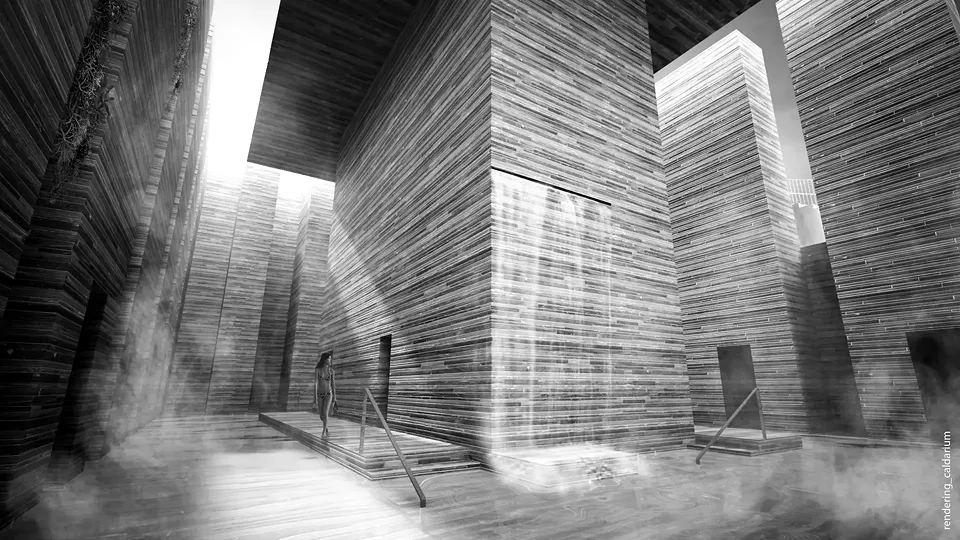

Kulturhaus. Unterirdisch. Waschen. Eine zeitgemässe Interpretation der römischen Thermen. Zurückhaltend. Rasterkuben welche ins Erdreich führen und dem Badenden eine Welt auftun. Innerhalb dieser Kuben löst sich die Geometrie von der äusseren, starren, orthogonalen Welt und verfällt dem Zufall.

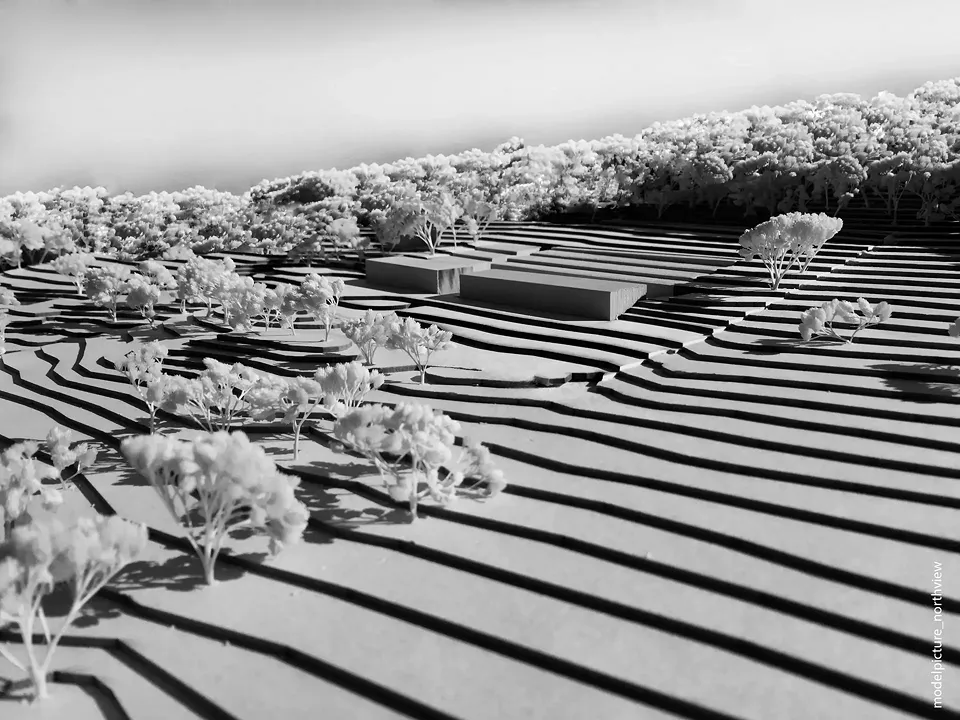

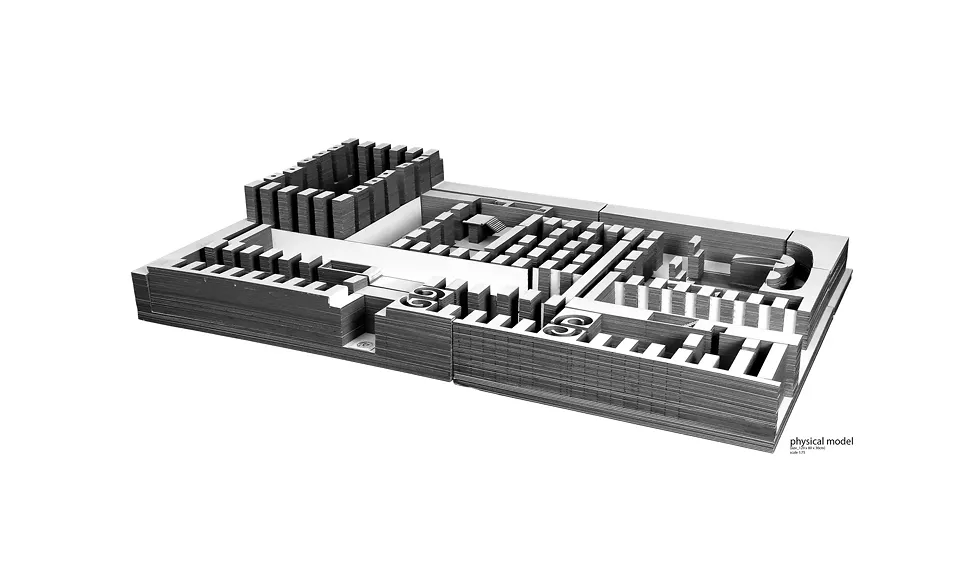

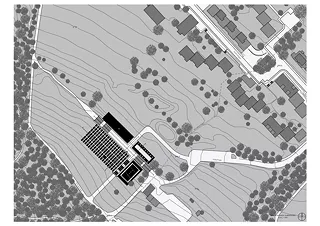

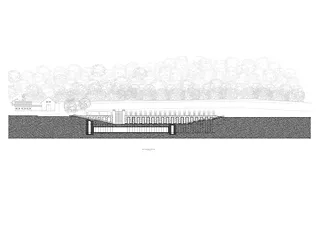

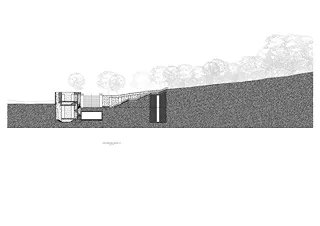

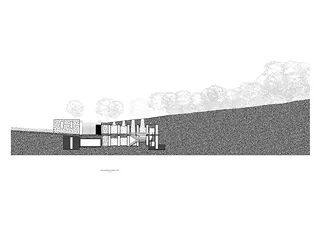

Entlang dem bestehenden Weg, welcher sich quer durch die gesamte Parzelle erstreckt, faltet sich ein Treppenkreuz in den Untergrund. Das Kreuz aus drei großzügig angelegten Freitreppen und einer Rampe führt zur unterirdisch angelegten Therme. Man geht hinab.

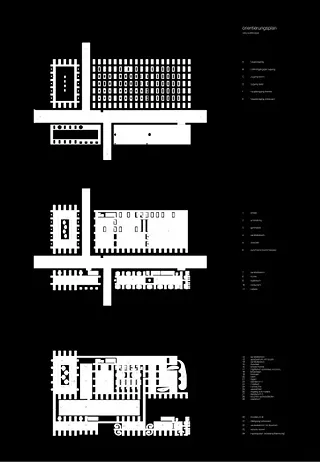

Der Entwurf ist aus dem römischen Kontext aufgegriffen und in einer zeitgemäßen Interpretation umgesetzt. Das Kreuz symbolisiert ein römisches Straßensystem bestehend aus den beiden Strassenachsen Decumanus und Corda. Dieses liegt in der Ausrichtung Südost-Südwest. Die dadurch erreichte Süd-Nord Orientierung der gesamten Thermenanlage ermöglicht insbesondere die korrekte Ausrichtung des Caldariums und des Frigidariums.

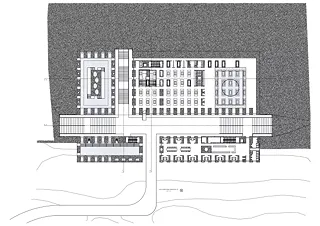

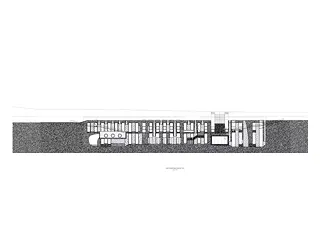

Das Caldarium orientiert sich an der Südseite und nutzt im historischen Sinne die Wärmeleistung der Sonne. Ein überdeckter Raum der sich durch viele Nischen auszeichnet und mit Warm-und Heißwasser bespielt wird. Die Nischen, sogenannte Schwitzbäder oder auch Laconien, sind meist noch stärker beheizt als die sonstige Anlage. Das Gegenpendant verkörpert das Frigidarium, meist der grösste Teil einer Therme, und erstreckt sich über den gesamten Grundriss. Dieser Beckenbereich eröffnet den Badegang und wurde meist offen gestaltet (auch geschlossene Ausführungen sind zu finden). Das Frigidarium verfügt ebenfalls über Nischenräume, in denen man sich mit kaltem Wasser übergiessen lassen kann und sich so auf die Badezeremonie vorbereitet. Der römische Thermenbesuch endet mit dem Sprung ins Kaltwasserbecken, dem sogenannten Natatio. Dieses macht sich die Vorteile der sonnenabgewandten Fassadenseite zu Nutze.

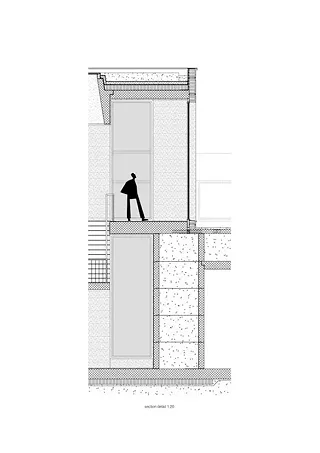

Im heutigen Verständnis einer Therme aber finden sich Verhaltensweisen, denen grössere Beachtung geschenkt werden sollte: So sind die eigentlichen Höhenpunkte heutiger Thermen - die Aussenbäder. Das zeremonielle Waschen weicht hier dem Vergnügen, sich bei kalten Temperaturen in warmem Wasser zu baden. Gleichwohl beschäftigt mich die Sinnlichkeit des Badens, die Umgebung in der es stattfindet; hohe Räume, welche Dunkelheit und Massivität thematisieren. Die in den Decken ausgesparten Lichtschächte beleuchten und leiten den Weg durch das Apodyterium, den Umkleidekabinen. Hier verstaut man sein persönliches Hab und Gut in einem in der Wand eingelassenen Loculi. Innerhalb der Therme akzentuieren die Lichtschächte Bereiche mit verschiedenen Lichtstimmungen. Das Licht wird durch Schächte kanalisiert, welche über unterschiedliche Öffnungsgrade und Tiefen verfügen. Raum zu Raum. Der Besucher wird vom Tageslicht durch die verschiedenen Themenräume der Therme geleitet. Innerhalb dieser löst sich die Geometrie von der äusseren, starren, orthogonalen Welt und verfällt dem Zufall.

Lichtbad. Klangbad. Blütenbad. Ruhebad.

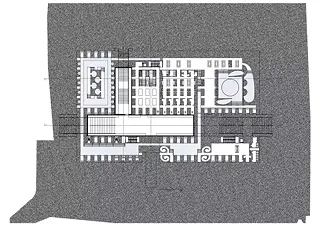

Schwimmend durchquert man eines der drei schluchtartigen Tepidarien, hin zu den Aussenbädern. Die Einfachheit und Monotonie der Materialien überwiegt, bringt Ruhe und Ausgeglichenheit. Im ersten Untergeschoss befinden sich ein Kürwettkampf-Bad für das Synchronschwimmen sowie ein grösserer Freibereich für Kursunterrichte. Somit gehört die Vereinigung von sportlicher Aktivität mit dem Baden zur Grundidee und führt den Gedanken aus der römischen Zeit weiter (Gymnasien nahe der Thermen in Rom). Das Kürwettkampfbad dient zudem noch einem weiteren Zweck: Über dem Becken befinden sich zwanzig Lichtschächte in geringem Abstand zueinander, das dort stärker zusammengeführte Licht belichtet durch das grosse Becken hindurch bis ins zweite Untergeschoss. Die erreichte Belichtung ruft eine besonders ausgewogene, introvertierte Stimmung im Inneren des darunterliegenden Occuluses hervor.

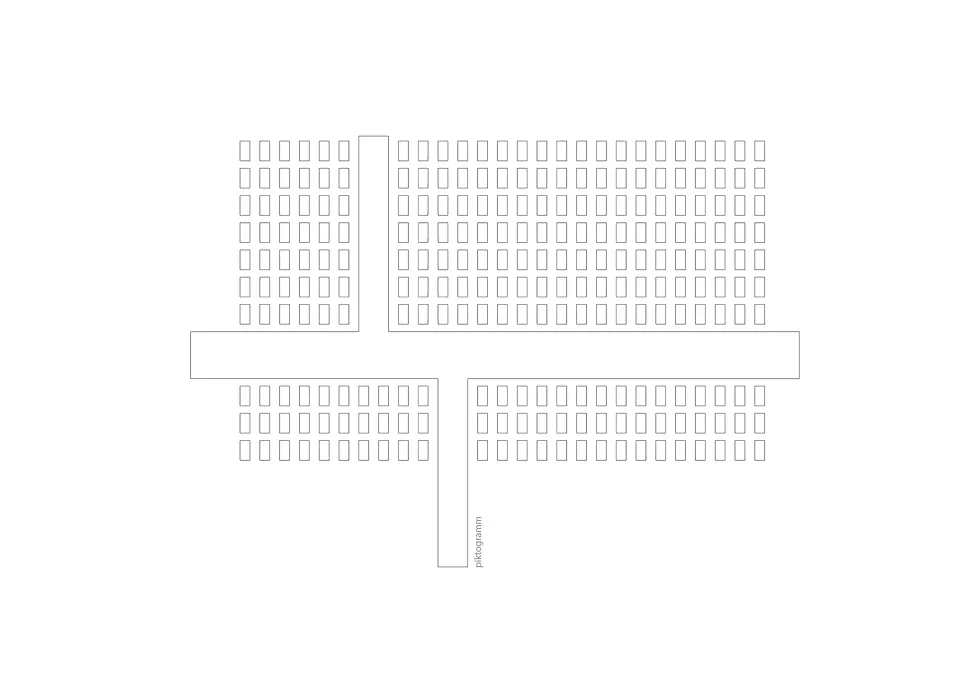

Die Thermenanlage beruht auf einem Kubenraster, wobei das Konzept eine Verflechtung von Tragstruktur und den Funktionalen Einbauten verfolgt. So sind alle Nutzungen, vom Empfang bis hin zum Restaurant, in diesen Erdkuben untergebracht. In der Mitte des zweiten Untergeschosses befinden sich grosse, technische Installationsräume für die Wasseraufbereitung, sowie Technikräume. In der direkten Übersetzung entsprechen sie im alten Rom den Hypokausten.

Licht. Umziehen. Loculis. Duschen. Themenräume. Baden. Speisen.

Alles, bis auf zwei Aufbauten im vorderen Teilbereich der Therme liegt unter der Erdoberfläche. Im Linken wird so die Möglichkeit, über den Dächern Zürichs zu baden gewahrt, wobei man im Rechten kulinarisch verwöhnt wird. Die Nischen im Restaurant-Trakt versprechen Anonymität. Getrennt davon, im vorderen Bereich befindet sich die grosse, offene Kochinsel. Durch eine direkte Anbindung an den Badekreislauf ein Geschoss tiefer, wird die Verpflegung der Badenden und somit ein längerer Badeaufenthalt ermöglicht.

Der Entwurf hält sich städtebaulich im Hintergrund. Durch die sich am Waldrand befindliche Parzelle wurde ein Bau am Hang mit Bezug zur örtlichen Natur gesucht und gewahrt. Aufgrund dessen beschränken sich beide Aufbauten auf ein Geschoss über dem Erdniveau. Das angrenzende Bauernhaus und der Weg, welcher die Parzelle durchkreuzt, bleiben bestehen. Die Oberlichter sind rein horizontale Vollverglasungen, welche man aus der Ferne kaum wahrnehmen wird.

Thermische, schalltechnische und statische Aufgaben verlangen aufgrund der unterirdischen Lage neue Lösungsansätze: Das primäre Augenmerk liegt bei der Nutzung des ausgehobenen Negativvolumens als Konstruktionsmaterial sowie deren Speicherkapazität.

Eine mögliche Bauweise wäre die Deckelbauweise. Leider ist dessen Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen, da der Entwurf in gewissen Bereichen zu kleinteilig ist. Präzise vorgefertigte und mit Aushubmaterial befüllte Betonelemente, sichern Aspekte der Nachhaltigkeit direkt vor Ort und beschleunigen den Bauablauf. Die direkte Leitungsführung im Erdreich stellt einen weiteren Vorteil dar. Aufgrund des Druckes in 10m Tiefe, sind die Aussenwände in einer Mindeststärke von 40cm Beton auszuführen, damit auch erhöhte Anforderungen der Dichtigkeit gegenüber Hangdruckwasser eingehalten sind. Weitere Dichtigkeitsmassnahmen sind unumgänglich. Die Therme wird Innen komplett mit Steinmosaiken verkleidet. Einbauten bestehen aus dem Verbundwerkstoff «Wood Polymer Composites» (WPC), welcher aus Holzfaser- oder Holzfasermehlanteil von 50–80% sowie aus Kunststoffen besteht. Diese sind splitterfrei, einfach bearbeitbar, Seewasserfest und können somit bedenkenlos im Nassbereich verwendet werden. Geländer werden farblich den Mosaiksteinen angepasst.

Die Aufgabe des vierten Semesters beinhaltete ein Kulturhaus, welch Thema unlängst an Bedeutung verloren hat. Baden und «sich waschen» als Kult und sozialem Austausch soll (wortwörtlich) wieder Tiefe bekommen und mehr als nur ein Zeitvertreib darstellen. Aus eigener Überzeugung heraus wollte ich eine Welt thematisieren, welche auf ein Neues entdeckt werden möchte.

Verwinkelte Situationen. Schmale Durchgänge. Dunkel. Offene Zentralität. Nischen.