Vers une Architecture. Reflexionen

Cent ans après sa parution, quelle est l'actualité de «Vers une Architecture» de Le Corbusier? L'exposition «Réflexions», organisée par Damian Fopp et Simon Marius Zehnder jusqu'au 23 novembre 2025 au Pavillon Le Corbusier à Zurich, fournit des réponses à ces questions. Huit contributions internationales analysent les idées de Le Corbusier, réagissent à celles-ci et élaborent leurs propres scénarios d'avenir.

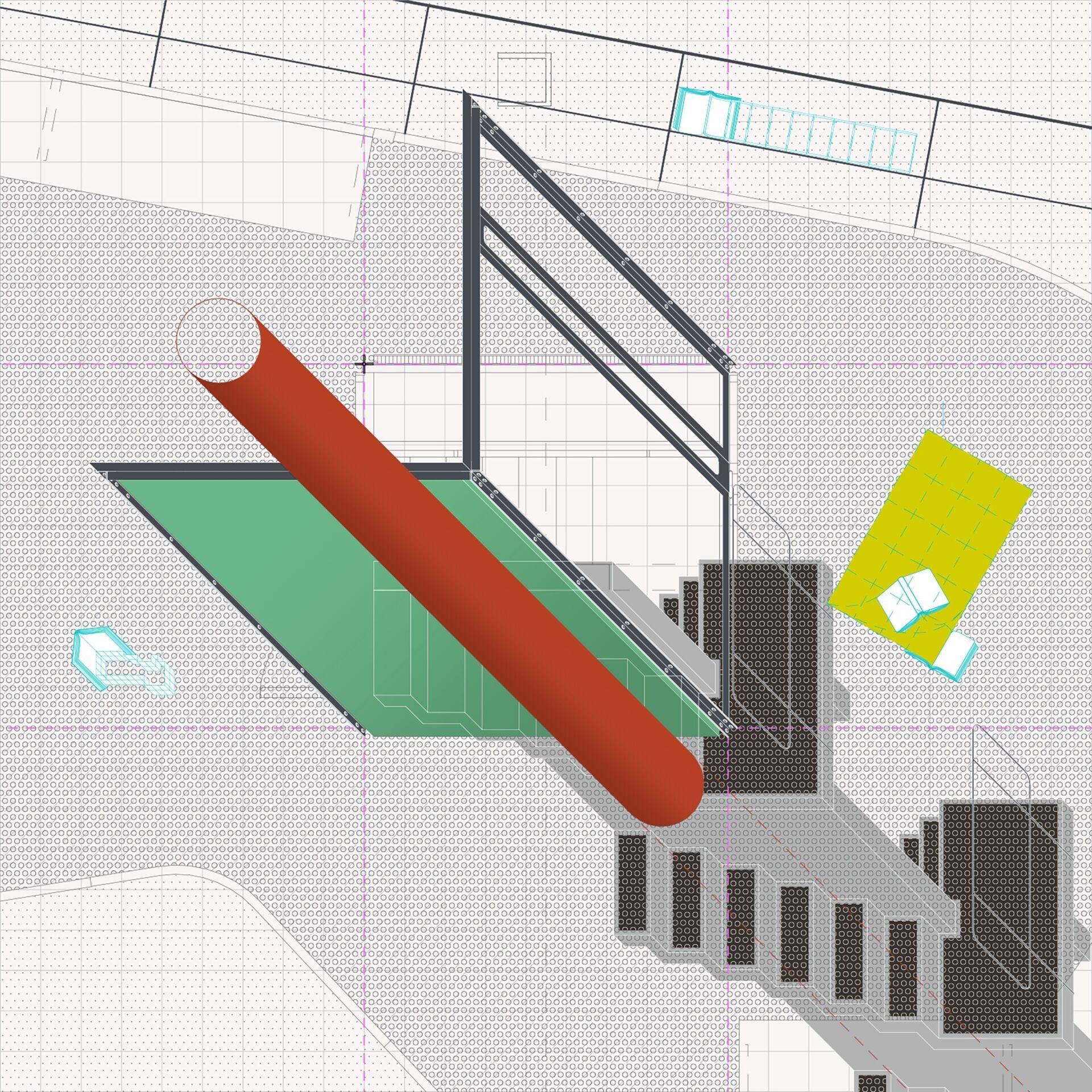

«Work Work Work», Balzac aborde la relation entre le travail, l'espace et la technologie. L'œuvre montre des espaces stériles et idéalisés, générés par l'IA, qui brouillent les frontières entre fonctionnalité et esthétique. | Photo: Jean Jacques Balzac

Le manifeste de Le Corbusier à l’épreuve du temps

Le Pavillon Le Corbusier, au bord du lac de Zurich, ouvre ses portes avec un thème qui ramène le discours architectural à ses origines. En 1925, Le Corbusier publiait son manifeste, marquant le début du modernisme. Un siècle plus tard, des architectes, chercheur·euse·s et artistes du monde entier remettent en question ses thèses – et explorent ce qu’il reste de sa pensée radicale.

Lors de notre visite, la rédaction de Swiss Arc a été frappée par la manière ouverte dont l’exposition traite l’immense héritage de Le Corbusier. Dessins, maquettes, visualisations et interventions offrent un accès direct à seinem Werk. L’exposition évite toute distance muséale et confronte les visiteur·euse·s à des questions urgentes: comment l’architecture gère-t-elle les ressources? Comment réagit-elle à la transformation numérique? Quelle est sa responsabilité sociale? Le pavillon devient ainsi un véritable laboratoire de la critique architecturale contemporaine.

Huit positions – huit réponses à Le Corbusier

IA plutôt que dessin à la main

Jean Jacques Balzac produit des images numériques hautement détaillées à l’aide de l’intelligence artificielle. Ses visions poussent à l’extrême les idéaux de pureté du modernisme, tout en en révélant le vide émotionnel. Cet architecte parisien utilise des programmes comme Midjourney pour générer des images architecturales qui semblent réalistes au premier regard. Mais à y regarder de plus près, des distorsions et incohérences délibérées apparaissent, suscitant un certain malaise. À travers ces représentations imparfaites, Balzac adopte une posture critique vis-à-vis de la modernité et interroge les possibilités et les limites de l’architecture à l’ère numérique. Il en résulte des scénarios oscillant entre perfection futuriste et abstraction déshumanisée.

Les ruines de la modernité

Le bureau d’architecture Limbo Accra, fondé par Dominique Petit-Frère et Emil Grip, se consacre à l’étude de bâtiments abandonnés en Afrique de l’Ouest – témoins silencieux de promesses de modernisation non tenues. Le studio explore de nouveaux usages pour ces structures et développe des stratégies visant à les réintégrer avec sensibilité dans le quotidien urbain. Ce faisant, il aborde également les zones d’ombre coloniales du modernisme.

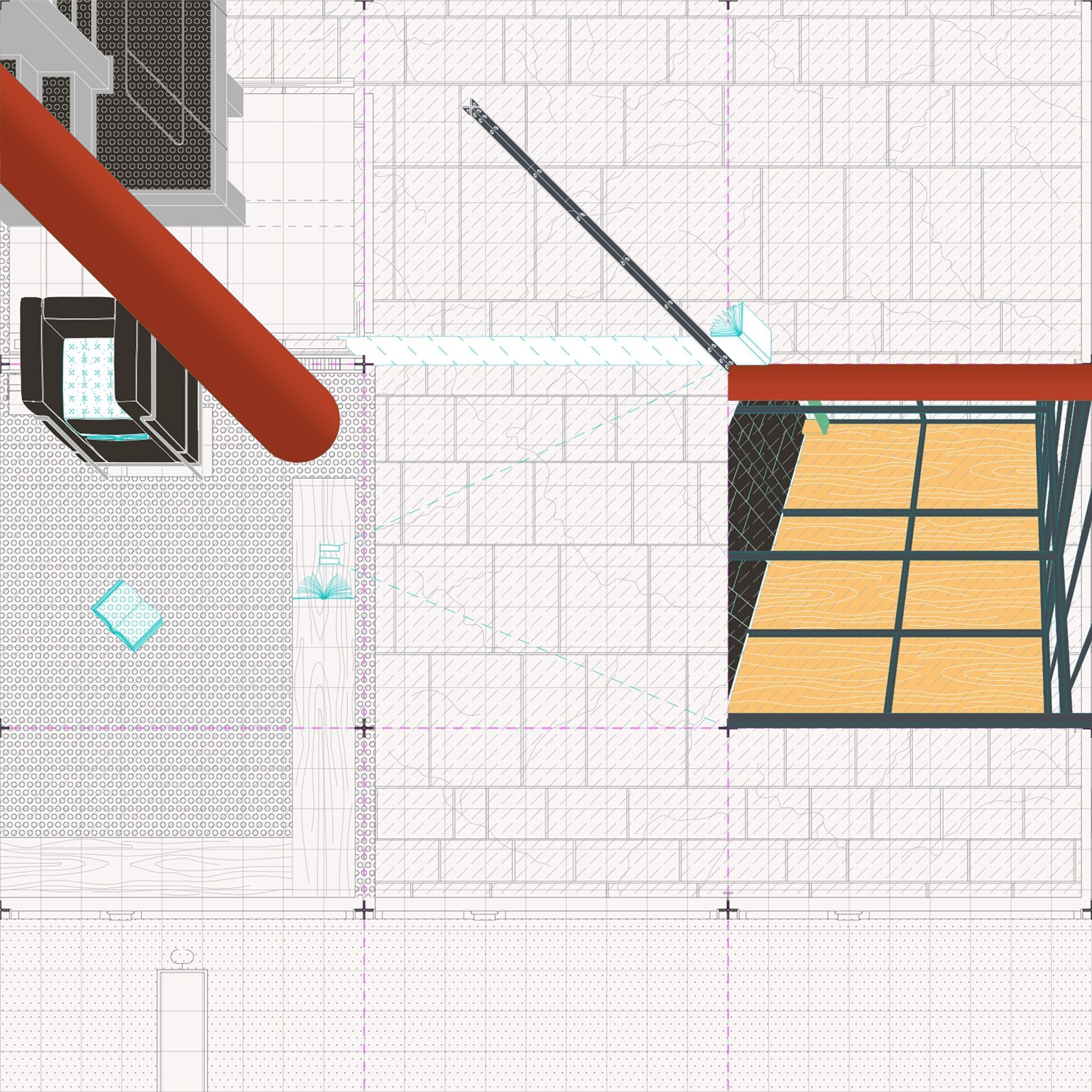

Des contributions comme celle du Drawing Architecture Studio montrent comment la célèbre image de la maison comme machine à habiter de Le Corbusier peut être traduite dans les réalités urbaines contemporaines | Photo: Nina Farhumand

Machine à habiter reloaded

Le Drawing Architecture Studio réinterprète la célèbre métaphore de Le Corbusier de la maison comme machine à habiter. L’architecte concevait autrefois cette formule comme un système d’habitat rationnellement organisé, capable de répondre efficacement à tous les besoins, tel un mécanisme bien huilé. Aujourd’hui, dans la densité urbaine de Pékin, les espaces techniques se transforment en lieux hybrides de vie et de travail, s’adaptant de manière flexible aux réalités précaires de leurs occupant·e·s. Cette intervention montre comment l’idée de Le Corbusier trouve une actualité inattendue dans l’urbanisme informel du XXIe siècle.

Le pavillon répond

Le studio «detritus.», fondé par Claire Logoz et Bastian Marzoli, présente sous le titre No bee-bee-beeps une intervention qui place le pavillon lui-même au centre de l’attention. Les visiteur·euse·s parcourent le bâtiment à travers une visite interactive et autonome, ponctuée d’interventions visuelles et sonores. Cette expérience rend perceptible la manière dont les thèses théoriques de Le Corbusier se sont matérialisées dans l’espace construit. Pour nous, c’est l’un des moments les plus forts de l’exposition: l’architecture devient elle-même un objet de réflexion.

Villes et réseaux de données

Le projet de recherche Datapolis de l’Université technique de Delft, dirigé par Negar Sanaan Bensi et Paul Cournet, explore l’influence des infrastructures de données sur l’architecture et la société. Centres de données, réseaux de fibre optique et installations de serveurs forment de nouvelles strates, souvent invisibles, au sein du paysage urbain. Les photographies de Paul Swagerman rendent visibles ces structures techniques cachées et révèlent comment les infrastructures numériques façonnent de plus en plus l’espace urbain, superposant de nouvelles couches aux images traditionnelles de la ville.

Analyse structurelle par le code

Le travail de Romina Grillo et Liviu Vasiu, en collaboration avec la designer Christine Gertsch, adopte une approche étonnamment proche du texte. Point de départ: le texte intégral de Vers une architecture, qu’ils analysent de manière systématique à l’aide d’outils numériques et de leur propre code informatique. Leurs analyses assistées par ordinateur révèlent des répétitions, des champs lexicaux et des motifs sémantiques qui échappent aux lectures classiques. Cette approche algorithmique ne dénature pas le texte, mais ouvre de nouveaux niveaux d’interprétation et met en lumière des structures rhétoriques cachées. Les données obtenues sont traduites en visualisations précises qui mettent en forme graphiquement les axes thématiques. Il en résulte une nouvelle manière de se confronter à cette œuvre emblématique.

Traductions comme miroirs du temps

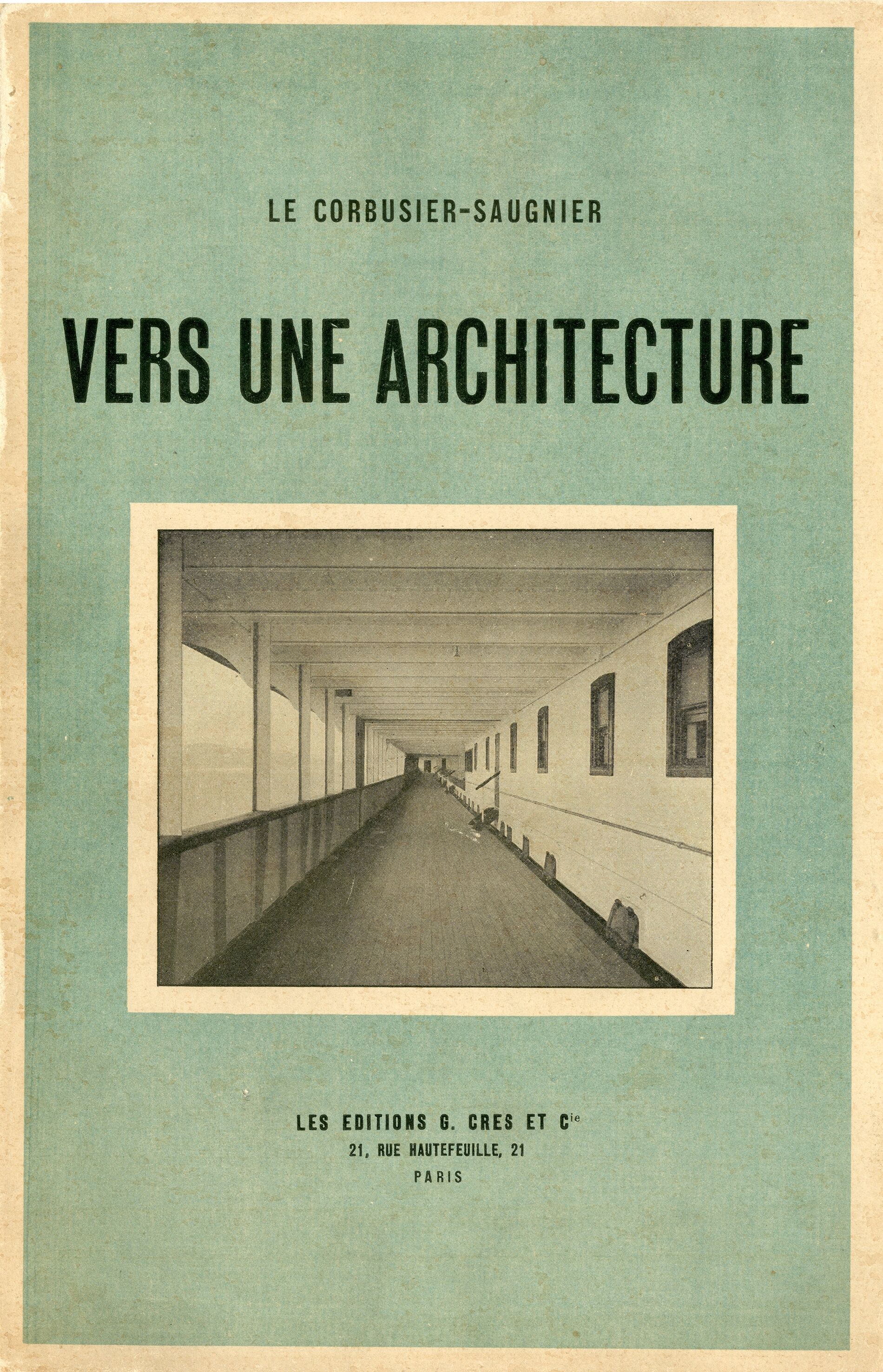

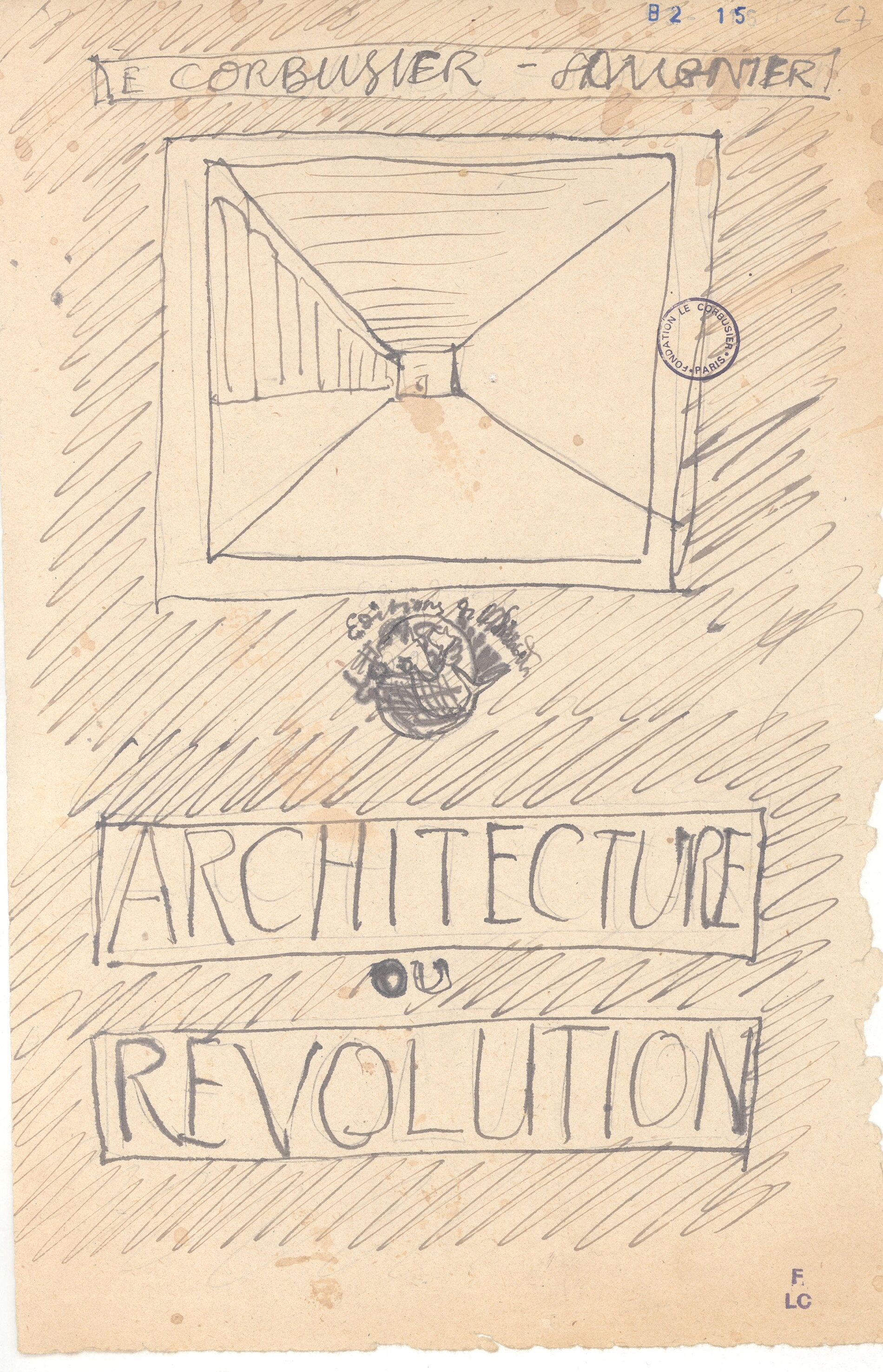

Beatriz Colomina et Mark Wigley étudient la diversité des éditions du livre et montrent comment l’œuvre de Le Corbusier s’est diffusée et transformée à travers les traductions et les choix de couvertures à travers le monde. Leur recherche met en lumière le fait que chaque édition reflète non seulement le texte, mais aussi une lecture culturelle et politique propre à son contexte. Ainsi, on découvre comment les idées de Le Corbusier ont été réinterprétées à maintes reprises au fil des décennies.

L’enseignement de l’architecture en mutation – Vers une Architecture in Teaching

La contribution de l’ETH Zurich, portée par Véronique Boone, Frederike Lausch, Ciro Miguel, Daniela Ortiz dos Santos et Marta Sequeira, se distingue particulièrement. L’équipe de recherche analyse l’influence durable du manifeste de Le Corbusier sur l’enseignement de l’architecture et la manière dont la transmission de ses idées a évolué au fil des décennies. Si ses principes fonctionnels restent ancrés dans la formation, ils sont aujourd’hui de plus en plus remis en question et enrichis de nouvelles perspectives. Ainsi, Vers une architecture apparaît moins comme un manuel figé que comme un espace discursif ouvert, sans cesse relu et réinterprété. Un film accompagne l’étude de l’ETH Zurich et montre comment Vers une architecture continue d’alimenter les débats dans l’enseignement actuel. On y entend notamment Marc Angélil, Leonie Bremser, Irina Davidovici, Damian Fopp, Almut Grunewald, Arthur Rüegg, Simon Marius Zehnder, Tom Emerson, Anna Puigjaner et An Fonteyne. Ils et elles y réfléchissent à la pertinence continue des thèses de Le Corbusier et à leur influence sur les formats pédagogiques contemporains.

Le Pavillon Le Corbusier ne se présente pas seulement comme un lieu d’exposition, mais comme un acteur à part entière de la manifestation. Son espace réagit aux contributions et transforme la dernière œuvre construite de Le Corbusier en une véritable surface de réflexion. L’exposition le montre clairement: Vers une architecture reste un document vivant – ouvert à la critique, à l’interprétation et à l’évolution.

Pavillon Le Corbusier

Vers une Architecture. Réflexions

Exposition: Jusqu’au 23 novembre 2025

Lieu: Höschgasse 8, Zurich

Heures d’ouverture: du mardi au dimanche de 12h à 18h, jeudi jusqu’à 20h