Vers une Architecture. Reflexionen

Wie aktuell ist Le Corbusiers «Vers une Architecture» hundert Jahre nach Erscheinen? Antworten darauf liefert die Ausstellung «Reflexionen», kuratiert von Damian Fopp und Simon Marius Zehnder bis 23. November 2025 im Pavillon Le Corbusier in Zürich. Acht internationale Beiträge analysieren Le Corbusiers Ideen, reagieren auf sie und entwerfen eigene Zukunftsszenarien.

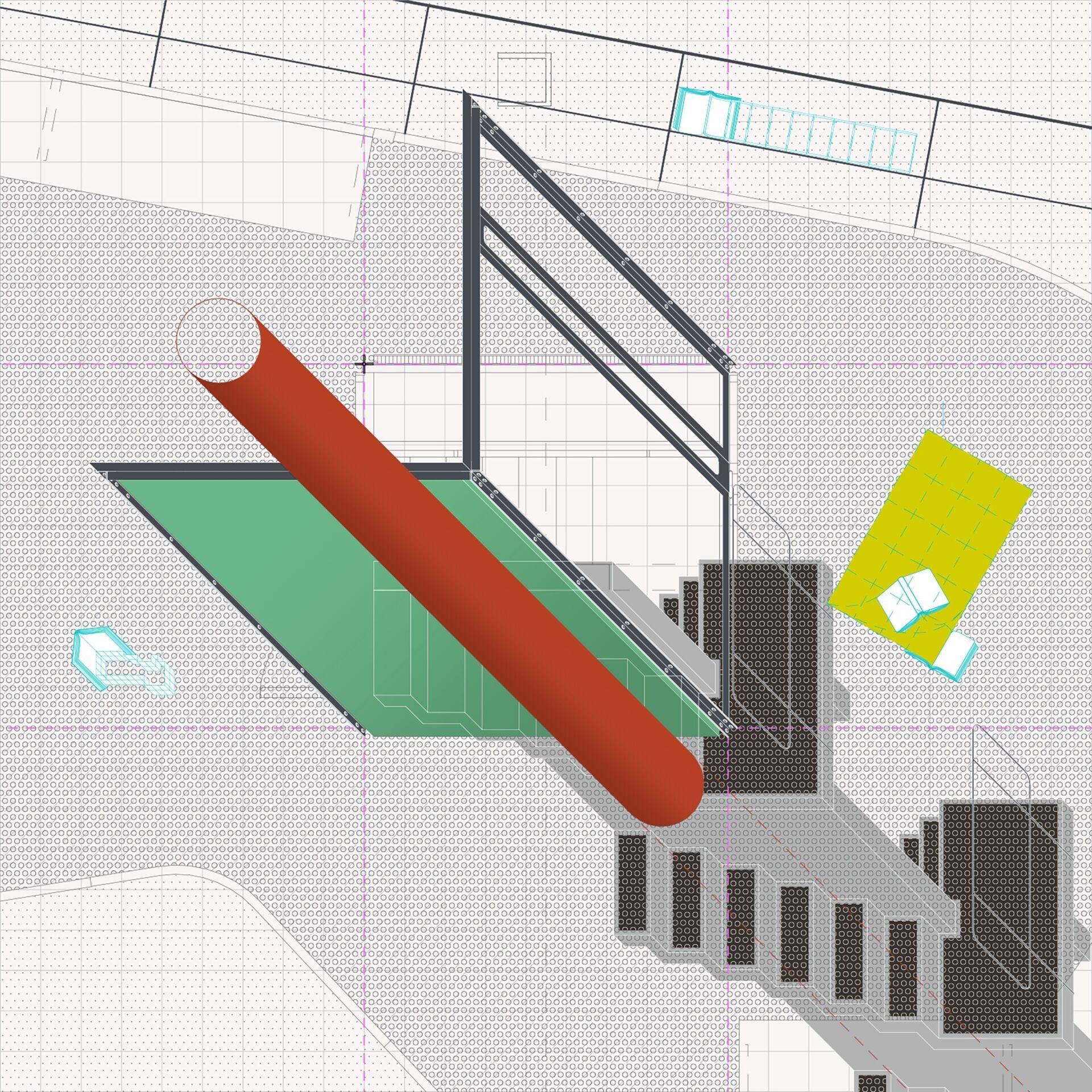

«Work Work Work» thematisiert Balzac die Beziehung zwischen Arbeit, Raum und Technologie. Das Werk zeigt sterile, idealisierte Räume, die durch KI generiert wurden und die Grenzen zwischen Funktionalität und Ästhetik verschwimmen lassen. | Foto: Jean Jacques Balzac

Le Corbusiers Manifest auf den Prüfstand

Der Pavillon Le Corbusier am Zürichsee öffnet seine Tore mit einem Thema, das den Architekturdiskurs erneut auf den Ursprung zurückführt. 1925 veröffentlichte Le Corbusier sein Manifest, das die Moderne einläutete. Heute, ein Jahrhundert später, hinterfragen Architekt*innen, Forschende und Künstler*innen aus aller Welt seine Thesen – und untersuchen, was von seinem radikalen Denken bleibt.

Beim Rundgang fiel uns von der Swiss Arc Redaktion auf, wie offen die Ausstellung mit dem grossen Erbe umgeht. Zeichnungen, Modelle, Visualisierungen und Interventionen schaffen direkten Zugang. Die Schau meidet museale Distanz und konfrontiert die Besuchenden mit drängenden Fragen: Wie geht Architektur mit Ressourcen um? Wie reagiert sie auf die digitale Transformation? Wie trägt sie soziale Verantwortung? Der Pavillon wird so zum Labor aktueller Architekturkritik.

Acht Positionen – acht Antworten auf Le Corbusier

KI statt Handzeichnung

Jean Jacques Balzac erzeugt hochdetaillierte digitale Bilder mit künstlicher Intelligenz. Seine Visionen führen die Reinheitsideale der Moderne ins Extrem und stellen zugleich deren emotionale Leere bloss. Der Pariser Architekt bedient sich dabei Programmen wie Midjourney, um Architekturbilder zu generieren, die auf den ersten Blick realistisch erscheinen. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich gezielte Verzerrungen und Unstimmigkeiten, die Irritationen auslösen. Mit diesen fehlerhaften Darstellungen setzt sich Balzac kritisch mit der Moderne auseinander und fragt nach den Möglichkeiten und Grenzen der Architektur im digitalen Zeitalter. So entstehen Szenarien, die zwischen futuristischer Perfektion und entmenschlichter Abstraktion oszillieren.

Die Ruinen der Moderne

Das Architekturbüro Limbo Accra mit Dominique Petit-Frère und Emil Grip widmet sich verlassenen Bauten Westafrikas, die als stille Zeugen gescheiterter Modernisierungsversprechen zurückgeblieben sind. Das Studio sucht neue Nutzungen für diese Objekte und entwickelt Strategien, um sie behutsam in den urbanen Alltag zurückzuführen. Damit verhandeln sie auch die kolonialen Schattenseiten des Modernismus.

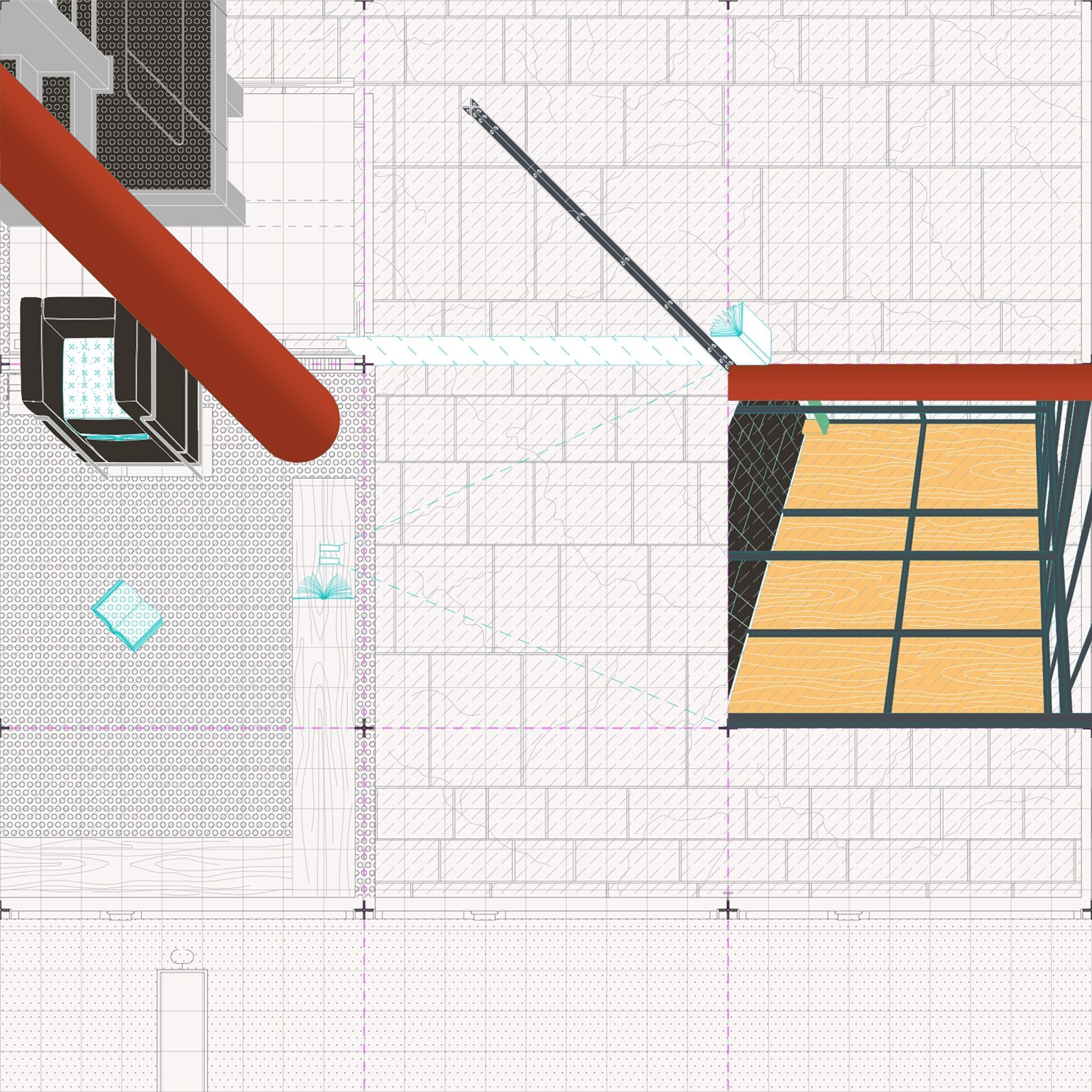

Beiträge wie jener des Drawing Architecture Studio zeigen, wie sich Le Corbusiers berühmtes Bild vom Haus als Wohnmaschine in heutige urbane Realitäten übersetzen lässt. | Foto: Nina Farhumand

Wohnmaschine reloaded

Das Drawing Architecture Studio interpretiert Le Corbusiers berühmte Metapher vom Haus als «Maschine zum Wohnen» neu. Der Architekt verstand darunter einst ein rational durchorganisiertes Wohnsystem, das wie eine gut funktionierende Maschine alle Bedürfnisse effizient erfüllt. Heute in der urbanen Dichte Pekings werden Maschinenräume zu hybriden Wohn- und Arbeitsorten, die sich flexibel an die prekären Lebensrealitäten ihrer Nutzer*innen anpassen. Die Intervention zeigt, wie Le Corbusiers Idee im informellen Städtebau des 21. Jahrhunderts eine unerwartete Aktualität gewinnt.

Der Pavillon spricht zurück

Das Studio «detritus.» mit Claire Logoz und Bastian Marzoli präsentiert unter dem Titel No bee-bee-beeps eine Intervention, die den Pavillon selbst ins Zentrum stellt. Besucher*innen erkunden das Gebäude entlang einer interaktiven, selbstgeführten Tour, die visuelle und akustische Interventionen integriert. Dabei wird erlebbar, wie sich Le Corbusiers theoretische Thesen im gebauten Raum materialisiert haben. Hier zeigte sich für uns einer der stärksten Momente der Ausstellung: Die Architektur selbst wird Teil der Reflexion.

Städte im Datennetz

Das Forschungsprojekt Datapolis an der Technischen Universität Delft unter der Leitung von Negar Sanaan Bensi und Paul Cournet untersucht den Einfluss von Dateninfrastrukturen auf Architektur und Gesellschaft. Rechenzentren, Glasfasernetze und Serveranlagen bilden dabei neue, häufig unsichtbare Schichten innerhalb der urbanen Landschaft. Die Fotografien von Paul Swagerman machen diese verborgenen technischen Strukturen sichtbar und zeigen, wie digitale Infrastrukturen zunehmend den städtischen Raum formen und klassische Stadtbilder überlagern.

Strukturanalyse mit Code

Überraschend nah am Text setzt die Arbeit von Romina Grillo und Liviu Vasiu in Zusammenarbeit mit der Designerin Christine Gertsch an. Ausgangspunkt ist der vollständige Text von Vers une architecture, den sie mit digitalen Analysetools und eigens entwickeltem Programmcode systematisch untersuchen. Die computergestützten Auswertungen decken Wiederholungen, Wortfelder und semantische Muster auf, die klassischen Lesarten verborgen bleiben. Der algorithmische Zugriff schafft eine neue analytische Ebene, die den Text nicht verfremdet, sondern zusätzliche Leserschichten eröffnet und verdeckte rhetorische Strukturen sichtbar macht. Die gewonnenen Daten werden in präzise Visualisierungen übersetzt, die thematische Schwerpunkte grafisch aufbereiten. So entsteht eine völlig neue Form der Auseinandersetzung mit dem berühmten Werk.

Übersetzungen als Zeitspiegel

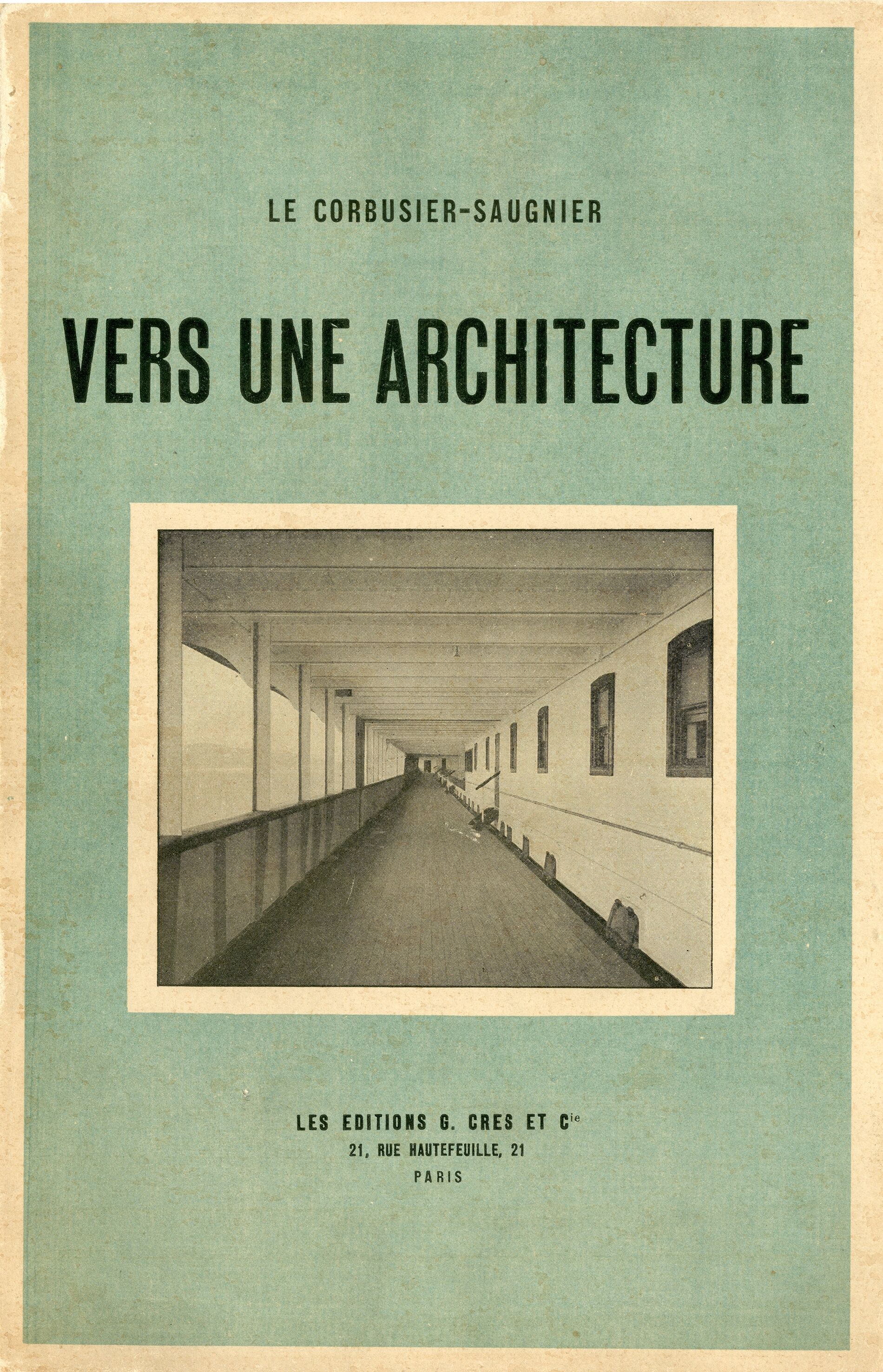

Beatriz Colomina und Mark Wigley untersuchen die Vielfalt der Buchausgaben und zeigen, wie sich Le Corbusiers Werk über Übersetzungen und Covergestaltungen weltweit verbreitet und verändert hat. Ihre Recherche deckt auf, wie jede Ausgabe nicht nur den Text, sondern auch die jeweilige kulturelle und politische Lesart des Werks spiegelt. So wird sichtbar, wie Le Corbusiers Ideen im Lauf der Jahrzehnte immer wieder neu interpretiert wurden.

Architekturlehre im Wandel – Vers une Architecture in Teaching

Besonders prägnant erscheint der Beitrag der ETH Zürich unter Véronique Boone, Frederike Lausch, Ciro Miguel, Daniela Ortiz dos Santos und Marta Sequeira. Das Forschungsteam analysiert, wie stark Le Corbusiers Manifest bis heute die Architekturausbildung prägt und wie sich die Vermittlung seiner Ideen im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat. Seine funktionalen Prinzipien sind nach wie vor in der Lehre verankert, werden heute jedoch zunehmend kritisch hinterfragt und um neue Perspektiven ergänzt. So zeigt sich Vers une architecture weniger als abgeschlossenes Lehrbuch, sondern als offener Diskursraum, der fortlaufend neu gelesen und interpretiert wird. Ein Filmbeitrag ergänzt die Untersuchung der ETH Zürich und zeigt, wie Vers une architecture bis heute in der Lehre diskutiert wird. Im Film kommen Marc Angélil, Leonie Bremser, Irina Davidovici, Damian Fopp, Almut Grunewald, Arthur Rüegg, Simon Marius Zehnder, Tom Emerson, Anna Puigjaner und An Fonteyne zu Wort. Sie reflektieren die anhaltende Relevanz von Le Corbusiers Thesen und deren Einfluss auf zeitgenössische Lehrformate.

Der Pavillon Le Corbusier zeigt sich dabei nicht nur als Ausstellungsort, sondern als aktiver Akteur der Schau. Sein Raum antwortet auf die Beiträge und macht Le Corbusiers letztes gebautes Werk selbst zur Reflexionsfläche. Die Ausstellung beweist: Vers une Architecture bleibt ein lebendiges Dokument – offen für Kritik, Deutung und Weiterentwicklung.

Pavillon Le Corbusier

Vers une Architecture. Reflexionen

Ausstellung: Bis 23. November 2025

Ort: Höschgasse 8, Zürich

Öffnungszeiten: Di bis So 12–18 Uhr, Do 12–20 Uhr