Extension du siège de l'OMS

1202 Genève,

Suisse

Publié le 16 février 2022

Berrel Kräutler Architekten AG

Participation au Swiss Arc Award 2022

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

À l’écart sans être dans l’ombre du bâtiment principal construit par Jean Tschumi pour l’OMS, la nouvelle extension signée Berrel Kräutler et inaugurée en 2021 joue d’affinités sélectives avec son illustre aîné. Les préoccupations actuelles de l’organisation du travail et de la durabilité enrichissent le dialogue patrimonial.

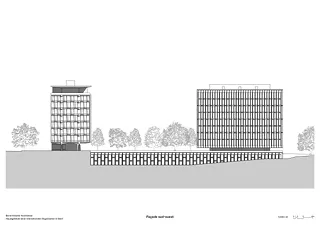

Le bâtiment du siège principal de l’OMS construit par Jean Tschumi dans les années 1960, marqué du sceau moderniste et cristallin (bâtiment A) du Style international, matérialisait les valeurs d’ouverture et de transparence revendiquées par l’organisation.

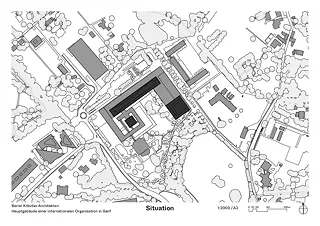

Contraint de faire face à la croissance rapide des besoins en espaces de travail, le site de l’OMS a ensuite connu une densification en manque d’unités urbaine et architecturale. Le conglomérat de bâtiments disparates mettait à mal l’intégrité moderniste du bâtiment A, n’était plus représentatif du message initial et isolait les groupes de travail. Au début du millénaire, la nécessité d’une clarification spatiale et d’un regroupement dans un seul et unique bâtiment s’est imposée, tant du point de vue de la transparence si chère à l’institution, que de celui de l’efficacité énergétique et de l’organisation du travail.

Kill your darlings

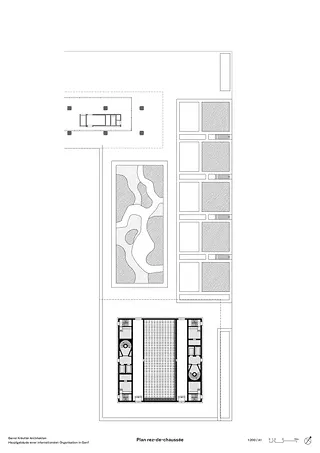

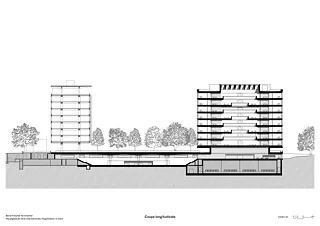

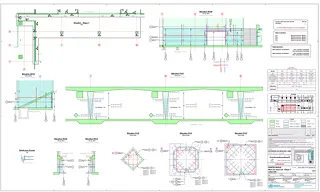

Berrel Kräutler revendiquent une architecture ancrée dans le contexte. Au cours du développement d’un projet, ils n’hésitent pas à remettre en question les solutions qui les satisfont, repoussant ainsi les limites de la subjectivité un peu plus loin. «Kill your darlings» est un réflexe méthodologique au sein de l’agence localisée dans le quartier de la Binz, à Zurich. Dans le cas de l’OMS, le bâtiment de Tschumi les fascinait, mais ils sont néanmoins parvenus à trouver la bonne mesure entre obédience et indépendance, affirmant le nouvel ensemble plutôt qu’un bâtiment en particulier. Situé en retrait du long parallélépipède cristallin du bâtiment A, le nouveau volume du bâtiment administratif flotte lui aussi au-dessus d’un socle qui le relie au bâtiment existant. Il est placé en fond de parcelle afin de redonner au bâtiment de Tschumi sa position d’origine: un solitaire entouré de nature. L’architectonique alvéolaire des façades – une structure de cadres en aluminium projetés sur deux étages dans un rythme alterné – est une réinterprétation moins spectaculaire de la grille mouvementée par les cadres asymétriques si caractéristiques des façades de Tschumi. Pas de toiture flottante signalant la présence d’une terrasse au dernier niveau, mais un couronnement opaque qui achève de revendiquer le caractère compact de nouveau bâtiment.

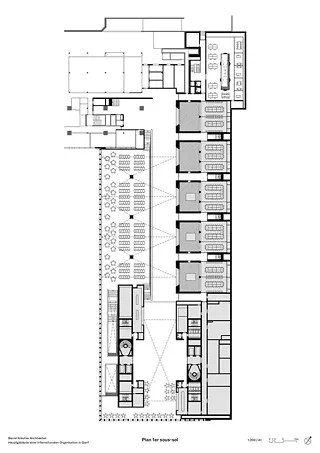

Paysage environnant

Le socle abrite l’ensemble des activités à

caractère public. Maurice Berrel l’assimile au mycélium, l’appareil végétatif invisible duquel poussent les champignons. C’est ici que se déroulent les choses qui comptent, au «cœur» du complexe agrandi. Le socle regroupe les salles dans lesquelles sont prises des résolutions qui déterminent l’issue de campagnes ou de crises sanitaires (nouvelle salle de l’assemblée, de réunions, de conférences, emergency operations center), joue un rôle fonctionnel à l’échelle du complexe OMS (connexion bâtiment A, redéfinition paysagère), et concentre les rencontres et échanges informels nécessaires au fonctionnement du siège (café, restaurant, terrasse extérieure). Parfaitement alignés, l’ancien et le nouveau socle constituent un seul et même bâtiment regroupant toutes les fonctions à portée sociale. Pourtant, contre terre, le nouveau socle ne dégage pas l’atmosphère d’un souterrain. Lumineux, généreux et en contact avec la nature environnante, il rappelle le hall du bâtiment de Tschumi dont le sol de marbre gris veiné, sans plinthes, se prolonge dans la nouvelle partie et épouse la pente du terrain avec de longs escaliers confortables. Le passage de l’ancienne partie au nouveau socle est imperceptible. En coupe, le décalage entre le nu des élévations et les espaces dématérialisés du rez-de-jardin est au cœur de la doxa moderniste, où la liberté des cheminements individuels – et non la hiérarchie sociale – gouverne l’espace. La coupe simple, efficace, articule une mezzanine – réinterprétation d’une salle des pas perdus au plafond surbaissé – et un grand hall de six mètres sous plafond, marqué par trois poteaux colossaux – des réminiscences inversées de ceux qui soulèvent le bâtiment A – en fort retrait par rapport à la façade complètement vitrée. Cette dernière est gage de l’omniprésence du paysage à l’intérieur. Au cœur d’îlot se trouve un havre de nature, clin d’oeil adressé au vaste domaine agricole arboré de Prégny-Chambésy qui se déployait ici avant que l’Etat de Genève ne cède la parcelle par droit de superficie à l’OMS en 1959.

Paysage innovant

Une fois construit, un projet réserve des moments inattendus. C’est l’avis de Maëlis Nibourel, chargée de la coordination des installations techniques et de l’aménagement intérieur pour Berrel Kräutler, lorsqu’elle illustre la dynamique crée par l’empilement des fonctions: à midi, le hall change de nature et devient une piazzetta animée à mesure que les personnes travaillant aux étages descendent pour se rendre au restaurant principal.

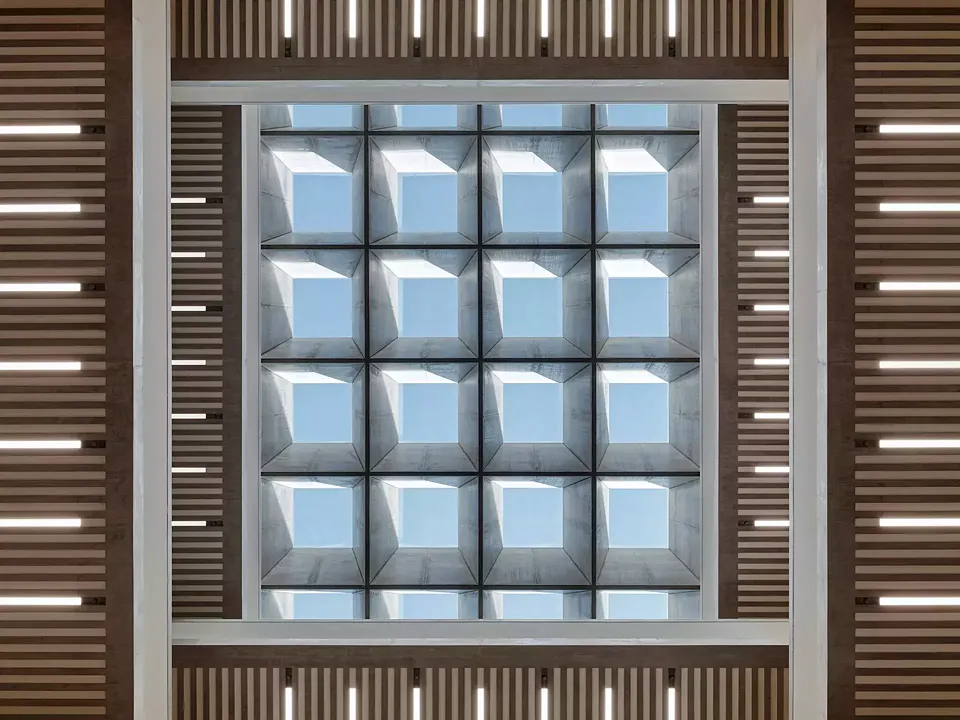

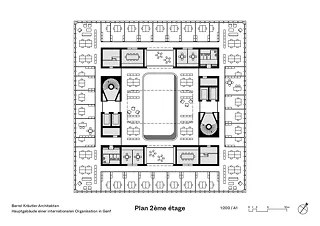

Aux étages de la tour, une couronne en béton apparent délimite une zone intérieure et une autre en périphérie. Elle abrite de

petites salles d’appoint, sanitaires et les kitchenettes, ainsi que les circulations verticales dont les dimensions généreuses et les matériaux nobles témoignent de l’attention portée aux espaces subordonnés mais susceptibles de devenir des lieux de contact et d’échanges. La zone périphérique, contre la façade vitrée, offre des places de travail généralement occupées par des cadres ou certains collaborateurs dont les activités nécessitent calme et confidentialité. L’entre-axe de 1,24 mètres offre la flexibilité requise et la possibilité pour l’utilisateur de modifier des configurations spatiales allant du bureau individuel à l’open space, en fonction des besoins. Flexibilité ne rime pas ici avec qualité architecturale bafouée, comme en témoigne l’intégration invisible des prises et sorties d’air ou la sous-face lisse des dalles en béton élégamment structurée par les fibres du bois de coffrage. Le centre du bâtiment est un espace en creux qui pallie l’absence de relations entre les étages du traditionnel bureau silo. Les matériaux et couleurs sobres laissent à la lumière le soin de révéler un univers piranésien marqué par un grand vide ondulant: en changeant l’orientation des mezzanines à chaque niveau, les architectes ont insufflé à l’espace un mouvement continu de dilatation dans une direction ou dans l’autre. Un coup de génie, simple et efficace, générateur d’un espace communautaire dans lequel les idées et les regards ricochent d’un parapet vers un autre.

Une fois approprié, un projet réserve aussi son lot de surprises. Les architectes souhaitaient que la nature environnante soit visible depuis le patio. Dans cet optique, des passages et des kitchenettes vitrées cassent l’étanchéité de la couronne de services et ouvrent le patio sur le paysage extérieur. Entretemps, l’utilisateur a placé des Meeting Boxes aux quatre angles des mezzanines et collé des bandes adhésives sur les parois vitrées des bureaux qui rendent ce rapport entre patio et extérieur difficilement lisible. Un détail à vrai dire, tant le paysage innovant du patio a valeur iconique.

Epilog

Le rapport de jury du concours remporté par Tschumi en 1960 relevait que «le caractère de building était inévitable», soulignant que le parti architectural de l’imposant bâtiment du secrétariat «dégage pourtant avec calme et franchise le caractère architectural convenant à l’OMS». En soulignant la «timeless simplicity» du projet de Berrel Kräutler, le jury du concours remporté en 2014 affirmait l’ambition d’une simplicité dépassant les modes cycliques de l’architecture, et qui, au passage, permettrait de réaffirmer, voire d’immortaliser, l’organisation et son action à travers le monde. L’architecture et l’institution se substituent l’une à l’autre, ce qui est le cas pour les palais de la Genève internationale où est implanté le siège de l’OMS. Ceci explique les dimensions inhabituelles du programme et du bâtiment pour le contexte helvétique. Mais était-il nécessaire de conserver le nombre de places de travail «traditionnelles» prévu initialement? La récente pandémie a en effet accéléré le développement d’un mode de travail dématérialisé et crédibilisé le télétravail. Ironie du sort, cette même pandémie a servi de répétition générale et précipité l’OMS à la rencontre de son propre futur en termes d’organisation du travail.

On peut souhaiter à l’organisation et à ses collaborateurs que les qualités spatiales d’ouvertures et d’unité dans la diversité, fondatrices du projet de Berrel Kräutler, continueront à l’avenir d’être mises à profit. Ce que Winston Churchill rappelait à l’occasion d’un discours prononcé en faveur de la reconduction de la forme rectangulaire de la Chambres des Communes après sa destruction en 1943, «We shape our buildings, and afterward they shape us.»

Texte: François Esquivié

Première publication: Arc Mag 5.2022

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine