Rénovation et surélévation d'une maison locative

1800 Vevey,

Suisse

Publié le 03 décembre 2021

Rapin Saiz Architectes

Participation au Swiss Arc Award 2022

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

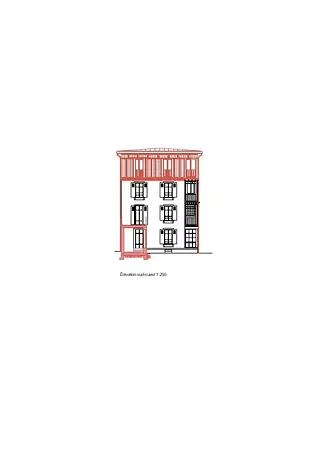

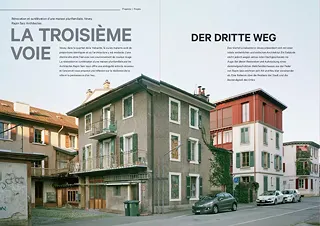

Vevey, dans le quartier de la Valsainte, là où les maisons sont de proportions identiques et où l’architecture y est modeste. L’une d’entre elle attire l’œil avec son couronnement de couleur rouge. La rénovation et surélévation d’une maison plurifamiliale par les Architectes Rapin Saiz nous offre une ambiguïté entre le nouveau et l’ancien et nous propose une réflexion sur la résilience de la ville et la permanence d’un lieu.

La ville et ce qui la constitue sont en perpétuelle mutation. Parfois lentes ou plus brutales, ses transformations sont toujours influencées par des facteurs démographiques et / ou économiques. La ville s’agrandit, s’amplifie et aujourd’hui se transforme plus que jamais sur elle-même. C’est pourquoi, dans la conscience collective, la «tabula rasa» ne faisant plus l’unanimité, la question de l’intervention contemporaine sur un bâtiment existant ou historique devient primordiale tant dans la pratique architecturale actuelle que dans ses réflexions sur le patrimoine bâti.

Souvent passionné, le débat sur la conservation du patrimoine local, dont le champ ne cesse de s’élargir, mène parfois et souvent à la muséification des lieux et en fige l’identité. À l’inverse, on trouve aussi des partisans d’une architecture nouvelle, internationale, parfois provocatrice qui porte la signature de ses concepteurs et entend cristalliser l’identité nouvelle de la ville. Entre ces deux positions, à première vue diamétralement opposées, la réflexion sur l’intervention contemporaine au sein de bâtiments historiques évolue sous le poids des idéologies, discours et enjeux.

Dans ce registre, les Architectes Rapin Saiz ont choisi une troisième voie, celle d’une stratégie permettant de conserver les éléments constituant l’identité du bâtiment, tout en consolidant la permanence du lieu sans pour autant le pétrifier.

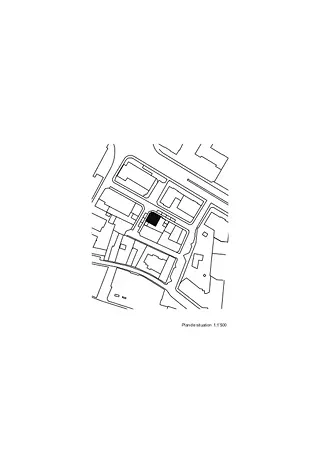

Ancien quartier artisanal

L’immeuble d’angle, situé en bordure de la vieille ville, se trouve dans le petit quartier de la Valsainte à l’est de Vevey. Délimité par les rues de la Valsainte, du Collège, du Chablais et de Sainte-Claire, le quartier est aujourd’hui entouré de grands ensembles des années 1970. Depuis que les grands centres commerciaux sont venus s’implanter dans l’ouest de la ville, le quartier n’est plus au centre de la cité veveysanne. Cette excentration l’ayant probablement préservé du bouleversement urbain des années 1980.

Ancien quartier artisanal, il est le produit d’un développement lent sur lui-même en fonction des besoins qui, à travers le temps, ont toujours évolué. Avec ses petites maisons serrées les unes contre les autres, ses cours de verdure et ses hangars, le logement est devenu aujourd’hui prédominant.

Exploiter les potentiels

Lorsque les architectes ont été approchés afin de rénover le bâtiment Rue du Chablais 8, l’édifice était dans un état de délabrement important. L’usure des façades était avancée, les appartements, modestes, n’étaient pas équipés en salles de bain, les WC étaient communs à l’immeuble et les locataires s’étaient organisés eux-mêmes afin de construire leurs propres installations de fortune.

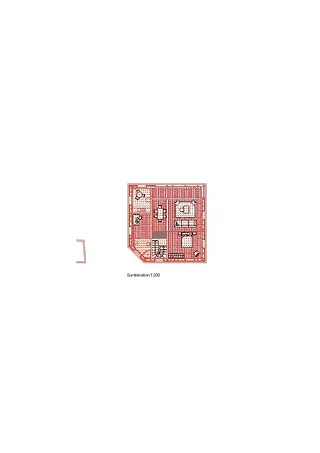

La première estimation de coût des travaux a provoqué une hésitation chez les maîtres d’ouvrage car l’intervention semblait trop onéreuse. Toutefois, les architectes ont relevé la substance originelle du bâtiment qui avait survécu à travers le temps et y ont vu le potentiel projectuel qui s’en dégageait. Afin de palier à ces problématiques économiques, la stratégie des architectes fut de proposer aux maîtres d’ouvrage, en plus de la rénovation du corps principal, l’ajout d’un étage afin d’en augmenter ses revenus locatifs en y créant un appartement supplémentaire. Cette démarche a eu pour résultante de proposer un projet basé sur la logique originelle du quartier, caractérisée par le rajout d’éléments, au fur et à mesure du temps et en fonction des besoins.

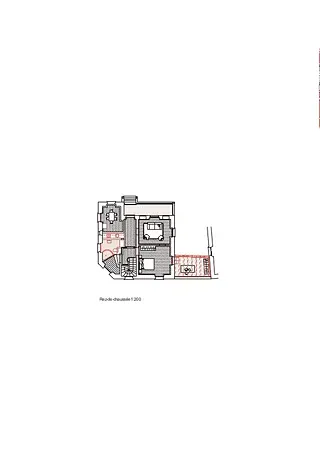

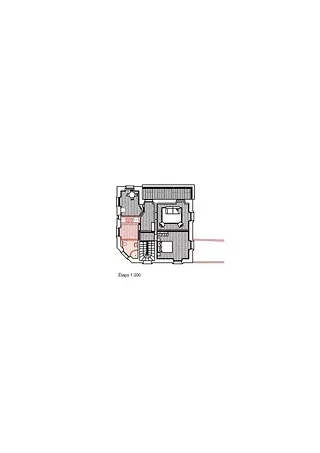

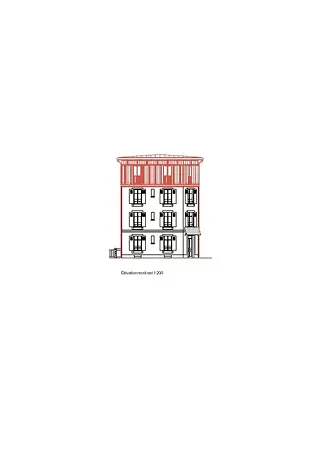

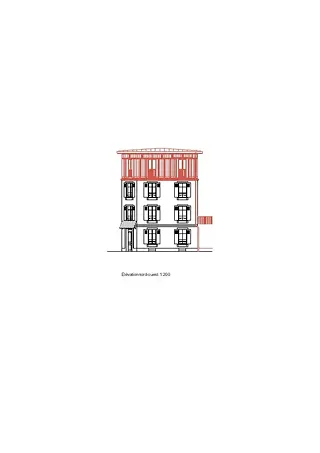

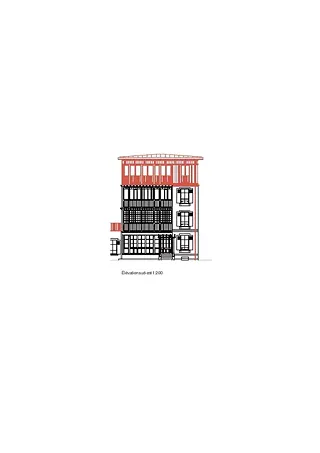

Mutation

Le bâtiment, construit au XIXème siècle, était, à l’origine, une maison bourgeoise sur deux niveaux. Quelques décennies plus tard, s’est ajouté un troisième étage et finalement, la surélévation des architectes, elle, date de 2019. La mutation du bâtiment s’est traduite par l’apparition d’un jardin d’hiver ayant remplacé la terrasse au rez-de-chaussée. Aux étages supérieurs, une galerie fermée, faite de boiserie et de vitrages à croisillons est venue contraster avec le caractère plus massif de la maison.

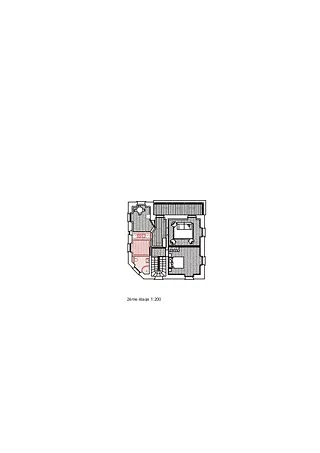

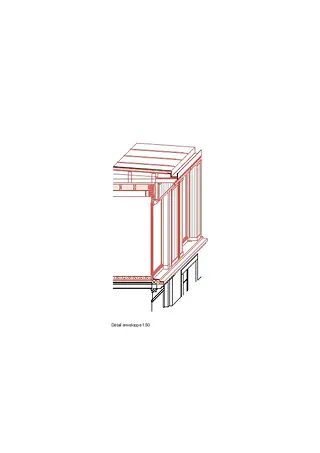

La surélévation, reconnaissable à sa couleur «Sang-de-boeuf», est une réalisation en bois préfabriqué avec un montage rapide et à sec. Ceci a été possible grâce à la robustesse des murs et aux fondations solides des constructions datant de cette époque. Bien que la surélévation contraste de par sa couleur avec le corps principal, elle s’intègre parfaitement dans la lecture globale du bâtiment. En effet, le rythme et l’alignement des fenêtres ainsi que le jeu des corniches évoquent un prolongement de la façade existante. Les pleins et les vides étant respectés, les panneaux de bois donnent une impression de massivité qui contraste avec le travail d’ornementation accentué par les reliefs et les couvre-joints.

La galerie côté cour est une carte historique où l’esthétisme des fenêtres filigranes devient la traduction physique des différentes époques auxquelles elles ont été réalisées. Traitées avec la même couleur que la surélévation, les architectes ont travaillé avec les codes esthétiques liés à une époque afin de créer une ambiguïté sur ce qui est «nouveau» et «ancien», permettant ainsi d’unifier verticalement l’ensemble de l’intervention.

Dans les logements existants, une petite cuisine et une salle de bain ont été aménagées. De plus, au rez-de-chaussée, une annexe au niveau du jardin a été rajoutée de manière à pouvoir en faire une chambre ou un bureau. La surélévation, quant à elle, réinterprète la structure typologique des étages inférieurs, à la différence près que la galerie boisée est intégrée dans l’espace majeur afin d’offrir une spatialité plus généreuse. La seule évocation de cette galerie se fait par l’orientation des solives, des poutres et du seul poteau carré qui détermine respectivement les trois espaces de vie. Les architectes ont su tirer avantage des possibilités et des contraintes du bois, afin de rendre le langage de la construction lisible et cohérent.

Palingenesie

L’architecte Maria Saiz, dans un cycle de conférence dédié aux bâtiments aillant reçu le prix Lignum en 2021, débuta sa présentation du projet de surélévation à la Rue du Chablais 8 en évoquant le terme de «Palingenesie»: concept philosophique grec décrivant un retour à la vie, une renaissance, qui est en même temps une régénération. Ce terme résume bien l’intervention des architectes. En travaillant avec le contexte et en osant questionner la pertinence des règles urbanistiques qui régissent le lieu d’intervention, ils ont réussi à redéfinir les règles du jeu.

L’immeuble n’ayant pas une valeur historique immense, il porte cependant en lui la mémoire collective du quartier. Il donne l’impression d’avoir toujours existé, mieux encore, l’intervention confère au bâtiment encore plus de valeur qu’il n’en avait.

À l’heure où la culture du bâti est à l’honneur, le projet s’est enrichi de thèmes fournis par le contexte urbain. Ce projet, en finalité, nous montre que cette troisième voie choisie par les architectes est une opération de densification qui peut être à la fois un gain tant pour les propriétaires et les habitants que pour le «Genius loci». L’opportunité pour une ville résiliente et en constante évolution de se redéfinir sans cesse.

Texte: Dane Tritz

Première publication: Arc Mag 4.2022

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine