Eindrücke vom Kolloquium: Where Women Wrote Architecture 1700–1900

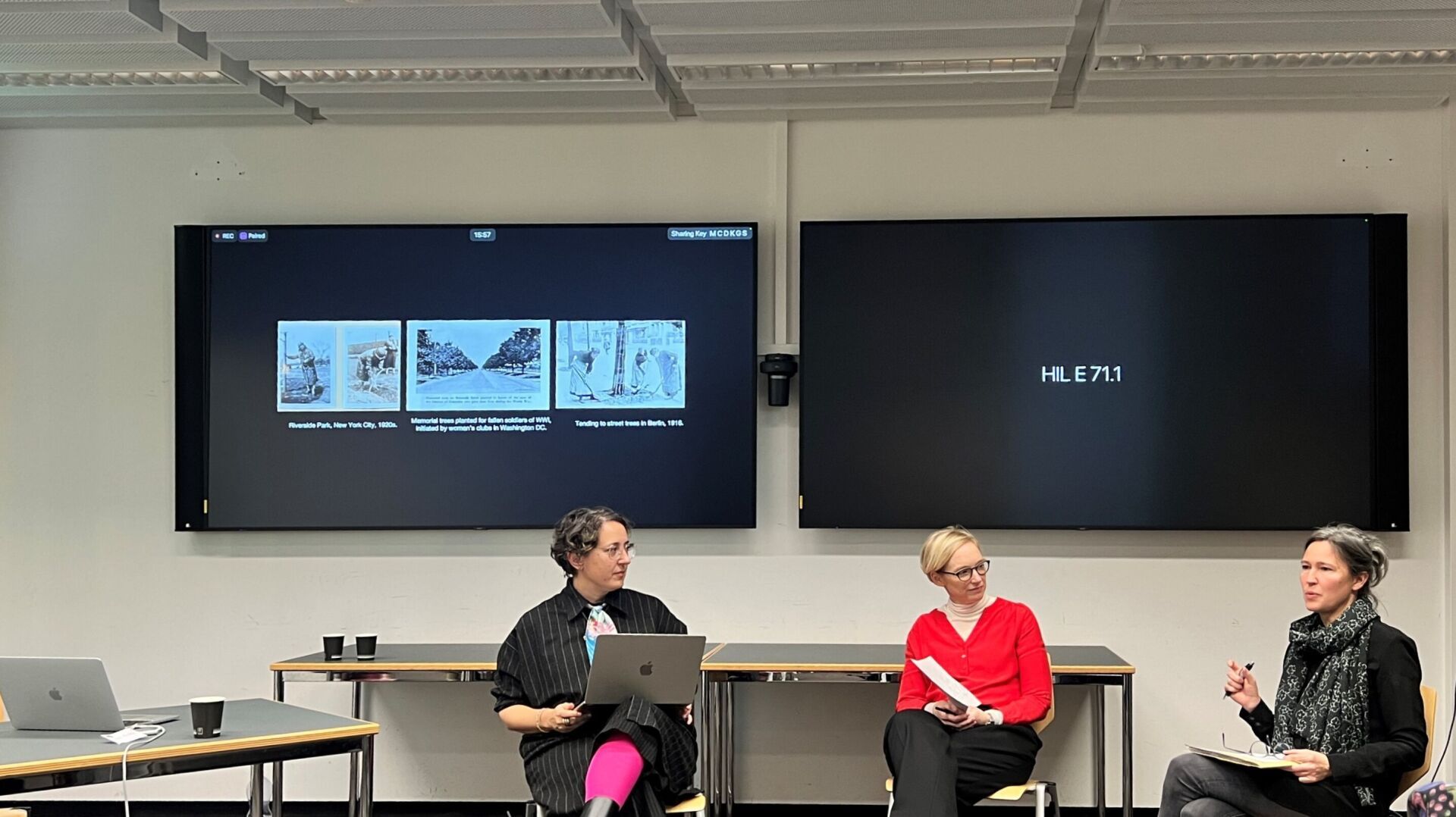

Kolloquium «Women writing Architecture 1700–1900» | Foto: Nina Farhumand

Über das WoWA

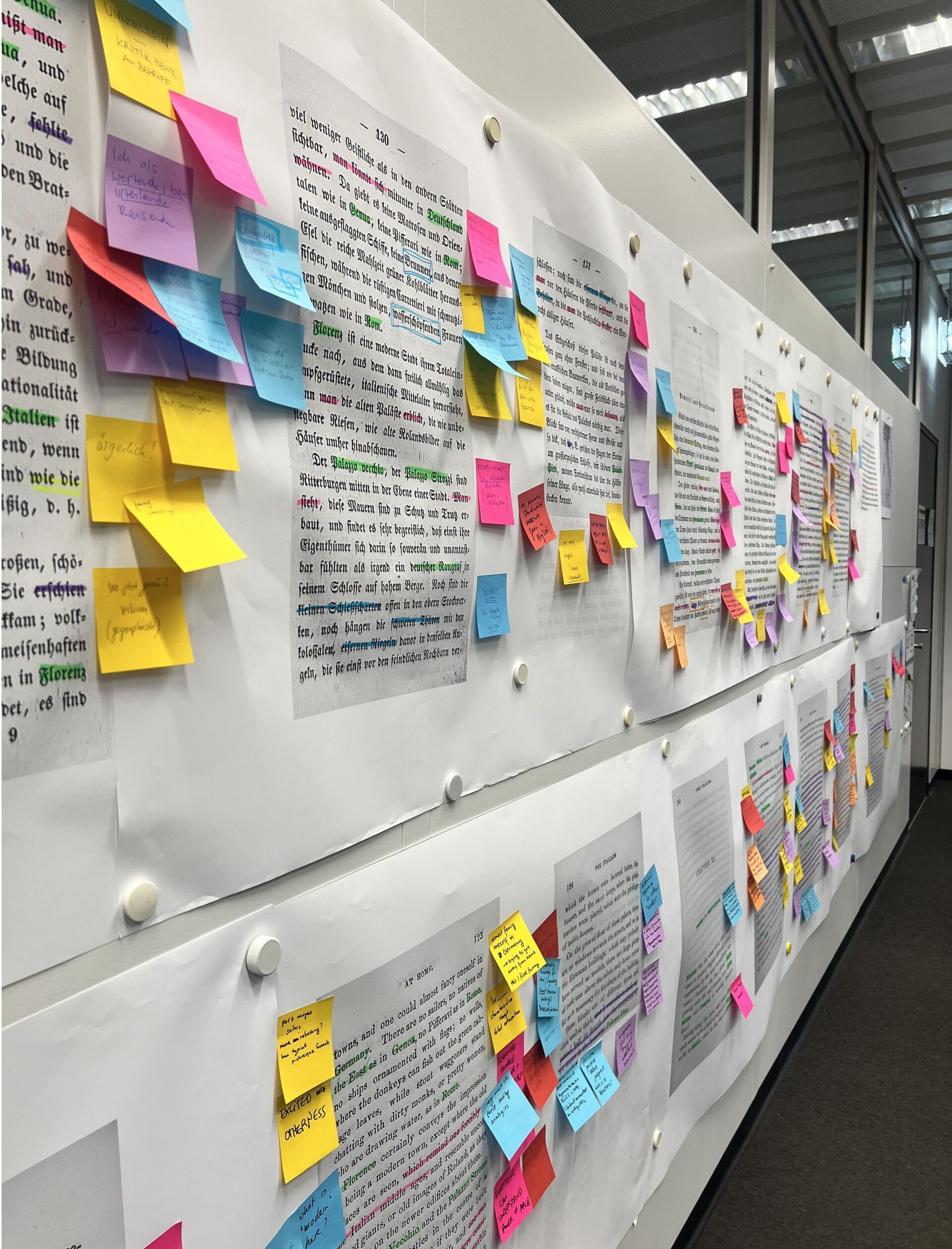

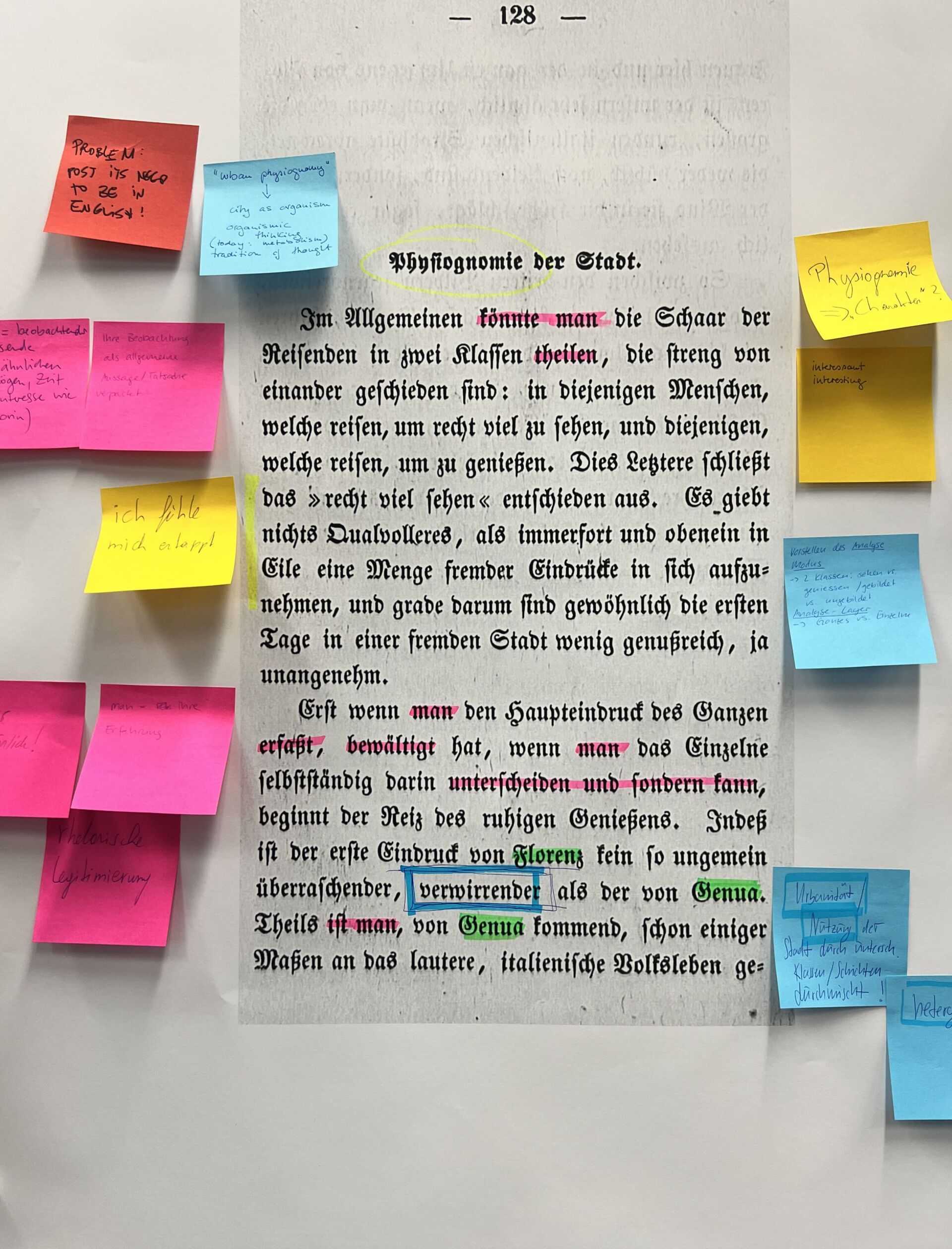

Das Projekt WoWA «Women Writing Architecture» unternimmt einen grundlegenden wissenschaftlichen Paradigmenwechsel. Während traditionelle Architekturgeschichte sich vorwiegend auf männlich dominierte Entwurfs- und Produktionsprozesse konzentriert, lenkt WoWA den Blick auf die bislang marginalisierten Beiträge von Frauen. Artikel, Reiseberichte, Haushaltshandbücher und Broschüren von Frauen aus dieser Epoche werden nicht mehr als Randbemerkungen, sondern als eigenständige Dokumente architektonischer Wahrnehmung verstanden. WoWA schliesst diese Lücke und erzählt Architekturgeschichte aus einer neuen Perspektive. Mit einer Mischung aus umfassender Analyse, genauer Detailbetrachtung und dem Einfangen persönlicher Erfahrungen wird die Geschichte der Architektur durch die Augen von Frauen neu dargestellt.

Gendered Lanscape

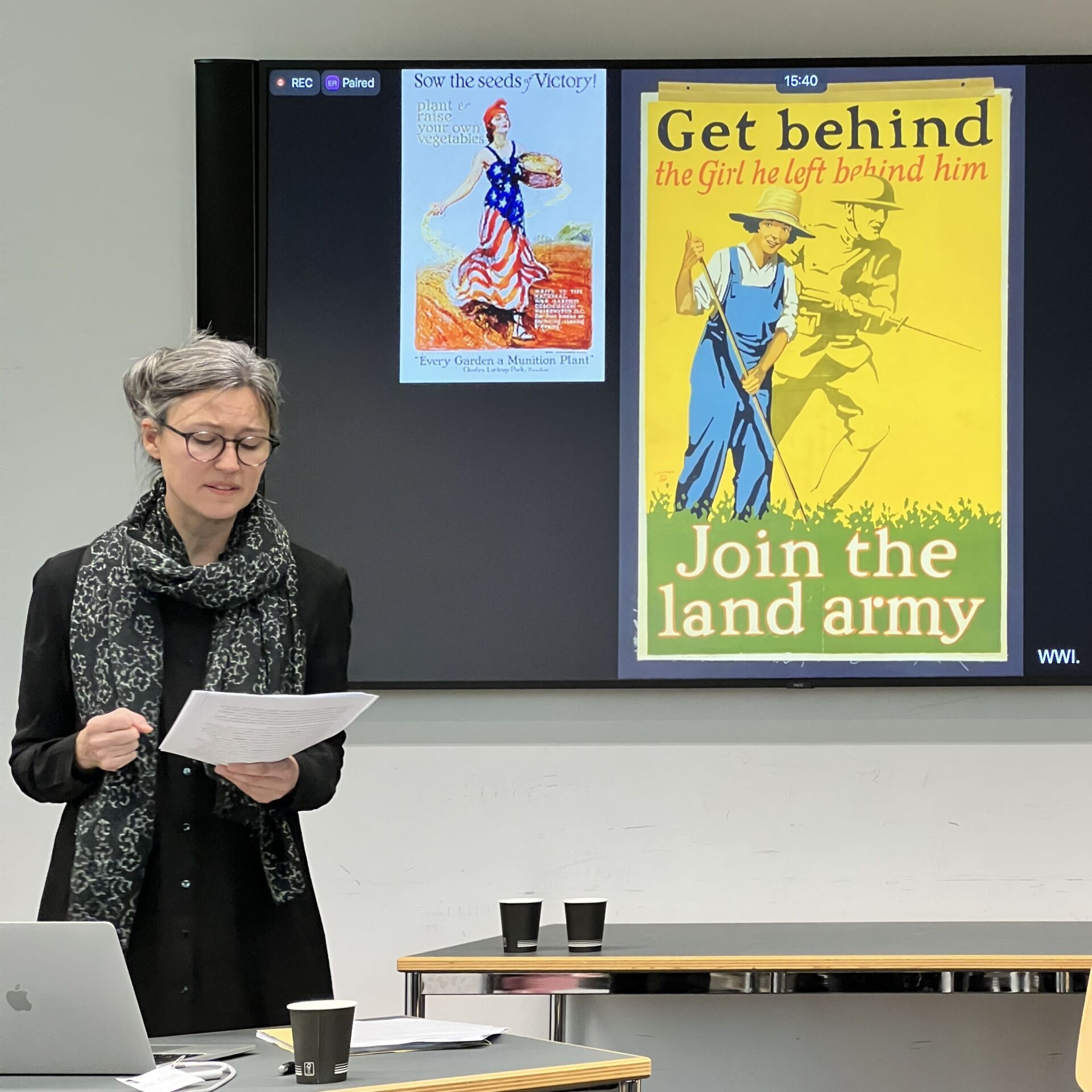

Sonja Dümpelmann und Elena Rieger untersuchten in ihren Vorträgen Orte, die auf unterschiedliche Weise durch das Schreiben «gegendered» wurden: von Räumen der Mutterschaft, über das literarische Landhaus bis hin zu geschlechtsspezifischen Landschaften.

Dümpelmann referierte über «Gendered Landscape» und beleuchtete die geschlechtsspezifische Dimension der Landschaftsgestaltung. Ein besonderer Höhepunkt war die Vorstellung von Jane Wells Webb Loudon, einer Pionierin des Gartenbaus. Loudons Werk «Gardening for Ladies» (1840) war mehr als nur ein Handbuch – es war ein wegweisendes Werk, das den Gartenbau für Frauen zugänglich machte. Als frühe Verfechterin weiblicher Bildung und Handlungskompetenz ermöglichte sie Frauen den Zugang zu einem traditionell männlich dominierten Wissensbereich.

Sonja Dümpelmann referierte über «Gendered Landscape» | Foto: Nina Farhumand

Reading Emilie von Berlepsch in Scotland

Im Anschluss widmete sich Elena Riegers Vortrag der deutschen Schriftstellerin und Frauenaktivistin Emilie von Berlepsch. Aus ihren Reisen nach Schottland in den Jahren 1799 und 1800 entstand das vierbändige Werk «Caledonia» (1802-1804). Berlepsch verband darin Reiseberichte mit tiefgreifenden Reflexionen über die schottische Kultur. Ihre Arbeit umfasste Übersetzungen und Analysen schottischer Dichter wie Robert Burns und trug wesentlich dazu bei, die schottische Literatur in Deutschland bekannt zu machen. Dabei behandelte sie zentrale Themen wie Frauenrechte und gesellschaftliche Rollen. Im Anschluss an jeden Vortrag gab es eine Reflexionsrunde mit Anna-Maria Meister und Anne Hultzsch sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und tiefer in die Zusammenhänge von Reiseliteratur, Frauenrechten und Kulturgeschichte einzutauchen.

Elena Riegers Vortrag zu Emilie von Berlepsch | Foto: Nina Farhumand

Erweiterung historischer Narrative

Anna-Maria Meister und Anne Hultzsch unterstrichen den transformativen Charakter des Projekts: Sie zeigten, wie das Schreiben von Frauen unsere Wahrnehmung von Architektur grundlegend verändern kann. Das Kolloquium machte eines deutlich: Architekturgeschichte ist nicht nur eine Geschichte von Gebäuden und Konstrukteuren, sondern auch von Wahrnehmungen, Erfahrungen und Geschichten, die lange Zeit nicht gehört wurden.

Die Redaktion sieht in diesem Forschungsansatz einen bedeutenden Beitrag zur Erweiterung unseres historiografischen Verständnisses. Es geht nicht um einen Gegenentwurf, sondern um eine notwendige Ergänzung bestehender Narrative. WoWA leistet damit einen wichtigen Schritt, um die Komplexität und Vielfalt architektonischer Erfahrungen neu zu bewerten und zu verstehen.