Erweiterung von Verwaltungsgebäude

3600 Thun,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. April 2025

mlzd Planer GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

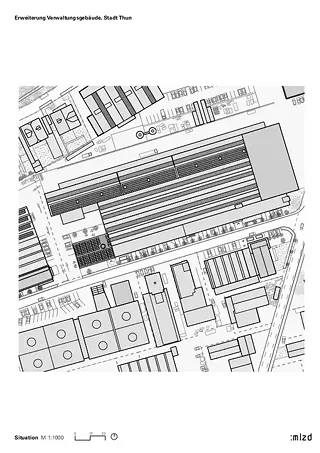

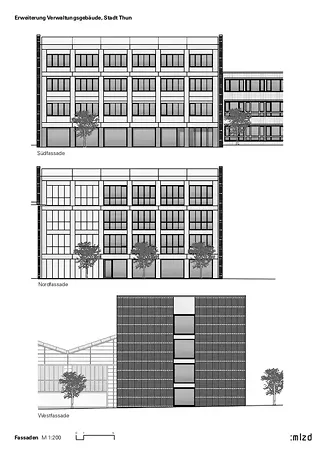

Der neue Verwaltungsbau der Stadt Thun an der Industriestrasse ergänzt die bestehende Bebauung mit einem präzise gesetzten, viergeschossigen Volumen, das als Schlussstein die Zeile der städtischen Verwaltungs- und Werkhofgebäude komplettiert. Realisiert durch mlzd Architekten, folgt der Neubau in seiner volumetrischen Gliederung der ortstypischen Industriearchitektur, in der langgestreckte Baukörper mit punktuell höheren Trakten kombiniert werden. Durch seine Ausrichtung und Höhe stellt das Gebäude zugleich den städtebaulichen Bezug zum benachbarten Gebäude der Energie Thun her. Die westliche Fassade wird als abstrahierte Brandmauer ausgebildet, da der vorgelagerte Zwischenraum lediglich als Erschliessung dient, während sich die Südfassade in Lochfassadenlogik zum Strassenraum orientiert und die innere Funktion abbildet. Im Erdgeschoss markiert ein Rücksprung zur Industriestrasse den überdeckten Eingangsbereich und schafft eine klare Adressbildung. Halböffentliche Nutzungen öffnen sich sowohl zur Strasse als auch zum rückseitigen Werkhof. Der Parkplatzbereich liegt entlang der geschlossenen Stirnseite, wodurch der Vorplatz grosszügig bleibt und mit überdachten Velostellplätzen ergänzt wird. Höhenversätze in der Umgebungsgestaltung gliedern den Ankunftsbereich. Die bestehende Allee wird hinter dem Gebäude weitergeführt, nicht davor. Rasenfugenpflaster, Magerwiesen und Kiesflächen reduzieren die Versiegelung und schaffen mit hoher Aufenthaltsqualität eine ökologische Pufferzone zwischen Seminarräumen und Werkhof.

Raumorganisation, Konstruktion und Energieeffizienz als gestalterische Einheit

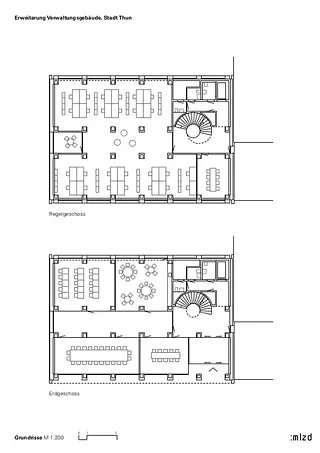

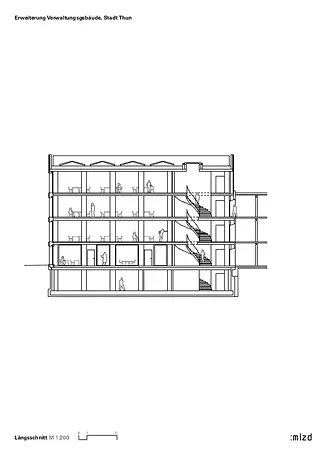

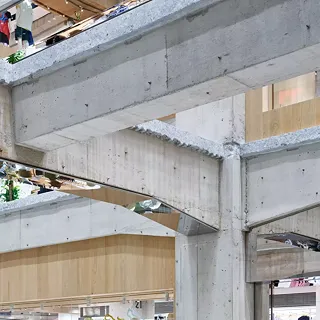

Im Inneren trennt sich das Gebäude funktional klar in öffentlich zugängliche Nutzungen im Erdgeschoss und Büroflächen in den oberen Etagen. Ein funktionales Raster erlaubt unterschiedliche Bürokonzepte – vom Einzel- bis zum Grossraumbüro. Die Mittelzone verbindet die beiden Gebäudeteile über die gesamte Tiefe, beherbergt gemeinschaftlich genutzte Zonen und folgt dem Verlauf der Erschliessungsachse des Bestands. Die nördliche Hälfte integriert zusätzliche Büros sowie den zentralen Erschliessungskern mit Lift und Treppe. Eine skulpturale Treppenanlage bildet dabei eine bewusste räumliche Setzung, die dem ansonsten strengen Raster eine repräsentative Note verleiht. Das Fassadenkonzept differenziert sich nach Funktion: Im Bereich der Mittelzone liegen die Metallfenster in der Dämmebene, während eine vorgelagerte Verglasung die architektonische Abstraktion verstärkt. Die Arbeitsbereiche erhalten massive Fassadenelemente mit opaken, hinterlüfteten Brüstungen aus Metallplatten, eingerahmt von Betonprofilen. Inspiriert von historischer Industriearchitektur, greifen die Fensterprofile die feingliedrige Ästhetik vergangener Zeit auf, erfüllen aber moderne energetische Anforderungen. Das vorgelagerte Sichtmauerwerk ist wärmebrückenfrei vor den gedämmten Tragwänden positioniert und ermöglicht eine robuste, langlebige Gebäudehülle mit konsequenter Systemtrennung und hoher Rezyklierbarkeit. Auch im Innenraum bleibt das Materialkonzept sichtbar: Sichtbetondecken, sichtbar geführte Haustechnik und Teppichböden zur Optimierung der Akustik in den Büros prägen das Erscheinungsbild. Leichtbauwände sichern die Flexibilität für künftige Anpassungen. Die Tragstruktur basiert auf Massivbauweise mit Recyclingbeton. Die 26 cm starken Geschossdecken spannen zwischen den Stützen der Fassaden- und Mittelzonen. Die zurückversetzte Südfassade im Erdgeschoss erfordert eine gezielte Lastumleitung. Die Gebäudestabilität wird durch die zentral gelegenen Kerne gewährleistet, die Fundation folgt den geotechnischen Gegebenheiten. Das statische System ermöglicht ein wirtschaftliches, flexibles Nutzungskonzept bei gleichzeitig minimalem grauem Energieaufwand. Die haustechnischen Systeme sind eng mit dem baulichen Konzept verknüpft. Die Beheizung erfolgt über eine Grundwasserwärmepumpe mit TABS (Thermische Bauteilaktivierung), die auch zur sommerlichen Kühlung dient. Durch die Gebäudemasse des Betons entsteht ein träges, stabiles Raumklima. Die Lüftung erfolgt über Stützen mit U-Profil, die die Verteilung effizient ermöglichen. Eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung erfüllt Minergie-Standards. Die Kühlung erfolgt über dieselbe Anlage im reversiblen Betrieb. Strom liefert eine grossflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Jahresbedarf übertrifft. Die Elektroverteilung erfolgt über Steigzonen und Bodendosen. LED-Beleuchtung mit flexiblen Grundrastern ermöglicht einfache Anpassungen.

Das gesamte Gebäude entspricht dem Minergie-P-ECO-Standard. Eine hochgedämmte Gebäudehülle, einfache Systemtrennung, kurze Medienwege und recyclebare Materialien tragen zur energetischen und ökologischen Qualität bei. Materialwahl und Konstruktion zielen auf eine geschlossene Kreislaufführung ab. Die Photovoltaikanlage macht das Gebäude zum Plusenergiehaus. Eine besondere Rolle spielt auch der Lehmputz, der für ein angenehmes Raumklima sorgt. Im Brandschutz ist das Gebäude in klar definierte Abschnitte unterteilt, ausgestattet mit einer Brandmeldeanlage. Aufenthaltsräume mit hoher Personendichte sind direkt an den Aussenraum angebunden, Fluchtwege aus dem Bestand werden über Korridore in das neue zentrale Treppenhaus geführt. Die Fluchttüren sind alarmgesichert, wodurch das Sicherheitskonzept erhalten bleibt. Das Projekt wurde unter Anwendung der BIM-Methode geplant und bildet das erste BIM-Pilotprojekt der Stadt Thun. Durch das digitale Gebäudemodell konnten Kollisionen früh erkannt und beseitigt werden, was nicht nur den Planungsprozess optimierte, sondern auch die Integration ins Facility Management erleichtert.

Das Projekt von mlzd Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Sabrina Hobi publiziert.