Galenica Swing Space

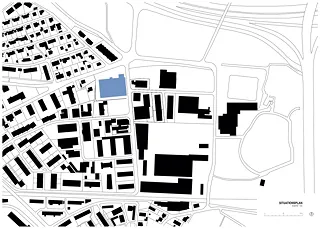

3027 Bern,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. April 2025

H + R Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Ausgangslage

Im Zuge der umfassenden Sanierung des siebenstöckigen Hauptsitzes in Bern-Bümliz hat der Schweizer Gesundheitskonzern Galenica ein temporäres Büro-Provisorium errichtet, das weit über eine rein funktionale Übergangslösung hinausgeht. Der sogenannte Swing Space, untergebracht im Sockelbereich des Gebäudes U8, stellt einen bedeutenden Meilenstein in der räumlichen und kulturellen Transformation des Unternehmens dar. Die Umgestaltung dieses Bereiches dient räumlich und inhaltlich als Experimentierfeld für neue Arbeitsformen, eine gelebte Nachhaltigkeitsstrategie und eine innovative Innenarchitektur. Der temporäre Charakter des Raumes wurde nicht als Einschränkung, sondern als Chance begriffen, um couragierte und zukunftsweisende Konzepte zu erproben, welche die Gestaltung des sanierten Hauptsitzes primär beeinflussen.

Die Ausgangslage des Projektes ist von zwei wesentlichen Herausforderungen geprägt: Es musste ein adäquater Ersatzarbeitsplatz für rund 500 Mitarbeiter*innen gefunden werden, der trotz der temporären Bestimmung ein hohes Mass an Funktionalität, Identifikation und räumlicher Qualität bieten kann. Weiterhin sollte dieser neue Raum als Labor für eine zukunftsgerichtete Arbeitskultur dienen sowie Erkenntnisse für die spätere Nutzung im sanierten Turm liefern. Aus diesem Spannungsverhältnis zwischen Provisorium und Pilotprojekt entwickelte sich ein ambitioniertes Raumkonzept, das sich an den Prinzipien von New Work, moderner Kreislaufwirtschaft und Transformation orientiert.

Hier wurde bewusst auf klassische Projektziele verzichtet, wie sie in traditionellen Bauvorhaben üblich sind. Stattdessen wurde die kreative Freiheit bei der Gestaltung gefördert. Dies gilt insbesondere für die Wiederverwendung von bestehenden Materialien und Möbeln. Der Swing Space wurde so zur Projektionsfläche für gelebte Nachhaltigkeit. Existierende Bauteile wie Tore, Türen und Trennwände sowie eine Wendeltreppe aus dem alten Turmgebäude wurden sorgfältig demontiert und in den neuen Kontext integriert. Auch Elemente wie Abtrenngitter, Industrieböden und vollständige Sitzungszimmer fanden eine neue Bestimmung. Dies wurde mithilfe ausgewählter Neumöblierungen ergänzt, die nicht nur die temporäre Phase funktional unterstützen, sondern bereits für eine spätere Weiterverwendung im sanierten Gebäude konzipiert sind.

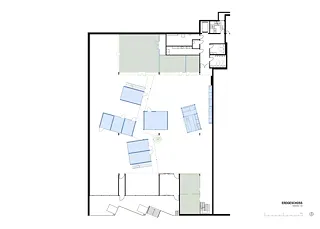

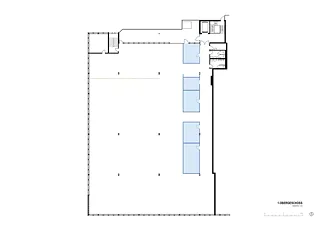

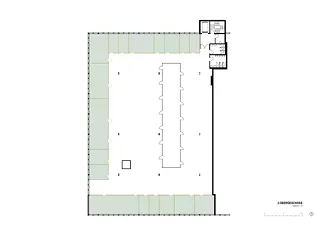

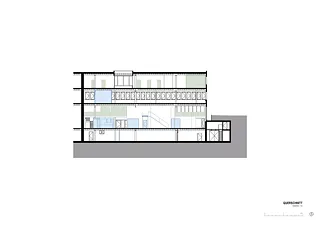

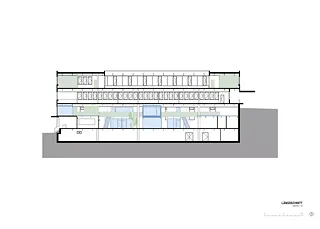

Das architektonische Herzstück des Swing Space bildet ein ehemaliges Lagerhaus mit einer Basisfläche von etwa 2000 Quadratmetern sowie einer imposanten Raumhöhe von neun Metern. Die innenarchitektonische Lösung sieht den Einbau diverse zweigeschossiger Kuben vor, die mithilfe von Brücken verbunden werden, sowie eine urbane Raum-in-Raum-Struktur. Diese firmiert unter dem Namen Le Quartier. Diese erlaubt eine Zonierung des offenen Raums, die durch eine eigens entwickelte Farb- und Orientierungssystematik zusätzlich unterstützt wird. Die klare Gliederung in Bereiche wie Business District, Esplanade oder Park soll das soziale Miteinander fördern.

Der Swing Space wurde so konzipiert, dass diverse Formen der Zusammenarbeit von konzentriertem Einzelarbeitsplatz bis hin zu dynamischen Workshop-Formaten möglich sind. Entsprechend folgt die Möblierung diesem Anspruch bezüglich Auswahl und Flexibilität. Mithilfe von modularen Sitzbanksystemen über multifunktionalen Hochtischen bis zu barrierearmen, ergonomischen Arbeitsplätzen wurde ein Umfeld geschaffen, das sowohl die Bewegungsfreiheit als auch den Rückzug von Mitarbeiter*innen erlaubt.

Die gestalterische Handschrift der Architekturbüros creaholic, H+R-Architekten sowie HMS Architekten wird dabei von einem integrativen Anspruch getragen. Beispielsweise bezeichnen sich die Mitarbeiter*innen von creaholic als Erfinder*innen. Materialien, Farben, Formen und Funktionen wurden geschickt so orchestriert, dass sie die Vision einer kooperativen, offenen und zugleich verantwortungsvollen Unternehmenskultur architektonisch erfahrbar machen.

Die temporäre Einrichtung dient ergo nicht nur als Reaktion auf ein bauliches Erfordernis, sondern als aktive Vorbereitung auf eine Veränderung der Unternehmenskultur. Galenica nutzt den Swing Space, um Erkenntnisse hinsichtlich der Wirksamkeit neuer Arbeitsumgebungen und -methoden zu erhalten, die in die künftige Nutzung des sanierten Hauptsitzes einfliessen sollen. Dieser Raum wird daher zu einem Katalysator organisationaler Transformation. Bemerkenswert ist in diesem Kontext der partizipative Ansatz. Die Mitarbeiter*innen wurden von Beginn an in den Gestaltungsprozess mit einbezogen, wie etwa durch Rückmeldungen zur Raumwirkung, zur Möblierung oder durch Beiträge zur visuellen und grafischen Gestaltung von Zonen und Wänden.

Entwurfsidee

Die Entwurfsidee des Projektes Swing Space für das Gesundheitsunternehmen Galenica ist untrennbar mit der besonderen Ausgangslage und der Vision einer zukunftsgerichteten, vernetzten Arbeitskultur verknüpft. Der temporäre Charakter des Projektes diente nicht als Einschränkung, sondern als Katalysator für konzeptionelle Freiheit und räumliche Innovation. Der Swing Space entstand als kreative Reaktion auf die umfassende Sanierung des Hauptsitzes. Im Zentrum steht die Idee eines urbanen Mikrokosmos – eines Quartiers innerhalb des Gebäudeturms, das durch die räumliche Gliederung, Nutzungsoffenheit und atmosphärische Gestaltung die Prinzipien von New Work für Mitarbeiter*innen erlebbar macht. Inspiriert von der Morphologie eines Stadtteiles wurde das ehemalige Lagerhaus durch eine Raum-in-Raum-Architektur strukturiert. Diese schafft mithilfe von zweigeschossigen Kuben, einer verbindenden Brücke und farblich codierten Zonen eine funktionale Orientierung und auch eine soziale Identifikation. Die Brücke fungiert nicht nur als bauliches Element, sondern als symbolischer Träger für die übergreifende Idee von Austausch, Transformation und Vernetzung.

Der Entwurf reagiert unmittelbar auf die vorhandene bauliche Substanz und nutzt die industriellen Gegebenheiten des Bestandes als Ressource und Impulsgeber zugleich. Der Charakter des Lagerhauses mit der hohen Raumstruktur, den sichtbaren Materialien sowie den offenen Flächen wurde bewusst erhalten und gestalterisch weiterentwickelt. Die Haltung des Weiterbauens im Bestand manifestiert sich auch in der konsequenten Wiederverwendung von Bauteilen und Einrichtung, die aus dem alten Turmgebäude übernommen wurden. Die Entwurfsidee nimmt damit nicht nur Bezug auf den Raum, sondern versteht sich als kulturelle und ökologische Positionierung im Zeichen gelebter Nachhaltigkeit.

Ein zentrales Anliegen des Entwurfes war die Förderung des informellen Austausches unter den Mitarbeiter*innen. Um dies zu erreichen, wurde eine räumliche Setzung vorgenommen, die gezielt Begegnungen der Mitarbeiter*innen provoziert. So gibt es beispielsweise eine zentrale Kaffeestation, die bewusst nicht auf mehreren Geschossen verteilt wurde, um spontane Interaktionen im Arbeitsalltag zu fördern. Die Entscheidung, die persönlichen Materialboxen aller Mitarbeiter*innen an einem gemeinsamen Punkt zu bündeln, verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Der Entwurf schafft auf diese Weise Verdichtungspunkte innerhalb einer offenen Struktur, an denen soziale Nähe entsteht. Dies ist ein Aspekt, der durch diverse Studien als wesentliches Motiv für das Aufsuchen des Büros in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle belegt wird.

Die räumliche Anordnung der Besprechungsboxen ist ebenfalls nicht zufällig, sondern folgt dem Prinzip der Beziehungsstiftung. Durch die gezielte Positionierung entlang der Hauptwegeachsen und in Sichtnähe zu den offenen Arbeitsbereichen wird Transparenz geschaffen. Damit werden auch Hierarchien verflacht und der persönliche Austausch unter den Mitarbeiter*innen wird begünstigt. Die Architektur fungiert an dieser Stelle als Kommunikationsmedium, das unterschiedliche Arbeitsmodi von konzentrierter Einzelarbeit bis zur dynamischen Teaminteraktion gleichberechtigt fördert.

Im Verlauf der Projektentwicklung ergaben sich keine grundlegenden Richtungsänderungen. Jedoch erforderte die konsequente Realisierung der Entwurfsidee eine hohe Bereitschaft zu iterativer Planung sowie gestalterischer Flexibilität. Die Integration wiederverwendbarer Bauteile stellte das Projektteam vor konstruktive und ästhetische Herausforderungen. Diese Haltung bildet die Selektion der Materialien und Möbel ab, bei der unter anderem bewusst Ausschussware eingesetzt wurde, sofern die Funktionalität und Gestaltung dies zuliessen.

Die architektonische Setzung des Swing Space ist Ausdruck einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit der Unternehmenskultur, Raum und Zeit. Damit wird eine Haltung ausgedrückt, die nicht auf temporäre Zweckmässigkeit reduziert, sondern als Manifest des Unternehmens Galenica im Wandel verstanden werden muss. Der Entwurf verknüpft räumliche Klarheit mit atmosphärischer Vielschichtigkeit, Offenheit mit Struktur und Improvisation mit Planung. Es wird eine räumliche Identität geschaffen, die einen Wandel im Unternehmen nicht nur zulässt, sondern aktiv begleitet. Bezüglich seiner Konzeption, Materialität und Nutzung ist der Swing Space ein exemplarisches Beispiel für die transformative Kraft der Architektur im Kontext organisatorischer Veränderung.

Besonderheiten

Das Projekt Swing Space des Gesundheitsunternehmens Galenica stellt ein herausragendes Beispiel dafür dar, wie Architektur nicht nur auf funktionale Anforderungen reagieren kann, sondern aktiv zur kulturellen und organisatorischen Transformation eines Unternehmens beiträgt. Die besondere Bauaufgabe bestand darin, im Rahmen der Sanierung des bestehenden Hauptsitzes einen temporären Arbeitsraum zu schaffen, der mehr als ein Provisorium darstellt. Auf diese Art wurde ein Ort konzipiert, welcher die Strukturen, Visionen und Werte des Unternehmens Galenica im Wandel räumlich erfahrbar macht. Zudem dient der Swing Space als Meilenstein in einem umfassenden Transformationsprozess.

Eine Besonderheit des Projektes ist die Offenheit, mit welcher die Bauherrschaft an die Aufgabe herangehen konnte. Auf eine klare Zielvorgabe wurde bewusst verzichtet, um den gestalterischen Prozesses zu fördern, der von gegenseitigem Vertrauen und einem hohen Mass an Kreativität geprägt war. Die daraus resultierende Architektur ist damit das Resultat eines gemeinsamen Suchprozesses und einer iterativen und interdisziplinären Entwicklung. Während dieses Entwicklungsprozesses bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekturbüros, interne Projektverantwortliche des Unternehmens Galenica sowie Gestaltungsberatern und den künftigen Nutzer*innen (ergo der Belegschaft). Auf diese Art konnten Lösungen geschaffen werden, die nicht nur auf den Ort und die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten sind, sondern gleichzeitig eine neue architektonische Sprache für die Arbeitswelt von Galenica darstellen.

Die zentrale Besonderheit des Projektes ist die konsequente Wiederverwendung der Bauteile und Materialien. Dies ist jedoch nicht nur eine ökonomische oder ökologische Massnahme, sondern wird im Swing Space zu einem gestalterischen Prinzip erhoben. Elemente aus dem zurückgebauten Turm wurden gezielt in Szene gesetzt. Die Bestandteile aus der Umgebung wurden im Sinne einer ortsbezogenen Architektur in den neuen Kontext überführt. Diese ressourcenschonende Strategie unterstreicht den Anspruch, Nachhaltigkeit nicht nur als additiven Aspekt, sondern als integralen Bestandteil des architektonischen Denkens zu begreifen.

Auch die temporäre Natur des Swing Space wurde nicht als Limitation, sondern als Potenzial verstanden. Die Rückbaubarkeit der eingesetzten Elemente spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die Architektur ist darauf ausgelegt, nach der vorhergesehenen Nutzungsdauer in einer anderen Form weiterzuleben. Neuanschaffungen wurden unter dem Aspekt der Wiederverwendbarkeit im künftigen Hauptsitz getätigt. Damit entstand ein zirkuläres Konzept, welches den Lebenszyklus von Materialien und Produkten verlängert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den architektonischen Entwurfsprozess integriert.

Das Projekt ist in seiner Entstehung und in der Umsetzung als Ausdruck einer kollaborativen Planungskultur zu verstehen. Die Projektbesonderheiten bestehen darin, dass unterschiedliche Disziplinen aus Architektur, Innenarchitektur, Nachhaltigkeitsmanagement, Arbeitspsychologie und Unternehmenskommunikation gleichwertig an der Entwicklung mitwirkten. Die Bauherrschaft war nicht nur Auftraggeberin, sondern aktiver Teil des Entwicklungsprozesses. Diese Form der Partizipation erlaubte ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen, die durch direkte Beteiligung, Rückmeldungen und Umfragen in die Gestaltung eingebunden wurden.

Die Architektur des Swing Space erfüllt nicht nur räumliche Anforderungen, sondern ist Trägerin eines kulturellen Wandels von Galenica. Diese verkörpert die Prinzipien der neuen Firmenphilosophie des Unternehmens: Offenheit, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Durch die räumliche Gestaltung des Swing Space manifestiert sich ein neues Selbstverständnis von Arbeit und Kollaboration. Diese ist geprägt von Begegnung, informellem Austausch sowie Flexibilität und Vielfalt. Der Swing Space zeigt, wie durch den bewussten Umgang mit Materialien, räumliche Setzungen und integrative Planungsprozesse eine zukunftsorientierte Arbeitswelt entstehen kann, welche den Menschen in den Fokus stellt und gleichzeitig ökologische und soziale Verantwortung übernimmt.

Ein besonders anschauliches Beispiel für die kreative und zugleich werteorientierte Umsetzung der Projektprinzipien im Swing Space ist die Umnutzung ausgedienter Versandboxen. Das Unternehmen Galenica verwendet für die Logistik ihrer Produkte seit Jahren charakteristische blaue Kunststoffboxen. Im Rahmen des Projektes wurde ein Teil der ausrangierten Boxen einer neuen Funktion zugeführt. Sie wurden zu personalisierten Büroboxen mit Tragriemen umgestaltet, welche den Mitarbeiter*innen als mobiles Ordnungssystem am Arbeitsplatz dienen. Die Anpassung und manuelle handwerkliche Fertigung dieser Boxen erfolgten durch eine gemeinnützige Organisation, wodurch ein zusätzlicher sozialer Mehrwert generiert werden konnte.

Trotz anfänglicher Unsicherheit, ob diese ungewöhnliche Lösung bei den Mitarbeiter*innen Akzeptanz finden würde, entschied sich das Unternehmen Galenica dafür, dem Konzept Raum zu geben. In einer ersten Phase wurden lediglich für die Hälfte der Belegschaft diese Boxen bestellt. Die hohe Nachfrage beziehungsweise der Wunsch vieler Mitarbeiter*innen nach einer eigenen Box führten rasch zu einer Nachbestellung innerhalb kurzer Zeit. Die schnelle und positive Resonanz bestätigte nicht nur die Alltagstauglichkeit der Idee, sondern auch den kulturellen Mehrwert, der durch eine sinnstiftende Kombination von Nachhaltigkeit, Identifikation und Gestaltung geschaffen wurde.

Inspiration

Das Projekt war bewusst als Reise ohne festgelegtes Ziel geplant. Die Projektentwicklung stellte eine kontinuierliche interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Fragen dar, wie Arbeit und Arbeitsplätze in einem Unternehmen mit ambitionierter Transformationsagenda räumlich unterstützt und gestaltet werden können. Diese Offenheit war nicht nur ein methodischer Ausgangspunkt, sondern auch die zentrale Inspirationsquelle für die architektonische Idee. Von hoher Bedeutung für die konzeptionelle Entwicklung war der Bestand selbst. Die existierenden baulichen Elemente und Materialien aus dem ursprünglichen Hauptsitz wurden nicht als Altlasten, sondern als Ressourcen genutzt. Ihre Wiederverwendung war Inspirationsquelle und gestalterisches Mittel zugleich. Die bauliche Substanz des Lagerhauses, das zum Herzstück des Swing Space mutierte, inspirierte die Planenden durch die grosszügige Raumhöhe, die robuste Materialität sowie die offene Struktur zu einer neuen räumlichen Komposition. Die damit entstandene Raum-in-Raum-Architektur mit verbindender Brücke und klar zonierten Bereichen bietet Orientierung für die Mitarbeiter*innen und inszeniert den Ort als sozialen Treffpunkt und architektonischen Ausdruck einer vernetzten Arbeitskultur.

Ebenso inspirierend war die Option, mit architektonischen Mitteln zur kulturellen und organisatorischen Transformation des Unternehmens Galenica beitragen zu können. Der Swing Space sollte keinen reinen Arbeitsort darstellen, sondern eine neue Form des Miteinanders erlauben und sichtbar machen. Die Mitarbeit am Transformationsprozess bedeutete für alle Planenden eine seltene Gelegenheit, Architektur nicht als Mittel zum Zweck, sondern als aktive Akteurin im Wandel zu verstehen. Das bedeutet, die räumliche Gestaltung wurde zu einem Vehikel, um neue Haltungen, Praktiken und Werte zu etablieren, wie beispielsweise durch die bewusste Förderung von informellen Begegnungen, das räumliche Aufbrechen bisheriger Organisationsstrukturen sowie die gezielte Inszenierung von Kollaborationsorten beziehungsweise Sitzungsräumen.

Der inspirierende Reiz des Projektes lag zudem in der provisorischen Natur. Die zeitliche Begrenzung auf drei Jahre wurde nicht als Einschränkung, sondern als neue Chance begriffen, neue Ideen unter realen Bedingungen zu erproben. Dieser experimentelle Charakter verlieh dem Prozess eine besondere Dynamik. In Kombination mit dem klaren Anspruch, alle eingesetzten Ressourcen später weiterzuverwenden oder rückzubauen, entstand ein architektonisches Konzept. Dieses ist gleichermassen innovativ, nachhaltig und zukunftsorientiert. Der Swing Space mutierte so zu einem gebauten Manifest für die Arbeitswelt von morgen und New Work, getragen vom Vertrauen der Bauherrschaft und gestaltet als Teil eines umfassenden kulturellen Wandels.

Der Einfluss von Bestand und Standort

Der Einfluss von Bestand und Standort auf das Projekt war tiefgreifend und prägend für sämtliche planerischen und gestalterischen Entscheidungen. Der temporäre Arbeitsort befindet sich unmittelbar am Hauptsitz des Unternehmens Galenica in Bern-Bümpliz, einem zentralen Ort für die Geschichte und Identität des Unternehmens. Die Bedeutung des Standortes reicht über die reine Funktion als Firmensitz hinaus. Seit der Gründung im Jahr 1927 entwickelte sich das Unternehmen Galenica vom Zusammenschluss westschweizerischer Apotheker*innen zu einem führenden, vollintegrierten Gesundheitsdienstleister. Der Hauptsitz ist daher nicht nur Verwaltungszentrum, sondern auch symbolischer Ausdruck der Unternehmensgeschichte, -kultur und -werte. Dieser kulturelle Hintergrund wurde bewusst architektonisch reflektiert und gleichzeitig zukunftsweisend weitergedacht.

Der bestehende Standort, insbesondere die Sockelzone des Gebäudes U8 und das angeschlossene ehemalige Lagerhaus, bestimmte die räumlichen Parameter des Entwurfes. Das Projektteam nutzte die vorhandene Gebäudestruktur nicht nur als Hülle, sondern als gestalterische Ressource. Die Raumstruktur des Lagerhauses, seine robuste Materialität sowie die industrielle Atmosphäre wurden nicht nivelliert, sondern als Ausgangspunkt für eine neue architektonische Sprache genutzt. Aus diesem Bestand entstand die bereits erwähnte Raum-in-Raum-Struktur. Diese Setzungen wären ohne die spezifische räumliche Qualität des Bestandes in dieser Form nicht denkbar gewesen.

Ein zentrales Prinzip war die Wiederverwendung der vorhandenen Bauteile aus dem Rückbau des ursprünglichen Turmes. Dies wurde zum konzeptionellen Kern der architektonischen Strategie und wurde ästhetisch inszeniert. Es erlaubte eine direkte materielle Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Arbeitsort. Der Bestand wurde damit zum Träger kollektiver Erinnerung und gleichzeitig zum Baustein einer neuen, transformierten räumlichen Identität. Die starke Verankerung des Projektes am Hauptsitz manifestiert sich auch in kleineren Details: in der gezielten Platzierung von informellen Treffpunkten, im zentralisierten Zugang zu alltäglichen Ressourcen wie der Kaffeemaschine oder den Materialboxen, die bewusst in gemeinsamen Zonen konzentriert wurden. Dies war Teil eines übergeordneten Entwurfes, in welchem der Raum als Katalysator für den kulturellen Wandel verstanden wurde. Mithilfe der räumlichen Interventionen wurde ein Umfeld kreiert, dass den Mitarbeiter*innen Identifikation mit dem Unternehmen ermöglicht und zugleich neue Formen der Kollaboration initiiert.

Die Entscheidung, den Standort nicht nur funktional zu nutzen, sondern aktiv in den Entwurfsprozess einzubinden, resultierte in einem Projekt, das nicht beliebig reproduzierbar ist, sondern einzig und allein an diesem spezifischen Ort in dieser Form entstehen konnte. Der Swing Space ist nicht nur ein temporäres Provisorium, sondern ein Ausdruck der Unternehmensgeschichte, der physischen Bedingungen des Hauptsitzes sowie der zukunftsgerichteten Ambition, Transformation räumlich zu denken und sichtbar zu machen.

Einfluss von Bauherrschaft und Nutzenden

Der Einfluss der Bauherrschaft, der Auftraggeber*innen und künftigen Nutzer*innen auf das Projekt prägte die Projektplanung und Realisierung in allen Phasen. Anstelle des traditionellen Top-down-Ansatzes wurde ein partizipativer und dialogischer Prozess etabliert, welcher dem Anspruch gerecht wurde, nicht nur eine funktionale Übergangslösung zu schaffen. Die Beteiligung der Mitarbeiter*innen erfolgte substanziell und nicht nur symbolisch. Durch Feedback-Runden und Workshops wurden die Visionen und Wünsche der künftigen Nutzer*innen systematisch in den Planungsprozess integriert. Die aktive Mitgestaltung durch die Mitarbeiter*innen manifestierte sich unter anderem in der Entwicklung thematischer Zonen, in der Formulierung räumlicher Bedürfnisse sowie in der Erprobung neuer Arbeitskonzepte. Die Gestaltung von Orientierungs- und Leitsystemen sowie von kommunikativen Installationen wie der News-Wall oder der zonenspezifischen Beschriftung basierte teilweise auf konkreten Vorschlägen aus der Belegschaft. Dieser integrative Ansatz förderte nicht nur die Identifikation mit dem neuen Arbeitsumfeld, sondern trug zudem zur Akzeptanz der räumlichen Veränderungen bei.

Ein weiterer Einflussfaktor war die Haltung der Geschäftsführung gegenüber dem Projekt. Diese zeichnete sich durch ein hohes Mass an Vertrauen gegenüber dem Planungsteam aus und verzichtete bewusst auf eine eng geführte Steuerung des Entwicklungsprozesses. Statt konkreter Zielvorgaben wurde eine Offenheit kultiviert, die es erlaubte, räumliche und konzeptionelle Optionen kreativ im Sinn eines gemeinsamen Erkenntnisgewinnes zu entwickeln. Die Unternehmensführung liess sich auf die gestalterische Expertise ein, erkannte jedoch gleichzeitig die Bedeutung der Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen als Träger*innen des kulturellen Wandels. Diese Offenheit für Resultate und Prozesse war nicht nur der Ausdruck eines kooperativen Führungsstils, sondern auch ein konstitutives Element des architektonischen Ergebnisses.

Die Planer*innen wurden nicht nur als Dienstleister*innen verstanden, sondern als Partner*innen in einem transformativen Prozess, der gleichermassen räumlich, organisatorisch und kulturell gedacht wurde. Die Resultate des architektonischen Designs sind unmittelbar aus der Mischung aus Rückzugs- und Begegnungsorten, der Flexibilität der Arbeitsbereiche, der bewussten Förderung informeller Kommunikation und der konsequenten Orientierung an realen Nutzungsbedürfnissen ablesbar. Der Swing Space des Unternehmens Galenica ist daher ein Zeugnis für die Wirksamkeit partizipativer Planungskultur.

Aufgrund der engen Verzahnung von Nutzer- und Planungsperspektive entstand ein Raum, welcher die Visionen des Unternehmens abbildet und mitgestaltet. Der Einfluss der Auftraggeberschaft wurde damit zum integralen Bestandteil des Entwurfsprozesses und entscheidend für die Authentizität und Qualität des entstandenen Raumes. Dies führte zudem zu einem Arbeitsumfeld, das funktional überzeugt und emotional bei den Mitarbeiter*innen verankert ist.

Einreihung des Gebäudes in die bisher realisierten Projekte

Das Projekt Swing Space reiht sich konsequent in die bisherige Praxis unseres Architekturbüros ein, in dem architektonische Haltung, ortsbezogenes Denken und gesellschaftliche Relevanz stets im Fokus stehen. Charakteristisch für unsere Arbeitsweise ist ein integrativer Entwurfsansatz, welcher die baulichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten eines Standortes nicht nur berücksichtigt, sondern als wesentlichen Teil des architektonischen Konzeptes versteht. Auch in früheren Projekten haben wir mit besonderem Augenmerk auf bestehende Strukturen, Kreislaufstrategien und den bewussten Umgang mit Ressourcen gearbeitet. Wir schaffen Architekturen, die nicht nur ästhetisch und funktional überzeugen, sondern eine klare Haltung gegenüber Gesellschaft und Umwelt beweisen.

Das Projekt Swing Space des Unternehmens Galenica stellt in diesem Kontext ein konsequentes Weiterdenken dieser Prinzipien dar. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Bestand, die Integration wiederverwendeter Bauteile und Materialien sowie die enge Kooperation mit der Auftraggeberschaft und den künftigen Nutzer*innen repräsentieren unsere Überzeugung, dass nachhaltige Architektur nur in kollaborativen und kreativen Prozessen entstehen kann. Gleichzeitig markiert das Projekt einen Höhepunkt in unserer kontinuierlichen Beschäftigung mit Raumtypologien für neue Arbeitswelten. Mit dem Swing Space konnten wir nicht nur temporäre Anforderungen erfüllen, sondern ein räumliches Narrativ schaffen, das Transformation, Gemeinschaft und kulturellen Wandel sowie ein Konzept von New Work sichtbar macht.

Die starke Kontextualität, die Offenheit für partizipative Prozesse sowie der Fokus auf ressourcenschonende und reversible Architekturen zählen seit Jahren zu den Leitmotiven unserer Arbeit. Der Swing Space kombiniert diese Ansätze in verdichteter Form und ermöglicht es, viele unserer bisherigen Erfahrungen auf einer neuen Ebene zum Ausdruck zu bringen. Insofern ist das Projekt sowohl Ausdruck einer etablierten Haltung als auch ein Experimentierfeld für künftige Entwicklungen in unserer architektonischen Praxis.

Richtungsänderungen vom ersten Entwurf bis zum fertigen Gebäude

Das Projekt Swing Space entwickelte sich nicht entlang einer linearen Planungslogik, sondern im Rahmen eines dynamisch-kooperativen Entwicklungsprozesses, der durch eine hohe Agilität und Offenheit geprägt war. Von Beginn an wurde die Projektentwicklung nicht als Realisierung eines fixierten Entwurfes verstanden, sondern als kontinuierlicher Gestaltungsprozess, der auf situative Erkenntnisse, neue Anforderungen oder Feedback der Mitarbeiter*innen und Geschäftsführung reagierte. In diesem Sinn war das Projekt nicht nur räumlich, sondern auch methodisch Ausdruck eines kollektiven Lern- und Wachstumsprozesses.

Die kontinuierlichen Richtungsänderungen waren nicht Ausdruck von Unsicherheit, sondern integraler Bestandteil eines iterativen Vorgehens. Der Teamflow, der sich dabei zwischen den beteiligten Planer*innen, der Bauherrschaft und den Nutzergruppen entwickelte, erlaubte eine enge Abstimmung auf derselben Augenhöhe. Das bedeutet, dass Entscheidungen weder hierarchisch verordnet oder getroffen, sondern gemeinsam hinterfragt und entwickelt wurden. Bei Bedarf wurden Entscheidungen so auch revidiert. Auf diese Art wurde das Projekt fortlaufend an neue Erkenntnisse, veränderte Rahmenbedingungen und konkrete Nutzererfahrungen angepasst.

Mithilfe dieses prozessorientierten Zuganges konnte das architektonische Konzept so präzise auf die realen Bedürfnisse der Nutzer*innen ausgerichtet werden. Aus der hohen Planungsflexibilität resultierte, dass auch noch kurz vor der Inbetriebnahme Anpassungen vorgenommen werden konnten, die zur funktionalen und atmosphärischen Qualität des Projektes beitrugen. Der Entwurf wurde nicht als starres Konstrukt begriffen, sondern als lebendiges Gefüge, das sich im Dialog mit dem Standort, dem Bestand und den Mitarbeiter*innen entfalten konnte.

Durch diese iterative Einstellung konnte eine Architektur geschaffen werden, die sich nicht nur durch formale Kohärenz, sondern auch durch situative Angemessenheit und hohe Nutzerorientierung auszeichnet. Eine ständige Bereitschaft für die Weiterentwicklung ist entscheidend für die Qualität des Endergebnisses und zeigt, dass sich wandelnde Arbeitswelten, die sich gesellschaftlichen Anforderungen stellen können, zunehmend an Relevanz gewinnen.

Einfluss von energetischen oder konstruktiven Trends

Das Projekt Swing Space ist von aktuellen energetischen und konstruktiven Entwicklungen geprägt. Dies gilt insbesondere bezüglich der Nachhaltigkeit der Architektur sowie der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Die gestalterischen und technischen Entscheidungen folgten keiner dogmatischen Orientierung an einzelnen Standards, sondern einem integrativen Ansatz. Dieser berücksichtigte die tatsächliche Nutzungsdauer, die graue Energie verbauter Materialien sowie deren Rückbaubarkeit in einem ausgewogenen Verhältnis.

Im Zentrum stand die Optimierung des energetischen Gesamtverhaltens im Kontext einer temporären Nutzung. Anstatt das Gebäude durch konventionelle energetische Massnahmen überzudimensionieren, lag der Fokus auf einem intelligenten Ressourceneinsatz. Bestehende Materialien und Bauteile wurden dort genutzt, wo sie einen langfristigen Mehrwert generieren. Damit wird ein bewusster Umgang mit grauer Energie abgebildet, weil auf die Herstellung neuer Materialien weitgehend verzichtet wurde, falls Bestandskomponenten in gleicher Qualität bereits verfügbar waren. Damit basiert das Konzept für den Swing Space auf einer energetischen Angemessenheit, die sich an der Dauer und Intensität der Nutzung orientiert.

Ein zentrales Ziel lag darin, möglichst viele Komponenten nach der temporären Nutzung im Swing Space weiterverwenden oder rückbauen zu können. Dies wurde seitens der Bauherrschaft als konkrete planerische Vorgabe aufgefasst. Alle neu eingebrachten Bauteile, insbesondere Möbel, Installationen und modulare Elemente, wurden bezüglich der späteren Integration in den sanierten Turm oder einer anderen Weiterverwendung ausgewählt. Dabei war auch die gestalterische und funktionale Anschlussfähigkeit an künftige Raumkonzepte von Bedeutung.

Diese konsequente Ausrichtung an zirkulären Prinzipien macht den Swing Space des Unternehmens Galenica zu einem exemplarischen Projekt im Sinne eines ressourcenschonenden Bauens. Der bewusste Verzicht auf energetisch ineffiziente Massnahmen mit kurzer Lebensdauer und die gezielte Integration vorhandener Materialien beweisen, dass Nachhaltigkeit im Projekt als gestaltprägende Leitlinie gilt und nicht als additiver Aspekt. Weiterhin leistet der Swing Space damit nicht nur einen Beitrag zur ökologischen Verantwortung. Damit kann zudem gezeigt werden, auf welche Art konstruktive und energetische Trends sinnvoll miteinander in temporäre architektonische Strukturen integriert werden können, ohne die funktionale oder gestalterische Qualität einzubüssen.

Beitrag zum Projekterfolg

Zum Erfolg des Projektes trug insbesondere die Kombination aus einem ressourcenreichen Bestand und einer mutigen, offenen Bauherrschaft bei. Die vorgefundenen Materialien und Bauteile sowie die räumlichen Strukturen wurden pragmatisch genutzt und als gestalterisches Potenzial verstanden. Türen, Tore und Trennwände sowie andere Bauteile aus dem Rückbau fanden gezielt Wiederverwendung. Diese verleihen dem neuen Raum Identität und Tiefe. Ebenso entscheidend war das tiefe Vertrauen der Bauherrschaft in den kreativen Prozess. Die Bereitschaft, traditionelle Pfade zu verlassen und auf eine kooperative Entwicklung ohne starre Zielvorgaben hinzuarbeiten, war die Basis für ein agiles und lebendiges Bauprojekt, das weit über rein materielle Faktoren hinaus durch Haltung und Kooperation.

Das Projekt von H + R Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.