Innovationslabor Winterthur

8404 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 16. März 2025

gadolaringli architekten fhsia

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

CPC-Bauweise

Die vorfabrizierte CPC-Bauweise (Carbon Prestressed Concrete) setzt neue Massstäbe im Hochbau, indem sie Nachhaltigkeit und technische Effizienz kombiniert. Der Einsatz einer Carbon-Bewehrung mit hoher Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit ermöglicht schlanke, leichte und dennoch hochstabile Tragkonstruktionen, die bis zu 75 Prozent weniger Material benötigen als herkömmliche Betonbauweisen. Ein erstes Pilotprojekt – das Innovationslabor Winterthur – zeigt das vielseitige Potenzial von CPC-Platten eindrucksvoll: von der Reduktion der CO₂-Bilanz über den erstaunlichen entwerferischen Gestaltungsspielraum bis hin zur Wiederverwendung des Baumaterials. Die zukunftsfähige Bauweise kann den Nachhaltigkeitsaspekt der Baubranche deutlich verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft leisten.

Projekt

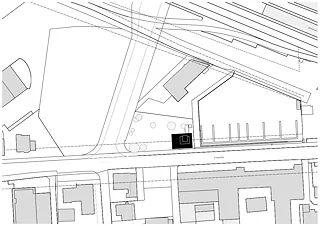

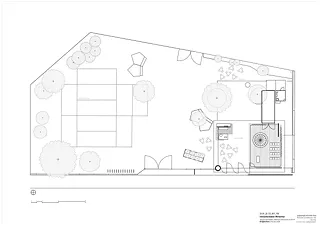

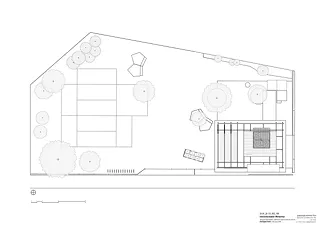

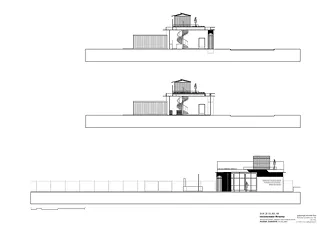

Der einstöckige, offene Pavillon mit Aussichtsplattform ist auf einem brachliegenden städtischen Grundstück nahe des Bahnhofs Grüze entstanden, dient heute als Besucherzentrum für die Grossbaustelle der «Querung Grüze» (Leonie-Moser-Brücke) und längerfristig als vielseitiger Veranstaltungsort und Treffpunkt im Entwicklungsgebiet Grüze. Der Stadtteil wird seinen heutigen Charakter als Gewerbegebiet durch eine Vielzahl von Bauprojekten in den nächsten Jahren nachhaltig hin zu einem städtischen Wohn- und Dienstleistungsquartier verändern.

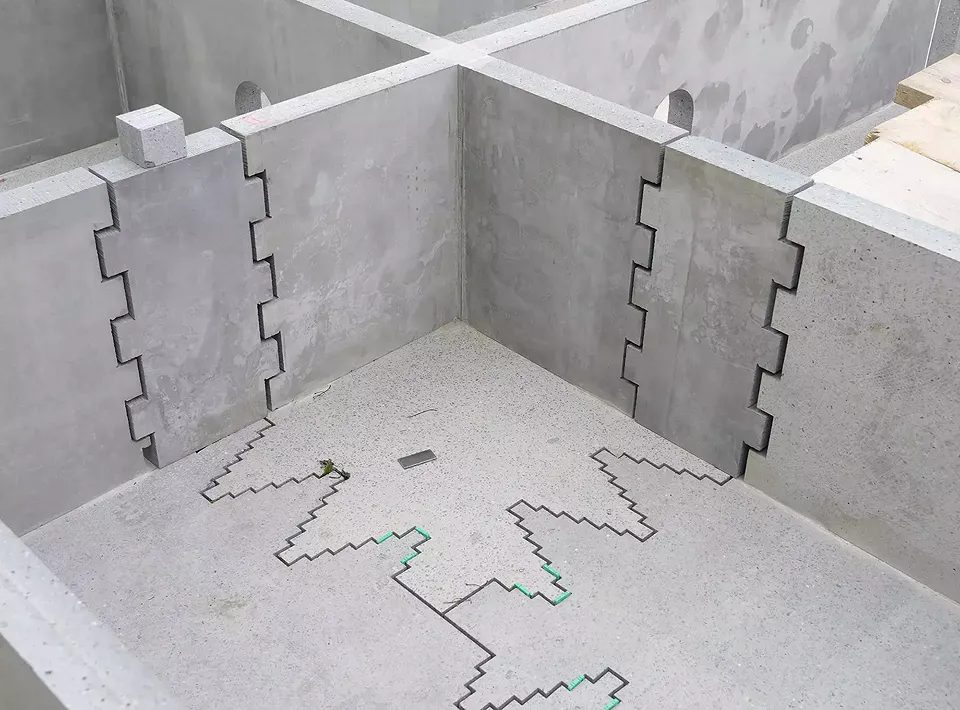

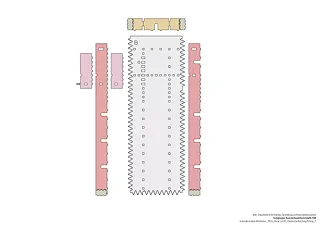

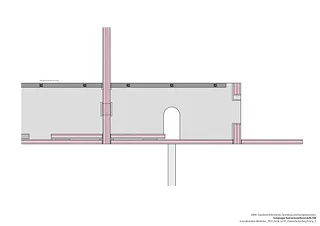

Das minimal gestützte, reduzierte Beton-Dachtragwerk mit einer Ausdehnung von 130 Quadratmeter überdeckt einen offenen Veranstaltungsraum mit multifunktionaler Nutzung. Das Bauvolumen, direkt an die Durchgangsstrasse gesetzt, bildet einen Filter zum dahinterliegenden, neu angelegten Gartenbereich, der in der warmen Jahreszeit als Sommer-Café und Quartiertreffpunkt dient. Das Bauwerk ist als «nutzbarer Rohbau» konzipiert, der die Tektonik der neuartigen Konstruktionsweise inszeniert. Deckenuntersicht und Haupttragwand sind geprägt durch die mäandrierenden Plattenstösse und Nockenverbindungen, die im Innenraum ornamental in Erscheinung treten. Die Konstruktionsweise vermag damit einen ihr eigenen, spezifischen architektonischen Ausdruck zu erzeugen. Eine offene Wendeltreppe erschliesst den Dachbereich, der zum einen den Ausblick frei gibt auf die nachbarschaftliche Baustelle des entstehenden Brückenbauwerks über die Bahnlinie, zum andern Fachinteressierten Einblick gewährt in die sichtbare Dachkonstruktion.

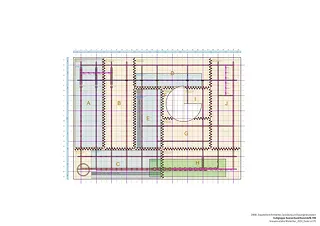

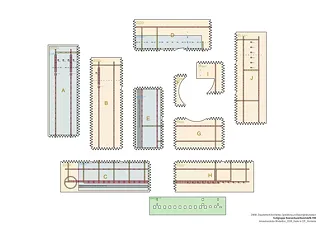

Tragkonstruktion

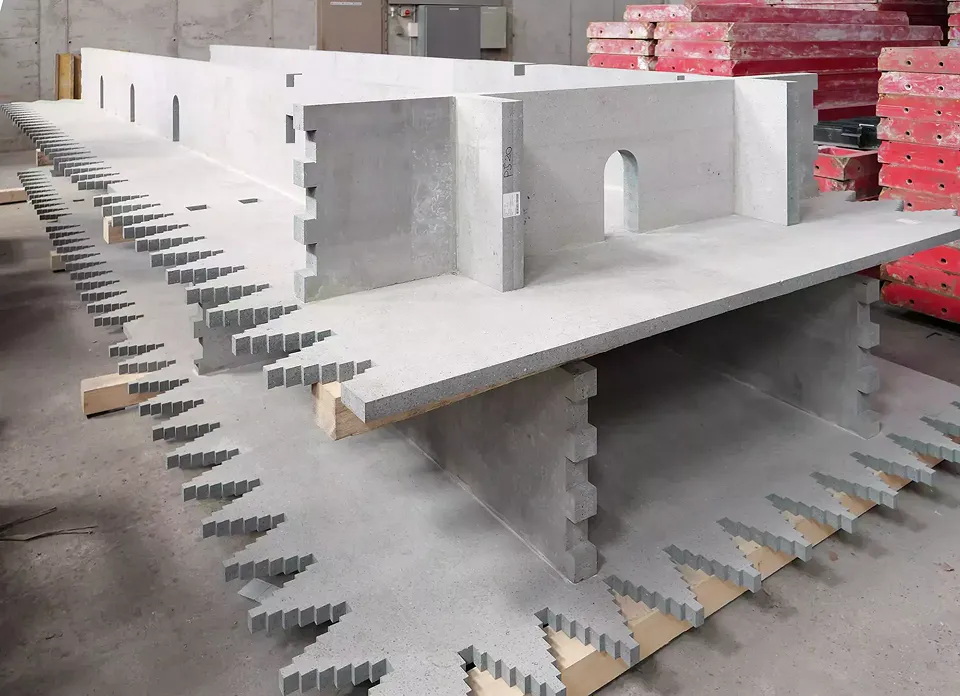

Das Tragwerk der Rippendecke besteht aus einer 40 Millimeter starken unteren CPC-Platte, die Zugkräfte aufnimmt. Die von den Bauingenieur*innen der ZHAW entwickelte Zip-Verbindung (treppenartige Verzahnung zwischen den einzelnen vorgefertigten Elementen) ermöglicht eine effiziente Übertragung von Zug-, Quer- und Biegekräften sowie das nahtlose Addieren unterschiedlicher Elemente zu einer Endlosdecke. Die Zugplatte wird ergänzt durch obenliegende, vertikale Druckrippen aus 70 Millimeter starken und 520 Millimeter hohen CPC-Platten. Diese sind im Abstand von 1,20 Meter orthogonal angeordnet, mit der Zugplatte verzahnt und ermöglichen Spannweiten von über 9 Meter.

Materialeinsatz

«Carbon Prestressed Concrete» wird als Halbfabrikat in grossen Platten (3.5 x 17 Meter) hergestellt. Präzision bei Herstellung und Verarbeitung spielen eine zentrale Rolle: CNC-gesteuerte Maschinen und Wasserstrahltechnik sorgen für einen exakten Zuschnitt nach 3D-Planungsdaten. 80 Einzelbauteile wurden in der Werkhalle zu 14 Grossbauteilen vormontiert und mit Mörtel verbunden. Mittels detaillierter Logistikplanung wurden die Grossbauteile am Bauort unter schwierigen Witterungsbedingungen millimetergenau versetzt und durch Ausmörteln der 5 Millimeter starken Fugen zu einem Bauwerk gefügt.

Vorgespannte, orthogonal angeordnete Carbonlitzen in den Platten bieten hohe Zugfestigkeit und gute chemische Beständigkeit. Sie übernehmen die Funktion von Bewehrungsstahl und verleihen dem Beton Zugfestigkeit, ohne zu korrodieren. Beton verfügt über hervorragende Druck- und Schubfestigkeiten, ist robust, witterungsbeständig und feuerfest. In der konzipierten Rippendecke ergänzen sich die beiden Materialien ideal, indem sie präzise dort eingesetzt werden, wo sie ihre maximale Leistung erbringen. Damit lassen sich beträchtliche Materialressourcen einsparen.

Nachhaltigkeit

Der Nachhaltigkeit kommt beim Projekt «Innovationslabor» auf unterschiedlichen Ebenen grosse Bedeutung zu. Der Pavillon übernimmt als Quartiertreffpunkt eine wichtige Funktion während der Transformationsphase des Stadtquartiers und trägt damit zur Identitätsbildung am neu entstehenden Ort bei. Zu gegebener Zeit macht das Provisorium Platz für eine definitive bauliche Ergänzung. Der Einsatz der zukunftsfähigen CPC-Bauweise führte bei der Erstellung zur Einsparung von drei Viertel des herkömmlich benötigten Betons - ohne Kompromisse bezüglich Stabilität oder Langlebigkeit. Gleichzeitig ist eine nachhaltige, spätere Wiederverwendung der Konstruktion vorgesehen: Die Bauteile werden mit dem Rückbau des Pavillons vom Hersteller zurückgenommen. Die für das Innovationslabor verbauten CPC-Platten sind lediglich auf Zeit gemietet und werden nach dem Einsatz in der Grüze aufbereitet und an anderer Stelle erneut eingesetzt. Für ergänzende Elemente (Bodenbeläge, Treppe, Dachaufbau) wurden Re-Use-Bauteile verwendet. Ein einfaches Bistro-Möbel (Konzeption «Kollektiv Zebra», Zürich) ist aus ungebrannten Lehmsteinen ohne Vermörtelung und aus wiederverwendeten Holzplatten gefügt und kann später vollständig rückgebaut werden. Ebenso ist die Umgebungsgestaltung als innovatives Versuchsfeld angelegt. Mit einer Testreihe unterschiedlicher Bodenaufbauten und Pflanzungen sucht Stadtgrün Winterthur nach Erkenntnissen zu resilienter Umgebungsgestaltung auf dem Stadtgebiet. Eine Versuchsanlage untersucht zudem das Prinzip der «Schwammstadt», um künftig Hitzeperioden und Starkregenereignissen begegnen zu können.

Das Projekt von gadolaringli architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.