Merian Gärten – Infrastrukturpavillon und Sanierungen der Villa und Gewächshäuser

4142 Münchenstein,

Schweiz

Veröffentlicht am 12. April 2024

Beer Merz AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

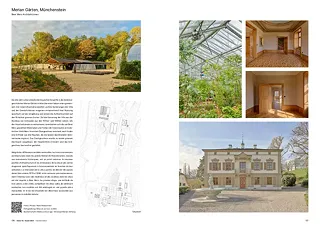

Drei sehr unterschiedliche bauliche Interventionen in den denkmalgeschützten Merian Gärten haben eine zentrale Gemeinsamkeit: Sie reagieren ihrer Nutzung entsprechend spezifisch auf die Umgebung und tragen auf ihre Art dazu bei, die Gartenanlage ins Zentrum zu rücken.

Ausgangslage

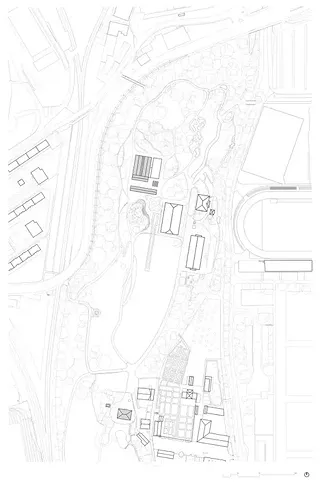

Die 18 Hektaren grossen Merian Gärten gehören der Christoph Merian Stiftung (CMS). Sie sind Teil der 50 Hektaren Land, die Christoph Merian 1824 zu seiner Hochzeit mit Margaretha Burckhardt von seinem Vater als Geschenk erhalten hatte und die 1886 ins Vermögen der CMS übergingen. Nach Umbauarbeiten anlässlich der Grün80 wurden die Marian Gärten anhand der Pläne von Fontana Landschaftsarchitekten von 2020 bis im Sommer 2022 erneut umgestaltet. In diesem Zusammenhang wurden auch die Gewächshäuser und die Villa saniert und ein neuer Infrastruktur-Pavillon errichtet.

Entwurfsidee

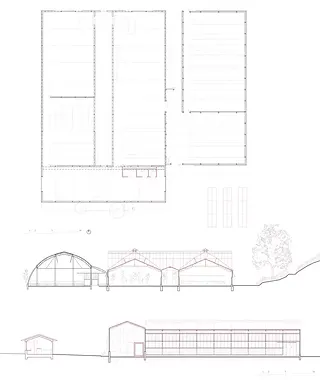

Der Infrastrukturpavillon bildet zusammen mit den angrenzenden Gewächshäusern einen kleinen Werkhof und wurde als ein funktionaler und doch zurückhaltend charmanter Zweckbau entworfen. Die baumkronenartig aufgegabelten Stützen an den beiden Schmalseiten geben ihm ein eigenwilliges Aussehen und schaffen sowohl überdeckten Aussenraum wie auch Raum für die Hängung der Efeusammlung. Trotz seiner Bedeutung für die tägliche Gartenarbeit ordnet sich der Pavillon durch die dunkelgrüne Farbgebung und seine geringe Höhe den anderen Gebäuden unter – die Pflanzen bleiben als Hauptakteure im Vordergrund. Die noch gut erhaltene Stahlstruktur der Gewächshäuser wurde in den Dächern mit filigranen und leichten Aluminiumprofilen ergänzt und so das zusätzliche Gewicht der neuen Isolierverglasung kompensiert. Eine kleine WC-Box rundet den funktionalen Arbeitsbereich für Gärtner*innen und ab.

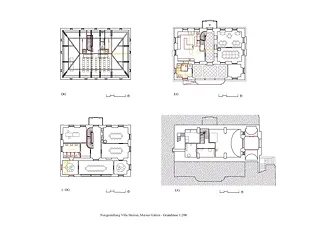

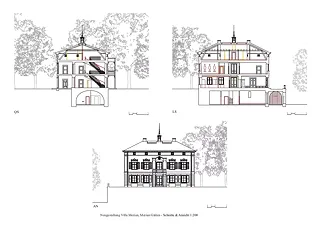

Ziel der Sanierung der Villa war, die Einbauten aus den 1970er- und 1990er-Jahren zurückzubauen und das Haus sorgfältig zu restaurieren, damit es wieder aussieht wie zu Merians Zeiten. So orientieren sich die Farben und Materialien der Innenräume an historischen Vorlagen. Die Villa steht auch im Inneren seit 1970 unter Denkmalschutz und zeichnet sich durch einzigartige dekorative Elemente aus. Die Planungs- und Bauarbeiten erfolgten deshalb in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege des Kantons Basel-Landschaft. Sie wird in Zukunft als Tagescafé und Seminarhaus genutzt.

Projektierung

Die Projektierung und Umsetzung der Infrastrukturbauten – Pavillon und Gewächshäuser musste sehr präzise auf den laufenden Betrieb der Gärten und die gleichzeitig stattfindende Neugestaltung der gesamten Gartenanlage abgestimmt werden. In enger Zusammenarbeit mit Vermittlung und Betrieb wurden einerseits die betrieblichen Abhängigkeiten und Bedürfnisse in den Entwurf integriert und das übergeordnete Vermittlungskonzept der Merian Gärten auf die Sichtbarkeit der Gärtnerarbeit ausgedehnt.

Auf der dritten relevanten Nutzungsebene reagieren auch die Infrastrukturbauten auf das, mit den Neuen Scheune realisierte, gesamtheitliche Gastronomiekonzept.

Dem übergeordneten Entwurfskonzept entsprechend orientieren sich in der Villa Merian alle baulichen Eingriffe wie auch Farb- und Materialkonzepte so weit wie möglich an historischen Vorlagen. Die Farbgebung der Fassade beruht auf einer restauratorischen Untersuchung der Farbschichten. Im Erdgeschoss – insbesondere im Boudoir – wurden die Deckengemälde und Raumausstattungen aufgefrischt und ausgebessert. Im ersten Obergeschoss ist Richtung Süden eine Enfilade aus drei Räumen entstanden, welche die beiden Seminarräume ergänzt. Das Dachgeschoss wurde zu einem grossen Dachraum umgebaut. Erneuert wurde die Haustechnik, die Küche ersetzt und die Toilettenanlagen im Erdgeschoss hindernisfrei gestaltet. Der Einbau einer Nebellöschanlage hat neben dem Personenschutz auch den Schutz der Bausubstanz massiv erhöht.

Realisierung

In intensiver Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sind auch Erkenntnisse während der Ausführung in das Materialkonzept eingeflossen. So ist unter mehreren neueren Bodenbelägen ein gut konservierter und vermutlich bauzeitlicher Tannen-Riemenboden hervorgekommen. Dieser dient als Referenz für die neu zu erstellenden Parkettböden und ergänzt die reichhaltigen Kassettenböden aus dem 19. Jahrhundert und von 1970.

Besonderheiten

Die drei Eingriffe verdeutlichen in ihrer Gesamtbetrachtung und auch in ihrer Unterschiedlichkeit, wie wichtig das permanente Reflektieren von Nutzung, Bestand, Erweiterung und der entsprechenden Interpretation und Ausformulierung von baulichen Massnahmen ist. Nicht jede Massnahme hat übergeordnet die gleiche Bedeutung für die konkrete Nutzung jedoch kann das kleinste Detail entscheidend sein. In einem zusammenhängenden Kontext wie dieser denkmalgeschützten Gartenanlage soll der funktionale Neubau der Gärtnerinfrastruktur in den Hintergrund treten, hat aber als Teil des Ganzen trotzdem seine Berechtigung, ist automatisch sichtbar. Dem gegenüber steht die unübersehbare herrschaftliche Villa, die schon immer das Zentrum der Anlage war.

Das Projekt von Beer Merz AG Architekt:innen wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Jørg Himmelreich publiziert.