Pumpstation «Lange Erlen», Basel

4058 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. September 2020

Staehelin Meyer Architektur AG

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Roh und repräsentativ

Leicht versteckt, in einem Gebiet mit Wald, Wiesen und Feldern zwischen Basel und Weil am Rhein verbirgt sich eine neue Pumpstation, die Teil der Basler Trinkwasserversorgung ist. Der von Staehelin Meyer Architekten modellierte, weisse Baukörper fügt sich bestimmt, dennoch zurückhaltend in die Umgebung ein.

Infrastrukturbauten haben eine spezielle Rolle in der Baukultur inne. Sie nehmen meist eine gestalterisch eher untergeordnete Rolle in einem urbanen Kontext ein, besitzen den Charakter einer dienenden Funktion und stellen dabei eine immer gleiche, nicht selten aber relevante Leistung zur Verfügung. Genau dieses Wesen zwischen Funktion und Repräsentation ist es, was Infrastrukturbauten für Architekten so interessant macht. Es geht darum, Bauwerke zu entwickeln, die in gewisser Weise ein Schattendasein führen, dabei aber eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen – und denen deshalb eine besondere gestalterische Aufmerksamkeit zusteht.

Infrastruktur Trinkwasser

So etwa bei Bauten für die Trinkwasserversorgung. Das Wasser aus dem Hahn in der Wohnung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Dessen Aufbereitung aber ist ein komplexes System aus Gewinnung, Reinigung und Transport, in stets gleichbleibend hoher Qualität. In Basel etwa, wo das Trinkwasser von der IWB (Industrielle Werke Basel) zur Verfügung gestellt wird, ist das ein durchaus spannendes Prozedere: Da das hauseigene Grundwasser aus dem Gebiet Wiesetal für die Versorgung der Stadt nicht ausreichen würde, reichert die IWB es in der Lange Erlen – einer Ebene mit Uferwald entlang des Wasserverlaufs der Wiese – mit Rheinwasser an, wobei bewaldete Gebiete geflutet werden. Das dann versickernde Wasser wird vom Boden quasi natürlich gefiltert und mischt sich mit dem Grundwasser. Danach wird es wieder heraufgeholt, durchläuft verschiedene Filtrations- und Reinigungsschritte, ehe es schliesslich als fertiges Trinkwasser in die Haushalte gepumpt wird. Das Wasser in den Wohnungen hat also einen langen, durchaus wertvollen Weg hinter sich.

Gletscherwasser, Kies und Sand

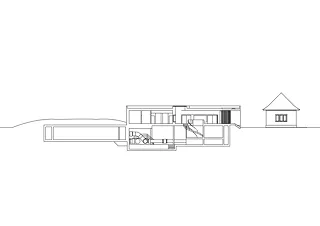

Hier in der Lange Erlen nun wurde eine neue Pumpstation errichtet, deren Pumpen dafür zuständig sind, das fertige Trinkwasser ins Netz zu den Reservoiren zu speisen. Die Basis der Entwurfsidee von Staehelin Meyer Architekten aus Basel bildeten kraftvolle Bilder vom Weg des Wassers aus den Alpen, wo der Rhein seinen Ursprung hat, von den Gletschermühlen, die von Gletscherwasser, Kies und Sand geschaffen wurden, und von Flusskieseln, die durch die Kraft des Wassers rund geschliffen wurden. Daraus entwickelten sie ein Grundgerüst von Form, Funktion und Materialisierung für die neue Pumpstation. Der Abbruch von verschiedenen Bauten, die einst als Pumpstation, Büroräumlichkeiten, Kohlenbunker für die Heizung und in jüngster Zeit als Mehrzweckgebäude inklusive Trafostation genutzt wurden, ermöglichte den Neubau eines weitläufigen, flachen Baukörpers sowie die Gestaltung einer Grünfläche mit Wiesenblumen und einheimischen Bäumen, wodurch eine natürlich Verbindung zum umgebenden Grün geschaffen werden soll.

Subtraktive Modellierung

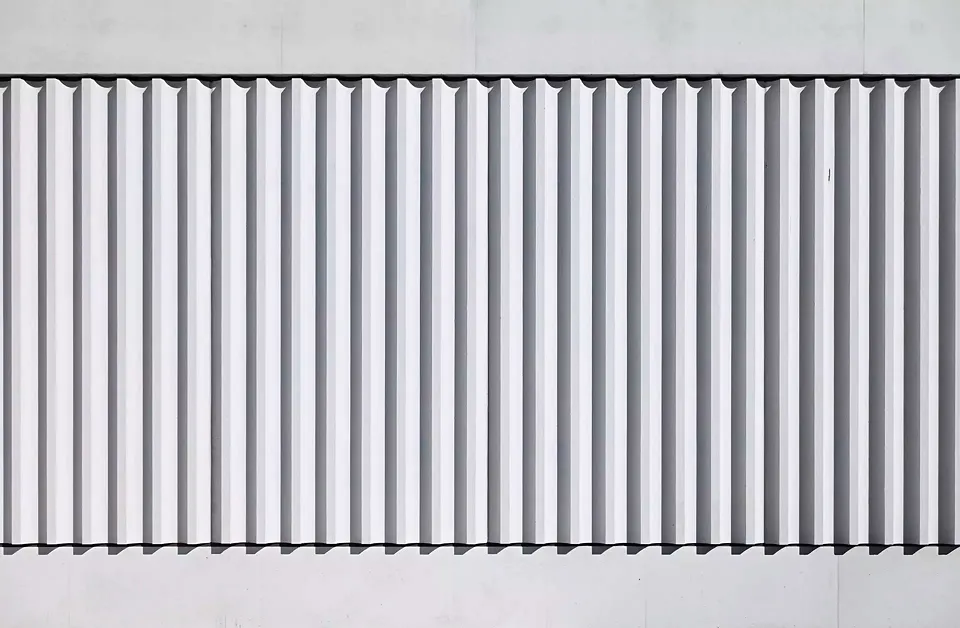

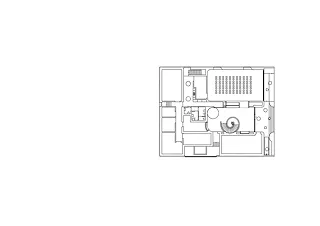

In der Aussenwirkung sollte der Neubau eine eigenständige, nach allen Seiten ruhig wirkende Erscheinung erhalten und den bestehenden Gebäuden sowie allfälligen zukünftigen Erweiterungsbauten selbstbewusst und zugleich zurückhaltend gegenüberstehen. So ist der Baukörper aus weissem Beton subtraktiv gestaltet, ausgehend von der rein geometrischen Form eines flachen, fast quadratischen Quaders, aus dem die verschiedenen Funktionen herausgeschliffen sind. Die Fassaden sind teilweise mit einer kräftigen vertikalen Profilierung versehen, die als plastisches Element die Flächen wellenartig ordnet und je nach Sonnenstand ein Schattenspiel erzeugt. Den Haupteingang markiert eine aus dem Beton herausmodellierte, so die Architekten, «Sitzstufenlandschaft» aus einer breiten Treppe mit einer Rampe rechts daneben und links einigen Sitzmöglichkeiten mit einem schmalen Wasserbecken, das als Brunnen auf die Funktion des Bauwerks verweist. Die dunkle Frontfassade dahinter besitzt analog zur vertikalen Profilierung der Betonfassaden ebenfalls eine vertikal profilierte Oberfläche, die allerdings mittels schwarz lackierter L-Profile (6 x 6 cm) und Stäben aus Stahl erzeugt ist.

Hochwertiger Innenausbau

Nach Betreten des Gebäudes gelangt man zunächst in eine Eingangshalle. Vorherrschendes Material ist hier ebenfalls der Beton. Durch die abgerundeten Raumkanten wird das Thema des groben Herausschleifens aus einem monolithischen Stück weitergeführt. Zusätzliche Flächen aus massiver Eiche, in denen sich Sitznischen, eine Garderobe und Lagermöglichkeiten verbergen, und ein von der Decke hängendes Werk der Künstlerin Madlaina Lys – mehrere hundert von Hand gefertigte Keramikplättchen, die an Nylonfäden aufgehängt sind – sorgen für eine hochwertige Raumcharakteristik. Rechts gelangt man in einen Mehrzwecksaal mit angegliederter Küche, der für Empfänge und Veranstaltungen genutzt werden kann. Auf diesem Stockwerk befinden sich ausserdem einige Nebenräume sowie eine von aussen zugängliche Trafostation, die Strom für das Pumpwerk liefert. Die Wendeltreppe unter dem Kunstwerk führt schliesslich ins Untergeschoss, wo sich die Netzpumpen befinden. Die Besucher gelangen hier unten auf eine Besucherplattform, die eine bauliche Sicherheitsgrenze schafft. Von hier aus können die Pumpen und die Wasserleitungen betrachtet werden.

Ein wertvolles Stück Infrastruktur

Man spürt an diesem Ort intuitiv, dass dieses Bauwerk eine wichtige Funktion beherbergt. Die grundsätzlich einfache bauliche Form erhält durch die Ausarbeitung im Detail sowie die zwar rohe, aber auch veredelte Materialität eine besondere Wertigkeit. Das macht sich vor allem durch den Umgang mit dem Beton bemerkbar, der nicht grau ist, wie man vielleicht vermuten möchte, sondern weiss, verarbeitet in gestockter, schalungsglatter und geschliffener Form und als plastisches Element erlebbar. Stets sind die Verweise auf das Grundmotiv des fliessenden Wassers, des Eises mit den herausgeschliffenen Gletschermühlen und der Flusskiese präsent. So etwa am Boden, der aus einer Weisszementmischung mit Kiessteinen besteht, die nach dem händischen Einbringen vor Ort zu einem schönen Terrazzo-Boden geschliffen wurde. Roh und gleichzeitig repräsentativ: Durch diese Massnahmen erhebt sich das von Staehelin Meyer Architekten errichtete Bauwerk aus seiner rein dienenden Funktion heraus und wird zu einem wertvollen Stück innerhalb einer Infrastruktur, die für die Menschen lebensnotwendig ist.

Text: Thomas Geuder

Erstveröffentlichung: Magazin der Schweizer Baudokumentation 2020–5