Albertine

1004 Lausanne,

Suisse

Publié le 05 avril 2024

bureaumilieux sàrl Architectes BFH/HES-SO REG A SIA

Participation au Swiss Arc Award 2024

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

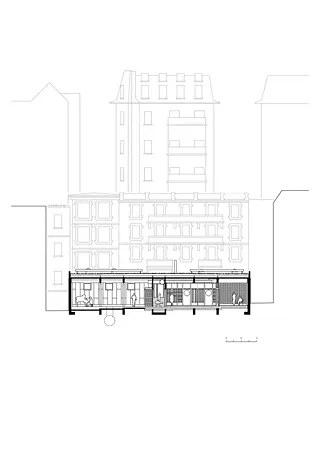

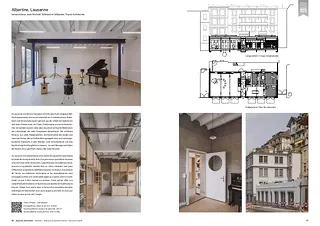

La transformation d’un atelier de réparation automobile en école de musique est le fruit d’un processus organique. L’occupation préalable du lieu, l’esthétique brute et la réassignation de l’existant modèlent un projet dont la transparence du geste constructif se voudrait le résultat.

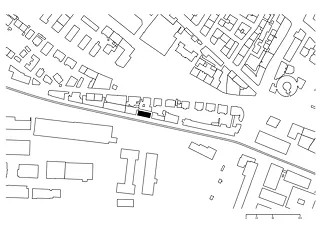

Situation initiale

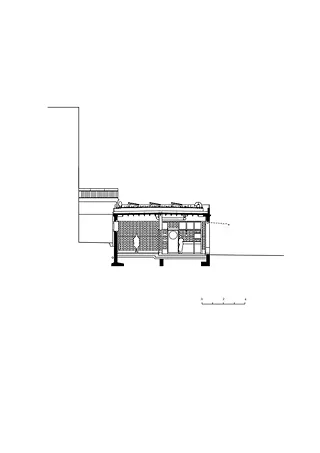

La rue de Genève s’est créée en 1920 avec un grand projet de remblais (vallée du Flon). Jusqu’en 1925 l’entier des bâtiments de la rue est construit avec des rez-de-chaussée occupés principalement par des garages, des ateliers ou des stations essence.

Dû à la forte topographie du quartier, une série d’imbrications des éléments bâtis s’est créée le long de cette rue. Dans notre cas, une servitude de passage à l’usage du bâtiment voisin a été constituée. Celle-ci scinde l’atelier de réparation automobile en deux et assure un accès au pied du bâtiment en surplomb.

Ébauche du projet

Dès son origine, cette réaffectation d’un édifice dévolu à l’artisanat en espace de création et de pédagogie s’envisage comme un processus, une succession d’actions qui rétroagit sur l’ensemble de la transformation.

En amont des travaux, le site, vide, est investi par l’atelier des architectes qui bénéficient de cette opportunité pour expérimenter in situ les volumes concernés ainsi que pour faire évoluer la proposition en concertation avec le maître d’ouvrage: des résidences avec des étudiant·e·s sont mises sur pied afin d’élargir les réflexions au sujet des potentialités qu’offre le lieu et divers événements culturels y sont organisés. Par exemple, un concert incite à libérer l’espace central en déportant les poteaux pour une meilleure spatialité de l’auditoire. Cette immersion rend possible une appréhension du contexte urbain et du bâti existant de l’intérieur de ceux-ci.

Étude du projet

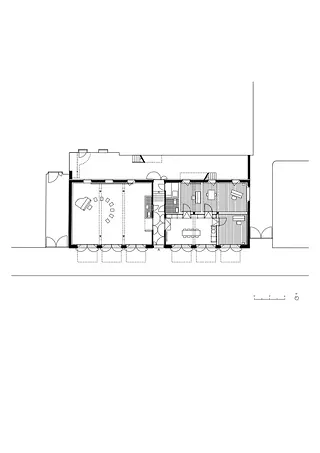

Le projet a proprement dit est largement influencée par le processus précédemment décrit. La typologie se négocie dans un volume disponible, régulé par sa structure et sa façade sur rue inchangée qui se déroule le long de la pente au rythme régulier de ses ouvertures.

La servitude de passage située à l’axe du bâtiment signe l’entrée principale de l’école et dessert de part et d’autre les différentes parties du programme (auditoire/salle de concert/résidence, foyer/cuisine, trois salles de répétition, toilettes, douches). Un travail discret des pentes dans le projet permet une distribution transversale du bâtiment tout en minimisant l’excavation. Les espaces offrent au final différentes postures face à la rue. En amont ou en aval, ils s’exposent ou s’encaisse en fonction de leur usage.

Il semblait du reste intéressant de donner à voir comment le nouveau se mêle à l’ancien, sans distinction. L’esthétique qui résulte de ces décisions – l’appréhension de matériaux bruts, sourcés et qualitatifs – semble cohérente avec l’affectation originelle et le contexte immédiat du bâtiment. L’objet livré prend alors la forme d’un ensemble fonctionnel, d’un outil aux assignations assez lâches pour être pris en main par celles et ceux qui en ont l’usage.

La planification est réalisée simultanément au chantier, comme une manière de laisser ouvert ce qui doit l’être, tout en prenant relativement rapidement les décisions radicales, définitives, qui conditionnent l’ensemble des travaux.

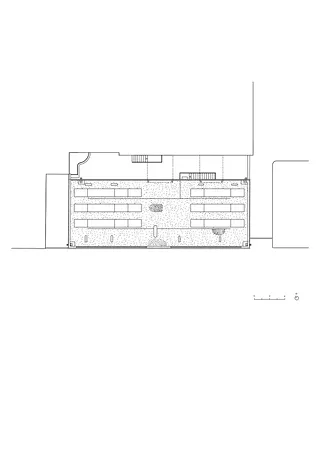

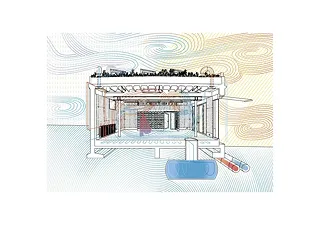

Réalisation

Dans la mesure du possible, le réemploi et la revalorisation ont été privilégié. Il en va, par exemple, de la conversion de la citerne à mazout en réservoir d’eau dévolu à la réalisation du système de refroidissement ou de l’emploi des nervures du plafond pour abriter le préchauffage de l’air entrant. Ces aspects techniques prennent en compte les impératifs de sobriété et de durabilité dont témoignent les murs en briques de terre crue choisis pour leurs caractéristiques hygrométriques ou le renforcement de l’autorégulation thermique de l'édifice par les apports de fraîcheur de la couverture végétalisée.

Les surfaces des sols s’alternent entre un linoleum uni et naturellement antiseptique pour les espaces les plus visités et un plancher en sapin massif, local et cloué à l’ancienne qui offre un caractère plus domestique aux salles de répétition.

Les éléments techniques (eau, électricité, ventilation, chauffage), que l’on s’ingénie usuellement à dissimuler ainsi que le meuble du foyer conçu en toute hauteur avec un type d’assemblage mécanique non collé, sont envisagés comme une strate bâtie égale aux autres, dont la matérialité n’a pas à être cachée ou enfouie. Outre les possibilités d’interventions, d’ajustements ou de modifications futures de ce fait facilitées, il s’agit d’un choix en faveur de la transparence du geste architectural. Cette option offre une compréhensibilité plus directe.

Particularités

La question acoustique devient un véritable enjeu architectural pour cette école qui s’est implantée en plein centre-ville. Pour ce faire, une intervention conséquente, quoiqu’en un sens minimale, a été réalisée: le sciage des murs et sols reliant l’école aux autres édifices, c’est-à-dire sa désolidarisation totale du bâti contigu qui permet de limiter la propagation des bruits solidiens et assurer ainsi les relations de bon voisinage.

Pour l’intérieur, les murs en terre crue sont employés pour leur masse et leur capacité à absorber les basses fréquences. La géométrie de la structure apparente (les anciennes dalles nervurées) la matérialité des sols (les planchers en sapin massif cloué sur lambourdes) ainsi que la dernière strate des murs (la laine de bois liée au ciment) sont, elles, décisives pour maîtriser la réverbération et la couleur sonore. Selon leurs volumes, les différentes pièces acquièrent une signature acoustique distincte et spécifique, plus mate ou plus claire.

Le projet de Jean-Michaël Taillebois et Sébastien Tripod Architectes a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2024 et publié par Valentin Oppliger.