Conversions HPT à l'ETH Zurich

8093 Zürich,

Suisse

Publié le 04 avril 2025

Bob Gysin Partner AG + Ghisleni Partner AG

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

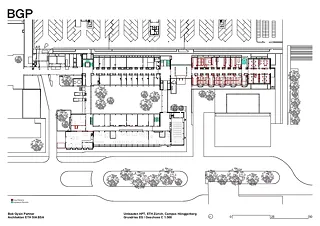

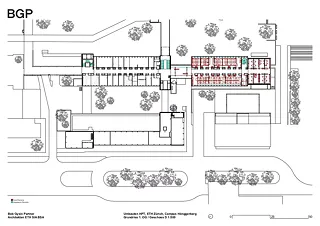

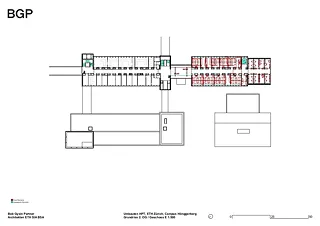

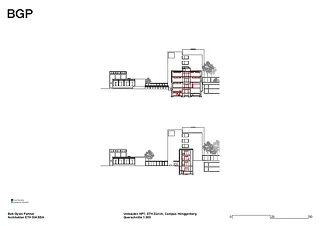

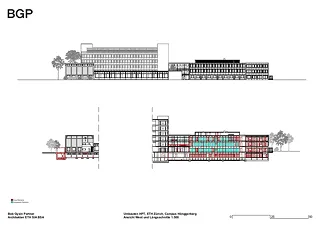

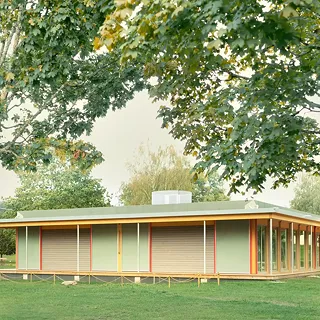

Le complexe de bâtiments HPT compte parmi les premières réalisations sur le site du Hönggerberg de l’ETH Zurich, conçu par Albert Heinrich Steiner. Achevé en 1967 et inscrit à l’inventaire des monuments historiques de la ville, l’ensemble se compose de trois corps de bâtiments parallèles reliés entre eux: un bâtiment principal de cinq étages, un bâtiment sud de trois étages et un bâtiment-atelier à un étage.

La rénovation récemment achevée (2019-2024) comprenait la modernisation intérieure du bâtiment sud et de son annexe de bureaux réalisée par Broggi Santschi, ainsi que du foyer situé dans le bâtiment de liaison entre les bâtiments principal et sud, et diverses interventions ponctuelles dans l’atelier. La rénovation des façades a volontairement été différée et n’aura lieu qu’après l’élaboration d’une stratégie globale coordonnée avec les services municipaux du patrimoine.

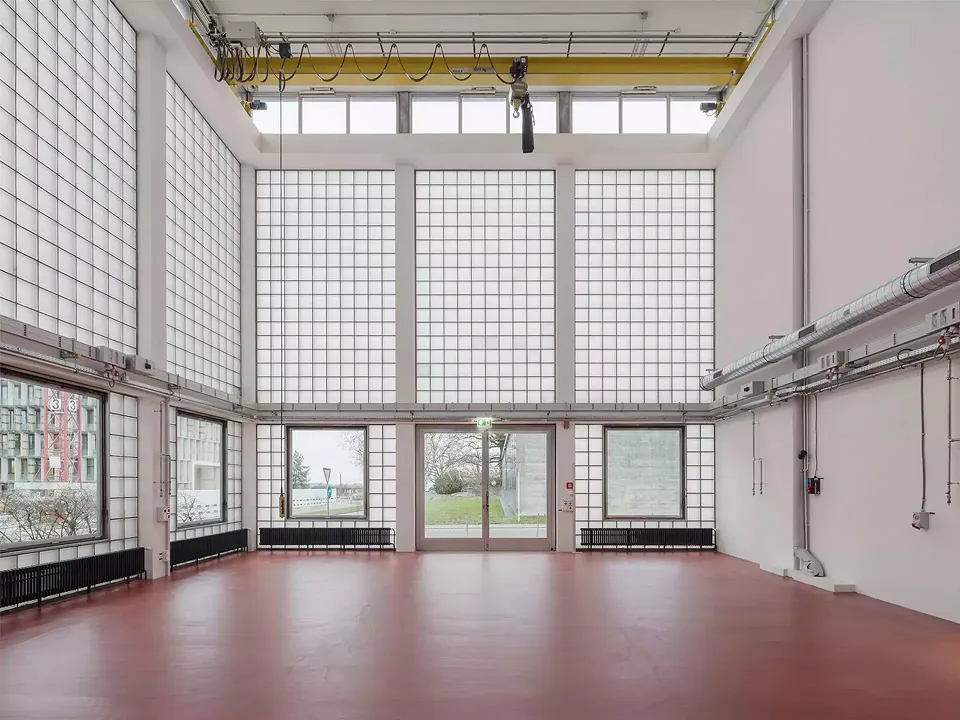

Le concept architectural de Steiner repose sur une différenciation claire entre les éléments servants – cubes en béton apparent abritant escaliers, ascenseurs et conduits de ventilation – et les espaces servis, destinés au travail et aux laboratoires, habillés de façades légères métalliques préfabriquées. Cette structuration marquée définit encore aujourd’hui l’expression architecturale de l’ensemble.

À l’intérieur, la structure en béton clairement définie, les cages d’escaliers généreuses, les plafonds et murs en béton apparent ainsi que les sols clairs en pierre artificielle confèrent au bâtiment un caractère sobre et élégant. La trame modulaire de 1,8 mètre, appliquée à tout le campus, permet une flexibilité remarquable dans l’agencement des espaces, témoignant d’une vision prospective face à l’évolution des besoins de la recherche.

La stratégie adoptée pour la rénovation se distingue par une approche différenciée et contextuelle du bâti existant. Au lieu d’appliquer une doctrine rigide, trois axes principaux ont été mis en œuvre de manière flexible:

- La perpétuation du concept originel de Steiner en tenant compte des exigences actuelles.

- La restitution de l’état initial dans les cas où des modifications avaient brouillé la lecture architecturale.

- La distinction volontaire des nouveaux éléments ajoutés

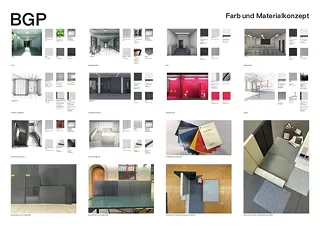

Pour les portes de couloir, des profils spéciaux ont été conçus, visuellement identiques aux originaux mais répondant aux normes actuelles de protection incendie. Les répliques économes en énergie de luminaires historiques et le concept unifié de câblage apparent illustrent de manière exemplaire l’approche adoptée pour les bâtiments classés. La séparation claire entre ancien et nouveau apparaît également dans les mains courantes de l’escalier central: la main courante historique a été conservée et complétée par une structure en acier filigrane, inspirée des garde-corps d’origine et répondant aux normes actuelles d’ergonomie.

Dans la galerie, les aménagements ultérieurs ont été supprimés et remplacés par des reproductions fidèles aux garde-corps originaux, répondant désormais aux normes actuelles de sécurité. Le verre armé, ne répondant plus aux standards modernes, a été remplacé par un vitrage de sécurité doté d’une impression numérique spécialement développée. Ce choix permet la création d’espaces lumineux propices aux échanges interdisciplinaires, soulignant la fluidité entre espaces intérieurs et extérieurs chère au concept urbanistique de Steiner.

Le choix des matériaux et des couleurs s’est appuyé sur la palette originale définie par Steiner. Le «noir d’ombre» caractéristique a été appliqué après une étude approfondie, adaptée selon les usages et corps de métiers. La patine originale des éléments constructifs a été délibérément préservée, tandis que les murs recouverts dans les couloirs ont été restaurés à leur aspect initial en béton apparent. La réutilisation systématique des éléments originaux plutôt que leur remplacement par des répliques neuves souligne la démarche respectueuse des ressources caractéristique de cette rénovation. Malgré l’ampleur considérable des interventions, ces dernières restent discrètes et peu perceptibles au premier abord.

Les enseignements tirés de ce projet pilote seront regroupés dans un recueil de détails exemplaires, destiné à servir de référence pour les futures rénovations des bâtiments de Steiner au Hönggerberg. La rénovation du complexe HPT démontre comment des bâtiments universitaires emblématiques de l’après-guerre peuvent être adaptés aux exigences contemporaines sans perdre leur identité architecturale.

Le projet réalisé par Bob Gysin Partner et Ghisleni Partner a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2025 et publié par Nina Farhumand. La version française a été revue par Estelle Gagliardi.