Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Un plan directeur a été élaboré en 2010 pour la transformation de l’ancien terrain militaire «Les Arsenaux» à Fribourg. Le nouveau bâtiment, réalisé par le bureau zurichois Armon Semadeni Architekten, regroupe sous un seul toit les HES fribourgeoises des domaines santé et social et a été le premier à être achevé.

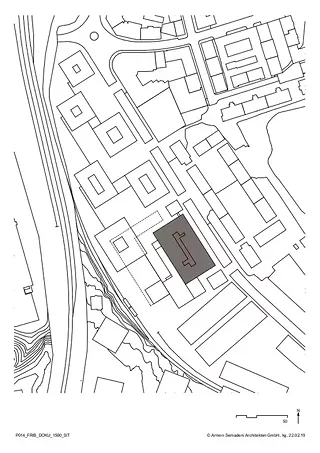

La morphologie de Fribourg est essentiellement déterminée par la topographie: la Sarine a creusé son lit à environ quarantes mètres de profondeur dans les couches de grès molassique et a formé une vallée avec une plaine alluviale étroite. Ses méandres créent une frontière naturelle à l’est et au sud. Lorsqu’on contemple la ville depuis la rivière, elle se trouve sur un plateau pittoresque. Depuis la vieille ville, dominée par la cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg n’a cessé de se développer depuis le Moyen Âge. Construite dans les années 1860, la gare, qui se trouvait encore à l’extérieur de la ville à cette époque, est devenue le moteur de l’expansion de la ville vers le sud-ouest, le long des axes du Boulevard de Pérolles et de la Route des Arsenaux. C’est là, entre les voies ferrées et la pente vers la rivière, qu’une zone à usage mixte a été créée aux 19e et 20e siècles. Elle abrite aujourd’hui des appartements, des bureaux, des Hautes Écoles et universités ainsi que diverses entreprises.

Quant à l’espace situé entre la voie ferrée et la Route des Arsenaux, il s’agit d’un terrain cunéiforme, jadis utilisée à des fins militaires. Le plan directeur que Bakker & Blanc Architectes ont élaboré en 2010 prévoyait sept bâtiments décalés de même morphologie et dotés de petites cours intérieures.

En 2019, Bakker & Blanc a achevé les trois immeubles d’habitation situés au nord et les a matérialisés sous la forme de plots en béton apparent composés d’éléments préfabriqués. Un an plus tôt, Armon Semadeni Architekten avait déjà réalisé un nouveau bâtiment universitaire au sud du nouveau quartier. Encadrée d’un bâtiment de caserne en forme de L (qui sera bientôt supprimé dans le cadre d’un réaménagement), et à proximité d’un arsenal classé, la Haute école de travail social Fribourg HETS-FR a trouvé son nouveau port d’attache. Cette nouvelle construction réunit sous un même toit les deux HES fribourgeoises des domaines santé et social et accueille aussi la direction générale de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et ses services centraux.

Interdépendances urbaines

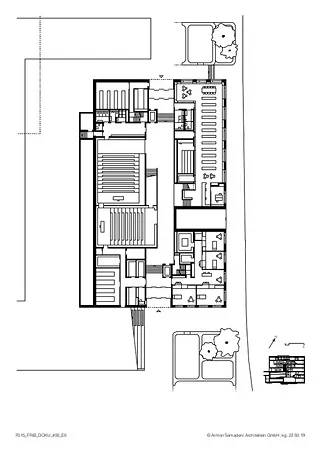

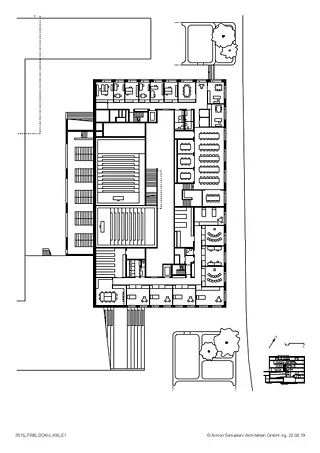

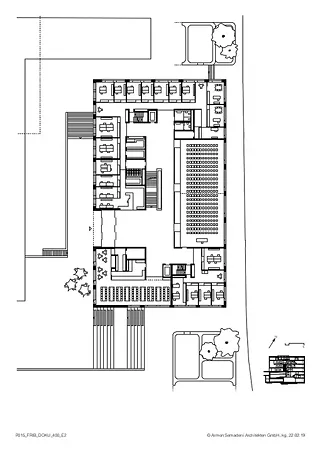

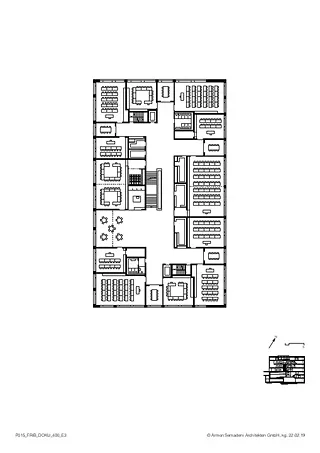

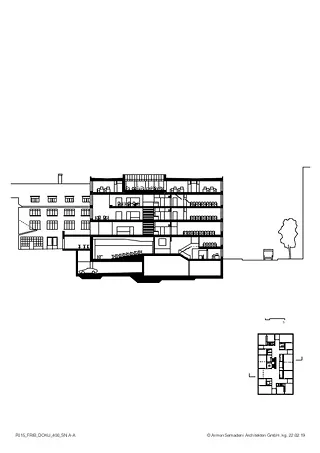

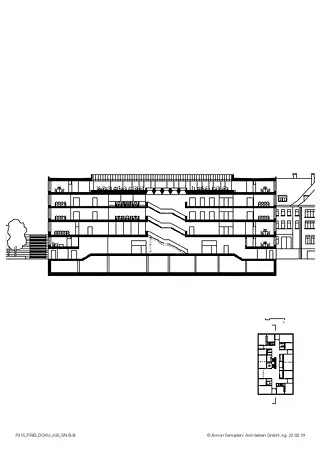

Le site de la Haute École s’élève à l’ouest – une particularité que les architectes ont mis en valeur d’un point de vue architectural en aménageant deux entrées au niveau de la Route des Arsenaux et une autre entrée, deux étages au-dessus, au sud-est, face à l’ancienne caserne. Cela confère aux trois niveaux inférieurs un caractère public et accueillant. Le projet reprend à l’intérieur la structure spatiale et organisationnelle imbriquée du site. Au centre, un espace de circulation central longitudinal et des escaliers forment le cœur du bâtiment scolaire. Ils sont baignés de lumière naturelle grâce à six couloirs d’accès donnant tous sur les ouvertures en façade. Enfin, la lumière du jour pénètre également par le haut, à travers un plafond à caissons en béton de style à la fois monumental et élégant.

La façade en béton apparent des trois étages inférieurs a été bouchardée de manière artisanale. Ceci a permis de créer un socle qui se distingue nettement des étages supérieurs dont la surface est réalisée en béton lisse. Cela souligne le caractère public des espaces que renferme le socle, à savoir une cafétéria, une salle de conférence, un auditorium, une salle de réunion et divers autres structures communes. Ils sont tous reliés par un grand escalier à une volée. Les deux étages supérieurs sont accessibles par le même escalier et abritent diverses salles de classe. À partir de là, les espaces de circulation sont plus étroits, plus cachés. Ils mènent au cinquième étage, où règne l’atmosphère feutrée d’un milieu de recherche permettant aux enseignant*es et aux étudiant*es de trouver le calme et la tranquillité pour se concentrer sur leur travail dans de petites pièces semblables à des cellules.

Outre les surfaces en béton aux profils variés, c’est la présence de fenêtres de tailles différentes qui témoigne en façade des usages des locaux dans les parties inférieure et supérieure du bâtiment. En même temps, cela prête à confusion: les fenêtres dans le socle étant plus petites, on pourrait croire qu’il s’agit de locaux de nature plus privée. Ce choix obéissait vraisemblablement davantage à une logique compositionnelle qu’à une logique didactique. Ainsi, la partie plus claire, plus poreuse et donc plus légère, repose tout naturellement sur la partie plus sombre, plus dense présentant un aspect plus massif.

Fraîcheur et chaleur

L’intérieur est dominé par le béton, partiellement produit à partir du béton recyclé. Il se différencie toutefois du béton de façade par son apparence, notamment par sa couleur. Cette réalisation a été possible grâce à des murs extérieurs à double paroi.

Les architectes ont accordé une grande importance aux détails: aucune jointure, aucun joint de coffrage n’a été laissé au hasard, toutes les structures en surface sont parfaitement harmonisées. Le sol est lui aussi en béton, mais il a été poli. L’esthétique crue de la pierre artificielle a finalement été parachevée par des intérieurs en bois chaleureux et de qualité. Pour ce faire, Armon Semadeni a opté pour le bois d’orme, très apprécié pour son grain caractéristique et ses tons chauds – un matériau en parfait dialogue avec les surfaces de béton quant à elles bien définies et homogènes. Dans les salles de conférence, le bois d’orme apparait dans le lattage vertical, assurant ainsi une bonne isolation acoustique. Le mobilier intégré et les embrasures des fenêtres ont eux aussi été entièrement conçus en bois d’orme. Certains espaces intérieurs sont dotés de plafonds acoustiques et de murs blancs. Même si, à première vue, l’édifice semble quelque peu austère: toutes les pièces dégagent une atmosphère personnelle et accueillante.

Une unité de ventilation centrale assure un bon apport en air frais, sachant que l’aération peut également se faire individuellement par les fenêtres. La chaleur pour le chauffage au sol provient du réseau municipal de chaleur à distance. Le bâtiment est énergétiquement optimisé, tant sur le plan constructif que dans son exploitation, et répond ainsi au standard Minergie P Eco. Cet édifice au langage formel minimaliste et aux structures claires a été réalisé dans le souci de maintenir les normes de qualité les plus élevées.

Ligne de tradition (excessive)

Le plan directeur du site «Les Arsenaux» stipulait, entre autres, que les façades de toutes les nouvelles constructions devaient se caractériser par leur matérialité minérale. En effet, à quelques mètres de là seulement, on retrouve un des ouvrages auxquels elles font référence: construite au début des années 1950, l’église néoclassique du Christ Roi est principalement constituée de béton sablé, dont la teinte chaude est due aux agrégats silico-calcaires de la région de Fribourg. Ces blocs de béton dispersés partout dans la ville de Fribourg, on peut donc certainement dire que la construction en béton s’inscrit dans la tradition fribourgeoise. Quel que soit la passion pour le béton, qui certes permet de réaliser des surfaces extrêmement attrayantes, ce matériau semble avoir été utilisé de manière exaspérée, notamment sous la forme des plots de béton construits sur le site de l’ancien arsenal.

Malgré la pertinence de la matérialisation des bâtiments réalisés par Semadani et Bakker & Blanc, certains souhaiteraient une plus grande diversité au niveau des matériaux. Enfin, une évaluation globale du quartier demeure en suspens. On reste donc curieux de savoir comment ce nouveau quartier sera évalué d’un point de vue de la qualité urbanistique une fois que tous les sept bâtiments auront vu le jour.

Texte: Thomas Geuder

Première publication: Magazine de la Documentation suisse du Bâtiment 6.2021