Manal Pavilion

6048 Horw,

Suisse

Publié le 16 juin 2025

Hochschule Luzern Technik und Architektur

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

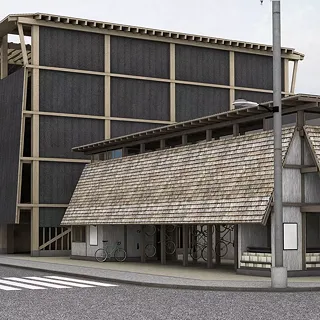

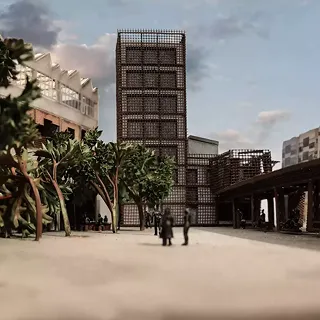

Le pavillon Manal, situé sur le campus de la HSLU à Horw, a été réalisé en 2024 dans le cadre d’un projet commun entre Stefan Wülser Architektur, la HSLU Technik & Architektur et Oxara. Des étudiant·e·s du cours Basic de la HSLU ont participé à la conception et à la mise en œuvre au cours du semestre de printemps 2023, sous la direction de Matthew Howell et des assistant·e·s Jana Mulle et Achille Pata.

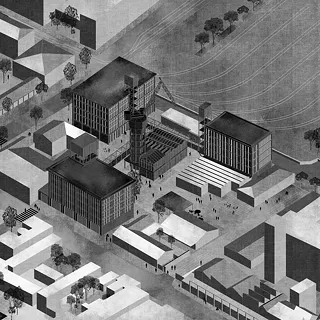

La vision de réaliser un pavillon à partir des liants et adjuvants sans ciment et à faibles émissions de CO₂ développés par Oxara a donné naissance à un projet pionnier, conçu comme un phare du bâtiment durable. Ce projet a rencontré de nombreux défis, mais grâce à la collaboration entre des acteurs majeurs du secteur et des institutions de recherche, il a finalement pu voir le jour. L’Université de Lucerne (HSLU) a accepté d’accueillir le pavillon pendant deux ans sur son campus à Horw, où il sert d’étude de cas pour le projet de recherche «Think Earth». Des capteurs et des mesures sur les murs en terre coulée permettent de collecter des données précieuses pour la recherche. En parallèle, la structure est intégrée dans l'enseignement interdisciplinaire et sert de support aux travaux de conception des étudiants.

Matérialité et concept structurel

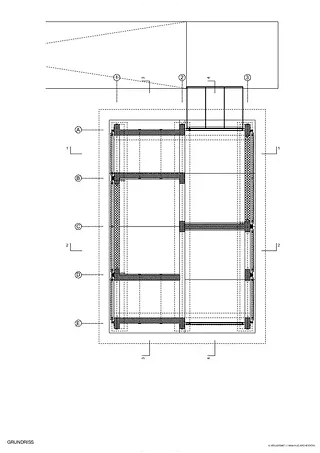

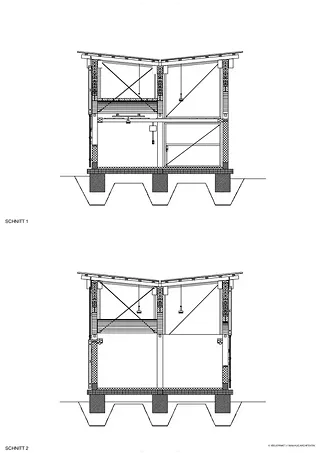

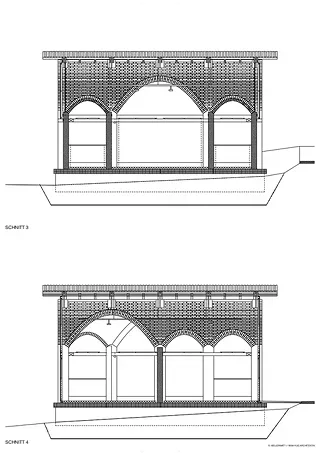

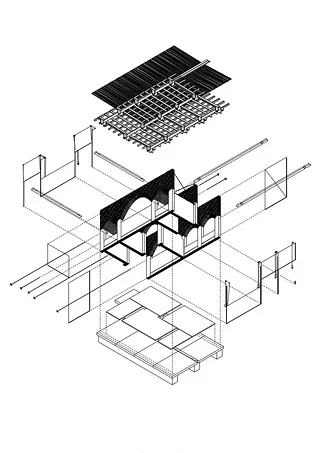

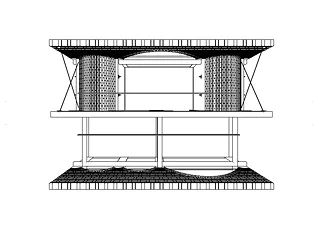

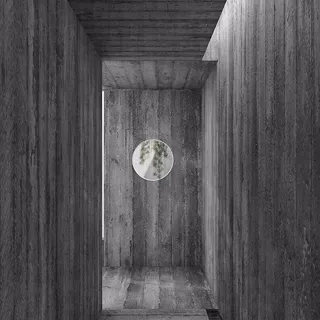

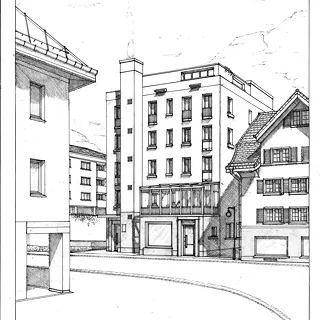

Architecturalement, le Pavillon Manal suit une logique matérielle claire. Les murs et les piliers combinent des propriétés proches du béton et de la terre compactée, mais leur mise en œuvre pose des défis uniques. Contrairement au béton conventionnel, ces matériaux ne prennent pas mais sèchent, ce qui provoque un fort retrait. Dès la phase de conception, une stratégie précise a donc été nécessaire pour gérer ces tolérances. La planification a été menée par une équipe transdisciplinaire qui a continuellement ajusté les choix architecturaux et structurels aux avancées de la recherche et aux spécificités des nouveaux matériaux. Le pavillon repose sur une structure tripartite, construite à partir de dalles de béton réutilisées issues d’un ancien tunnel. Les fondations et les murs porteurs sont réalisés en béton Oulesse, tandis que les façades sont constituées de terre coulée Nossim. Les arcs et voûtes, qui se déploient le long des axes, sont construits en briques de terre Oxabloc, renforcées par des tirants en acier absorbant la poussée des voûtes. Un anneau en bois stabilise l’ensemble, et une toiture légère, composée de plaques ondulées recyclées et de dalles de ciment réutilisées, protège la structure des intempéries. Cette mise en œuvre illustre le potentiel des matériaux développés par Oxara, qui, combinés à d’autres solutions de construction durable, offrent des performances élevées tout en réduisant drastiquement l’utilisation de matériaux à forte empreinte carbone.

Des matériaux durables au cœur du projet

La palette de matériaux du Pavillon Manal reflète l’objectif central du projet: expérimenter des solutions constructives à faible impact environnemental. Le béton Oulesse, fabriqué à partir de gravats recyclés et de sels minéraux, atteint une résistance de 25 MPa après 28 jours et réduit jusqu’à 70 pour cent des émissions de CO₂ par rapport à un béton conventionnel. Ce liant innovant, développé par Oxara, a été produit pour la première fois à l’échelle industrielle dans le cadre de ce projet. La terre coulée Nossim est constituée d’un tiers de terre et de deux tiers de granulats conventionnels, auxquels s’ajoute Oxacrete Nossim, permettant de liquéfier puis de stabiliser le mélange. La source de terre utilisée pour le projet provient d’un résidu argileux récupéré dans une carrière exploitée par KIBAG. Quant aux briques Oxabloc, elles sont fabriquées par Terrabloc à partir de terres d’excavation, stabilisées avec Oxabrick Loko, un mélange minéral assurant leur résistance mécanique (10 MPa) et leur durabilité. Pour la première fois, ces briques ont été utilisées dans une construction en voûte.

Un modèle pour une construction responsable

Le processus de construction était étroitement lié à l’évolution des matériaux. La production et la mise en œuvre de ces nouvelles matières premières ont imposé des exigences élevées en matière de fabrication industrielle, notamment l’ajustement des procédés de mélange dans les centrales à béton. L’expérience acquise au cours de ce projet représente une étape décisive pour la mise à l’échelle et la normalisation de ces matériaux, qui offrent une alternative écologique aux matériaux conventionnels. Au-delà de l’innovation technologique, le Pavillon Manal se distingue également par sa conception architecturale. Son tramage polyrhythmique génère une diversité spatiale au sein d’une surface compacte de 50 m². Les différentes portées des arcs et des voûtes créent une structure dynamique et immersive, où chaque élément structurel reflète la logique de son rôle porteur. L’organisation spatiale met en valeur les principes de la statique tout en permettant aux textures et aux propriétés des matériaux de s’exprimer pleinement.

Dès sa conception, le pavillon a été pensé comme une structure temporaire. De nombreux éléments – notamment les dalles de tunnel, les fenêtres, les plaques ondulées et l’éclairage – ont été soit réutilisés, soit conçus pour être démontés et réemployés dans d’autres projets. Cette approche s’inscrit dans une vision circulaire du bâtiment, qui prend en compte non seulement la construction, mais aussi la déconstruction et la réutilisation des ressources. Bien que de petite échelle, le Pavillon Manal soulève des questions fondamentales sur l’architecture contemporaine et l’avenir du secteur du bâtiment. Il illustre la manière dont la construction durable peut être intégrée dans une approche architecturale innovante, démontrant ainsi que la technologie et la préservation des ressources peuvent être combinées pour façonner l’architecture de demain.

Le projet de Stefan Wülser Architektur, de la Haute école de Lucerne Technique et Architecture et d’Oxara a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2025 dans la catégorie Next Generation, et publié par Nina Farhumand. La version française a été revue par Dane Tritz.