Bâtiment de recherche de l'ETH GLC

8093 Zürich,

Suisse

Publié le 25 janvier 2022

Boltshauser Architekten AG + IBG Engineering AG

Participation au Swiss Arc Award 2022

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

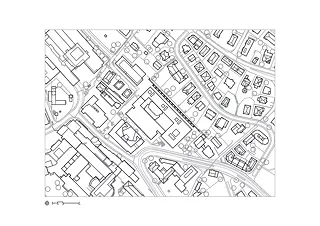

La croissance du quartier universitaire de Zurich pourrait nuire à l’identité verdoyante du quartier, avancent les plus sceptiques. Le nouveau bâtiment de laboratoires GLC signé Boltshauser Architekten démontre que sa densification peut aussi être synonyme de valeur ajoutée. Une intégration sensible au terrain et au bâti existant alloue au nouveau bâtiment un caractère exemplaire.

À Zurich, le quartier universitaire jouit d’une renommée européenne, et les chefs-d’œuvre architecturaux de Gottfried Semper, Karl Moser, Otto Rudolf Salvisberg et Haefeli Moser Steiger qui le parsèment peuvent d’ailleurs revendiquer une belle part de cette reconnaissance. Pour satisfaire le besoin d’expansion de l’ETH, de l’université et de l’hôpital universitaire au cours des prochaines décennies, le masterplan «Hochschulgebiet Zürich Zentrum», approuvé en 2014, valide une densification générale alliée, dans la mesure du possible, à la conservation des principaux monuments historiques. Cette porte ouverte au remplacement partiel de la substance bâtie existante par de nouveaux bâtiments, plus hauts et plus volumineux, a suscité de vives critiques et finalement conduit à quelques ajustements.

Élève modèle

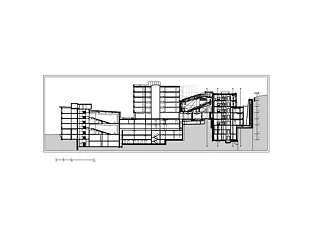

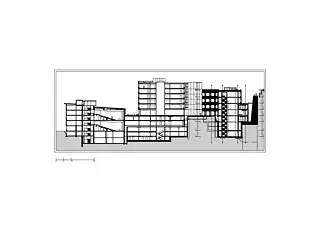

Conçu avant cette adaptation du masterplan initial, le bâtiment de recherche GLC destiné à la technologie et aux sciences de la santé, pour lequel l’ETH avait lancé un concours d’architecture en 2010 / 11, se présente finalement comme un modèle à suivre pour les futurs développements du quartier universitaire. Il était prévu d’accueillir le nouveau bâtiment sur une pente raide, située au nord-ouest, en contrebas de l’église de Fluntern dessinée par Karl Moser, sur laquelle se dressaient autrefois les bâtiments ETH de génie hydraulique et d’hydrologie construits dans les années 1930 et 1950. Les villas urbaines qui s’élèvent juste au-dessus du site, derrière des jardins luxuriants, ne devaient pas voir leur vue sur le lac et la ville entravée par la nouvelle construction, ce qui représentait une contrainte réelle pour la répartition spatiale du programme.

Sanctuaire de verre sur le Züriberg

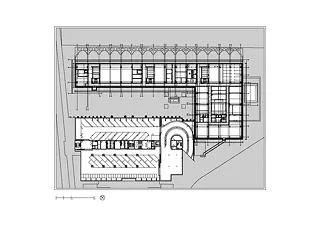

Parmi les 14 équipes sélectionnées dans le cadre d’une procédure de préqualification, le projet conçu par Boltshauser Architekten offrait à tous les laboratoires et bureaux des conditions spatiales et de luminosité idéales, malgré la forte pente du terrain et la limitation de la hauteur constructible. Un mur de soutènement très expressif et ingénieusement conçu crée le dégagement nécessaire à l’apport de lumière naturelle à l’arrière du nouveau bâtiment articulé en U. L’ensemble qu’il forme avec le bâtiment d’électrotechnique situé en aval et réalisé en 1980 par Karl Flatz, cadre une cour intérieure qui abrite l’auditorium Paul-Scherrer, classé monument historique. Le projet a été primé non seulement pour ses qualités architecturales exceptionnelles, mais aussi parce qu’il participe grandement à clarifier et optimiser la transition urbaine entre le quartier universitaire et le quartier résidentiel.

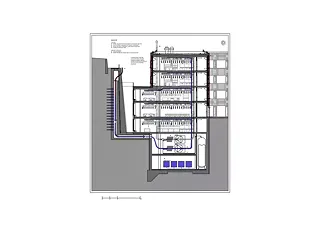

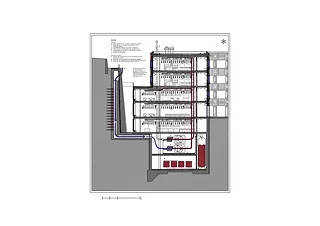

Deux années ont été nécessaires pour travailler la pente à la manière d’un glacis sécurisé avec des ancrages provisoires et dont la base se trouve sous le bâtiment d’électrotechnique. Le nouveau bâtiment a pu être de cette manière presque entièrement intégré dans la ligne de pente initiale. De l’ancien complexe, il ne reste plus que l’auditorium Paul Scherrer, œuvre de Heinrich et Alfred Eduard Oeschger rappelant vaguement le Kurtheater de Lisbeth Sachs à Baden. Pendant les travaux d’excavation, il se détachait de la fouille comme une maison esseulée.

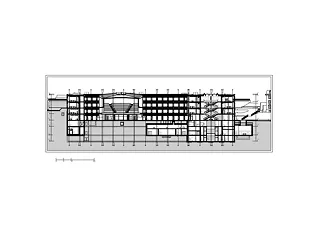

L’entaille dans la pente, géante, a finalement été stabilisée par un mur de soutènement. Long de 110 mètres et haut de 18 mètres, il a été imaginé par les architectes en collaboration avec le bureau d’ingénieurs Basler & Hofmann. Cette construction est rigidifiée par des voiles de 26 mètres de long encastrés dans le sous-sol rocheux. Comblant l’espacement entre chaque voile, des voûtes verticales revêtues de pierres naturelles taillées à la dimension de briques évoquent d’antiques ouvrages d’ingénierie. Les vides situés derrière les 15 voûtes maçonnées et cadrées par des nervures en béton jouent le rôle de régulateur climatique.

Emploi innovant de matériaux

Achevé récemment, le bâtiment de recherche GLC se dresse sur la pente raide du Gloriarank, un périmètre étroit du quartier universitaire marquant la limite avec le quartier de Fluntern en surplomb. Son évidence naturelle est telle qu’on en oublierait l’intervention massive dans le paysage requise pour sa construction. Peut-être cela est-il aussi dû au dialogue qu’il établit avec le talus de la villa urbaine située en face, qu’a conçu le bureau Mettler Landschaftsarchitektur en l’agrémentant d’un jardin en pente odorant alliant figuiers et autres espèces thermophiles. Un chemin qui longe l’entrée secondaire du nouveau bâtiment pour monter jusqu’aux jardins de la villa située au-dessus du mur de soutènement en permet l’accès.

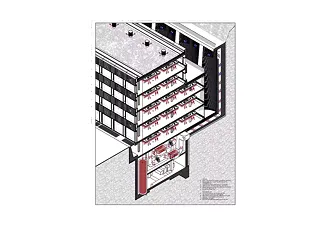

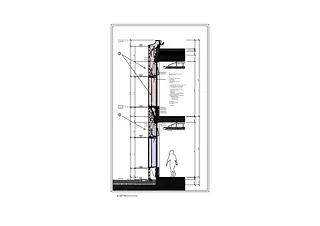

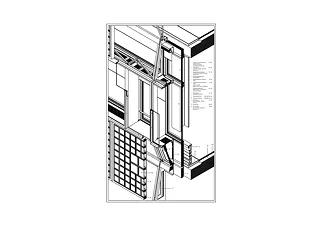

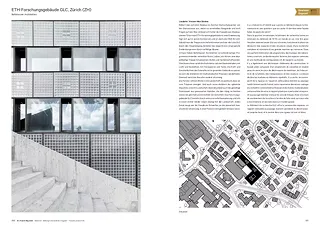

Avec ses façades-rideaux si caractéristiques où se superposent des fenêtres rectangulaires alignées en bande alternant avec des allèges en pavés de verre, le nouveau bâtiment fait souffler un vent de fraîcheur sur le quartier universitaire. À l’horizontalité évidente des façades se superpose un ordre vertical. Qu’il s’agisse des carrés rythmant les allèges à la manière de «broches» composés de briques de verre plus grandes, des vantaux verticaux de fenêtres placées en retrait du nu de la façade, ou encore des profilés en acier bien proportionnés qui délimitent les champs de pavé de verre, tout participe à la plasticité remarquable des façades. Surgissant de la pente, le socle sur lequel repose le bâtiment est lui aussi habillé de pavés de verre. Avec ses dimensions imposantes, on s’attendrait à y trouver l’entrée, ce qui n’est pas le cas. Les deux imposantes portes de livraison habillées de pavés de verre se dressent à l’angle du bâtiment.

Les briques de verre ont toujours joui d’un statut particulier chez Boltshauser Architekten. Alliant esthétique et transparence, elles ont été intégrées en guise d’ornement aux façades colorées d’un bâtiment sur l’Europaallee à Zurich. L’exploration des possibilités offertes par ce matériau s’est poursuivie avec le bâtiment de recherche GLC. Inspirés par la Maison de Verre de Pierre Chareau et Bernard Bijovet à Paris, un édifice qui paraît toujours aussi novateur 90 ans après sa réalisation, les architectes ont fait, des innovations qu’elle a stimulées, le symbole des activités pionnières dans le champ des laboratoires.

Japon et Rome

À l’extérieur, un escalier sculptural légèrement courbé s’élance de la rue en direction de l’étage d’entrée. Conçu par l’artiste Urs Beat Roth, l’ouvrage fusionne avec une sculpture brutaliste en béton signée Fredi Thalmann qui a été conservée et se trouve sur son passage. Le nouvel ensemble forme un contrepoint vertical marquant au bâtiment de recherche clairement proportionné et qui affirme discrètement ses affinités avec le high-tech. Sa plasticité sculpturale rappelle également les dessins artistiques de Roger Boltshauser.

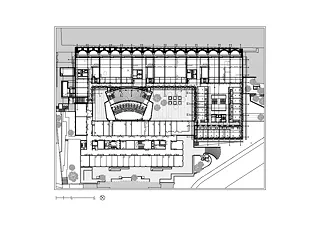

Une fois gravi les marches de l’escalier, on accède sur la droite à la cour intérieure qui étreint l’auditorium Paul Scherrer par un passage soulignant la jonction entre l’ancien et le nouveau bâtiment. Avec son revêtement linéaire en pavés et en dalles de calcaire coquillier, la cour oscille entre un jardin zen et le Forum de la Rome antique. Trois sophoras japonais au feuillage plumeux contrastant avec la façade, apportent une note de verdure. La façade se compose ici aussi de briques de verre, de bandes horizontales de fenêtres ainsi que de profilés en acier noir, parfois réhaussés de rouge très sombre. Le choix des couleurs à l’intérieur suit la même subtilité.

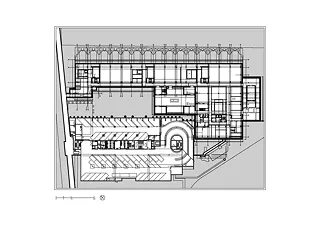

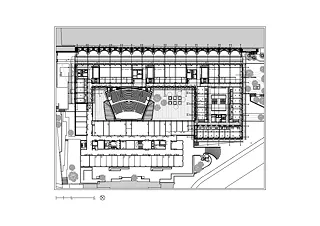

À droite, sur le petit côté de la cour, deux portes rondes s’ouvrent sur un foyer de quatre étages en forme d’atrium, qu’un puits de lumière et une multitude de luminaires noirs montés directement sur les plafonds en béton immaculé éclairent. La trame spatiale claire des piliers, la transparence et la vue d’ensemble ainsi que l’omniprésence des briques de verre sur les murs, les balustrades et les marches d’escalier font apparaître l’intérieur comme une interprétation radicalement moderne de la villa Katsura à Kyoto avec ses cloisons shoji.

Le foyer qui dessert le bâtiment principal est dominé par un escalier sculptural à double volée réalisé en poutres d’acier peint en noir, et derrière lequel on accède au restaurant. Une fois atteint ce dernier, de grandes surfaces vitrées permettent d’étudier en détail la construction du double mur-rideau: alors que les balustrades en briques de verre visibles entre les fenêtres en bande fonctionnent comme des brise-soleils, le rôle des clapets coupe-feu ne se résume pas seulement à empêcher un éventuel incendie. Ils régulent également l’échange d’air dans la façade ventilée et influencent ainsi positivement le climat intérieur.

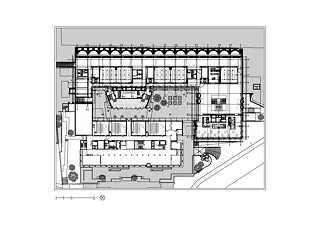

Entre immeuble de bureaux et labo

Au restaurant et au Take-Away du rez-de-chaussée du foyer font écho les salles de groupe et de séminaire ainsi que des places de travail individuelles donnant sur le large puits de lumière en face du mur de soutènement, toutes situées dans le bâtiment longitudinal adjacent au nord-ouest. Le sous-sol, qui profite également du puits de lumière, ainsi que les trois étages supérieurs abritent des laboratoires. On y accède depuis le bâtiment de tête par des couloirs ouverts sur la cour intérieure et dont la liaison avec ceux du bâtiment existant forme un circuit.

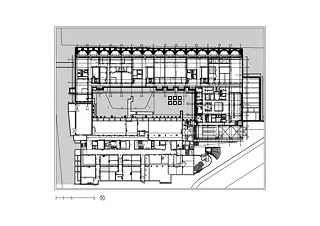

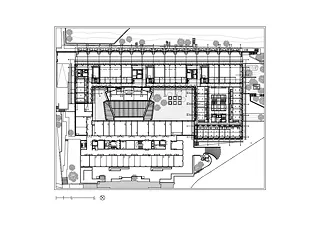

Les laboratoires et les bureaux des chaires situés aux étages supérieurs du bâtiment principal peuvent être divisés librement en suivant la trame du bâtiment. La dimension flexible de l’édifice se cristallise dans les grandes pièces d’angle qui opèrent la transition entre le bâtiment principal et le volume à l’arrière. Conçues à l’origine comme des laboratoires, ces salles sont devenues des bureaux. Malgré la présence au plafond de toutes les installations techniques nécessaires au bon fonctionnement d’un laboratoire, une atmosphère de légèreté aérienne caractérise ces pièces qui bénéficient, comme partout ailleurs dans le bâtiment, d’une hauteur et d’une luminosité généreuses.

Au deuxième étage, on accède de plain-pied à la route de desserte initialement conçue comme une voie pompiers et dont le passage est permis par un retrait du bâtiment. Dans cet espace extérieur aux ambiances multiples où se détendent désormais les employés et les étudiants, la présence archaïque qui se dégage du gigantesque mur de soutènement est pleinement mise en valeur – tout comme l’est un des rares joyaux constructifs de la scène architecturale zurichoise actuelle.

Cinquième façade

Tout en haut du mur de soutènement se trouve un chemin menant aux jardins de la villa située au-dessus, mais duquel le toit du bâtiment de recherche reste invisible. Pour découvrir la présence, ou pas, de capteurs solaires, il faut faire demi-tour, traverser le bâtiment et monter sur le toit par une trappe. Pas d’installation voltaïque en toiture. On y a renoncé pour traiter la toiture comme une cinquième façade. Début juin, avant l’arrivée des grosses chaleurs, la toiture, malheureusement inaccessible, disparaissait sous une prairie fleurie très attirante. Si l’implantation du bâtiment, qui a nécessité une excavation très importante, est critiquable d’un point de vue environnemental, la portée écologique de ce paysage en toiture montre que la densification du quartier universitaire est possible, moyennant un peu de sensibilité architecturale.

Texte: Roman Hollenstein

Traduction: François Esquivié

Première publication: Arc Mag 5.2022

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine