Déplacer et compléter la maison Gässli

9472 Grabs,

Suisse

Publié le 07 avril 2025

Allen + Crippa Architektur GmbH

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

À Grabs, une ferme vieille de plus de 350 ans est devenue un symbole du patrimoine bâti et de la transformation durable: grâce à une initiative des jeunes architectes Timothy Allen und Ronan Crippa et d’acteurs locaux, la «Gässlihus» a été déplacée et complétée par une extension marquante en terre crue pour devenir une maison associative permettant différentes utilisations. Ce projet montre comment construction respectueuse des ressources, responsabilité sociale et expression architecturale peuvent être combinées.

Les lambris s’écaillaient, les planches branlaient, la cheminée froide et la construction venait de perdre sa protection patrimoniale. Pour un franc symbolique, le journal local proposait une maison d’habitation vieille de plus de 350 ans dans le village saint-gallois de Grabs. Seul hic: son état déplorable condamnait l’acheteur potentiel à «venir la chercher» pour la reconstruire ailleurs. Comme personne ne s’y intéressait et que la maison semblait vouée à la destruction, un groupe local s’est porté acquéreur pour la préserver et la réanimer. Il importait avant tout de sauvegarder ce témoin architectural et régional important. Le groupe en question rassemblait dix acteurs locaux: d’ancien·ne·s artisan·e·s, des historien·ne·s, ainsi que Timothy Allen et Ronan Crippa, deux étudiants en architecture ayant grandi et fait leur scolarité à Grabs.

Biographie d'une maison

Afin de créditer cette initiative d’une recherche approfondie, ces derniers ont fait de la maison le sujet d’un travail d’approfondissement, une étude dendrochronologique de l’ancienne ferme réalisée à la chaire de recherche et d’histoire de la construction dirigée par Stefan Holzer à l’EPFZ. Chaque étage, chaque pièce et chaque élément en bois a été minutieusement répertorié, examiné et daté.

L’histoire architecturale de cette ferme typique de la vallée du Rhin est ainsi devenue palpable. Simple bâtiment d’habitation construit vers 1669 en madriers décorés, coiffé d’un toit en bâtière très plat et alourdi de pierre (Tätschdach), la ferme a été complétée au début du 19ème siècle par une cheminée en bois recouverte d’argile, des façades en lambris et une surélévation. Forme et expression de la maison ont donc évolué au fil du temps, ce que reflètent la forte inclinaison des chevrons, ou encore les courbes baroques des consoles supérieures et les clapets devant les percements d’aération et d’éclairage naturel. La couverture du toit et les tonnelles latérales – utilisées entre autres comme dépôt, toilettes et porcherie – ne sont pas datées avec précision. La «Gässlihus» a été habitée jusqu’en 2019, avant que ne soit prise la décision de la vendre. Les résultats détaillés de l’étude historique sont consultables sur gässli5.ch.

Outre l’état d’origine de la maison, le grand âge du bois et la mise à jour d’ornements historiques, le groupe de projet a pris conscience du fait qu’à l’époque de leur construction, les maisons en bois n’étaient souvent pas encore considérées comme des biens immobiliers, mais comme des «biens meubles», des objets mobiles pouvant à tout moment être démontés et remontés à un nouvel endroit. L’idée de devoir déplacer la maison pour la conserver n’était dès lors plus saugrenue. Mieux encore, le projet en gestation devenait tout simplement une étape supplémentaire de la vie du bâtiment.

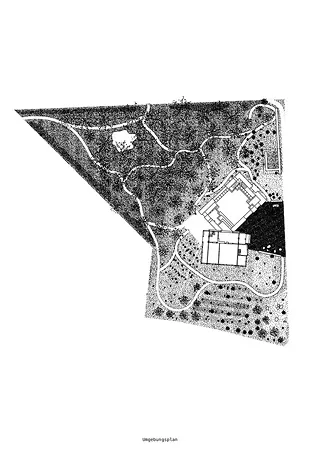

Vers la sauvegarde

Une enquête a ensuite été menée auprès de la population locale, invitant 60 personnes à témoigner par e-mail ou par courrier de l’importance que revêt à leurs yeux la nécessité de préserver le patrimoine bâti de leur village. Un terrain a même été mis à disposition par la commune, même si finalement la solution est venue du groupe de projet lui-même: l’un des membres et son épouse possédaient un terrain exploité comme jardin associatif. Voyant la possibilité d’élargir cette affectation à une plus grande partie de la population, le couple a proposé d’y installer la «Gässlihus» et d’en faire une maison associative.

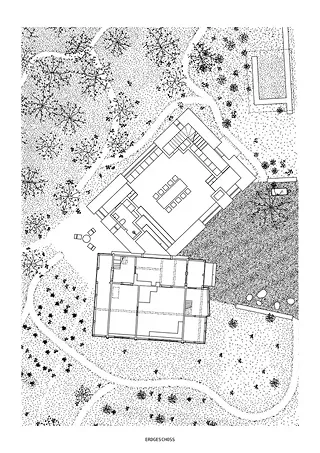

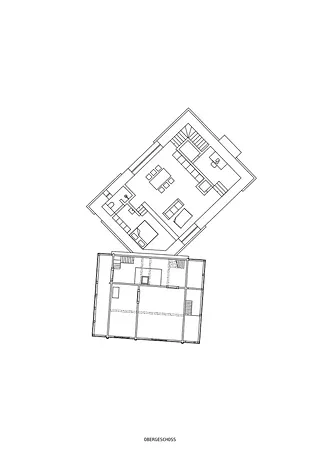

À la fin de leurs études en janvier 2022, Timothy Allen et Ronan Crippa ont vu leur initiative déboucher presque naturellement sur le premier mandat de construction adressé à leur bureau nouvellement créé. À projet concret, contexte réel: Le bâtiment déplacé ayant été classé comme nouvelle construction et ne devant être équipé ni d’eau courante, ni d’électricité, ni de toilettes, une extension supplémentaire a été nécessaire pour répondre aux exigences strictes liées à son utilisation comme local associatif. L’extension, ou plutôt la deuxième maison reliée à l’ancien bâtiment par un angle a d’abord été pensée pour offrir un seul espace flexible dans son utilisation. Un étage lui a finalement été ajouté afin d’accueillir un logement qui assure financièrement l’exploitation de la maison. Ses 80 mètres carrés de surface habitable sont structurés par une grande pièce sous toiture – un séjour ouvert accommodant aussi un espace de nuit ouvert – une chambre en alcôve et une petite salle de bain. D’un point de vue réglementaire, la maison en bois n’est donc plus qu’un espace extérieur non chauffé… au risque, peut-être, d’avoir vu son statut d’élément principal être rétrogradé à celui d’élément secondaire au cours du processus?

Un puzzle en bois

Cette interrogation mérite de se pencher sur le déplacement et la nouvelle affectation de la maison en bois. Démontée poutre par poutre, transportée et pour finir réassemblée l’été 2023 sur son nouveau site «am Mühlebach», toutes les parties d’ouvrage n’ont pas survécu à cette phase. Certaines d’entre elles étaient en trop mauvais état pour qu’il soit constructivement envisageable de les remonter. Les façades, notamment, ont presque toutes dû être remplacées, ce que trahit la couleur du jeune bois contrastant avec la teinte sombre des madriers en noyer. Une différence que le temps se chargera sinon d’effacer, du moins de fortement atténuer. Les architectes ont apporté toutes les adaptations normatives obligatoires, telles que des modifications permettant de répondre aux exigences en matière de police du feu, toujours avec le plus grand soin et une compréhension remarquable de l’architecture et de la valeur patrimoniale du bâtiment. Difficiles à percevoir pour la personne non avertie, elles le sont même pour les spécialistes aux yeux aguerris qui ont parfois besoin de photos d’époque pour reconnaître les modifications en question.

La maison a ainsi conservé son charme authentique et sa force de caractère, sans omettre le savoir artisanal traditionnel nécessaire à sa construction. Et pour éviter sa muséification, elle sert de lieu de fêtes et d’hébergement, en plus d’accueillir des réunions associatives.

Une fois à l’intérieur, les sens sont inhabituellement sollicités: murs recouverts de suie, foyer ouvert au milieu du couloir, lambris ornementés, plafonds ou encore meubles anciens et précieux. Tout donne l’impression d’avoir toujours été ainsi et fait naître des associations en notre for intérieur: tâches ménagères assidues, agriculteur·rice·s assis·e·s et formant un cercle convivial. La vie associative imaginée pour le futur de la maison en bois passe finalement très bien avec l’histoire du lieu. Et les activités qui s’y tiennent depuis ce printemps – culture de jeunes plants dans la cave, cuisson du pain dans le four ou encore stockage d’aliments – confirment cette thèse.

Espaces et masse

Afin de limiter la consommation d’énergie grise et les émissions de CO2 dans le cadre de la construction et de permettre un tri des matériaux, les architectes et la maîtrise d’ouvrage ont choisi de recourir à la terre crue pour construire l’enveloppe de l’extension. Dans l’esprit de l’urban mining, 90 pour cent des matériaux doivent pouvoir être réutilisés comme matières premières en cas d’une éventuelle déconstruction.

Les murs sont massifs: 15 centimètres de chanvre calcaire ont été appliqués sur les 85 centimètres de terre crue en guise d’isolation intérieure, auxquels s’ajoutent trois centimètres d’enduit à la chaux. Les sols des étages sont en bois massif, ceux du rez-de-chaussée en terre battue issue de l’excavation du bâtiment, et les sols des deux salles de bains ont été recouverts de carreaux d’argile. Quant aux lames de bois massif des planchers, elles ont simplement été chevillées entre elles afin d’éviter tout recours à la colle.

Le caractère monolithique n’est pas le fruit du hasard. Architectes et maîtrise d’ouvrage voulaient créer de faux jumeaux, dont les parties diffèrent autant qu’elles s’imbriquent naturellement.

Pour réaliser ce projet, Timothy Allen et Ronan Crippa ont pu s’appuyer sur les connaissances en matière de construction en terre crue acquises au cours de leurs études à l’ETHZ: outre un travail de diplôme dirigé par Roger Boltshauser et au cours duquel ils ont développé une construction en terre, ils leur a été permis de visiter le laboratoire du professeur Guillaume Habert dans le cadre d’un séminaire ayant pour but la réalisation de mock-ups de murs en terre à l’échelle 1:1, chez Lehmag sous la direction de Felix Hilgert. Quant au projet de Grabs, il a pu être développé en étroite collaboration avec Martin Rauch.

Stockés et empilés à la fois

Les quelques 200 grands éléments de terre comprimée ont été livrés et mis en place par l’atelier Lehm Ton Erde, dans le Vorarlberg, qui les a aussi réalisés. Les blocs sont à la fois ossature constructive et enveloppe spatiale. Ils ont été posés avec la même précision artisanale que les centaines de chevrons, pannes, poutres et planches de l’ancienne ferme.

Alors que la maison en bois construite en madriers exprime l’empilement – un rythme rationnellement assemblé – la maison en terre semble moulée, façonnée, lourde, enracinée, posée à l’horizontale et pourtant élancée verticalement. Les blocs préfabriqués rationalisent l’emploi constructif de la terre crue et sont synonymes d’efficacité accrue.

Pour qu’une construction en terre crue ait le meilleur bilan carbone possible, il est conseillé de mettre en œuvre directement sur place des matériaux trouvés localement. Cette solution a toutefois été écartée en raison de son coût. Pour des questions évidentes de durabilité, il n’était pas non plus possible de transporter la terre extraite de la fouille à l’usine de Schlins dans le Vor-arlberg. La terre a donc finalement été prélevée au Liechtenstein et transportée à Grabs après avoir été moulée à Schlins.

La stratification de la terre tassée est lisible sur les façades. Leur sédimentation raconte le processus de production, leur haptique particulière invite à les toucher. L’articulation de la stratification fait apparaître l’extension comme un relief subtil. Les blocs ont été modulés spécifiquement en fonction de leur emplacement, en plus de symboliser les forces porteuses en s’affinant vers le haut et au-dessus des grandes ouvertures qui sont renforcées de linteaux en béton armé. Tout cela confère au bâtiment une expression et un caractère que l’on retrouve dans les sculptures de Hans Josephsohn. Quelques-unes se trouvent d’ailleurs à moins de dix minutes en voiture de Grabs, intégrés dans la maison Kühnis à Trübbach (1982) conçue par Peter Märkli. Le travail de Josephsohn, qui joue avec les formes dans un sens profond, nous invite à penser de l’extension qu’elle nous invite à la considérer au-delà de sa propre forme. Les décalages dans la surface, par exemple, créent un sens et peuvent être interprétés, alors que leur variété formelle résulte simplement de questions de force et d’équilibre. Le socle, les rives de toiture et les corniches en pierre naturelle ralentissent l’érosion naturelle de la terre, tout en définissant un cadre clair à l’installation solaire montée en toiture.

En d’autres termes, la force particulière que dégage l’extension est le résultat d’une synthèse aboutie entre propriétés matérielles, exigences constructives qui en découlent et volonté formelle des architectes.

Nouvelle histoires

On pourrait penser que la maison n’est pas le déclencheur du projet, mais qu’elle est une extension du jardin. Un «jardin forestier comestible» a d’ailleurs été ajouté au jardin de cottage déjà existant. Un verger de 1000 mètres carrés qui fournira à l’avenir fruits, baies, noix, herbes sauvages et toutes sortes de légumes adaptées. Étangs et ruisseaux secs complètent l’ensemble afin d’en accroître l’attractivité auprès des utilisateurs et de créer les conditions favorables à plus de biodiversité.

L’engagement social de la maîtrise d’ouvrage en faveur des habitant·e·s de Grabs est remarquable. Plutôt que de tirer au maximum profit de la parcelle en y construisant un bien immobilier de rente, elle a décidé – en accord avec l’association responsable du jardin, et celle en charge de l’hébergement dans la vieille maison en bois et de la gestion de la maison en terre – de privilégier les aspects d’utilité publique et les objectifs écologiques plutôt que commerciaux. Gässli propose ainsi les bases de plusieurs narrations nouvelles et surtout convaincantes: autour de la manière dont la construction locale peut réussir, de la manière dont les villages peuvent se développer, et finalement de la manière dont l’architecture peut être utilisée afin de promouvoir la cohabitation sociale à une époque marquée par une croissance de l’individualisation.

Rédigé par Fabian Tobias Reiner et Jørg Himmelreich pour le Swiss Arc Mag 2025–5 et traduit en français par François Esquivié.