Versetzen und Ergänzen Haus Gässli

9472 Grabs,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. April 2025

Allen + Crippa Architektur GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

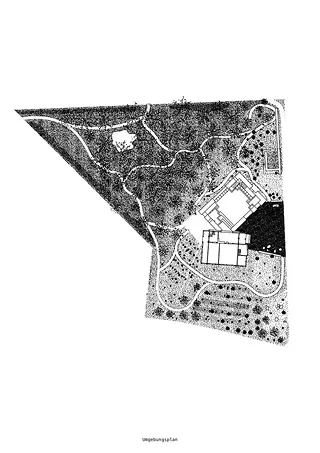

Ein mehr als 350 Jahre altes Bauernhaus in Grabs ist zum Symbol für baukulturelle Sorgfalt und nachhaltige Transformation geworden: Dank einer Initiative der jungen Architekten Timothy Allen und Ronan Crippa und lokaler Akteure wurde das «Gässlihus» versetzt, mit einem markanten Anbau aus Lehm ergänzt und dient nun unter anderem als Vereinshaus. Das Projekt zeigt, wie sich ressourcenschonendes Bauen, soziale Verantwortung und architektonischer Ausdruck zu einem kraftvollen Ganzen fügen können.

Die Täfer blätterten, Dielen waren marode, der Kamin kalt und der Denkmalschutz gerade aufgehoben worden. Für einen symbolischen Franken wurde im Lokalblatt ein mehr als 350 Jahre altes Wohnhaus im St. Galler Dorf Grabs angeboten. Der Haken dabei: Es musste den Ort wechseln, war also «abzuholen» und befand sich in einem desolaten Zustand. Als niemand Interesse zeigte und das Haus dem Untergang geweiht schien, nahm sich eine lokale Gruppe des Gebäudes an, um Wege zu suchen, es zu erhalten und eine neue Nutzung zu finden. Ziel war es, dieses wichtige architektonische Zeugnis der Region zu bewahren. Zur Gruppe gehörten zehn lokale Akteure, Personen mit einem Hintergrund im Handwerk, Historiker*innen und die beiden Studenten Timothy Allen und Ronan Crippa. Die Biografien der beiden angehenden Architekten sind mit dem Ort verbunden: Sie wuchsen in Grabs auf und gingen dort auch zur Schule.

Biografie eines Hauses

Um der Initiative eine gründliche Recherche beistellen zu können, machten Timothy Allen und Ronan Crippa das Haus zum Gegenstand einer Vertiefungsarbeit an der Professur für Bauforschung und Konstruktionsgeschichte von Stefan Holzer an der ETH Zürich und leiteten eine dendrochronologische Untersuchung des ehemaligen Bauernhauses ein. Akribisch wurde jedes Geschoss, Zimmer und Holzteil erfasst, untersucht und datiert.

Dadurch wurde die baugeschichtliche Entwicklung dieses typischen Rheintaler Bauernhaus greifbar. Circa 1669 als einfaches Wohngebäude im verzierten Blockbau und mit einem Tätschdach – so nennt man flachgeneigte und ausladende Satteldächer – errichtet, kamen im frühen 19. Jahrhundert ein mit Lehm verkleideter Rutenkamin, Täferfassaden und eine Aufstockung hinzu. Dass sich das Haus über die Zeit in seiner Form und damit auch seinem Ausdruck gewandelt hat, zeigt sich unter anderem in der steilen Neigung der Sparren, den oberen, barock geschwungenen Konsolen und den für die natürliche Belüftung und Belichtung geschaffenen Heiterlöchern. Die Dachhaut und die seitlichen Lauben – die unter anderem als Lager, Abort und Schweinestall dienten – sind nicht genau datiert. Noch bis in das Jahr 2019 wurde das sogenannte Gässlihus bewohnt. Dann fiel die Entscheidung zum Verkauf. (Wer sich in die Ergebnisse der Untersuchung vertiefen möchte, findet sie online auf gässli5.ch)

Neben der Ursprünglichkeit des Hauses, dem hohen Alter des Holzes und dem Freilegen historischer Verzierungen kam für die Projektgruppe eine wichtige Erkenntnis zum Tragen: Zur Entstehungszeit wurden Holzhäuser häufig noch nicht als Immobilie, sondern als «Fahrhabe» betrachtet, das heisst als bewegliche Sache – als Objekt, das jederzeit abgebaut und an einer neuen Stelle wieder zusammengefügt werden kann. Dass es für den Erhalt nötig war, das Haus zu versetzen, erschien aus diesem Blickwinkel weniger als etwas Verfälschendes, denn als Schritt, der dem Gebäude bereits innewohnt.

Wege zur Rettung

Als nächstes machte die Gruppe eine Umfrage mit 60 Personen der lokalen Bevölkerung, die per Mail oder Brief antworteten. Dabei wurde klar, wie wichtig den Bewohner*innen der Erhalt des baulichen Erbes in ihrem Dorf ist. Die Gemeinde bot an, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Die umgesetzte Lösung kam dann aber aus der Projektgruppe selber. Ein Mitglied schlug vor, das Gebäude künftig als Vereinshaus zu nutzen. Auf einem Grundstück, das ihm und seiner Frau gehört, betreibt seine Gattin einen Vereinsgarten. Dies führte zur Idee, das Gebäude darin zu integrieren.

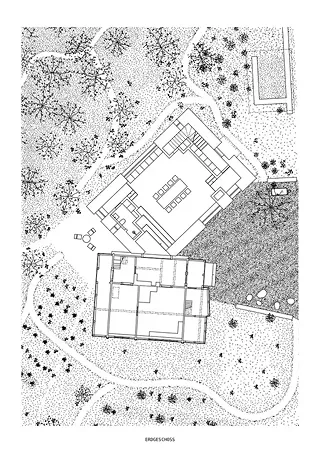

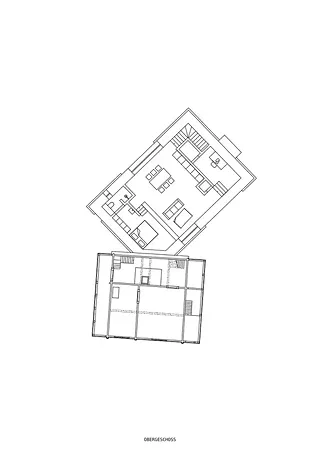

Nach Abschluss des Studiums im Januar 2022 erwuchs für Timothy Allen und Ronan Crippa aus der Initiative ganz organisch der erste Bauauftrag für ihr neu gegründetes Büro. Um aus der Idee ein Projekt zu machen, musste jedoch zuerst eine Knacknuss gelöst werden: Da das versetzte Gebäude als Neubau eingestuft wurde und zur Wahrung seines ursprünglichen Charakters weder Wasser- noch Stromanschluss oder ein WC integriert werden sollten, war ein ergänzender Anbau erforderlich, um den strengen Auflagen für die Nutzung als Vereinshaus gerecht zu werden. Daraus ging die Idee zu einer Erweiterung, oder anders gesagt einem zweiten Haus hervor, das mit dem Altbau über Eck verbunden wurde. Zuerst gab es nur den Impuls, einen flexibel nutzbaren Saal anzufügen. Dann wurde beschlossen, ein Obergeschoss mit einer Wohnung einzufügen. Diese ist nun rund 80 Quadratmeter gross und soll dauerhaft vermietet werden. Sie besteht aus einem luftigen, auch den Dachbereich umfassenden Raum mit einem offenen Schlafbereich, einem Nischenzimmer und einem kleinen Bad. Regeltechnisch ist das Holzhaus damit nur noch ein unbeheizter Aussenraum. Wurde es also im Verlauf des Prozesses von der Haupt- zur Nebensache?

Holzpuzzle

Gehen wir auf das Versetzen des alten Holzhauses und seine künftige Nutzung genauer ein: Im Sommer 2023 wurde es Balken für Balken auseinandergebaut. Nach dem Transport wurde alles am neuen Standort am Mühlebach wieder zusammengefügt. Nicht alle Elemente haben den Umzug überstanden. Der Zustand einiger war zu schlecht, als dass ein Wiedereinbau konstruktiv zu verantworten gewesen wäre. Letztlich musste fast die gesamten Fassaden ersetzt werden. Das neue Holz unterscheidet sich farblich vom alten. Jetzt kontrastieren nussfarbige Balken mit hellen Holzelementen. Im Lauf der Zeit wird aber eine Vermählung stattfinden. Mit einem ungemeinen architektonischen und baukulturellen Verständnis haben die Architekt*innen das Haus nur geringfügig verändert, damit die feuerpolizeilichen Bedingungen erfüllt wurden. Laien sehen es nicht, und auch Fachleute vermögen die Veränderungen wohl nur im Vergleich mit alten Fotos erkennen.

Das Haus hat dadurch seinen authentischen Charme und die charakterliche Stärke behalten. Zugleich wurde altes Handwerker*innenwissen für weitere Jahre konserviert. Damit das Holzhaus nicht zum Museum mutiert, finden neben Vereinstreffen auch Feste und Übernachtungen statt.

Wird das Gebäude betreten, justieren sich die Sinne. Russ an den Wänden, ein offener Kamin im Flur, schmuck getäferte Wohnräume, niedrige Decken und kostbare alte Möbel – alles scheint, als wäre es schon immer so gewesen. Assoziationen von eifriger Hausarbeit, aber auch von ausruhenden Landwirt*innen in geselligen Runden entfalten sich vor dem inneren Auge. Dass sich hier ein lebendiges Vereinsleben entwickeln wird, kann man sich sehr gut vorstellen. Seit diesem Frühjahr züchten die Mitglieder im Keller Setzlinge, lagern dort Lebensmittel und backen im Ofen Brot.

Raum und Masse

Für die Wände des Anbaus wählten die Architekten gemeinsam mit der Bauherrschaft Lehm, um den Verbrauch grauer Energie und den CO2-Ausstoss im Rahmen der Konstruktion gering zu halten und ein sortenreines Trennen der Materialien zu ermöglichen. Etwa 90 Prozent sollen im Sinne des Urban Minings im Falle eines etwaigen Rückbaus als Rohstoffe wiederverwendet werden können.

Die Wände sind massiv: Vor 85 Zentimeter Lehm wurden innen zur Dämmung weitere 15 Zentimeter Hanfkalkstein gesetzt; dazu kommt ein drei Zentimeter dicker Kalkputz. Für die Böden kamen Holzriemen und im Erdgeschoss ein Stampflehm aus eigenem Aushub zum Einsatz und die beiden Badezimmer wurden mit Tonplatten verkleidet. Zudem gibt es unverleimte Holzdecken: Die Holzstapel wurden lediglich mit Dübeln verbunden. Der monolithische Charakter ist kein Zufallsprodukt. Bewusst wollten Architekten und Bauherrschaft ein janusköpfiges Projekt schaffen, dessen Teile zugleich ungleich sind und doch wie selbstverständlich miteinander verwachsen.

Timothy Allen und Ronan Crippa konnten für das Projekt auf Wissen zum Lehmbau zurückgreifen, das sie während des Studiums an der ETH gesammelt hatten. Neben einer von Roger Boltshauser betreuten Diplomarbeit, in deren Kontext ein Lehmbau entworfen wurde, nahmen sie an einer Seminarwoche zum Thema teil, in deren Rahmen sie das Labor von Professor Guillaume Habert besuchten und unter Anleitung von Felix Hilgert bei der Lehmag 1:1 Mock-ups von Lehmwänden erstellten. Für die Planung in Grabs arbeiteten sie dann eng mit Martin Rauch zusammen.

Lagernd und zugleich getürmt

Die etwa 200 grossen Lehmelemente wurden von der Werkstatt Lehm Ton Erde in Vorarlberg gefertigt, geliefert und eingebracht. Die Blöcke bilden zugleich ein konstruktives Gerüst und ein räumliches Kleid. Sie wurden mit derselben handwerklichen Präzision versetzt wie die hunderten Sparren, Pfetten, Balken und Dielen des Bauernhauses.

Während das Holzhaus im Blockbau Ausdruck eines Willens zum Stapeln ist – ein rational gefügter Rhythmus – wirkt das Lehmhaus getürmt, geformt, schwer, verwurzelt, horizontal lagernd und dennoch aufstrebend. Die vorgefertigten Blöcke rationalisieren das Bauen mit Lehm und ermöglichen ein effizientes Arbeiten.

Damit ein Lehmbau eine möglichst gute CO2-Bilanz hat, ist bekanntlich die Verarbeitung des lokal aufgefundenen Materials unmittelbar vor Ort angeraten. Dies wurde jedoch aus Kostengründen verworfen. Stattdessen den Lehm aus der Baugrube in die Fabrik nach Schlins in Vorarlberg zu fahren, war aber ebenfalls keine Alternative, da dies wenig nachhaltig gewesen wäre. Letztlich wurde daher der Lehm in Liechtenstein entnommen und nach dem Formen in Schlins nach Grabs transportiert.

An der Fassade ist die Schichtung des Stampflehms ablesbar. Die Sedimentierung erzählt vom Produktionsprozess und lädt dazu ein, die Fassaden haptisch zu erkunden. Das Artikulieren des Schichtens führt dazu, dass der Anbau als subtiles Relief in Erscheinung tritt. Die Blöcke wurden spezifisch gemäss ihrer Lage moduliert. Die Fassaden versinnbildlichen die Kräfteverläufe, indem sie sich nach oben hin und jeweils über den grossen Öffnungen verjüngen. Diese wurden mit Linteln aus Stahlbeton überbrückt. Dies verleiht dem Gebäude Ausdruck und Charakter. Inspiriert von den Plastiken Hans Josephsohns, die beispielsweise keine zehn Autominuten entfernt im Haus Kühnis in Trübbach (1982) vom famosen Architekten Peter Märkli integriert sind und tiefsinnig mit Form spielen, soll auch der Anbau zu einer übergeordneten Sinnhaftigkeit gelangen. Die Versätze in der Oberfläche wollen Bedeutung schaffen und gedeutet werden. In ihrer Varianz spielen sie mit Kraft und Balance. Traufkanten, Ortgänge und Gesim-se aus Naturstein helfen, die natürliche Erosion des Lehms zu verlangsamen. Zudem geben sie der grossen Solaranlage auf dem Dach eine klare Fassung.

Im Austarieren der Materialeigenschaften, den daraus resultierenden konstruktiven Anforderungen und dem Formwillen der Architekt*innen ist eine Synthese entstanden, die dem Anbau eine besondere Kraft verleiht.

Neue Geschichten

Man könnte behaupten, dass das Haus nicht der Initialpunkt des Projektes war, sondern eine Erweiterung des Gartens ist. Zum bereits bestehenden Bauerngarten wurde neu ein «essbarer Waldgarten» angefügt. Bäume auf 1000 Quadratmetern sollen künftig Obst, Beeren, Nüsse, Wildkräuter und Gemüse liefern. Zudem wurde er um Teiche und trockene Bachläufe ergänzt, um für die Nutzenden ansprechender zu sein und mehr Biodiversität zuzulassen.

Das soziale Engagement der Bauherrschaft für die Menschen in Grabs ist lobenswert. Statt dem Grundstück mit einer gewöhnlichen Immobilie eine maximale Rendite abzugewinnen, haben sie sich entschieden – mit dem Gartenverein, dem für Übernachtungen offenstehenden alten Holzhaus und dem innovativen Lehmgebäude – gemeinnützige Aspekte und ökologische Ziele über die kommerziellen zu setzen. Damit etabliert Gässli gleich mehrere überzeugende neue Narrationen: Darüber, wie ein lokales Bauen gelingen kann; wie Dörfer weiterentwickelt werden können und wie mit den Mitteln der Architektur ein soziales Zusammenleben gefördert werden kann in einer Zeit zunehmender Individualisierung.

Der Text wurde von Fabian Tobias Reiner & Jørg Himmelreich für das Swiss Arc Mag 2025–5 verfasst.