Muzeum Susch

7542 Zernez,

Suisse

Publié le 11 septembre 2019

Schmidlin Architektur GmbH + LUVO GmbH Architekten + Schmidlin Architekten ETH SIA

Données du projet

Données de base

Description

Né de la roche

Empreint d’histoire, le nouveau Muzeum Susch crée une oasis d’atmosphères inspirées de l’interaction entre l’art, le paysage et l’architecture.

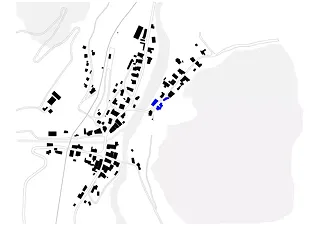

A Susch, petit village situé dans la basse vallée de l’Engadine au pied du col de la Flüela et à cheval sur l’Inn, tout semble indiquer que le cœur bat à gauche: gare, route principale, hôtels, commerces et entreprises locales se trouvent sur une même rive. C’est pourtant de l’autre côté de la rivière que le regard se porte, à la recherche du Muzeum Susch qui a ouvert ses portes le 2 janvier 2019. Situé à quelques minutes en voiture de St-Moritz et Davos, le choix du site n’est pas aussi étrange que cela puisse paraître.

Chasper Schmidlin et Lukas Voellmy, deux architectes zurichois trentenaires auteurs de la galerie d’art von Bartha (2009) à Bâle, ont obtenu le mandat direct. Ils ont développé un équilibre entre préservation et intervention en amplifiant les traces de l’ancienne vie des bâtiments tout en créant de nouveaux espaces très particuliers. Il est difficile de dire où finit la nature et où commence l’artifice dans un projet qui est tout à la fois chalet alpin, grotte primitive et lieu de refuge des personnages méchants de James Bond.

Relève culturelle

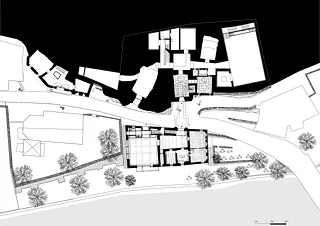

Rien ne trahit la présence d’un musée et d’une fondation privés dédiés à l’art contemporain et financés par la femme d’affaire polonaise Grayna Kulczyk, dont une partie de la collection est exposée sur place (Site-specific works). Le programme est partagé entre deux bâtiments reliés par un tunnel; la «Bieraria Veglia» (accueil, bistro, exposition permanente, auditorium, administration, bibliothèque) et la «Bieraria» (exposition permanente et temporaire) occupent les anciens presbytère, hospice et brasserie d’un monastère dont les traces remontent au 12ème siècle. Des résidences d’artistes, installées dans la «Chesa Della Santa», sont associées au musée sans être publiquement accessibles.

Piètements souterrains

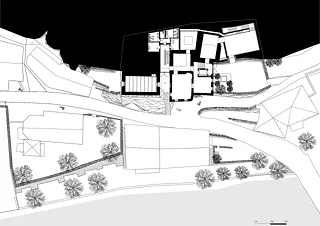

On accède au musée par le niveau inférieur de la «Bieraria Veglia»: une rampe tapissée de galets mène depuis l’extérieur à la réception, comme si une rivière avait autrefois traversé les lieux. Et cela paraît encore être le cas: un filet brillant coule en serpentant sur une paroi rocheuse au bout du tunnel. Passée la réception, une mangeoire taillée dans la pierre révèlent l’ancienne présence d’une écurie. À un autre endroit, deux poutres de fumage encastrées à la naissance d’une voûte noircie en plein-cintre témoignent de la présence d’une ancienne fumerie. Un enduit grossier gris, fait à base du sable du lit de la rivière, donne aux murs un aspect homogène soulignant des sols de différentes qualités: dallage irrégulier en pierres taillées et pavage en galets, alors qu’un terrazzo teinté dans la masse et légèrement poncé se déploie telle une marée noire et sans jamais toucher les parois des anciennes salles. Le choix et la mise en œuvre des matériaux témoignent d’une beauté archaïque, simple et fonctionnelle.

À l’étage, le traditionnel «Pierten» (espace d’entrée d’une maison engadinoise) s’ouvre sur le bar et ses plans de travail en acier brut patiné. Le bistro est aménagé dans deux authentiques «Stube» qui dialoguent avec des éléments contemporains, comme par exemple les luminaires signés Joe Colombo, légèrement modifiés par les architectes, et les anciennes tapisseries dans les parois en lambris. C’est d’ici qu’on accède également à l’auditorium et son espace en double-hauteur, agrémenté de deux grandes baies vitrées donnant sur la rivière et sur le cimetière de l’église réformée voisine. Le sol est un plancher massif en mélèze fait de planches de 12 mètres, disposées tête-bêche, et relevant de la précision d’une marqueterie.

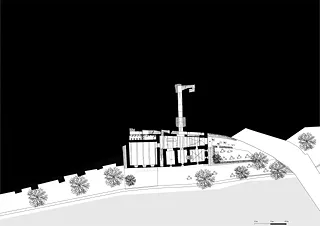

Compléter en extrayant

L’intervention architecturale est plus affirmée dans la «Bieraria», qui dévoile des espaces très différenciés – en vertu du principe de caso-per-caso – allant de grottes creusées dans la roche à des lofts boisés sous les toits, en passant par des espaces d’exposition plus classiques. L’excavation de 9000 mètres cubes d’amphibolite, une roche locale, a permis de compléter un système existant de grottes utilisées par la brasserie (un entrepôt, une chambre de refroidissement et une cavité donnant accès à une source) sans recours à l’artifice.

En revanche, les volumes imbriqués composant la partie visible de la «Bieraria» ont été surélevés d’un mètre et couverts de toits en appentis calqués sur ceux d’origine. Les salles sous la charpente ont été pourvues d’un plancher massif en mélèze, qui s’adapte parfaitement parois irrégulières recouvertes d’enduit. Un grande cavité, où la brasserie conservait dans le temps ses produits, représente le centre de la «Bieraria». La reprise en sous-œuvre et l’ajout d’un lanterneau

recouvert de profilit monté à fleur de façade étirent ce puit de lumière qui renferme une œuvre de Monika Sosnowska: un escalier désarticulé dont les marches pendent comme des franges froissées. La distribution verticale de la «Bieraria» est assurée par un ascenseur et par un escalier en béton coulé sur place, à trois volées droites et équipé d’un garde-corps en méplat laqué noir. La distribution horizontale se fait autour du puit de lumière qui constitue un élément central et dessert les salles situées aux deux niveaux supérieurs.

La «Bieraria» s’intègre parfaitement dans le contexte, malgré sa grande superficie. Les façades des nouveaux espaces gagnés sur la roche sont recouvertes d’amphibolite appareillée en opus incertum. Le plateau supérieur devrait accueillir prochainement une sculpture de Not Vital, en tant que symbole de la relation entre Susch à travers l’art contemporain.

Le Muzeum Susch est le résultat d’un artisanat local dynamique et de la capacité des architectes de se limiter à seulement quelques matériaux, sans oublier l’heureuse rencontre d’un programme original et d’un site inattendu. Ce lieu magique où se côtoient tissu historique, art contemporain et géologie du paysage présente les qualités pour devenir à long terme un point d’attraction majeur en Basse-Engadine.

Texte: François Esquivié