Usine de rabotage Maison D

8404 Winterthur,

Suisse

Publié le 04 avril 2024

Pascal Flammer Architekten AG

Participation au Swiss Arc Award 2024

Données du projet

Données de base

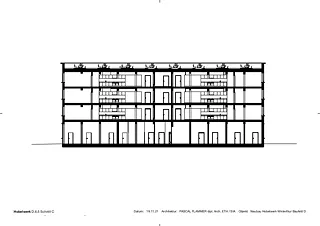

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

La pièce D du nouveau lotissement de logements coopératifs Hobelwerk à Oberwinterthour se distingue des autres bâtiments. Conçu par le bureau d’architectes Pascal Flammer, le bâtiment est à la fois expérimental et exemplaire: sa construction a généré moins d’émissions de dioxyde de carbone que presqu’aucun autre bâtiment en Suisse. La réutilisation d’éléments de construction est un thème marquant du bâtiment, mais n’explique pas à elle seule ce bilan carbone encourageant.

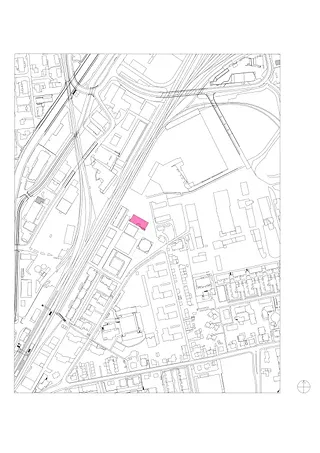

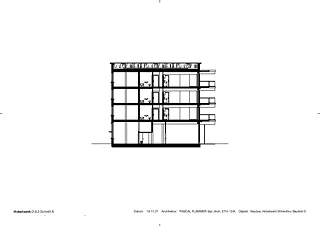

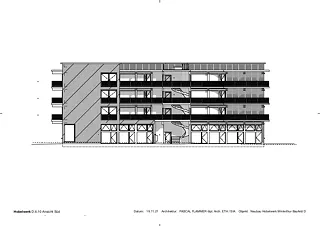

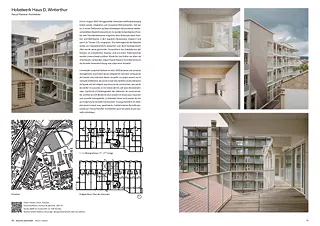

À l’image des bâtiments industriels qui se tenaient autrefois sur ce terrain proche de la gare de Oberwinterthour, les immeubles de l’ensemble Hobelwerk se serrent les uns aux autres. Le nom du deuxième ensemble de logements de la coopérative «mehr als wohnen» réfère au passé d’un site occupé pendant plus de cent ans par l’entreprise Kälin & Co. spécialisée dans le traitement du bois. La présence d’une cheminée haute, une ancienne halle de production et une place de déchargement couverte en témoigne encore aujourd’hui. Les deux halles sont aujourd’hui au centre du nouvel ensemble et sont à disposition des habitant·e·s pour des usages communautaires. Là où autrefois des trains chargés de bois circulaient, s’étire aujourd’hui un espace ouvert central, réservé aux piétons et à la mobilité douce. C’est à son extrémité, à la limite nord du site, que se trouve la pièce D, un bâtiment en forme de barre. De loin déjà, on remarque trois balcons qui s’avancent dans la ruelle. Et puis en s’approchant, on découvre une grande diversité de formes: la façade nord, qui donne sur une zone d’activités mixtes, est d’apparence plus classique: elle est habillée de planches de bois peintes en blanc et structurée par des profils en aluminium qui servent d’assise visuelle à des fenêtres à deux battants et flanquées de volets métalliques blancs. Au sud, là où l’immeuble fait face au reste du nouvel ensemble, la façade s’ouvre avec de grandes baies vitrées. Placé entre de généreuses loggias et les balcons, un escalier en colimaçon à l’air libre mène au premier niveau.

Expérimental à plus d'un titre

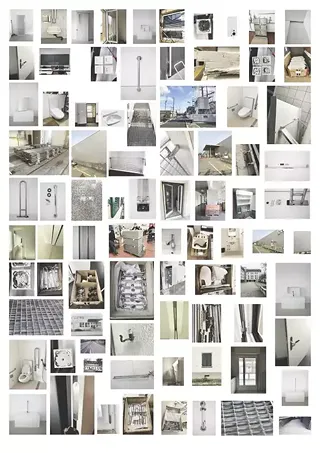

Le bâtiment apparaît toujours différemment quel que soit l’angle depuis lequel on l’observe, et cela créé une certaine confusion. «Trouver pour cet immeuble un langage qui ne soit pas le fruit du hasard a effectivement été un défi», reconnaît Pascal Flammer. Et pour cause, car cette prétendue nouvelle construction n’est pas entièrement neuve: afin d’économiser les ressources et de maintenir les émissions de CO₂ à un faible niveau, l’immeuble a été réalisé avec le plus grand nombre possible d’éléments réutilisés. Et malgré ses visages très différents, la façade n’a jamais eu droit à la construction d’un mock-up, bien au contraire: des mock-ups de façades provenant d’autres chantiers ont été réutilisé pour les larges ouvertures au rez-de-chaussée des pignons. «La mise en œuvre d’une multitude d’éléments différents donne aux façades une apparence moins schématique que ce que l’on peut aujourd’hui observer dans des projets similaires», explique Flammer à propos de son premier projet re-use, avant d’ajouter: «C’est justement cette variation qui alloue à l’immeuble une dynamique qui lui est propre». Variée et vivante, cette dynamique est bien éloignée de l’aspect de collage qui caractérise beaucoup d’autres projet de réemploi. Le mérite en revient à l’emploi du blanc, couleur avec laquelle tous les différents éléments ont été peints, à l’exception des garde-corps de balcon réalisés avec des sommiers de lits récupérés d’une prison zurichoise, ou encore du revêtement ondulé en aluminium récolté sur le chantier de rénovation d’un magasin Coop à Winterthour.

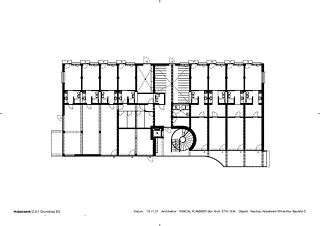

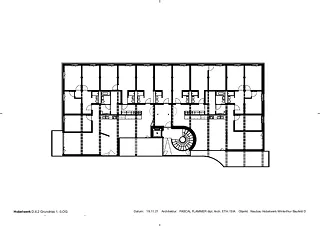

Le côté expérimental du projet ne s’arrête pas aux dimensions constructives et esthétique, mais concerne aussi l’offre de logements. Le rez-de chaussée abrite huit petits logements qui disposent chacun pour moitié d’un atelier propre ou partagent un local artisanal commun. Les trois étages supérieurs accueillent chacun deux appartements groupés qui compte chacun sept pièces ainsi qu’un grand séjour et une salle à manger. Les chambres et les salles de bains y sont disposées différemment afin d’accueillir des constellations sociales variées: couples, personne seule ou petites familles, tout le monde doit pouvoir se sentir à l’aise. Détail non-négligeable, une chambre d’appui se glisse entre les deux logements à chaque étage.

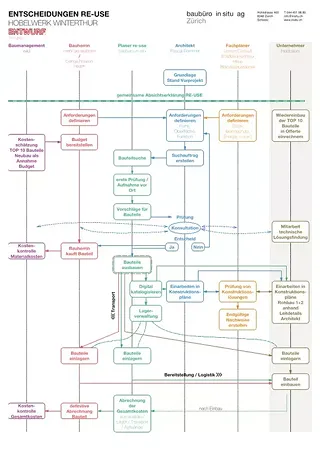

Le réemploi, une stratégie parmi d'autres

On retrouve aussi beaucoup d’éléments réutilisés à l’intérieur. La stratégie est la même qu’à l’extérieur: tout a été peint ou lasuré en blanc, qu’il s’agisse d’éléments neufs ou réemployés. Laissée dans sa teinte naturelle grise et chaude, le sol en anhydrite poncé contraste, tout comme les plafonds en bois qui renforcent le caractère domestique. La structure primaire est constituée d’éléments neufs qui n’ont pas été habillés, ce qui donne aux intérieurs le caractère d’un second œuvre achevé. Une stratégie intelligente qui fait que les éléments réutilisés, comme les portes ou les fenêtres, ne donnent pas l’impression d’être de moindre qualité, bien au contraire. «Nous avons constaté que les éléments de construction complexes et à haute valeur ajoutée – les fenêtres par exemple – sont plus faciles à réutiliser que des éléments basiques», explique Pascal Flammer. À contrario, les éléments surfaciques neufs s’en sortent presque toujours mieux en termes de prix. C’était par exemple le cas pour les modules qui forment la couche spatiale dans la moitié nord de la maison, préfabriqués par un constructeur bois local. Comme les loyers des logements de la coopérative dépendaient des coûts de construction et devaient être aussi bas que possible, les seuls éléments réutilisés qui rentraient en compte étaient ceux dont le démontage, la préparation et la remise en œuvre ne coûtaient pas plus cher que leurs équivalents neufs. Ils ne devaient en outre pas entraîner de perte de qualité ni de retard dans le déroulement des travaux. baubüro in situ, qui dispose de l’expérience nécessaire, a respecté ces critères lors de l’acquisition des éléments. Des quelques cinquante éléments testés, vingt-deux ont finalement pu être réutilisés.

Pour pouvoir aménager les 14 appartements au moins coûtant, les architectes se sont aussi appuyés sur des solutions d’entreprises. Les détails ont été conçus très pragmatiquement, en tenant compte des capacités des entreprises mandatées. Les matériaux et éléments de construction neufs témoignent également d’une approche pragmatique de la conception: pour économiser de la matière, les poutres en bois ont été dimensionnées à minima, ce qui se lit aux différentes sections de la structure porteuse horizontale. Bien visibles à de nombreux endroits, les détails et éléments constructifs permettent en outre de mettre en valeur les interfaces entre les différents corps de métier à l’œuvre dans ces espaces intérieurs: une construction qui a des histoires à raconter.

Ce qui se trame sous terre est déterminant

Avec une émission de gaz à effet de serre de 7,4 kg / m² par an, le projet se situait, lors de la construction du bâtiment, environ vingt pour cent en-deçà de la valeur indicative recommandée par «La voie SIA vers l’efficacité énergétique» (SIA 2040, 2017). Cette valeur très basse à l’échelle suisse n’est pas seulement expliquée par le recours à des éléments de constructions réutilisés – qui représentent malgré tout à eux seuls une économie de 34 tonnes de CO₂. Le facteur le plus déterminant reste cependant le fait que le bâtiment ne soit pas pourvu d’un sous-sol en béton, ce qui s’explique en partie par le fait que l’ensemble Hobelwerk est un quartier sans voiture ou presque. Les installations techniques sont centralisées et quelques places permettent le stationnement d’une poignée d’automobiles.

L’immeuble est aussi un projet exemplaire en matière de surface habitable par personne. Mesurée à 30,1 mètres carrés, elle est 35 pour cent inférieure à la moyenne suisse que l’on évalue à 46,5 mètres carrés par personne. Et cela a également un impact positif sur les émissions de CO₂ liées à l’exploitation de l’immeuble.

Pour assurer une mixité des types de ménage, la coopérative «mehr als wohnen» mise sur des locaux pouvant être loués ou utilisés en commun. Et dans cette stratégie, les espaces extérieurs ont aussi un rôle à jouer, puisqu’ils compensent les surfaces d’habitation réduites en offrant un petit groupe de tables à l’angle du bâtiment. Ils sont par ailleurs suffisamment informels pour autoriser une appropriation par les habitant·e·s, comme en témoigne un confortable lounge aménagé devant un des appartements-ateliers. Pascal Flammer s’en réjouit: «C’était exactement notre idée: les appartements du rez-de-chaussée ont le caractère le plus public. Leurs habitant·e·s empiètent sur l’espace libre et l’animent». Il est convaincu que la réutilisation d’éléments de construction présente des avantages, et pas seulement d’un point de vue écologique: «Le renoncement à l’habituelle perfection et l’exposition des éléments tels qu’ils sont ont conduit à un gommage des limites entre intérieur et extérieur. Et cela favorise certainement une vie de quartier animée».

Le texte a été rédigé par Daniela Meyer pour l'Arc Mag 2025–1. La traduction en français a été revue par François Esquivié. Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine

Le projet de Pascal Flammer Architekten a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2024.