Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

4051 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 29. Juni 2021

Baumann Lukas Architektur AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Frische Farbigkeit

Die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt residiert seit 2019 in einem späthistorischen Gebäude, das ursprünglich für

eine Privatklinik entworfen worden war. Baumann Lukas Architektur aus Basel hat das Haus mit behutsamen Eingriffen umgebaut, saniert und im Inneren farblich neu interpretiert..

Eingebettet zwischen der historischen Peterskirche mit dem bekannten Petersplatz, dem benachbarten Universitätsgelände und dem direkt gegenüberliegenden Unispital Basel gehört das von der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt genutzte Gebäude am Petersgraben 11 zum inneren Kern der Altstadt.

Begonnen hat die Geschichte des prächtigen, vom Jugendstil inspirierten späthistorischen Bauwerks um die Jahrhundertwende. 1904 liess der Chirurg Carl Sebastian Hägler eine Privatklinik von den damals renommierten Basler Architekten Alfred Romang und Wilhelm Bernoulli entwerfen und erbauen. Das als «Andlauerklinik» bekannte Gebäude sorgte auch im Inneren mit farblich individuell gestalteten Räumen für Wohlbefinden. Es konnte mit immerhin 31 Krankenbetten und einem Operationssaal aufwarten.

Nach dem Tod von Carl Sebastian Hägler ging das Klinikgebäude an das Bürgerspital Basel und 1972 schliesslich an den Kanton über. 1984 wurde die Klinik zusammen mit dem benachbarten Gebäude am Petersgraben 9 für den Fachbereich Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel und die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt umgebaut.

Letztere war immer noch mit ihren verschiedenen Abteilungen auf mehrere Standorte im Raum Basel verteilt. Zur betrieblichen Optimierung sollten alle Abteilungen – Ausgrabung, Fundbearbeitung, Archiv/Sammlung und Vermittlung – am Hauptstandort zusammengelegt werden.

Zu diesem Zweck wurde 2017 im Planerwahlverfahren das junge Basler Büro «Baumann Lukas Architektur AG» mit den Auftrag betraut. Die Architekten haben sich bei behutsamen Sanierungen und Rekonstruktionen von historisch wertvoller Bausubstanz bereits einen sehr guten Ruf erarbeitet. Ihr aktuelles Grossprojekt ist die Sanierung des Theaters Basel.

Denkmalschutz und Sicherheit

Die Bauaufgabe stellte die Architekten vor mehrere Herausforderungen: Die vorgefundene historische Bausubstanz sollte denkmalgerecht den Bedürfnissen der neuen Nutzer angepasst werden. Gleichzeitig musste die Unterbringung aller Arbeits- und Büroräume trotz des knappen Platzangebots im Haus gewährleistet sein. Darüber hinaus galt es die geltenden Bau- und Sicherheitsvorschriften, unter anderem die Erdbebenertüchtigung sowie die aktuellen Energieanforderungen einzuhalten.

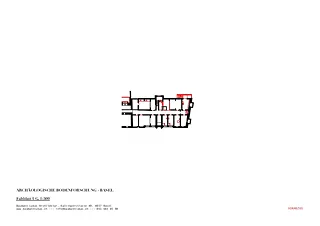

Das trapezförmige Gebäude wurde als Eckparzelle mit Haupteingang zum Petersgraben und der seitlichen, schmalen Herbergsgasse gebaut. Nach Südosten rahmt heute ein grosszügiger, baumbestandener Garten die Parzelle ein.

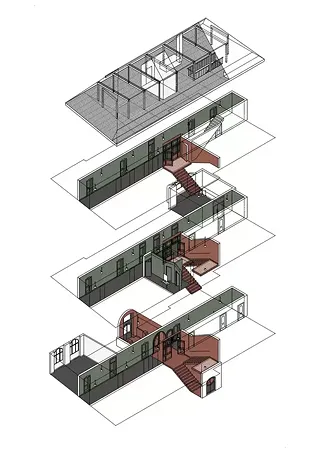

Zeitgemässes, neues Farbkonzept

Beim Betreten des Baus wird man nach wenigen Stufen von den beiden imposanten dunkelgrünen, teilweise verglasten Flügeltüren empfangen. Der Blick wird geradeaus auf den Treppenaufgang gelenkt. Ganz von roten Wänden umgeben, führen die Steinstufen, die in der Untersicht mit aufgemalten weissen Punkten und Wellen farblich abgesetzt sind, nach oben. Die vier Geschossebenen werden fast mittig mit diesem grossen, einladenden Treppenhaus erschlossen, das den Blick auf den rückwärtigen Garten öffnet.

Die Architekten brachten im Inneren des Hauses ihre gestalterische Kraft mit einem neuen Farbkonzept ins Spiel. Es war kein erklärtes Ziel, das Historische nachzuempfinden, vielmehr ging es darum, die ursprüngliche Farbdichte und Stimmung ins Heute zu transferieren.

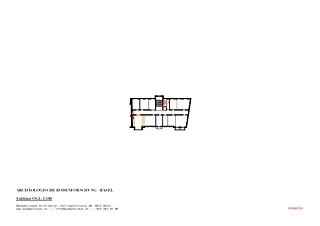

Die mittigen Flure der Stockwerke sind neu ganz in Tannengrün getaucht: ein «Allover» über Türen, Radiatoren und Wandflächen. Nur die in einem Weisston gehaltene Decke mit den Pendelleuchten erhellt den Flur.

Die vorgefundenen, in den 1980er-Jahren verlegten Würfelparkettböden wurden dunkel gebeizt und geölt, sodass eine dunkelbraune, matte Bodenfläche entstand, durch welche die Holzstruktur noch etwas hindurchschimmert.

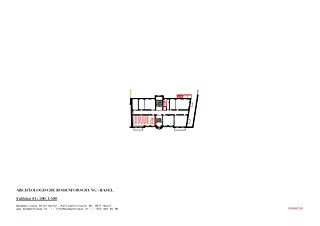

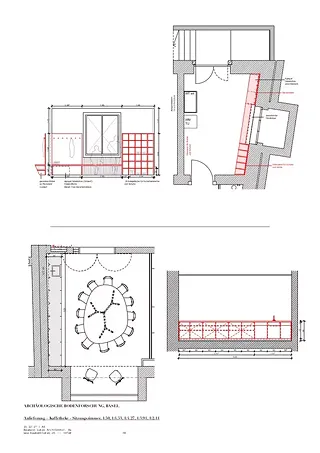

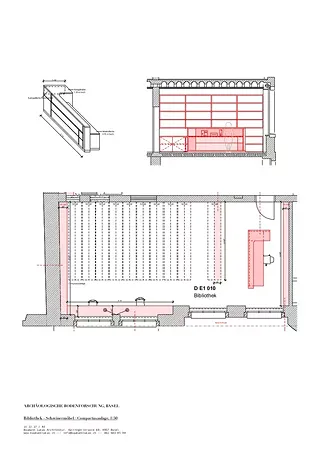

Die neuen Büro- und Arbeitsräume sowie die Bibliothek richten sich entweder zur Strasse oder zum Garten hin. Spektakulär ist der ehemalige Operationssaal im ersten Obergeschoss mit seinem grossen erkerhaft ausgestülpten, nach oben gewölbten Fenster. Heute wird er als repräsentatives Sitzungszimmer genutzt.

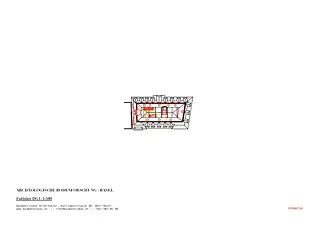

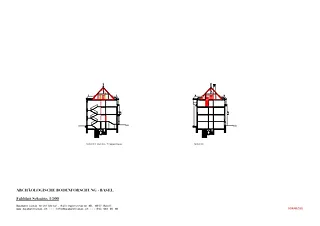

Neuausgebauter Dachstuhl

Der zuvor unausgebaute Dachstuhl des Hauses wurde insbesondere wegen des dichten Raumprogramms als neue Nutzungsebene mit einbezogen. Sie ist mit einer neuen, einläufigen Treppe zugänglich gemacht worden.

Die tragende Konstruktion des Dachstuhls ermöglichte den Architekten den Ausbau zu einem grossen, offenen Raum, den sie mit Einbaumöbeln zonierten. Hell gestrichene Holztafeln an den Dachschrägen und ein Riemenboden aus Lärche vermitteln eine wohltuende Luftigkeit. Genutzt wird der grosse Raum zur einen Seite als Pausenraum mit eingebauter Küche für die Mitarbeiter, zur anderen Seite ist er mit weiteren Tischen und Stühlen für die Vermittlung von archäologischen Forschungsergebnissen bestückt.

Viele kleine Lukarnen belichten rundum den Dachraum. Der Blick aus der einen, fast überdimensionalen Dachgaube im Pausenbereich reicht von der historischen Predigerkirche in Richtung Rhein bis hinüber zur neuen Skyline mit den beiden Roche-Türmen.

«Baumann Lukas Architektur AG» wurden für diesen vielseitigen Umbau und seiner optimierten Nutzbarmachung bereits 2019 vom Heimatschutz Basel prämiert.

Raphaël Oehler , Architekt bei Baumann Lukas Architektur AG, zu Leuchte :

Die Leuchten wurden im Prozess allesamt als Muster getestet. Die Wahl traf auf ein Produkt, das gesamthaft eine hohe Qualität aufweist, sowohl bei der Glasabdeckung wie auch den Befestigungskomponenten und der Lichttechnik (LED). Die Abdeckung aus Glas spiegelt. Dieser Effekt wurde vom Bauherren wie auch von uns Architekten als passend für das Haus empfunden..

Text: Sibylle Hahner

Erstmals veröffentlicht im Magazin der Schweizer Baudokumentation 2021 - 4