Aufstockung städtisches Wohnhaus

8004 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. April 2025

Baukombinat GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

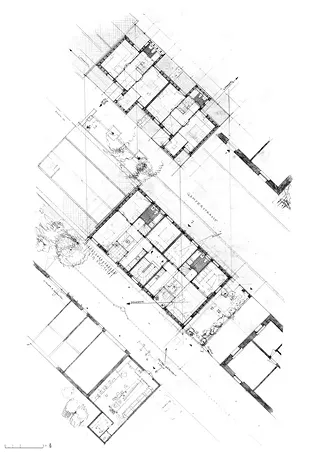

Im 19. Jahrhundert entstand nördlich der Feldstrasse anders als die in Aussersihl typischen Blockrandbauten, eine Logik abgehender Stichstrassen mit Punktbauten. Dort liess der Händler J. Gamper 1894 den symmetrischen Zeilenbau Gamperstrasse 7–11 errichten. Seither ist ein Grossteil dieser Bauten, inklusive des Nordteils von Gampers Zeilenbau, den Gleisen oder Ersatzneubauten gewichen; bei der geplanten Verlängerung der Lagerstrasse bleibt vom Zeilenbau nach dem Abbruch des Mittelteils das hier behandelte Haus möglicherweise als Punktbau an der Gleiskante zurück.

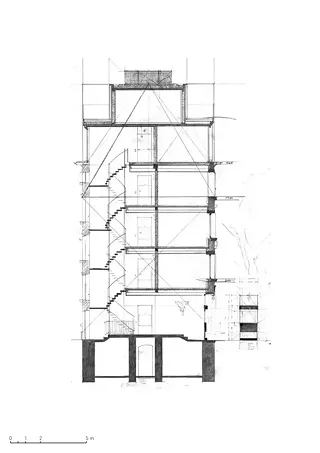

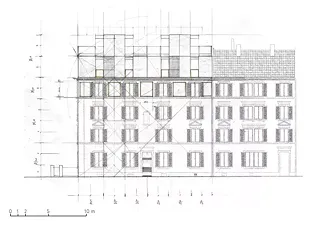

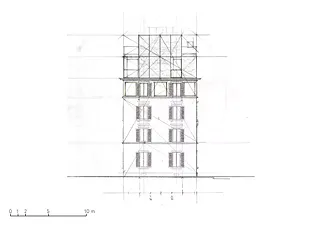

Bei dessen Erweiterung forderte diese städtebaulich evolvierende Situation eine stärkende Reaktion. Die jeweilige Logik der Strassen- oder Hofseiten wird durch die Form des Volumens und subtile Symmetriebrüche von nah und fern betrachtet räumlich inszeniert: Von der Gliederung der Bestandsfassade geht ein sorgfältig austariertes Spiel mit den Proportionen und Massen aus. Fragen, die der Bestand mit seiner klassischen Fassadenordnung und ihren Symmetrien aufwirft, werden aufgenommen; eine konstruktionsnahe und gleichzeitig den aktuellen Bedingungen des Bauens entsprechende Grammatik entsteht. Deren Elemente sind pragmatische Bauteile, die sich nur durch ihr Verhältnis zueinander in den Kontext der ornamentierten Sprache des Bestands stellen. So wird die Aufstockung mit dem Bestand über die Trauflinie hinweg zusammen als Gesamtwerk verstanden. Der Holzbau als raumfassende Konstruktion aus Scheiben und Massivholzdecken sowie die vielschichtige Fassade aus Holz und Recyclingstahl, dessen Oxidpigmente im Zusammenhang mit den umgebenden Dachziegeln gelesen werden können, reagieren exakt auf den Bestand. Sechs Punktfundamente übertragen die Kräfte analog zum ehemaligen Dachstuhl auf die Mauern. Der neue Teil erbt damit die geometrische DNA des Altbaus, wobei mit ein paar Kniffen überraschende Räume möglich werden. Der Bestand mit seinen klassischen Drei-Zimmer-Wohnungen wird um zwei kompakte Fünf-Zimmer-Maisonettewohnungen für WGs und Familien erweitert, die trotz ihrer scheinbaren Einfachheit verblüffende vertikale und diagonale Raumbezüge aufzeigen. Die Raumfolge vom Eingang bis zu den privateren Zimmern wird ergänzt mit einem mehrfachlesbaren Raum, der sich zum Wohnbereich öffnet. Es entstehen sowohl Rückzugsmöglichkeiten als auch interaktionsfördernde Zusammenhänge. Aussenräume und Öffnungen beziehen sich präzise auf die umgebenden Stadt- und Landschaftsräume. Die Wohnungen bieten je vier als Schlafzimmer nutzbare Räume, die jeweils eigene Zusatzqualitäten aufgrund ihrer Position oder Raumform erhalten, beispielsweise eine zusätzliche Nische, die als räumliches Angebot den aktuellen Bedürfnissen nach Arbeitsmöglichkeiten nachkommen kann, vielseitige Aussenbezüge oder grosszügige Raumhöhen. Der Verzicht auf ausufernde Wohnlandschaften ermöglicht spannungsvolle und vielseitig nutzbare Raumkammern, die sich über die volle Bautiefe erstrecken und auch vertikal miteinander in Beziehung stehen. Dieser ökonomische Umgang mit der gegebenen Fläche ist ein Ausdruck der Wertschätzung städtischer Dichte und ein Beitrag zu ihrer qualitätsvollen Weiterentwicklung. Bei Ausbauten wie Türen, Bädern oder Küchen führte eine materialnahe Haltung zu Ausdruck und Dauerhaftigkeit zur konsequenten Eigenentwicklung aller Details aus beständigen Materialien im richtigen Mass und reparierbar.

Verdichten, ohne zu verdrängen

Nicht nur in Zürich ist eine der grössten Herausforderungen der Stadtentwicklung die Verdrängung der angestammten Quartierbevölkerung bei Sanierungen oder Ersatzneubauten. Die ehemaligen Bewohner*innen müssen aufgrund von Wohnungsknappheit und Mietsteigerung wegziehen, wodurch nach und nach viel von den lokalen Strukturen verloren geht, die die Quartiere überhaupt erst so attraktiv gemacht haben. Zusammen mit dem Spengler und Dachdecker, dessen Geschäft sich unmittelbar im Hof des aufgestockten Gebäudes befindet, wurde ein physischer Ansatz zu diesem sozialen Problem entwickelt: Vor dem Rückbau des alten Daches wurde eine Abdichtung mit Abflüssen zu den bestehenden Fallrohren auf den Dielenboden des Estrichs aufgebracht. Durch dieses behelfsmässige Flachdach konnte das Dach entfernt und der Holzbau errichtet werden, während alle Bewohner*innen bleiben und ihre teils jahrzehntealten Mietverträge behalten konnten. Der präzise Entwurf des Grundrisses erlaubt den Kraftabtrag direkt auf die alten Mauern und dadurch den Verzicht auf Eingriffe am Bestand. Als eine der wenigen vertikalen Gebäudeerweiterungen ohne Kündigungen ermöglichte das Projekt so ökologisch und sozial genuin nachhaltige Verdichtung.