Bergstation 3S-Bahn, «Matterhorn glacier paradise»

3920 Zermatt,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. Dezember 2020

Peak Architekten

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

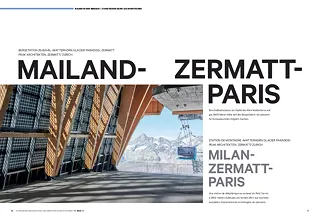

Mailand - Zermatt - Paris

Eine Seilbahnstation am Gipfel des Klein Matterhorns auf gut 3800 Meter Höhe soll das Bergerlebnis «en passant» für Europatouristen möglich machen.

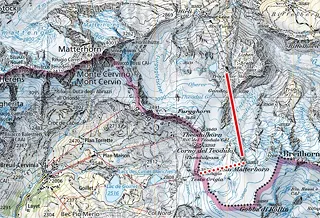

Zermatt. Der Ort, der als Tor zum Matterhorn gilt, liegt auf 1608 Meter Höhe. In 40 Minuten kann man von hier aus per Seilbahn den Höhenunterschied auf das Klein Matterhorn bewältigen, dessen Berggipfel nur knapp unter der 4000er-Marke liegt. Dieser Berggipfel auf 3883 Meter Höhe ist wesentlich unspektakulärer als der seines grossen Bruders, dem Matterhorn. Jedoch kann der Blick von der Aussichtsplattform des Gipfels über gut 38 Gipfel und vierzehn Gletscher schweifen. Einige davon liegen jenseits der Landesgrenzen, in Italien oder Frankreich.

Das Matterhorn, dessen ikonische Form Touristen aus aller Welt anzieht, steht bei dieser Aussicht in der ersten Reihe.

Ein Gletscherparadies

Seit Herbst 2018 kann man dieses «Matterhorn glacier paradise» an der Spitze des Klein Matterhorns mit einer neuen Seilbahn erreichen. Die neue 3S-Bahn (kurz für Dreiseilumlaufbahn) ist um einiges stabiler als die Vorgängerbahn, die bereits seit Ende der 1970er-Jahre den Gipfel erschloss. Die Kabinen der neuen Seilbahn bleiben erst bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80km/h in ihren Stationen. Pro Stunde können gut 2000 Gäste transportiert werden.

Vier der 25 Kabinen verfügen über einen Boden, der hoch über dem Theodulgletscher durchsichtig wird. Rund drei Minuten nach der Abfahrt klärt sich der milchig weisse Boden zu einem durchsichtigen Aussichtsfenster. Möglich wird das durch aktives Verbundglas, das unter elektrischer Spannung durchsichtig wird. Die hochalpine Gletscherlandschaft liegt dem Besucher sprichwörtlich zu Füssen.

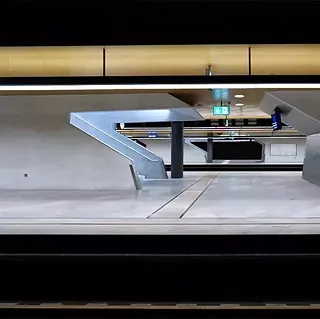

Nach oben schweben

Ganze neun Minuten dauert die Fahrt vom «Trockenen Steg» Richtung Berggipfel. Das letzte Stück der Fahrt vor der Bergstation fühlt sich an wie ein ruhiges Schweben über dem Gletscher. Dies ist bedingt durch den langen stützenfreien Abschnitt über der Schneefläche. Die gefühlte Geschwindigkeit der Kabine verlangsamt sich durch das durchhängende Seil mitten über dem Theodulgletscher.

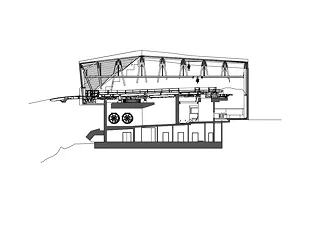

Erst nach der letzten Abstützung kurz vor der Bergstation nimmt die gefühlte Geschwindigkeit durch die vertikalen Zugkräfte nach oben wieder zu. Instinktiv fokussiert sich der Blick damit in Fahrtrichtung. Damit rückt die Ankunftsrampe der Bergstation erst am Ende der Reise ins Bewusstsein.

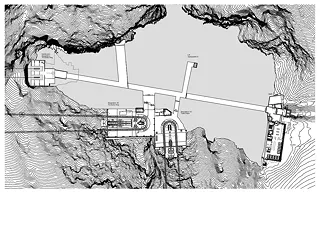

Dies ist ganz im Sinne der Gestalter: Die kantige, polygonale Form des Gebäudes soll an einen Felsblock des grauen Granits des Berges erinnern. Der Baukörper wirkt durch die angeschrägten Seitenwände kleiner und tritt damit optisch zurück. Die Architekten setzen damit die Formensprache von bestehenden Bauten auf diesem Berggipfel fort. Die Bergstation der Pendelbahn aus den Siebzigern, wie auch das Restaurant mit der Alpinistenunterkunft aus den 2000er-Jahren und die neue Ankunftshalle fügen sich damit zu einem Gebäudeensemble.

Zwei neue Stollen erschliessen die neue Bergstation zu dem bereits bestehenden Tunnel. Diese Haupterschliessung führt durch den Berg hindurch zum südlich liegenden Breithornplateau, auf dem man das ganze Jahr über Gletscherski fahren kann.

Nur das Notwendigste

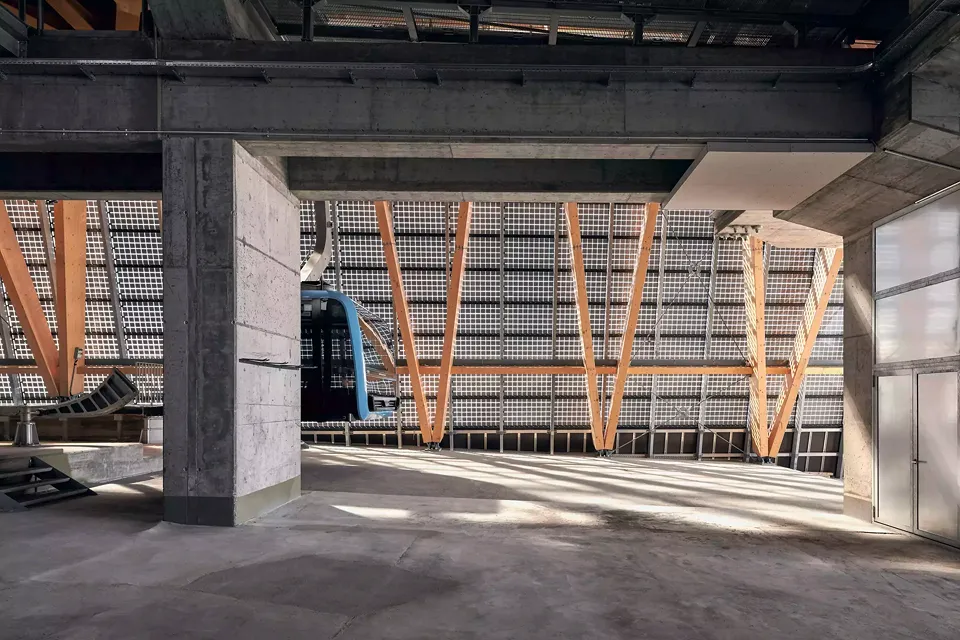

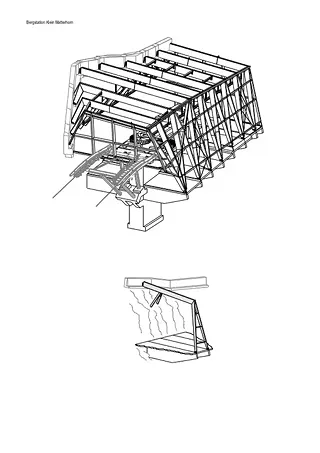

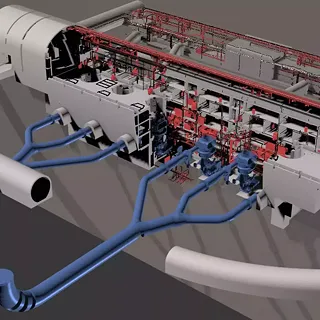

Der Bau der Bergstation beschränkt sich aufs Wesentliche: Ein Fundament, und eine Hülle, die sich um das Skelett des Gebäudes legt.

Bis zu 17 Meter lange Daueranker fixieren die Bergstation auf der Westseite des Klein Matterhorns. Die bis zu 1,6 Meter

dicken Brettholzrahmen sind Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Kilometer pro Stunde, wie auch einer Schnee- und Lawinenlast bis zu sechs Tonnen pro Quadratmeter gewachsen. Die Holzbinder konnten im Tal vorfabriziert und über die eigens für die Baustelle errichtete Lastenseilbahn von Italien aus auf das Klein Matterhorn transportiert werden.

Als Gebäudehülle fungieren semiopake Photovoltaikpaneele, die den Blick nach aussen verhindern. Licht dringt atmosphärisch durch die Lücken zwischen den einzelnen Solarzellen. Dies ist kein Ort des Verharrens, um die Bergwelt zu fotografieren: Die Solarzellen schirmen den Blick nach aussen ab.

«Alpine Crossing»

Die Zermatter Bergbahnen schaffen durch die Bergstation am Klein Matterhorn eine neue Destination für internationale Touristen. Denn «Europa in sieben Tagen»-Touren lassen keine Planungsunsicherheiten zu. Noch bevorzugen die Veranstalter eher das Jungfraujoch oder den Pilatus als leicht erreichbares Bergerlebnis gegenüber dem Klein Matterhorn. Im nächsten Jahr wird jedoch auch die Bahn hin zur italienischen Seite, Richtung Testa Grigia (Cervinia) fertiggestellt sein.

Für Reisende wäre damit ab 2022 ein Bergerlebnis «en passant» als Zwischenstopp auf der Strecke Mailand-Paris möglich.

Ueli Lehmann, Architekt von Peak Architekten zum Brettschichtholz:

«Wir entschieden uns für ein Holztragwerk. Holzträger sind einfach schöner. Stahlträger hätten wir aus brandschutztechnischen Gründen verkleiden müssen.»

Ueli Lehmann, Architekt von Peak Architekten zu den Solarmodulen:

«Es ist inzwischen gang und gebe, dass Energieunternehmen Flächen für Photo-voltaikanlagen mieten. Das Elektrizitätswerk Zermatt hat die Gebäudehaut finanziert.»

Text: Katharina Wyss

Erstmals veröffentlicht im Magazin der Schweizer Baudokumentation 2020-6