Garderoben- und Clubgebäude Hönggerberg

8047 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 31. März 2022

Mentha Walther Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

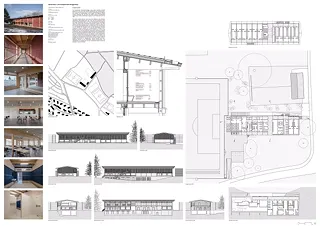

Der Holzbau besticht durch eine gestalterische Poesie, welche die höchsten Standards an Nachhaltigkeit implementiert und ein grosses Mass an Technik selbstverständlich unterbringt. Die Setzung ist klar, sparsam hinsichtlich Landverbrauch und löst die öffentliche Wegführung im Fussabdruck des Hauses.

Ausgangslage

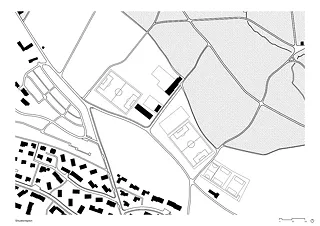

Die bestehenden Garderobenanlagen sowie deren baulicher Zustand entsprachen nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen des Fussballbetriebs. 2017 wurde durch die Stadt Zürich ein offener Projektwettbewerb ausgelobt, aus welchem 113 Projekteingaben hervorgingen. Das siegreiche Projekt «Pedro» überzeugte die Jury durch die präzise Setzung, die geschickte Wegführung und den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen Land und Holz.

Entwurfsidee

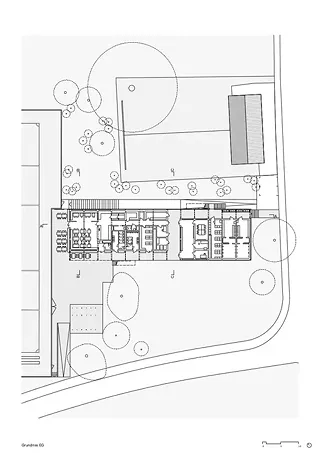

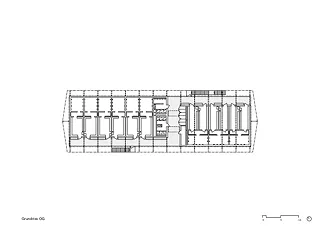

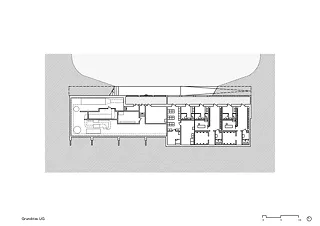

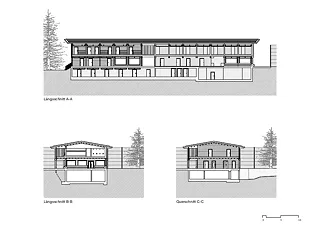

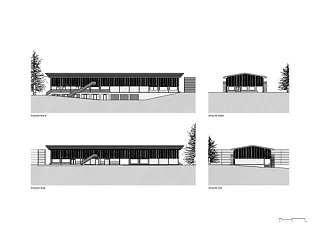

Zwei leicht versetzte Volumen unter einem Dach definieren einen öffentlich zugänglichen Weg diagonal durch das Haus und das Grundstück. Diese Geste verbindet die Rasenfelder im Osten und das Kunstrasenfeld im Westen der Anlage. Gleichzeitig übernimmt sie die Erschliessung der Nutzungen, welche sich seriell an der «Promenade Architecturale» aufreihen. Das mittig platzierte und offen gestaltete Foyer im Erdgeschoss bildet den Treffpunkt. Am westlichen Gebäudekopf befindet sich das Clubrestaurant mit freiem Blick auf das Spielfeld. Das Gebäude macht sich den bestehenden Geländeversprung zu Nutzen, wodurch das in Massivbauwiese errichtete Untergeschoss von Norden her ebenerdig erschlossen werden kann. Für den 1. Liga-Betrieb wird so ein vom Besucherstrom abgetrennter Zugang zum Spielfeld gewährleistet. Über aussen liegende Treppen gelangt man ins Obergeschoss, wo sich die Breitensportgarderoben befinden. Struktur und Fassade des Erd- und des Obergeschosses sind aus Holz gefertigt; vierzehn Stützenreihen bilden das statische und architektonische Grundgerüst. Die Decken und Fassaden aus teilvorfabrizierten Holzelementen werden in dieses Grundgerüst eingefügt. Ein Lattenschirm aus Holz umspannt die beiden Körper und die s-förmige Erschliessung im Obergeschoss. Dadurch entsteht eine semiöffentliche Vorzone zu den Garderoben, welche Erschliessungs- und Aufenthaltsort ist und Blicke fernhält. Ein ausladendes Vordach schützt die Fassade vor Sonne und Wetter.

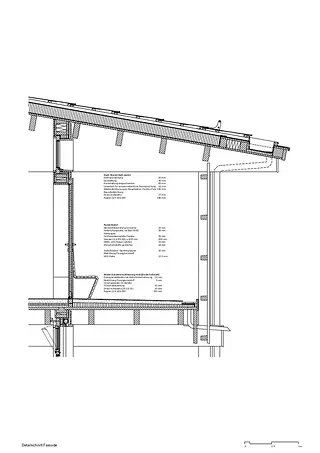

Projektierung

Die enge Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten war zentral für die Entwicklung der tragenden Entwurfsidee: zwei Volumen, ein Dach und ein s-förmiger, öffentlicher Weg durch das Haus. Der Flächenverbrauch sollte minimal gehalten, die bestehende Topografie zu Nutzen gemacht und betriebliche Anforderungen durch die geschickte Setzung gelöst werden. Die Hartbetonbeläge der Aussenplätze und Wege ziehen sich durch das Erdgeschoss und finden in den öffentlichen Bereichen im Inneren ihr Pendant. Der Standort mitten im Landwirtschaftsgebiet und nahe am Waldrand unterstreicht die Verwendung des Baustoffs Holz als einzige logische Wahl für den von Süden als zweigeschossig in Erscheinung tretenden Bau. Für die Konstruktion wie auch die Fertigoberflächen wurde ausschliesslich Fichten-/Tannenholz verwendet. Statische Elemente wurden roh belassen, während Verkleidungen farbig behandelt wurden. Die sägerohe Aussenschalung sowie der vertikale Lattenschirm wurden mit einer eigens gemischten Schlammfarbe gestrichen. Die Optik der natürlichen Pigmente wandelt sich im Laufe des Tages von einem satten ochsenblutrot hin zu einem zarten Rotbraun und wirkt komplementär zum umgebenden Grünraum. Die inneren Oberflächen werden von farbig gestrichenen Dreischichtplatten geprägt. Ein erhöhter Sockelbereich, Bodenbeläge sowie die Wandbeläge in den Dusch- und Trockenräumen sind mit einem fugenlosen Gummigranulatbelag belegt. Dieser ist funktional, robust und dennoch weich und warm.

Realisierung

Nach dem Rückbau des stark schadstoffbelasteten Bestandes wurde die entstandene Grube für den Bau des neuen Untergeschosses in Massivbauweise verwendet. Dabei war der Erhalt und Schutz der grossgewachsenen Schwarzföhren ein wichtiges Anliegen. Um der Dichte und dem hohen Grad an Technisierung des Gebäudes im Bauprozess Rechnung tragen zu können, wurde für das Erd- und Obergeschoss eine Lösung mittels eines teilsvorgefertigten Holzbaus erarbeitet. Die primäre Tragstruktur besteht aus jeweils zwei Trägern welche einzeln versetzt wurden. Wände wurden einseitig beplankt, angeliefert und montiert. In einem zweiten Schritt wurden die sanitären und elektrischen Installationen in den Wänden installiert. Im Anschluss konnte der zweite Träger versetzt sowie die Wände geschlossen werden. Sämtliche Haupttrassen- und Leitungen sowie die Lüftungskanäle verlaufen systemgetrennt und sichtbar zwischen den Sekundärträgern. Die fertigen Fassadenschalungen sowie die aus der Fassade wachsende Sitzbank wurden vor Ort montiert und fertig gestrichen.

Besonderheiten

Das Zusammenspiel zwischen den richtigen Dämmmaterialien, reduzierten Dämmstärken und den technischen Installationen führte zu einer Lösung, welche auf die Nutzung des Gebäudes abgestimmt und optimiert ist:

Die Fassadenaufbauten/ Dämmstärken wurden reduziert, was zu einem geringeren Verbrauch an grauer Energie führt. Das Gebäude wird nachts und in Nebensaisonzeiten lediglich grundtemperiert, wodurch ein geringerer Verbrauch an Heizenergie benötigt wird. Über die Lebensdauer gerechnet konnte so ein Gebäude mit einem kleineren Verschleiss an (grauer) Energie gebaut werden, als dies ein nach herkömmlichen Minergie-P-ECO Standards geplanter Bau hätte erreichen können. Auch der Wärmerückgewinnung aus dem grossen Bedarf an Duschwasser wurde Beachtung geschenkt und mittels eines Wärmerückgewinnungstanks Rechnung getragen. Eine Indach PV-Anlage liefert grünen Strom, welcher für den Betrieb der Wärmepumpenanalgen benötigt wird.

Ein eigens ausgelobter Wettbewerb für die «Kunst am Bau» hat ein Projekt hervorgebracht, welches die Bewegung des Ortes als zentrales Entwurfselement aufnimmt. Mit unterschiedlichen Farbwelten zusammengeführte Formen tanzen auf den vier Seiten des Lattenschirms. Je nach Blickwinkel erzählen sie eine andere Geschichte und machen den Bau durch Bewegung dreidimensional erlebbar.

Die Setzung des Volumens reagiert sensibel und adäquat auf die vorgefundene Situation im Landschaftsraum. Es wurde ein identitätsstiftender Ort für sportliche Betätigungen und Begegnungen geschaffen.