Gletschergarten

6002 Luzern,

Schweiz

Veröffentlicht am 27. Dezember 2021

Miller & Maranta AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

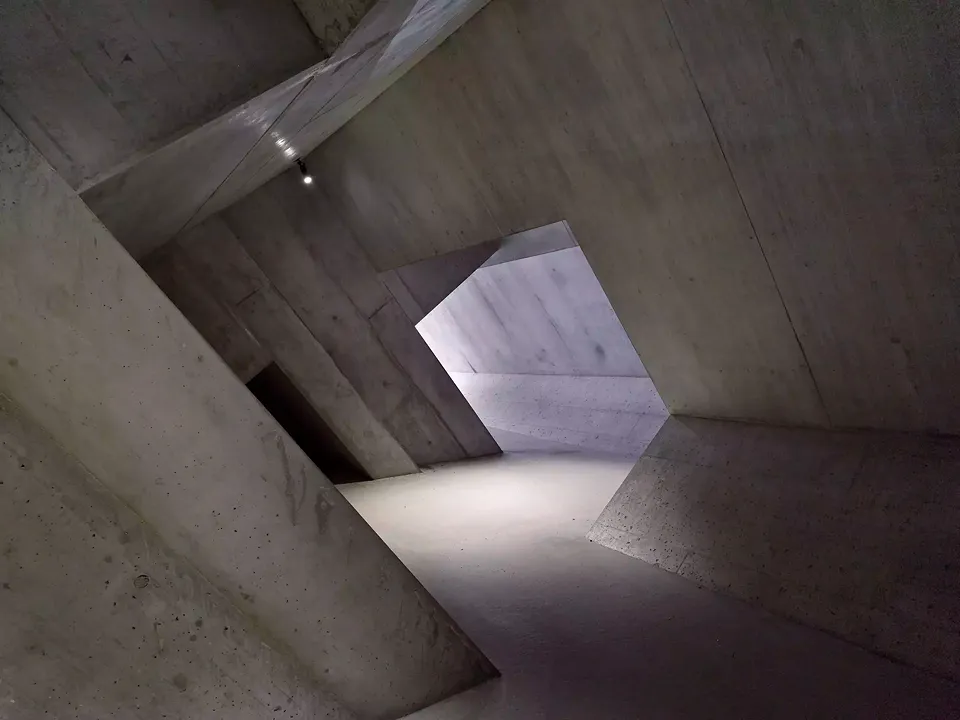

Der Gletschergarten in Luzern führt nicht nur die geologische Geschichte der Region vor Augen, sondern erzählt auch davon, wie sich das Metier der «Ausstellungsarchitektur» über die Jahrzehnte verändert hat. Ein neuer Felsengang fügt beidem nun einen weiteren, faszinierenden Layer hinzu. Der Tunnel ist weit mehr als eine Infrastruktur; entstanden ist ein kubistisch anmutendes Raumkunstwerk.

1873 wurde in Luzern der Gletschergarten eröffnet. Ausgehend von der Präsentation mehrerer prähistorischer Gletschertöpfe kamen in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich neue Attraktionen dazu. Seit letztem Sommer ist der Ort um eine weitere Attraktion reicher: einen zugleich archaisch wie futuristisch anmutenden Felsengang. Als Hybrid zwischen Didaktik und Unterhaltung fügt er sich gut in die Anlage ein, denn der Gletschergarten dokumentiert gleichzeitig sowohl Wunder der Natur als auch menschgemachte Eingriffe.

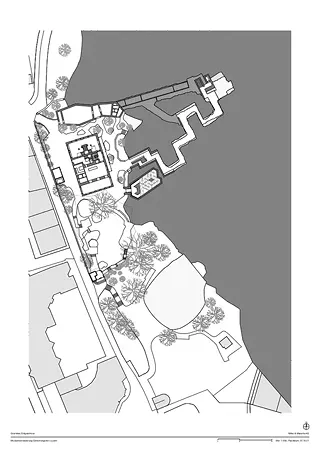

Nur wenige Schritte trennen den Gletschergarten von der Flanierpromenade Schweizerhofquai am Vierwaldstättersee. Er befindet sich an der steil abfallenden Westflanke des Wesemlin-Hügels und hat der nahen Stadt über Jahrhunderte als Steinbruch gedient. Unmittelbar südlich liegt das genau vor 200 Jahren eingeweihte, in die aufragende Sandsteinwand geschlagene Löwendenkmal. Es erinnert an die während der Französischen Revolution beim Tuileriensturm in Paris im Dienste des Königs gefallenen Schweizergardisten.

Fünfzig Jahre später wollte ein Kaufmann daneben eine Weinhandlung errichten lassen. Doch bei den Fundierungsarbeiten kamen im felsigen Untergrund prähistorische Gletschertöpfe zum Vorschein. Sie wurden freigelegt und als «Gletschergarten» zugänglich gemacht. Seither ist die pittoreske Mondlandschaft unter der schroffen, jählings aufragenden Hügelflanke ein beliebtes Ziel für Schulklassen, denn sie gewährt einen direkten Einblick in die Erdgeschichte.

Das ungewöhnliche Landschaftserlebnis in unmittelbarer Nähe von anderen Sehenswürdigkeiten wie dem Bourbaki-Panorama ist zudem Bestandteil des Besuchsprogramms vieler Touristen. Um anziehend zu bleiben, wurde die Anlage immer wieder durch weitere Attraktionen und diverses Sammelgut ergänzt. Viele stillen den naturwissenschaftlichen Wissensdurst, den die Gletschertöpfe geweckt haben. Andere wollen einfach Spass bereiten. Zur zweiten Gruppe zählt das legendäre Spiegellabyrinth im maurischen Stil, welches nach der Schweizerischen Landesausstellung in Genf von 1896 angekauft wurde – immerhin kann es als «Palais des Glaces» einen sprachlichen Bezug zu den Gletschern geltend machen.

Ein «Saumpfad» wurde in den felsigen Hang gelegt, über den sich der Wesemlinbach in eine Abfolge von Becken stürzt. Der schmale Fussweg führt an diversen Stationen, unter anderem an einem hölzernen Aussichtsturm, vorbei. Er endet in der Sommerau. Der kleine Park bietet eine schöne Sicht auf die Stadt und in die Bergwelt rund um den Vierwaldstättersee. Ursprüngliche, ramponierte und nachgebesserte Natur und urbane, menschgemachte Umwelt sowie Bildung und Vergnügen vermischen sich im Gletschergarten seit 150 Jahren auf eigenwillige, ungewöhnliche, aber liebenswerte Weise miteinander. Die jetzt eröffnete neue Felsenwelt wurde genau in diesem Geist realisiert.

Erlebnis-Erweiterung

Als Familienbetrieb gegründet und während zwei Generationen als solcher geführt, wurde der Gletschergarten 1930 einer Stiftung übertragen. Der Regierungsrat des Kantons Luzern stellte 1999 auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege-Kommission diverse Bauten auf dem Areal unter Denkmalschutz.

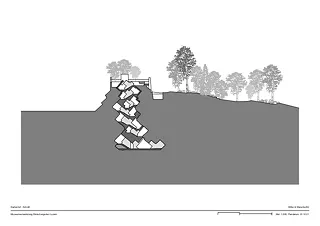

Ende des vergangenen Jahrhunderts begann sich die Stiftung Gedanken zur Zukunft des Gletschergartens zu machen. Die nun nach drei Jahren Bauzeit und nach 460 behutsamen Sprengungen realisierte Felsenwelt ist der sensationellste Teil der Erneuerung und das Resultat eines längeren Prozesses, der den Beteiligten viel Beharrlichkeit und Grips abverlangte.

Anlässlich einer Medienbegehung liess Corinne Fischer, Präsidentin der Stiftung, am 14. Juli 2021, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, die Planungs- und Realisierungszeit Revue passieren. Neben der Vision, Ereignisse der Erdgeschichte mit modernen, aufsehenerregenden Mitteln zu präsentieren, war die Frage der Finanzierung ein Thema. Die Stiftung setzte eine unverrückbare Kostenobergrenze von 20 Millionen Franken; ein Betrag, den sie nicht alleine aufbringen konnte. Die Suche nach Geldgebern war erfolgreich. Erste namhafte Gönner bewegten die öffentliche Hand dazu, einen «Sockelbetrag» von 16 Millionen Franken beizusteuern. «Dank der fast 500 Donatorinnen und Donatoren ist die Erneuerung zu 99 Prozent finanziert», resümierte Corinne Fischer.

Um den Kostenrahmen einzuhalten, musste das Projekt jedoch «geknetet» und optimiert werden, es waren auch Kompromisse nötig. Aber die vom Geologen Franz Schenker angeregte Vision, die Erdgeschichte auf einem neuen Weg durch das Gestein physisch spürbar zu machen, ist Realität geworden und bietet dem Publikum ein einmaliges, spektakuläres Erlebnis.

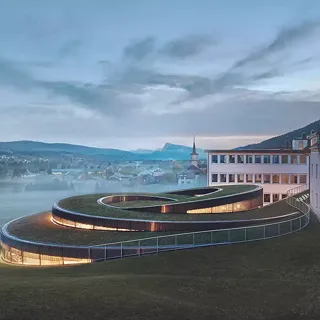

(Keine) Architektur

Die architektonische Umsetzung der Erneuerung wurde vor mehr als zehn Jahren dem Architekturbüro Miller & Maranta aus Basel anvertraut. Zum Konzept gehören die «Befreiung» des geschützten Schweizerhauses, dem einstigen Wohnhaus der Gründerfamilie von diversen Anbauten, ein schlichter neuer Eingangspavillon in Form eines Pyramidenstumpfes für das Spiegellabyrinth, das in der Hangflanke verborgen liegt, und der sogenannte Sandsteinpavillon am Nordrand des Areals. In diesem Betonmonolith sollen künftig Ausstellungen gezeigt werden. Als Zuschlag wurde das Steinmaterial verwendet, das für den Bau des Tunnels aus dem Fels herausgebrochen wurde.

Das Erlebnis im Tunnel ruft die Zukunftsromane von Jules Verne aus dem 19. Jahrhundert in Erinnerung, in denen mit Wagemut in unbekannte Höhen und Tiefen, etwa zum Mittelpunkt der Erde, vorgedrungen wird. Die Felsenwelt sei eine «Verschmelzung von Natur und Architektur», so Architekt Quintus Miller, wie man dies etwa vom Felsentempel in Petra in Jordanien kenne oder vom Parc des Buttes-Chaumont in Paris, der ebenfalls in einem aufgelassenen Steinbruch angelegt wurde. Zudem sieht er den Ort in Luzern verwandt zu den Wunderkammern der Renaissance.

Durchs Betonportal in den Stein

Die Felsenwelt wird durch ein expressives Ortbetonportal betreten, das neben dem Schweizerhaus liegt. Dieses besteht aus schrägen Blöcken und Platten, die zwei rechteckige Öffnungen einfassen. Das Kippen des Portals um 55 Grad entspricht der Lage der Sandsteinschichten. Ihr schräger Verlauf bestimmt auch die Hohlform der in das Gestein geschlagenen Gewölbe. Diese wurden aufwändig mithilfe eines digitalen Modells modelliert, wie Stiftungspräsidentin Corinne Fischer erklärte.

Der Weg durch die Unterwelt schlägt mehrere Haken und führt dabei zugleich sanft hinab. Dieser Verlauf zoniert den Tunnel in eine Abfolge gut proportionierter, unterschiedlich hoher Kammern, die mit verschiedenen Themen szenografisch bespielt werden. Am tiefsten Punkt finden sich die Besucher*innen in einer Kaverne mit einem «See» wieder. Das mit Regenwasser gespiesene Becken kann mit einem künstlich erzeugten Wasserwirbel animiert werden und erinnert dann an Kunstwerke von Anish Kapoor.

Von dieser Kaverne führen ein Lift und eine skulpturale Treppe hinauf zum höchsten Punkt des Geländes auf der Sommerau. Neben der Stiege verläuft ein nach oben offener Schacht. Sein Licht geleitet die Besuchenden hinauf ins Freie. Schon bald werden auf den vielen Vor- und Rücksprüngen im Fels verschiedene Pflanzen spriessen. Von der Sommerau führt der «Saumpfad» wieder hinab zum Schweizerhaus. Wer auf einen schwellenlosen Rückweg angewiesen ist, benutzt den Lift.

Bei der Gestaltung dieses Aufstiegs kam viel Ortbeton zum Einsatz. Wie beim Gang sind die Wände eine Addition vieler um 55 Grad aus der Horizontalen gedrehter Quadern. Miller wies auf das bautechnische Können hin, welches für die Schalungen, Armierungen und das einwandfreie Einbringen des Betons erforderlich war. Das Ergebnis ist eine vielfältige, frei wirkende und doch präzise Zackensilhouette, die in der Sommerau aus dem Boden empordringt und in ihrer Wirkung im Gegensatz zum feinkörnigen, teilweise speckigen Sandstein kristallin anmutet. Die Architektur lehnt sich an die Natur an und setzt sich doch zugleich klar von ihr ab.

Archäologie der Zukunft

Die Felsenwelt ist wie bereits angedeutet mehr als eine Wegverbindung. Didaktisches und Unterhaltsames wurden mit den Mitteln modernster Technik und doch zurückhaltend integriert. Die Inszenierung aus der Feder des Velvet Creative Office aus Luzern soll die Natur nicht konkurrenzieren. Kunstlicht wird daher punktuell und zurückhaltend eingesetzt. Und auf die Wände projizierte Animationen erzählen von prägenden Kapiteln der Erdgeschichte, etwa von der Entstehung der Felsen auf dem Grund eines subtropischen Urmeeres, in dem die Region Luzern damals lag und von der Faltung der Schichten beim Aufschieben der Alpen durch die Plattentektonik. Über das rohe Gestein wirbeln Punktwolken wie Sandkörner oder Schneeflocken. Gelegentlich verdichten sie sich zu Motiven aus der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt, welche die erdgeschichtliche Entwicklung geprägt haben.

Ins Treppenhaus integriert ist ein sogenanntes Kosmophon. Wer mag, kann hier persönliche Tonbotschaften ins Weltall schicken. Und in die Wände wurden fossilierte Kulturgüter unserer Zeit gegossen. Das hilft gegen Present-Shock-Denken und macht deutlich, dass unsere menschliche Kultur nur ein kleiner Moment in der Weltgeschichte sein und einst selber zur Archäologie der Zukunft werden wird.

Text: Manuel Pestalozzi

Erstveröffentlichung im Arc Mag 1.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen