Grande Armée – l1ve

75016 Paris,

Schweiz

Veröffentlicht am 27. April 2023

Baumschlager Eberle Vaduz AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Ein neues Leben für die zweite Moderne

Zahlreiche Bauten aus der Wirtschaftswunderzeit werden derzeit ersetzt. Doch kann es im Angesicht der fortschreitenden Klimakrise noch verantwortet werden, für das Erstellen von Ersatzneubauten gewaltige Mengen Kohlendioxid freizusetzen? Baumschlager Eberle Architekten haben einen Bürokomplex an der Avenue de la Grande Armée in Paris umgebaut. Die abwechslungsreichen Räume zeigen, dass ein Arbeiten mit der Architektur der Zweiten Moderne nicht nur nachhaltig ist, sondern auch architektonisch lohnt, sofern man es beherrscht, deren Qualitäten herauszuarbeiten

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind überall in Europa zahlreiche grosse Bürogebäude und riesige Wohnsiedlungen errichtet worden. So faszinierend diese Anlagen für Architekt*innen oft sein mögen, sie bereiten oft Kopfzerbrechen. Das hat gleich mehrere Gründe: Zum einen werden Gebäude aus der Wirtschaftswunderzeit von den meisten Menschen als hässlich und aus der Mode gekommen wahrgenommen. Zum anderen wurden häufig gesundheitsschädliche Materialien wie beispielsweise Asbest verbaut. Bei den Bürobauten kommt ein weiteres Thema hinzu: Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice, was viele Firmen dazu veranlasst, ihre Büroflächen zu verkleinern. Die Folge sind wachsende Leerstände. Getrieben von diesen Entwicklungen und auf der Suche nach mehr Rendite lassen Investoren derzeit zahlreiche Gebäude der Zweiten Moderne ersetzen. Neubauten mögen «schöner» und energieeffizienter sein und den Wünschen der Firmen im Hinblick dessen besser entsprechen, was sie für zeitgemässe Arbeitswelten halten. Aber kann ein Austausch im grossen Stil im Angesicht der Klimakrise noch verantwortet werden? Mit dem Umbau eines Bürogebäudes an der Avenue de la Grande Armée 75 in Paris, das 1963–1966 von den Architekten Louis, Luc und Thierry Sainsaulieu errichtet wurde, zeigen Baumschlager Eberle Architekten beispielhaft auf, dass ein Wieder- beziehungsweise Weiterverwenden der bessere Weg sein kann. Nicht nur bezüglich des Ressourcenverbrauchs, sondern auch, weil so ein charismatisches Baudenkmal erhalten werden konnte – mit spannenden architektonischen Elementen, wie man sie heutzutage wohl nicht mehr errichten würde.

Zukunft für ein Baudenkmal

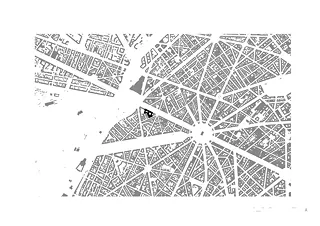

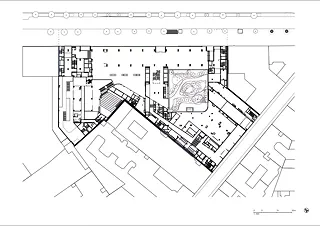

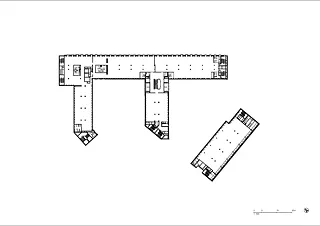

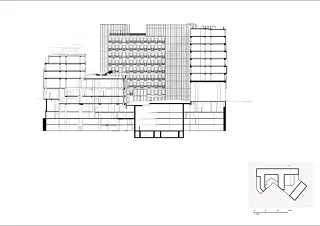

Denn das zwischen der Porte Maillot und dem Place de l’Etoile gelegene Bauwerk ist alles andere als ein banales Bürogebäude. In den Trente Glorieuses errichtet zu einer Zeit, als Bürobauten wie Pilze aus dem Boden schossen, war es eines der ersten seiner Art in Paris. Seine einzigartige Ausstrahlung war massgeschneidert auf die Bedürfnisse seiner Nutzer*innen. Zur Avenue hin präsentiert es sich als langes Volumen, ist aber tatsächlich ein komplexeres Gebilde aus vier Flügeln mit insgesamt 33 500 Quadratmetern Nutzfläche. Mit seinen neun Stockwerken an der Avenue und fünf an der Rue Pergolèse passt sich der Komplex an die umliegende Stadtmorphologie an. Das Ensemble wurde als Sitz der Generaldirektion des Automobilherstellers Peugeot konzipiert, der bis 2012 Eigentümer und danach bis 2017 Mieter war. Danach wurden verschiedenen Abteilungen des Unternehmens in einen neuen Hauptsitz aus der Feder des Pariser Architekten Jean-Marc Wilmotte in Rueil-Malmaison zusammengelegt. 2015 hatte Gecina, der grösste Anbieter von Büroimmobilien in Paris und der Île-de-France das Haus an der Avenue de la Grande Armée für EUR 350 Mio. gekauft. Für das Gebäude wurde ein Ersatzneubau aus Holz projektiert. Ein lukratives Vorhaben an einer exzellenten Lage, liegt das Grundstück doch an der zentralen Achse, die vom Louvre bis La Défense führt – den Arc de Triomphe in Blickweite. Die Pariser Baubehörden hatten keine rechtliche Handhabe, das Vorhaben zu bodigen, denn der Bau stand nicht unter Denkmalschutz. Sie setzen sich aber mit grosser Überzeugungskraft für dessen Erhalt ein. Angesichts der Tatsache, dass 70 Prozent des jährlich in Paris anfallenden Abfalls aus dem Bausektor stammen, schien ihnen ein solches Vorhaben unzeitgemäss. Auch der Denkmalschutz hielt dagegen. Die Architecte des bâtiments de France (ABF) setzten sich dafür ein, mindestens die 110 Meter lange Hauptfassade an der Avenue de la Grande Armée zu erhalten. Einmal von den Behörden auf den Pfad des Re-Use geschubst, machten Bauherrschaft und Architekt*innen aus der Not eine Tugend. Anfängliche Zweifel an der Rentabilität eines Umbaus wichen Überzeugung und Begeisterung für das Projekt. Die Immobilienfirma erkannte den Wert als Imageträger, um sich damit als klimasensibel zu positionieren und für die Architekt*innen bot es das Potenzial, deren Suche nach nachhaltiger Architektur auf ein neues Feld auszudehnen. Bei der Umgestaltung zum Multifunktionsgebäude L1ve haben vor allem zwei engagierten Frauen die Zügel in der Hand gehalten: Méka Brunel, Generaldirektorin der Immobiliengesellschaft Gecina und Anne Speicher, Leiterin der Pariser Niederlassung des österreichischen Büros Baumschlager Eberle Architekten. Zuerst musste eine Untersuchung zum Zustand der Tragstruktur gemacht werden und abgeklärt, ob gesundheitsschädliche Substanzen im Gebäude vorhanden waren. In der Folge musste Asbest aus den Fugen der Fassaden entfernt werden. Gemeinsam mit Fachunternehmen wurde daraufhin eine Strategien ausgearbeitet, um den Umbau zu einem Vorzeigeprojekt bezüglich Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement zu machen.

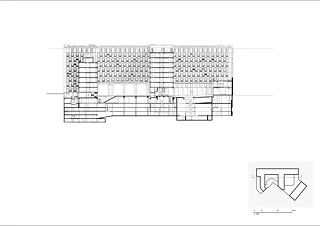

Stärkung des Kontextes

Transformieren heisst, die Qualitäten des Bestandes zu erkennen und kreativ mit ihnen zu arbeiten. Die Arbeit der Architekten wurde im vorliegenden Fall durch die flexible und gut funktionierende Struktur der Sainsaulieu-Brüder erleichtert. Alles, was Baumschlager Eberle Architekten wichtig ist, war vorhanden: Gute Proportionen, und eine Integration in die Stadtlandschaft. Der moderne Bau nimmt zwei der vorgeschriebene Gesimshöhen der Hausmannschen Fassaden auf. Und das transparente Erdgeschoss kommuniziert mit den Passanten. Prägendes Element der bestehenden Fassade sind rasterartig angeordnete Module aus weissen Betonrahmen von 3,20 mal 1,50 Metern, in denen die Fenster sitzen. Diese Rahmen wurden Hunderte Male wiederholt und kamen auch an den Fassaden zum Hof zum Einsatz. Baumschlager Eberle Architekten wussten die Strenge der Fassade offensichtlich zu schätzen und erhielten sie weitestgehend, mussten aber eine bessere Isolation der grossflächig verglasten Hülle erreichen. Indem sie jedes zweite Fenster – jene, die zwischen den Betonrahmen sassen – durch neue Elemente ersetzt haben, ist eine zeitgemässe und noch dynamisch wirkendere Fassade entstanden. Die Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro TESS, einem Spezialist für Gebäudehüllen, führte zu einer ebenso minimalistischen Lösung wie die ursprüngliche Idee der Betonrahmen selbst. Filigrane Metallkuben aus kupferfarbenem und eloxiertem Aluminium wurden in die Hohlräume der rasterartigen Struktur eingefügt. In diese tiefen Rahmen wurde eine hochwirksame Dämmung integriert und das Isolierglas teilweise mit reflektierenden Filtern versehen. Die Fensterkästen sind entweder bündig mit der Fassade oder kragen 20, 40 oder 60 Zentimeter aus. So ist ein wogendes Relief entstanden, das von den Schatten und Spiegelungen des Verkehrs und der umliegenden Haussmannschen Fassaden belebt wird. Diese Radikalität und unverwechselbare Ästhetik spinnt den Bestand im Geist der Gebrüder Sainsaulieu weiter, fügt ihm aber zugleich eigene charismatische Elemente hinzu. «Unser Konzept ist bereits an der Fassade ablesbar», fasst Anne Speicher zusammen, «eine sensible, aber solide Neuinterpretation im Geist der Originalstruktur.»

Salon für die Stadt

Ursprünglich waren in das Fassadenraster Fensterstürze und -brüstungen aus schwarz-grünlichem Larvikit eingewoben. 63 Tonnen der drei Zentimeter starken Platten wurden sorgfältig demontiert und als Bodenbelag der Halle im Erdgeschoss wieder-verwendet. Das Foyer erstreckt sich über die gesamte Länge des Gebäudes entlang der Strasse. Zu Zeiten von Peugeot diente dieser sakral anmutende Raum der Präsentation von Fahrzeugen. Wer wollte, konnte spontan an einem Tisch auf zwei Galerien Platz nehmen und spontan ein Auto kaufen. Der Showroom ist verschwunden und hat einem imposanten, klimatisierten und öffentlich zugänglichen Salon Platz gemacht, der als Empfangsraum und als Lobby dient – ein urbaner Raum, dessen Konzept an die grosse Eingangshalle des Centre Pompidou erinnert. Ursprünglich gab es einen Konferenzsaal direkt nebem der Halle. Er wurde in den Hof verlegt. Zusammen mit dem Abbruch der Galerien ermöglichte dies die Umstrukturierung des Erdgeschosses. Weil die Rückfassade der Halle entfernt beziehungsweise gegen Glas ausgetauscht wurde, können die Blicke in die Innenhöfe schweifen. Einer von ihnen ist begrünt. Unter ihm liegt die imposante spiralförmige Rampe, die hinunter in die Tiefgarage führt. Zelebrierte das ursprüngliche Gebäude den Automobilverkehr mit einer Einfahrt zur Tiefgarage an der Front und dem dreigeschossigen Showroom, wird dem Individualverkehr im L1ve nur eine untergeordnete Rolle beigemessen. Die Einfahrt wurde «auf die Rückseite» in der Rue Pergolèse verlegt. 250 von ehemals 600 Stellplätzen wurden zu Raum für Velos und als Lager umgenutzt. Der zweite Hof wurde zu einem mit glasüberdachten Forum. Dort liegen eine die sogenannte Agora mit Cafés und Restaurants und das neue Auditorium. Auf der Hofseite sticht die Verkleidung der unteren drei Etagen und der Erschliessungskerne aus eloxierten, kupferfarbenen Aluminiumlamellen ins Auge und schlägt eine Brücke zum Interieur, wo dieser Farbton ebenfalls häufig auftaucht.

Strukturelle Anpassungen

Werden Gebäude renoviert, werden sie meist auf die Tragstruktur zurückgebaut. Um spätere Adaptionen und Umbauten einfach möglich zu machen, entwickeln Baumschlager Eberle meist Gebäude mit tragenden Fassaden und aussteifenden Kernen, was eine freie Unterteilbarkeit des Innenraums ermöglicht. Dieser Entwurfsansatz führt meist zu klaren, massiven und aufgrund von Repetition bei den Fassaden etwas starr anmutenden Architektur. Beim Gebäude an der Grande Armée liessen sich die Architekt*innen auf die Tragstruktur der Gebrüder Sainsaulieu ein, bei der sowohl Pfeiler als auch die Fassade tragen. Die bestehende Struktur entsprach bereits ihrem Ideal einer flexiblen und reversiblen Architektur. Dies ermöglichte zum Beispiel das «Versetzen» der Fassade an die Strassenflucht in der Rue Pergolèse. Dadurch konnten einige Hundert Quadratmeter Nutzfläche gewonnen werden. Die Architekt*innen hatten vorgeschlagen, die alte Tragstruktur betonsichtig zu lassen. Sie wurde aber auf Wunsch des Bauherrn weiss gestrichen, wodurch zwar das Tragwerk optisch in den Hintergrund tritt, die Mietenden aber Arbeitsräume mit einer ruhigen Anmutung erhalten haben. Die Büroebenen profitieren von der Offenheit und Transparenz der Fassaden. Mit für Büroflächen ungewöhnlichen Tiefen von 15 Metern sind freie Teilungen und später ein Umbau für andere Nutzungen – beispielsweise Wohnungen – einfach möglich. Die Lüftung wurde im 30 Zentimeter hohen Doppelboden verborgen. An der Decke blieb die Technik hingegen sichtbar und wird nur teilweise von den Paneelen der Deckenheizung verdeckt. Das oberste Stockwerk, in dem sich die Büros des Peugeot-Managements befanden, wurde mit einer neuen, komplett verglasten Fassade versehen. Diese lässt es von der Strasse aus gesehen optisch annähernd verschwinden. Innen bietet sich ein faszinierender Blick über die Dächer von Paris. Während Peugeot in seinem Hauptsitz etwa 1300 Mitarbeiter*innen beschäftigte, ist das umgebaute Gebäude nun für 4200 Arbeitsplätze konzipiert. Daher wurden die Gemeinschaftsräume vergrössert und durch die Verwendung von Holz und dezenten Farben aufgewertet. Auch die Erschliessungskerne wurden erneuert. Der im Zentrum gelegene Kern wurde besonders sorgfältig umgestaltet. Er liegt an der Rückseite des Hauptgebäudes und trennt die beiden Innenhöfe voneinander. Eine neue monumentale Treppe aus kohlenstoffarmem Beton harmonieren mit dem Eichenparkettboden. Die angenehme Atmosphäre lädt zum informellen Austausch ein. Die Dächer, denen zu Peugeot-Zeiten niemand Aufmerksamkeit schenkte, wurden bepflanzt und mit begehbaren Böden versehen. Das soll verhindern, dass diese sich im Sommer zu sehr aufheizen und den Mitarbeiter*innen Orte zum Plaudern und Entspannen bieten. Weil die Nutzung des Daches des Hauptgebäudes aus Brandschutzgründen nicht möglich ist, wurde dort eine Fotovoltaikanlage installiert.

Wiederverwenden und recyceln

Für Baumschlager Eberle Architekten, die bereits seit vielen Jahren nach neuen Strategien für eine nachhaltigere Architektur suchen, war das Projekt der Avenue de la Grande Armee eine gute Gelegenheit, sich in den Bereich adaptive Re-Use vorzuarbeiten. Die Umnutzung eines Bürogebäudes dieser Grössenordnung war für die Architekt*innen eine Premiere. Beim Umbau fielen 560 Tonnen Abfall an, von denen 92 Prozent recycelt wurden. 1,4 Prozent davon (81 Tonnen Material) wurden wiederverwendet. 60 Tonnen Naturstein der Fassade bedecken wie beschrieben nun den Boden der grossen Halle. Viele ausgebauten Teile und Einbauten wurden auf Cycle Up’ angeboten – einer französischen Online-Plattform, auf der gebrauchte Baumaterialien gehandelt werden. Somit konnten 416 Tonnen CO2, die in den Bauteilen gespeichert sind, beziehungsweise für deren Herstellung nötig waren, erhalten werden. Der Anteil von Re-Use und Recycling ist derzeit – auf die gesamte Architekturproduktion gesehen – bescheiden. Die wegweisende Umnutzung in Paris kann anspornen, diesen Weg zukünftiger häufiger zu beschreiten.

Text: François Esquivié

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023-3

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen