Rénovation du bâtiment de bureaux l1ve

75016 Paris,

Suisse

Publié le 27 avril 2023

Baumschlager Eberle Vaduz AG

Participation au Swiss Arc Award 2024

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Une nouvelle vie pour le second modernisme

Pour diverses raisons, le patrimoine architectural hérité des années 1960–1980 fait souvent l’objet de destruction-reconstruction, ce qui présente l’avantage de produire de nouveaux bâtiments plus adaptés et l’inconvénient de générer un excès de déchets problématiques à traiter. Au 75 avenue de la Grande Armée à Paris, Baumschlager Eberle Architekten proposent le compromis d’une transformation guidée par une réflexion sur l’identité et la réinvention de ce patrimoine.

Avec les ensembles de logements de masse, les immeubles de bureaux hérités de la seconde Modernité constituent en Europe un patrimoine important et problématique à plus d’un titre. Enjeu esthétique: l’opinion publique le considère majoritairement comme laid et passé de mode. Enjeu environnemental: le béton et l’amiante y sont très présents. Enjeu programmatique: l’essor du télétravail pousse certaines entreprises de services à réduire les surfaces qu’elles occupent, favorisant une augmentation du taux de vacance du parc immobilier tertiaire. Et enfin, enjeu culturel pour clore cette liste ouverte, puisque la culture constructive des Trente Glorieuses est éloignée de la nôtre. Autant de raisons qui poussent les investisseurs à détruire pour reconstruire mieux qu’avant: plus beau, plus respectueux de notre environnement, plus adapté aux normes et aux nouvelles formes du travail. Mais l’apparente solution contient ses propres contradictions. Détruire c’est jeter, et la proportion grandissante de la part du secteur de la construction dans la production de déchets constitue un argument de remise en question de cette voie. Dans un environnement déjà bâti, la voie de la réutilisation répondrait aux enjeux précités. En l’empruntant pour la transformation du 75 avenue de la Grande Armée, à Paris, un bâtiment construit par les architectes Louis, Luc et Thierry Sainsaulieu de 1963 à 1966, Baumschlager Eberle Architekten portent un regard pacifié sur ce patrimoine dont ils révèlent et interprètent les qualités en inscrivant la réutilisation au cœur de leur stratégie.

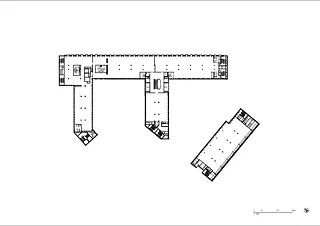

Un témoin historique porteur d’avenir

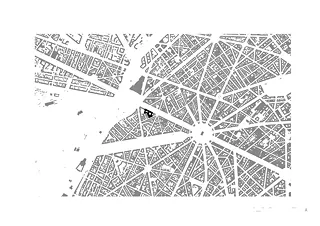

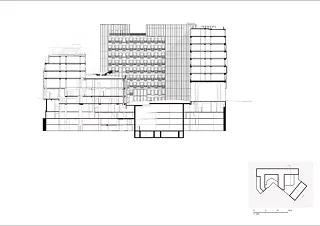

Situé entre la Porte Maillot et la Place de l’Étoile, l’ouvrage est loin d’être un exemple d’architecture tertiaire anonyme. Construit dans les années 1960, alors que se multipliaient les parcs tertiaires, il appartient aux bâtiments de bureaux de la première heure, construits au centre-ville et proposant une identité singulière liée à un client particulier. Il se présente comme un long volume, mais il s’agit en fait d’une structure plus complexe composée de quatre ailes totalisant 33 500 mètres carrés de surface utile. Avec ses neuf étages sur l’avenue et cinq sur la rue Pergolèse, le complexe s’adapte à la morphologie urbaine environnante. Il abritait la direction générale du constructeur automobile Peugeot, d’abord comme propriétaire jusqu’en 2012, puis comme locataire jusqu’en 2017, avant un regroupement des différents services dans un siège flambant neuf construit par l’architecte parisien Jean-Marc Wilmotte à Rueil-Malmaison. Rentrée en contact avec l’agence parisienne de Baumschlager Eberle Architekten par le biais de la rencontre entre deux femmes engagées, Méka Brunel alors directrice générale de la foncière Gecina ayant racheté le bâtiment en 2015 pour EUR 350 mio. et Anne Speicher, qui pilote l’agence parisienne du bureau d’architecture autrichien, la foncière commande aux architectes un projet moderne, commercialisé sous le nom de l1ve. Une nouvelle construction en bois est alors prévue pour remplacer le bâtiment. Un projet lucratif à un emplacement de choix: le terrain est situé sur l’axe central qui va du Louvre à la Défense, avec vue sur l’Arc de Triomphe. Ce projet, synonyme de démolition du bâtiment existant, n’est pas vu d’un bon œil par le service des constructions de la ville de Paris. Les autorités en charge de la construction n’avaient aucun moyen légal de faire échouer le projet, car le bâtiment n’était pas classé monument historique. À Paris, 70 pour cent des déchets produits annuellement proviennent du secteur du bâtiment. Le service pousse donc pour une démarche de transformation et de réduction des débris. À cela s’ajoute la volonté exprimée par l’architecte des bâtiments de France de conserver au minimum les 110 mètres de la façade principale sur l’avenue de la Grande Armée. Si l’attente environnementale et l’attente patrimoniale peuvent sembler contradictoires, elles sont dans le cas présent les ressorts d’un projet porté par un maître d’ouvrage conscient de la portée de ses décisions et épaulé par un bureau d’architecture expérimenté en termes de construction durable. À la fois forcés de repenser leur approche et attentifs à la thématique, Baumschlager Eberle Architekten ont finalement choisi de transformer l’ensemble du complexe. Après la conduite d’un audit sur l’état de la structure porteuse, le bâtiment – essentiellement les joints de façades – a été désamianté et des stratégies ont été étudiées afin de faire de la transformation du bâtiment un exemple en matière d’économie circulaire, de rénovation énergétique et de revalorisation patrimoniale.

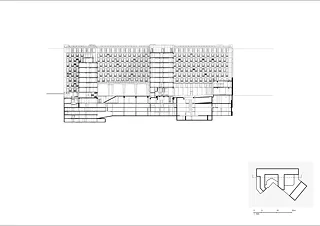

Renforcer l’héritage urbain et Architectural

Transformer, c’est reconnaître à l’existant des qualités. Le travail des architectes a cette fois été facilité par la structure flexible et fonctionnant à merveille mise en place par les frères Sainsaulieu. Tout ce qui compte aux yeux du bureau Baumschlager Eberle Architekten était là: silhouette, volumétrie, rapport à la rue et insertion dans le paysage intègrent de manière pérenne le bâtiment dans son contexte. Les alignements aux immeubles haussmaniens font référence à l’échelle urbaine. Le rez-de-chaussée transparent à celle des passants. Transformer, c’est s’appuyer sur les qualités de l’existant. En premier lieu, la façade monumentale qu’un seul module en béton blanc de 3,20 par 1,50 mètres, répété quelques centaines de fois, structure en damier et se répète aussi sur les façades intérieures d’îlot. La sérialité de cette façade, Baumschlager Eberle Architekten l’ont forcément appréciée, eux qui par ailleurs sont adeptes de façades porteuses, très régulièrement ajourées, avec des embrasures marquées et des hauteurs sous plafond généreuses permettant aux rayons du soleil de pénétrer le bâtiment en profondeur. L’enjeu était donc double: faire écho à la valeur patrimoniale et esthétique et proposer parallèlement une amélioration considérable de l’efficacité énergétique d’une façade très vitrée et mal isolée. La collaboration avec le bureau d’étude TESS, spécialiste des enveloppes et des façades, a débouché sur une solution aussi minimaliste que l’était le cadre d’origine en béton. Inséré dans les vides de la structure en damier, le nouveau cadre en aluminium anodisé de couleur cuivre présente un profil extrêmement fin. Une isolation haute performance y est intégrée, de même qu’un vitrage isolant équipé d’un filtre semi-réflecteur. Ces bow-windows sont placés à fleur ou en saillie de 20, 40 et 60 centimètres, proposant l’image fluctuante d’une vague d’ombres portées et de reflets en dialogue avec le trafic et la stéréotomie des façades haussmanniennes alentour. Cette radicalité fait par ailleurs écho au principe imaginé par les frères Sainsaulieu, tout en développant une esthétique et un langage formel propre et affirmé, mais composant avec l’existant, révélant un «concept visible dès la façade: la réinterprétation sensible, mais monumentale de la structure originale» comme le résume Anne Speicher.

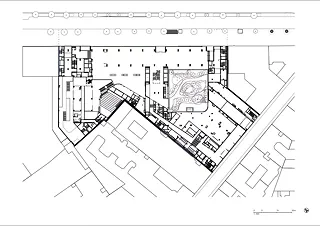

Un salon pour la ville

Dès la phase d’esquisse, la façade tenait un rôle particulier aux yeux des architectes. À l’origine, des allèges, des linteaux en pierre labrador vert de trois centimètres d’épaisseur complétaient le dispositif en damier des cadres de béton blanc. Un démontage soigneux et un curage approprié ont permis aux architectes le réemploi de 63 tonnes directement sur place puisque la pierre sombre habille désormais le sol de la galerie du rez-de-chaussée qui s’étend d’un bout à l’autre de l’édifice. À l’époque de Peugeot, cet espace servait à exposer les modèles de la marque automobile avant de les vendre sur les mezzanines commerciales aménagées en retrait dans l’espace de huit mètres sous plafond. Les voitures ont disparu, laissant place à une nef, monumentale place publique chauffée, qui accueille le grand public et qui sert de salle de réception aux nouveaux utilisateurs et de lobby aux personnes travaillant aux étages. Un espace urbain dont le principe rappelle celui du grand hall d’accueil du centre Pompidou. À l’origine, un auditoire se trouvait juste à côté du hall, il a été déplacé en fond de cour. Avec la démolition des galeries, cela a permis de restructurer le rez-de-chaussée. Sa transparence invite les passants à s’étonner de la présence en cœur d’îlot des deux cours que les architectes ont aménagés dans une vision urbaine poreuse. La première cour extérieure, sous laquelle se déploie toujours l’imposante rampe hélicoïdale qui mène aux stationnements souterrains – six étages initialement, quatre désormais – est arborée et contrebalance la seconde couverte par une verrière en résille abritant une agora complétée par le nouvel auditorium. Si le bâtiment d’origine célébrait la circulation automobile – avec une entrée de parking souterrain à l’avant et un showroom de trois étages à l’allure sacrée – il ne lui accorde plus qu’un rôle secondaire. L’entrée a été placée «à l’arrière», dans la rue Pergolèse. 250 des 600 places de stationnement qui existaient auparavant ont été réaffectées à des emplacements pour vélos et à un espace de stockage. À l’intérieur de l’ilôt, l’habillage en lamelles d’aluminium anodisé de couleur cuivre des trois premiers niveaux et des noyaux de circulation saute aux yeux et fait le lien avec l’intérieur, où cette teinte apparaît souvent.

Adapter la structure

Lorsqu’on rénove un bâtiment, ce qui reste c’est la structure. Baumschlager Eberle Architekten s’efforcent toujours de la concevoir comme un élément à même d’accueillir des programmes autres que celui pour lequel ils sont mandatés. Pour permettre la réversibilité des volumes, ils conçoivent des bâtiments aux façades porteuses complétées par des noyaux de contreventement. Ce parti s’affirme souvent dans une architecture claire, massive et parfois un peu raide dans la déclinaison de la répétition. À Grande Armée, les architectes sont allés à la rencontre des frères Sainsaulieu et ont découvert les principes constructifs flexibles qu’ils prônent eux-mêmes dans l’ancien siège de Peugeot. La structure existante correspondant à leur conception d’une architecture flexible et réversible – une structure composée de poteaux et façades porteurs – l’ensemble de la surface des plateaux de travail a été conservé. L’alignement des façades du bâtiment de la rue Pergolèse sur les limites du front bâti a même permis de gagner quelques centaines de mètres carrés – un gain motivé par un geste d’intégration urbaine. Les architectes avaient proposé de livrer la structure porteuse existante en béton apparent, mais elle a été repeinte en blanc à la demande du maître d’ouvrage, ce qui brouille la trame constructive mais offre aux locataires des espaces de travail homogènes. Les plateaux de travail bénéficient de la grande transparence des façades renforcée par les nouveaux bow-windows. Avec une profondeur de 15 mètres, inhabituelle pour des surfaces de bureaux, un aménagement plus libre est envisageable et permettrait une éventuelle reconversion programmatique, par exemple en logements. Au sol, des faux planchers de 30 centimètres abritent le système de ventilation. Au plafond la technique est visible et facilement accessible, à peine dissimulée par des panneaux rayonnants qui régulent de manière homogène la température et assurent un climat adapté pour chaque plateau. Le dernier étage qui abritait la direction de Peugeot a été habillé d’une nouvelle façade entièrement vitrée qui dématérialise la perception de l’attique depuis la rue et offre à cet espace une vue surplombant les toitures de Paris. Alors que le siège de Peugeot employait environ 1300 personnes, le bâtiment de la Grande Armée en accueille 4200. Il était donc crucial d’adapter les qualités fonctionnelles et atmosphériques des espaces collectifs en les agrandissant et en les embellissant avec l’emploi du bois et de couleurs sobres. Les noyaux de distribution verticale ont été reconstruits, et un soin tout particulier a été mis à la réalisation du noyau central qui flanque l’arrière du corps de bâtiment principal et sépare les deux cours. L’escalier monumental en béton bas carbone s’y déploie au centre de paliers spacieux; les prémurs en béton apparent contrastent avec le chêne du parquet, créant l’atmosphère d’un lieu d’échanges. Une attention particulière a été portée aux toitures. Leur végétalisation est un atout dans la lutte contre les îlots de chaleur et offre aux personnes travaillant sur place des lieux supplémentaires d’échanges et de repos. Seule la toiture du bâtiment principal située en R+10 déroge pragmatiquement à cette règle. Les règles de sécurité incendie en interdisant l’usage, une ferme photovoltaïque comble opportunément cette petite entrave au principe de l’accessibilité de toutes les toitures.

Réutiliser et recycler

Pour Baumschlager Eberle Architekten, le 75 avenue de la Grande Armée a une fois de plus été l’occasion d’éprouver leur stratégie entrepreneuriale et architecturale: think global, act local. La conservation de la structure existante d’un bâtiment de bureaux de cette taille et sa transformation en structure à usage mixte représente pour le bureau mais aussi pour la pratique une première. Le chantier de Grande Armée a démarré par un audit de réemploi. Le curage et la démolition ont généré 560 tonnes de déchets dont 92 pour cent ont été revalorisés dans les circuits classiques du recyclage, et 1,4 pour cent, soit 81 tonnes, ont été réemployées: 60 tonnes garnissent désormais le sol de la grande galerie au rez-de-chaussée, et de nombreux équipements ont été proposés sur la place de marché Cycle Up’ – un partenariat mis en place par la maîtrise d’ouvrage. La production de 416 tonnes de CO2 a ainsi été évitée. Cette première incursion dans une stratégie de construction placée sous le signe du réemploi reste timide en chiffres absolus. Elle représente néanmoins un exemple de modus operandi et de processus constructif à suivre et à multiplier. La part de réutilisation et de recyclage est actuellement modeste par rapport à l’ensemble de la production architecturale. La réutilisation exemplaire à Paris peut inciter à emprunter cette voie plus fréquemment à l’avenir.

Texte: François Esquivié

Première publication: Arc Mag 3.2023

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine