Hauptsitz SWICA

8400 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 07. April 2025

Frei + Saarinen Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

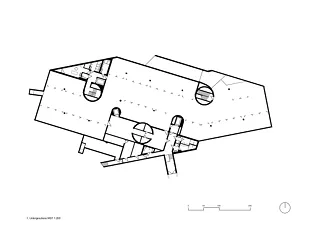

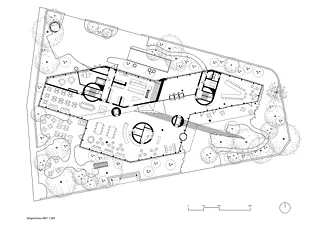

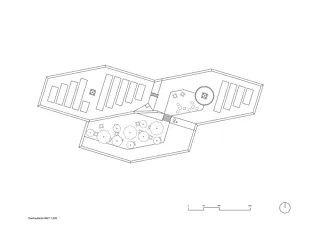

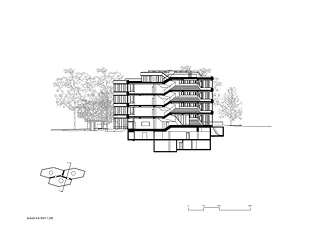

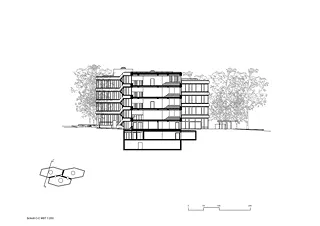

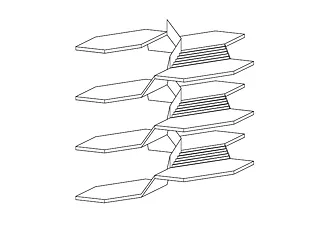

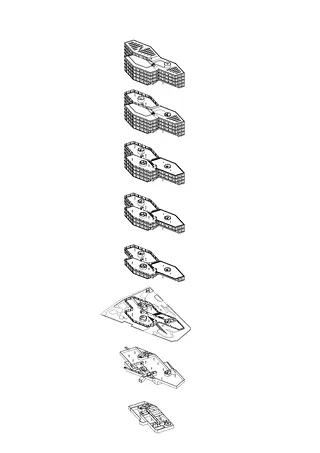

Der neue SWICA Hauptsitz wurde von Frei + Saarinen Architekten als helix-förmige Anordnung von zehn Büroplattformen realisiert, die sich um jeweils ein Drittelsgeschoss höhenversetzt zu einem kristallinen Baukörper verbinden. Der Neubau wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kanton entworfen, um die Bauvorschriften zu überschreiten und sich gut in die Siedlungsstruktur einzufügen. Die Fassaden bestehen aus 12 Segmenten, die Grösse und Körnung der umliegenden Gebäude widerspiegeln. Der Bau bleibt in seiner Wahrnehmung zurückhaltend, da die Parzellen-Ecken frei bleiben und grosse Bäume gepflanzt werden, die das Volumen visuell reduzieren. Auch vertikal ist das Gebäude in drei Teile gegliedert, was die Massstäblichkeit der Form unterstreicht.

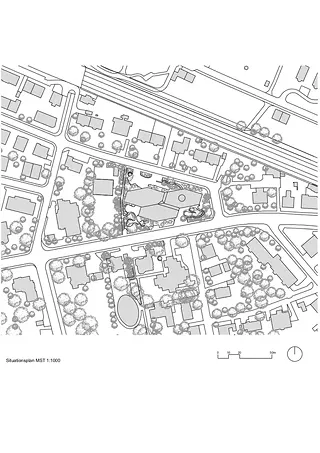

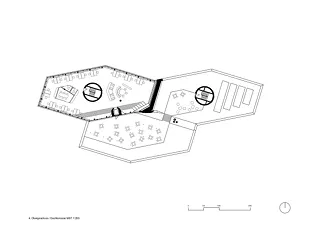

Einbettung ins Quartier

Im Kontext der Quartiererhaltungszone entlang der Römerstrasse in Winterthur liegt der neue Hauptsitz der SWICA mittig in seiner Parzelle. Passend zu diesem Quartier der Gärten, Villen und grösseren Häusern in Parkanlagen rahmen Bäume und Vegetationselemente den Baukörper allseitig ein.Zehn aus der Grundstücksform abgeleitete, hexagonale Büro-Plattformen fügen sich – je um ein Drittelsgeschoss höhenversetzt – zu einem helixförmigen Raumgefüge zusammen. Jeweils drei dieser Sechsecke bilden die polygonale Grundfläche, die in einem kristallinen Baukörper resultiert, dessen Fassadensegmente sich der Körnung im Quartier annähern. Nur Teilstücke der stumpf abgewinkelten Fassaden sind jeweils nahe am Strassenraum gelegen, sodass drei Ecken der Parzelle zur Bepflanzung mit Bäumen frei bleiben. Haus und durchgrünte Umgebung verzahnen sich einander dadurch und von der angrenzenden barocken Villa besteht auch weiterhin Weitblick.

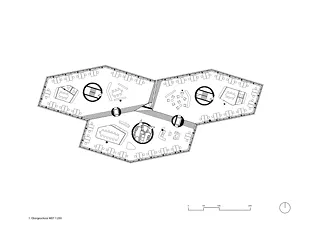

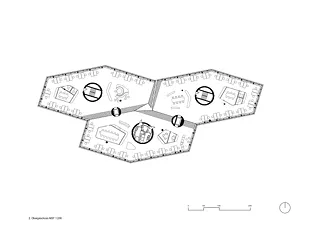

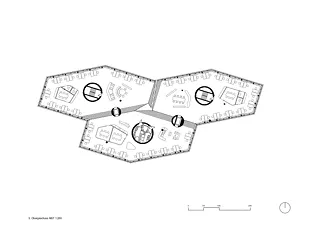

«Büro ohne Grenzen»

Die Plattformen der Hexagone lösen eine klassische Geschossigkeit von Erdgeschoss und Obergeschossen auf und ermöglichen so ein abwechslungsreiches, räumliches Kontinuum. Das «Büro ohne Grenzen» ist für interdisziplinäre Teams frei unterteilbar. Kurze, aber breite Treppen schaffen überschaubare Zonierungen mit nahezu wohnlicher Atmosphäre. Die verbindenden Treppen der Plattformen sind auch Aufenthaltsorte. Für die Anforderungen unterschiedlicher Arbeitswelten in der Gegenwart und in noch unbekannter Zukunft bietet diese Raumkonfiguration ein grosses Potential an. Zusätzlich können auch die öffentlicheren Bereiche im Erdgeschoss sowie der parkähnliche, teilweise überdachte Aussenraum als Ergänzung der Arbeitsumgebung genutzt werden. Flexibilität besteht für den mieterseitigen Einbau von geeigneten Meeting- und Konferenzräumen, der im Sinne der Systemtrennung unabhängig von der Gebäudestruktur fungiert.

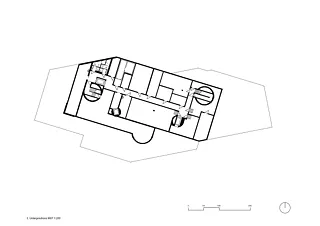

Struktur

Zylindrische Stützen sowie verschiedene raumhaltige Zylinder für Fluchttreppen, Aufzüge und Sanitäranlagen zonieren die Räume. Sie übernehmen zusammen mit dem regelmässigen Stützenraster in der Fassade die vertikale Lastenabtragung, während die Treppenverbindungen der Plattformen als räumliches Tragwerk wirken. Eine materialsparende Platten-Rippen-Struktur aus Beton erzielt den möglichst schlanken Deckenaufbau, der für die räumlichen Bezüge von den einzelnen Plattformen untereinander essenziell ist.

Äussere Erscheinung

Der äussere Ausdruck des Gebäudes entspricht der inneren Raumidee und dem konsequenten Raster der Tragstruktur. Ein 795 Meter langes Fensterband schraubt sich, der Haustypologie folgend, Etage um Etage von der öffentlich zugänglichen Cafeteria hinauf bis zu einer ebenfalls höhenversetzten Dachterrasse. Die umlaufenden gestapelten Bänder der Geschossbrüstungen und die dazwischen eingespannten Fensterflächen vereinen sich zu einer ansprechenden und wohlproportionierten Fassadengliederung. Durch den Einsatz von elektrochromen Gläsern, kann auf einen mechanischen äusseren Sonnen- und Blendschutz verzichtet werden. Je nach Lichteinfall und Tageszeit zeigt sich die Fassade in einer einheitlichen und dem Lichtstand und Tageszeit entsprechenden, wechselhaften Erscheinung.

Die Brüstungselemente sorgen für zusätzliche dreidimensionale Wirkung mit wechselnden Schattenstreifen. Ebenfalls die wenigen geschlossenen Fassadenteile im Erdgeschoss widerspiegeln durch die dunkle, leicht glänzende Oberfläche die Farbigkeit der umgebenden Pflanzen, des Himmels und des Lichtes.

Nachhaltigkeit/Behaglichkeit

Das Gebäude ist nach Minergie-P-Standard umgesetzt. Die Wärmeerzeugung gewährleistet eine Grundwasserwärmepumpe und als Ergänzung dazu eine PV-Anlage auf dem Dach. Der Kühlbedarf wird ebenfalls über die Grundwasserwärmepumpe gedeckt. Der Einsatz der elektochromen Verglasung optimiert die Energie Bilanz Gebäudes und minimiert den zukünftigen Gebäudeunterhalt.

Aussenraum

Das Aussenraumkonzept setzt die selbstverständliche Fortführung des parkartigen Quartiercharakters um. Verschiedene neue Grossbäume ergänzen die einzelnen, welche erhalten bleiben konnten. Zur Förderung der Biodiversität wurde auf Rasenflächen verzichtet. Bepflanzung durch einheimische Sträucher, Stauden bis zu Bodendeckern prägen die neue Begrünung.

Was ist das Besondere an der Bauaufgabe?

Der Neubau überschreitet die Regelbauweise der Bau- und Zonenordnung, sodass in Zusammenarbeit mit Kanton und der Stadt ein privater Gestaltungsplan ausgearbeitet werden musste. Das Projekt wurde unter der Prämisse einer guten Einordnung in die Siedlungsstruktur entworfen.

Die maximal überbaubare Fläche ist quartiertypisch aus dessen Mitte nach aussen entwickelt und lässt drei der vier Parzellen-Ecken frei. So wird das resultierende Gebäudevolumen aus keiner Perspektive in seiner Gesamtheit, sondern nur teilweise erfassbar, womit sich dessen wahrgenommene Körnung derjenigen der umliegenden Bauten annähert.

Durch Knicke wird die Fassadenabwicklung in 12 Segmente aufgeteilt, deren einzelne Längen vergleichbar zu denjenigen der umliegenden Bauten sind. Nur ein Bruchteil verläuft entlang der Baulinie und rund zwei Drittel der Fassadenabwicklung sind zum Teil erheblich von der Grundstückgrenze zurückversetzt.

Die quartiertypische Durchgrünung ist auch bestimmend für die Umgebungsgestaltung. Obwohl es kostengünstiger wäre, anstelle von zwei Untergeschossen nur eines vorzusehen, welches sich bis zu den Baulinien erstreckt, bleiben die frei gebliebenen Parzellen-Ecken so weit als nur möglich von Kellerräumen befreit, sodass grosse Bäume gepflanzt werden können, die ihrerseits die visuelle Wahrnehmung des Volumens zusätzlich sehr stark reduzieren. Der Neubau unterbricht diesen «grünen Puffer» nur alternierend mit Bereichen, in denen er deutlich zurückversetzt hinter Bäumen wahrgenommen wird.

Das Gebäudevolumen ist auch vertikal in drei Teile gegliedert, die jeweils um ein Drittelgeschoss zueinander versetzt sind. Dadurch wird die Massstäblichkeit der Grundrissfigur auch in dessen Silhouette ablesbar.

Das Projekt von Frei + Saarinen Architekten wurde für den Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.