Höhentrainings- und Wettkampfzentrum St. Moritz (HTWZ)

7500 St. Moritz Bad,

Schweiz

Veröffentlicht am 05. Oktober 2020

Krähenbühl Architekten Studio + Walter Bieler AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

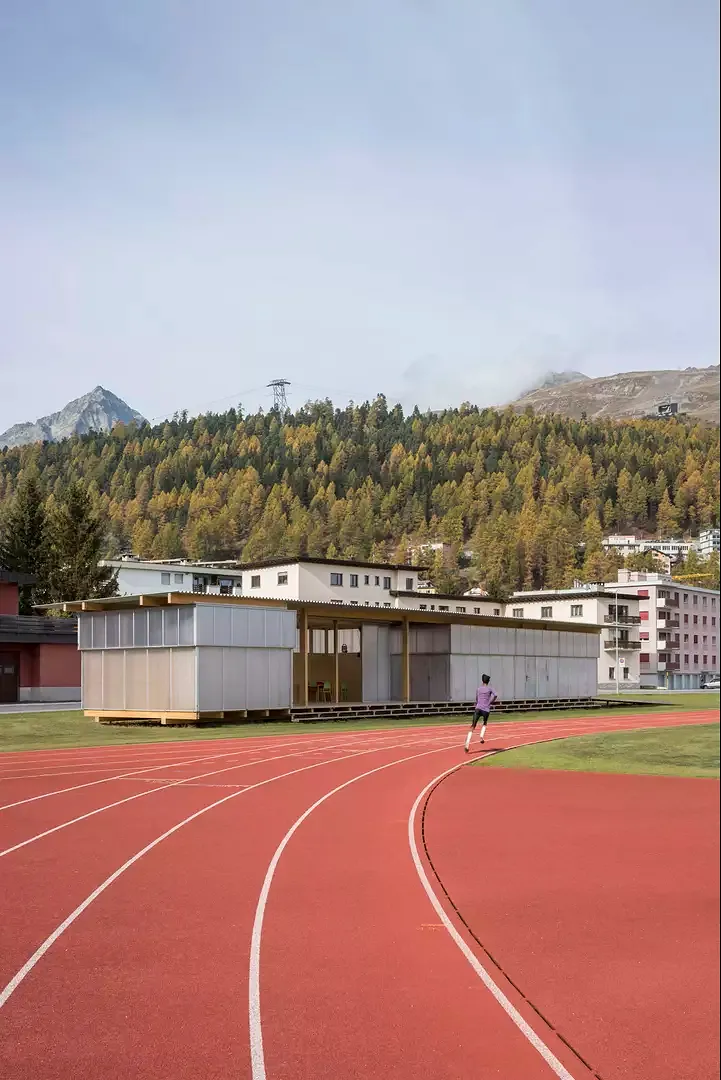

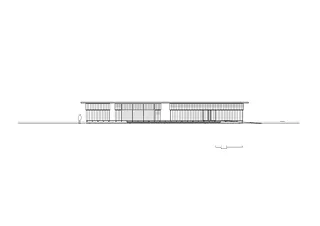

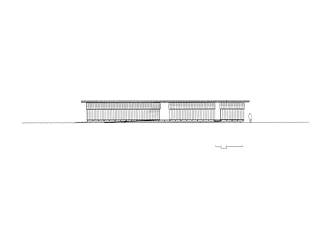

Der Leichtathletikbetrieb des Höhentrainings- und Wettkampfzentrum St. Moritz (HTWZ) wird mit einem temporären Garderoben-Pavillon und einem Lagergebäude an der 400 Meter-Bahn auf der Polowiese aufgewertet und komplettiert.

Ausgangslage

St. Moritz ist für sein Höhentrainings- und Wettkampfzentrum der Leichtathletik und die guten Trainingsbedingungen international bekannt. Um einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Infrastruktur zu machen, wurde 2017 ein eingeladener Ingenieur-Wettbewerb durch die Gemeinde veranstaltet. Ein temporäres Garderoben- u. ein Lagergebäude waren auf der Polowiese an der Leichtathletikbahn in St. Moritz Bad zu planen. Diesen Wettbewerb konnte der Holzbauingenieur Walter Bieler zusammen mit dem Architekten Georg Krähenbühl für sich entscheiden und die heute erstellten Bauten realisieren.

Entwurfsidee

St. Moritz Bad ist ein sehr heterogener Ort. Bauten aus verschiedenen Epochen treffen hier aufeinander, die Aussenräume sind meist undefiniert. Auf die architektonische Qualität wurde bei vielen Bauten aufgrund einer Gewinnmaximierung verzichtet. Die Siedlungsstruktur wirkt dadurch unruhig. Einzig die schöne Landschaft gibt dem Ganzen Halt, sodass das Auge des Betrachters ein wenig zur Ruhe kommt. Aus diesen Gründen war es für Georg Krähenbühl und Walter Bieler ein spezielles Anliegen, mit ihrem Projekt einen Mehrwert für den Ort zu schaffen und damit zur räumlichen Verbesserung beizutragen.

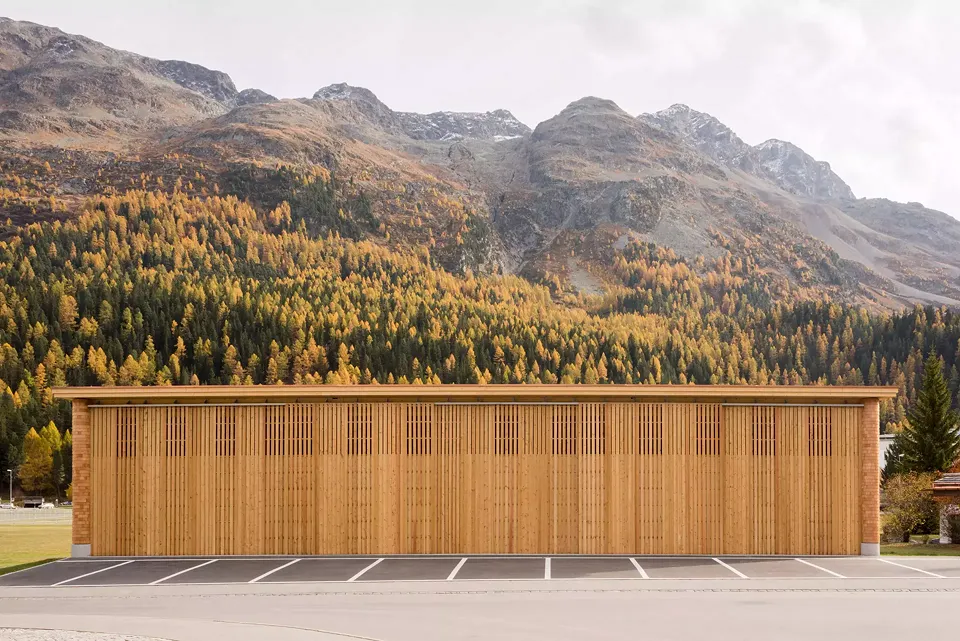

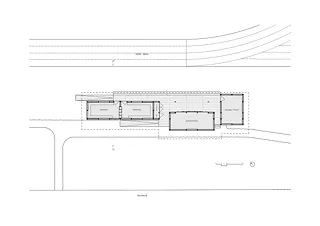

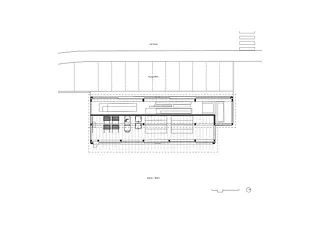

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen und der unterschiedlichen Situierung auf dem Areal der 400 Meter-Bahn, wurden zwei komplett unterschiedliche Gebäude entworfen, welche aber in einer direkten Abhängigkeit zueinander stehen. Ein Grund dafür war bereits mit der Aufgabenstellung des Wettbewerbs gegeben. Denn der temporäre, mobile Pavillon wird nur im Sommer aufgebaut. Im Winter werden seine Einzelteile in einem dafür geplanten Lagergebäude untergebracht. Direkt angrenzend ans Lagergebäude befindet sich die Kirche St. Karl Borromäus. Sie ist baukulturell für den Ort von Bedeutung. Darum war es für den Architekten und den Ingenieur wichtig, dem mit einem adäquaten Gegenüber Rechnung zu tragen.

Projektierung

Der Pavillon wie auch das Lagergebäude wurde spezifisch für diesen Ort und diese Nutzung massgeschneidert.

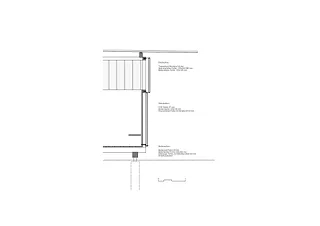

Als temporärer Bau widerspiegelt die Machart des Pavillons, wie auch seine äussere Erscheinung, seinen temporären Charakter. Damit der Auf- und Abbau des Pavillons möglichst einfach gemacht werden kann, entwarfen sie eine leichte Holzkonstruktion, die aus Elementen zusammengebaut werden kann. Ausschlaggebend bei der Planung der Elemente waren die Vorgaben der Gemeinde bezüglich des Gewichtes und deren Grösse. Ein speziell dafür entwickeltes Fügungsprinzip mit einem Typ Bauschrauben macht es möglich, dass diese Arbeit von Gemeindearbeitern und ohne Beizug Spezialisten ausgeführt werden kann.

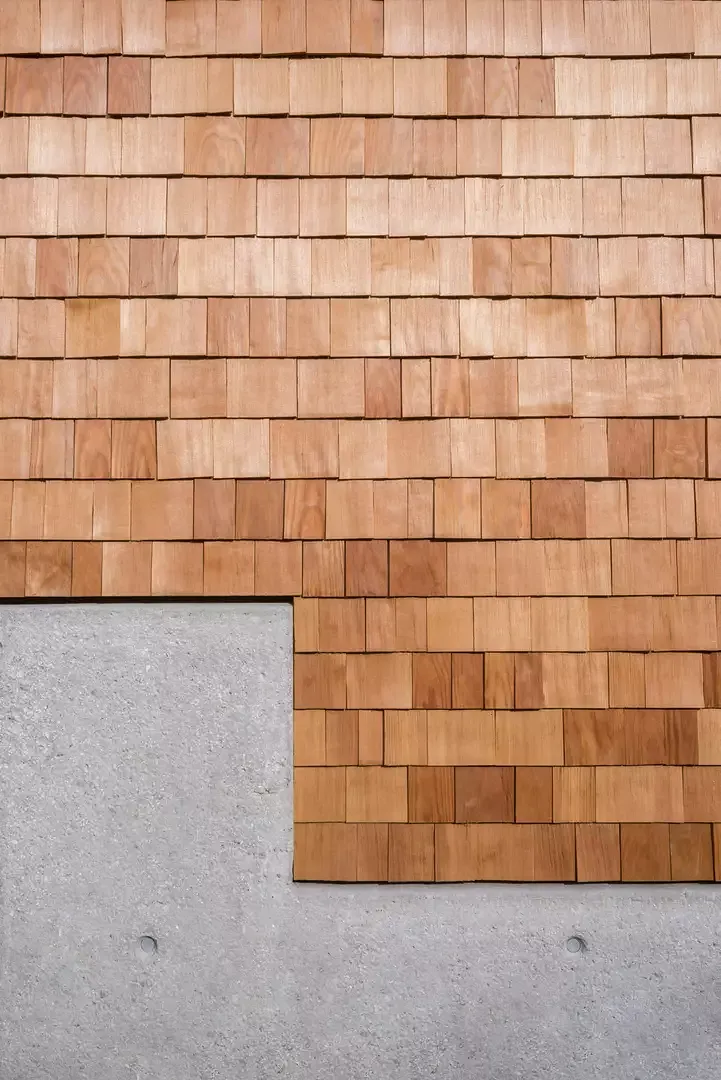

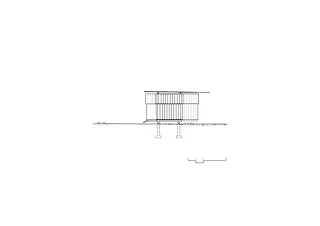

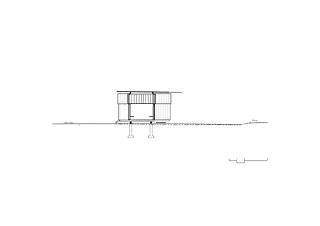

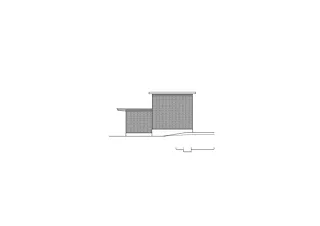

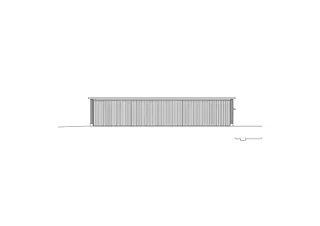

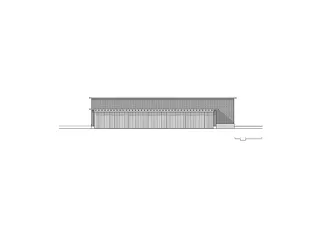

Zur Lagerung der Einzelteile des temporären Pavillons und zur Lagerung der Sportgeräte für den Leichtathletikbetrieb wurde ein weiteres Gebäude erstellt. Dabei war die architektonische Qualität nebst der Funktionalität des Neubaus von entscheidender Bedeutung. Durch die horizontale und vertikale Staffelung des Volumens erhält der Neubau mehr Komplexität und macht gleichzeitig die verschiedenen Nutzungen im Inneren ablesbar. Durch das Einkleiden mit einem Schindelgewand aus Engadiner Lärche wird das Erscheinungsbild des profanen Lagergebäudes veredelt. Ausserdem fügt es sich durch das einheimische Kleid authentisch in die Umgebung ein.

Besonderheiten

Die enge und gemeinsame Zusammenarbeit der Projektverfasser, des Ingenieurs und des Architekts, von der ersten Entwurfsidee bis zur späteren Planung und Umsetzung auf der Baustelle, widerspiegelt sich in diesen zwei Bauten exemplarisch.