Holligerhof

3008 Bern,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. August 2022

BHSF Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Mit grossem Elan und viel Ausdauer hat die Genossenschaft Warmbächli zusammen mit BHSF Architekten ein ehemaliges Lagergebäude an der Güterstrasse in Bern in ein Wohngebäude umgebaut. Mit dem Holligerhof 8 ist eine lebendige Raumcollage für 200 Personen in der Schnittmenge aus Architektur, Soziologie und Ökologie entstanden.

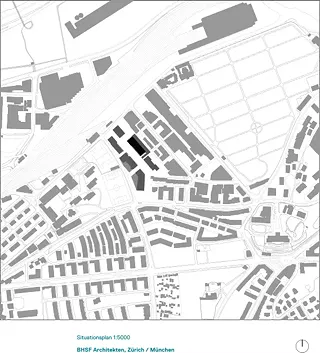

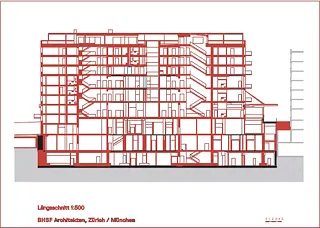

Auf der Parzelle der ehemaligen Kehrrichtverwertungsanlage am Warmbächliweg in Bern sollten Wohnraum für bis zu 600 Menschen und Arbeitsplätze für gut 200 Personen entstehen – so wollte es der städtebauliche Wettbewerb den BHSF Architekten und Christian Salewski 2012 gewonnen haben. Ihr Vorschlag, möglichst viel der bestehenden Struktur zu erhalten, überzeugte die Jury: Die Fundamente der grossen Bestandsbauten sowie die unterirdischen Stützmauern des gegen Süden abfallenden Geländes sollten weiterverwendet werden, um Energie und Geld bei Aushub, Abdichtung und Tiefbau einzusparen. Weiter wurde vorgeschlagen, ein in den 1960er-Jahren erstelltes Lagerhaus der Chocolat Tobler AG aufzustocken und in einen Wohnbau umzuwandeln. Als einziger Hochbau auf dem Areal, der nicht durch Geruch und Asbest kontaminiert war, sollte er erhalten bleiben und umgenutzt werden. Er bildet das identitätsstiftende Herzstück des Quartiers und taktet den Städtebau: Der einprägsame Betonskelettbau gab Anhaltspunkte für Grösse, Anordnung und volumetrische Entfaltung der weiteren fünf Gebäude auf dem Areal. Sie umfassen entspannt einen länglichen Parkraum – den Holliger Hof. Das Lager an der Güterstrasse wurde von BHSF im Auftrag der eigens für das Vorhaben gegründeten Wohnbaugenossenschaft Warmbächli zwischen 2013 und 2022 umgebaut.

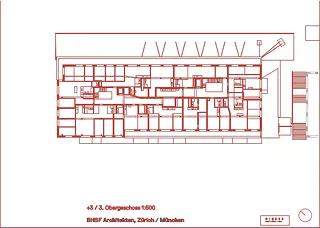

Umweltfreundliches Weiterbauen

Im Norden wurde an der Stelle des ehemaligen Silos das idiosynkratische Stützenraster des Lagerhauses weitergeführt und neue Geschossdecken eingezogen. Dabei wurden nicht die Koten der bestehenden Betonplattenstruktur übernommen. Hier stossen sechs neue Vollgeschosse auf vier bestehende Geschosse mit einer lichten Raumhöhe von bis zu fünf Metern. Die Überschneidungen schaffen spannende Raumbeziehungen zwischen den Schichten. Das Potenzial der überdimensionierten Bestandsstruktur mit Stützenquerschnitten von bis zu einem Meter wird ausgenutzt, indem auf dem Betonrohbau ein leichtfüssiger, dreigeschossiger Holzskelettbau mit einer Dachterrasse aufgesetzt wurde. Zwei in die Hausmitte eingegossene Treppenhauskerne aus Ortbeton steifen das Gebäude gegen Erdbeben aus. Die Fundamentplatte im dritten Untergeschoss wurde zudem punktuell mit einer bis zu 70 Zentimeter starken Betonschicht verstärkt, sodass die dazugekommenen Lasten gut verteilt werden können. In der Einschätzung des Architekten Tim Seidel von BHSF bleibt die ökonomische Bilanz am Ende offen. Der sorgsame Umgang mit dem Bestand ist wohl nicht günstiger als ein ökonomisch optimierter Neubau. Holz erfuhr während der Coronakrise eine starke Preissteigerung und die Einpassung aller Bauteile in den Bestand benötigt zusätzlichen Planungsaufwand. Die Umweltbilanz fällt hingegen anders aus: Die Betonstruktur konnte zu rund 80 Prozent erhalten und 20 000 Tonnen Beton weiterverwendet werden. Dem Projekt gelingt es so, den Ansprüchen der 2000-Watt-Gesellschaft zu genügen.

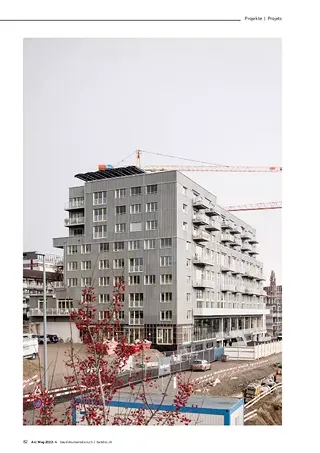

Rough and ready

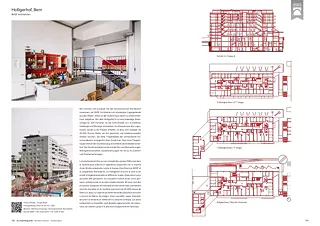

Aussen wurden alle Oberfläche neu gestaltet. Die Stoffe reflektieren die industrielle Vergangenheit des Ortes: Die Materialpalette beschränkt sich dabei auf gewellte Faserzementplatten, Metallteile, Putz und der punktuell sichtbar gelassenen Betonstruktur des Bestandes. Folgerichtig etabliert die Aussenhaut des Gebäudes ein All-Over. Unterschwellig rhythmisieren die Fallstränge der Dachentwässerung das Haus in vertikale Abschnitte, quasi als technoide Kolossalordnung. Die obersten drei Geschosse springen punktuell zurück. Schaut man von der Strasse, wirkt das Gebäude höher, als es tatsächlich ist. Ein subtiles Metallgesims zeichnet als Fuge die Stelle nach, an der die neuen hölzernen Etagen auf den Altbau aufgesetzt wurden. Zusammen mit dem bestehenden Betonvordach über der ehemaligen Verladerampe auf der Strassenseite ordnet es die Fassade horizontal. Eine Laube aus Fotovoltaikpaneelen auf der Dachterrasse erzeugt Strom für den Eigenverbrauch und gibt der Komposition einen dachrandähnlichen Abschluss.

Im Ausdruck oszilliert die Fassade gekonnt zwischen Industriecharakter und Wohnlichkeit. Die verspielte Komposition der Fassadenöffnungen erinnert etwa an die Entwürfe von Asnago & Vender aus der Mailänder Moderne. Liegende und stehende Formate wechseln sich ab und werden so der Nutzung als Wohn- und Ateliergebäude gerecht. Balkone wurden als auskragende Stahlkonstruktionen vorgehängt und erzeugen einen lebhaften Ausdruck. Sparsam eingesetzte Farbmomente helfen, das Gebäude wohnlicher zu gestalten, ohne die Rohheit der Industrieästhetik zu verdrängen. Zitronengelb pulverbeschichtete Oberflächen der Holz-Metall-Fenster kontrastieren die grauen Faserzementplatten. Und die mit roter Keramik umhüllten Stützen markieren auf der Hofseite adressbildend die Loggia als Haupteingang. Diese Gesten sind dezent, doch höchst wirkungsvoll. Sie rahmen symbolisch das Leben, das sich im Holligerhof abspielt. Die Bewohner*innen werden in den Mittelpunkt gerückt, während die Fassade in den Hintergrund tritt. Die verschiedenen Materialien fügen sich gut zusammen und die Überlagerungen verleihen der Fassade ein selbstverständlich wirkendes, dezentes Ornament.

Das Haus gestaltet mit.

Sind die Schnittstellen zwischen Alt und Neu in der Fassade nur angedeutet, werden diese im Innenraum zum vorherrschenden gestalterischen Motiv. Der Umbau umschlingt und durchdringt den Bestand. Pastellfarbene Wände und rohe Betonoberflächen bestimmen die Räume. Sichtbar geführte Leitungen ornamentieren die Deckenfelder und der fugenlose Industrieboden reflektiert Licht tief ins Gebäudeinnere. Die Räume leben von der zufällig wirkenden Überlagerung von Bestand und Eingriffen. Graffiti aus der Zeit, als das Lagerhaus leer stand und als Atelierhaus genutzt wurde, blieben erhalten. Ziel war es nicht, neue Räume einzubauen, sondern die bestehenden Räume mit möglichst wenigen Handgriffen zu ertüchtigen. Der Altbau ist an vielen Stellen samt Patina noch direkt erlebbar. Die Materialcollage funktioniert und signalisiert: Das Haus steht den Bewohner*innen zur Aneignung offen.

Zwischen Modernismus und Behaglichkeit

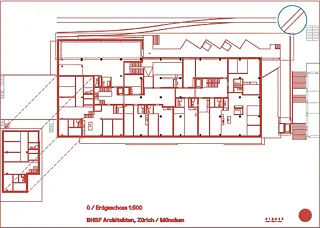

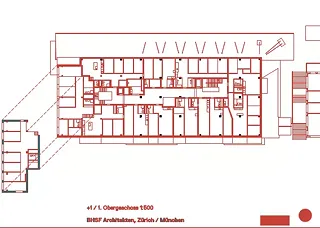

Die Grundrisse greifen den Plan Libre aus der Moderne auf, denn die hohe Tragfähigkeit der bestehenden Betondecken ermöglichte eine freie Anordnung der neuen Kalksandstein- und Leichtbauwände.

Das Eingangsgeschoss befindet sich im Souterrain und zeichnet sich durch den Terrainunterschied von sechs Metern auf der Südseite als Hochparterre ab. Vor dem Haupteingang erstreckt sich eine 40 Meter lange Loggia, die als öffentliche Terrasse fungiert. Eine Rampe führt im Hausinnern in ein mehrgeschossiges Atrium, das von den Nutzer*innen der angrenzenden Ateliers, Gemeinschafts- und Gewerberäumen bespielt werden kann. Eine Treppe führt ein Stockwerk hinauf in das tatsächliche Erdgeschoss. Dort liegen zum Hof hin Wohnungen und zur Strasse hin Gewerbeflächen. Die restlichen Wohneinheiten wurden in den obersten sechs Geschossen jeweils um eine zentrale Erschliessungsfigur angeordnet – einer Korridorzone, welche die beiden Treppenaufgänge auf den Wohnetagen verbindet. Durch drei Oberlichter fällt Licht in die grosszügig proportionierten Treppenaugen und einen zentralen Lichtschacht bis tief ins Gebäudeinnere ein. Im dritten Obergeschoss wurde ein Waschsalon als Treffpunkt zwischengeschaltet, und auf der Dachterrasse gibt es einen Garten, der von den Bewohner*innen gemeinsam gepflegt wird.

Anders Wohnen

Die Genossenschaft tritt mit dem Holligerhof selbstbewusst auf und das Gebäude bildet ihr vielschichtiges soziales Engagement ab. Sie fördert mit ihrem Projekt auch experimentelle Wohnformen. So befinden sich Kleinwohnungen, Alterswohngemeinschaften, Clusterwohnungen mit bis zu 14 Zimmern und Familienwohnungen im Gebäude.

Das strukturelle Potenzial der überhohen Geschosse wurde in den Wohnungen intelligent ausgereizt. Weisse Boxen beherbergen private Bereiche wie Bäder und Schlafzimmer. Sie liegen als abstrakte Körper rund um eine Wohnhalle. Die Flächen auf diesen Zimmer-Schatullen können von den Bewohner*innen zu einem späteren Zeitpunkt individuell angeeignet werden.

Der Grundausbau bietet eine Raumlandschaft mit verschiedenen Ebenen. Sie wirkt abstrakt und massstabslos, denn ihre Dimensionen weichen von den Normen im Wohnungsbau ab. Wie gross sind die Kuben tatsächlich? Allein die Auf-Putz-Installationen geben ein grobes Gefühl für ihre Dimensionen. Offene Küchen mit Sperrholztablaren und Rückwänden aus farbigen Feinsteinzeugfliesen verleihen den ansonsten spartanisch materialisierten Hallen einen wohnlichen Charakter. Und die Betonstützen erzeugen Spannungsmomente im Raumgefüge.

Der Holligerhof in Bern ist wie ein Kaninchenbau – ein Gefüge mit einer grossen räumlichen Vielfalt. Der Bau wirkt wie eine Versuchsanordnung und hat mit genossenschaftlichem Siedlungsbau, wie man ihn ansonsten schweizweit kennt, nicht viel gemein. Die Antworten, welche die Architekten auf die Fragen des Bestandes und die Wünsche der Genossenschaft gefunden haben, sind vielschichtig. Die ausserordentliche Leistung der Architektur ist, dass man trotz der verzwickten Ausgangslage das Haus als Einheit – als kohärenten Entwurf – wahrnimmt.

Text: Marcel Hodel

Erstveröffentlichung im Arc Mag 4.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen