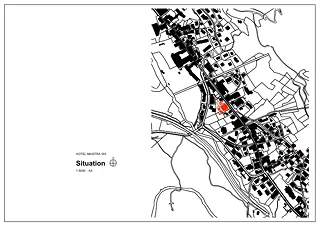

Hotel Maistra 160

7504 Pontresina,

Schweiz

Veröffentlicht am 27. Februar 2024

Gion A. Caminada Biro d'Architectura

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Mit dem Maistra 160 hat Gion A. Caminada die vorhandenen architektonischen Narrationen des Oberengadins weitergesponnen und einen bemerkenswerten Hybrid geschaffen. Konstruktiv ist das Hotel eine Kombination aus Naturstein und Beton; architektonisch oszilliert es zwischen Archaik und Klassik; in der Anmutung ist es urban und alpin zugleich und funktional changiert es zwischen Gesellschaftsort und Rückzugsraum.

Gion A. Caminada ist ein Geschichtenerzähler. Ein grossartiger Geschichtenerzähler. Einer, der mit Metaphern und Bildern Verbindung herstellt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und einer, der weiss, wovon er spricht, wenn es um die Berge geht, die Täler und Dörfer, das Gemeinschaftsleben, die stoische Schwere des 100 Millionen Jahre alten Gesteins, die rauen Winde und langen Winter und die üppigen Blumenwiesen im Sommer. Nur ist der emeritierte ETH-Professor kein Geschichtenerzähler, der an Winterabenden seine Erkenntnisse und seinen Erfahrungsschatz mündlich weitergibt, sondern ein Architekt, der sie in gebaute Strukturen giesst, räumlich vielschichtig erlebbar macht und damit Baukunst schafft. Anhand keines anderen Werkes lässt sich dies besser darstellen als am neuen Hotel Maistra 160 in Pontresina. Wie das Ausformulieren und Präzisieren der Bilder und Metaphern in Geschichten Zeit brauchen, um eine Botschaft richtig zu formulieren, benötigten auch der Entwurf, die Planung und Realisation des Hotels Maistra 160 Raum für Dialoge und die Konkretisierung der verschiedenen Ideen. Und wie beim literarischen Schreiben hat Caminada für verschiedene Seiten einige Anläufe genommen und sie mehrfach umgeschrieben. Oder mit der Metapher des Zeichnens beschrieben: Er hat immer und immer wieder drüberskizziert, bis sich ein Palimpsest aus Gedanken und Ideen gebildet und zum finalen Entwurf verfestigt hat. Vier Jahre dauerte die Planung und dreieinhalb wurde gebaut. Die Baukosten betrugen CHF 35 Millionen. Mit dem Hotel, seinen 36 Doppelzimmern und elf Wohnungen mit mehreren Zimmern, dem Spa, Bar und Restaurant, Bibliothek und dem Pöstlikeller in der beliebten Engadiner Feriendestination hat sich das Hotelier- und Unternehmerpaar Bettina und Richard Plattner einen Traum erfüllt.

Zwischen Staunen und Irritation

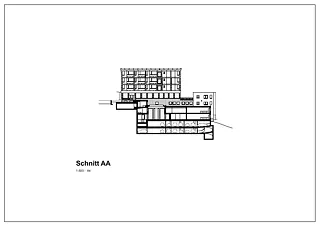

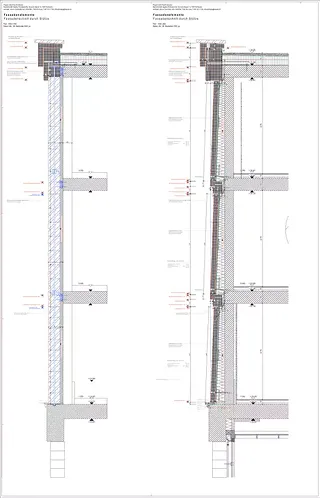

Der Kubus mit seiner tektonisch-plastischen, irgendwie archaisch anmutenden Fassade und der rauen Materialität schält sich von Weitem nicht aus dem Dorfkontext heraus. In seiner Umgebung leicht unterhalb der Dorfstrasse wurden in den vergangenen Jahren der Hochkonjunktur zahlreiche moderne Flachdachferienhäuser gebaut. Von Nahem fordert das Hotel mit seiner Eigenwilligkeit jedoch die Sehgewohnheiten heraus, denn das Bauwerk oszilliert zwischen dem Erkennen von Vertrautem und ist dennoch neuartig fremd. Caminada selbst spricht von einer gleichzeitigen Anwesenheit von «Autonomie und Kontext». Diese Gleichzeitigkeit irritiert auch Fachleute: «Gewöhnungsbedürftig sei das Bauwerk; nicht einfach einzuordnen.» «Es oszilliere zwischen Plattenbau und Grandhotel ohne Stuck», schreibt ein anderer Autor. Die Autorin hat sich bei der Entdeckung des Maistra während der Bauphase hingegen gefragt: Ist hier eine norditalienische Bauherrschaft am Werk, die mittels Anleihen an die klassische Baukunst urbanes Bauen ins Hochgebirge bringt? Dieser Schluss lag nahe, denn die Sprache, die in Pontresina während der Saison mittlerweile am meisten zu hören ist, ist Italienisch. Viele Norditaliener*innen besitzen im Oberengadin eine Zweitwohnung oder gar einen Erstwohnungssitz. Täglich pendeln Angestellte aus grenznahen Gebieten zur Arbeit her. Dieser Austausch zwischen Italien, Graubünden und insbesondere dem Engadin hat eine lange Geschichte. Italienische Baumeister errichteten für viele in der Ferne zu Wohlstand gelangten Bündner Häuser aus Stein. Sie wollten damit ihren neuen sozialen Status darstellen. Darauf verwies auch Gion A. Caminada in einem Vortrag in der Baumuster-Centrale zum Thema Naturstein beziehungsweise der Verwendung des Bodio Nero für die geschossübergreifenden, vorgespannten, in der Ebene der Fassade liegenden Pfeiler und im Inneren des Hotels. Der grau schimmernde Gneis stammt aus dem Steinbruch von Cresciano im Tessin, am Fusse des Pizzo Claro zwischen Biasca und Bellinzona. Dessen Abbau hat das Familienunternehmen Ongaro & Co SA erst 2011 wieder aufgenommen und sich seitdem unter anderem auf das Potenzial von Naturstein als tragendes Material spezialisiert. Zwischen den Stützen des Maistras liegen vorgefertigte Betonelemente, die leicht abgeschrägt sind und an den unteren Enden sichtbare Halterungen haben. Sie erinnern an die Bolzenköpfe, die Otto Wagner bei vielen mit Naturstein verkleideten Fassaden als tektonisches Element inszeniert hat.

Bauen als Forschung

Gion A. Caminada betonte in seinem Vortrag, dass das Maistra nicht nur das architektonisch-formale Ergebnis des Verdichtens von Analogien, Metaphern und Referenzen ist, sondern auch eine Bauforschung. Dabei stand die Frage im Vordergrund, wie sich Naturstein als tragendes und im Ausdruck bestimmendes Material für die zeitgenössische Architektur im hochalpinen Kontext anwenden lässt. Forschung ist das Bauen für den Architekten auch deshalb, weil für ihn gilt: «Wenn du Nichtwissen durch Erfahrung ersetzt, muss man aufhören zu bauen.» Die Stützen in den Fassaden, der Halle und im Kreuzgang des Spas wurden im Werk von Ongaro Graniti aus kleineren Blöcken zusammengefügt und mit einem Kabel im Innern vorgespannt. Anschliessend wurden sie mit einem speziellen Mörtel «verklebt», der das gleiche Dilatationsverhalten wie der Naturstein ausweisen muss, da sich Tessiner Gneis unter Sonneneinstrahlung stark aufheizt. Diese konstruktive Verwendung des Natursteins setzt das Maistra mit Jahrhunderte alten klassischen Bautraditionen in Verbindung. Es verweist somit nicht auf die klassizistische Bauweise der Palasthotels der Belle Epoque im Engadin, wo Naturstein lediglich als dekorative Verkleidung der Fassaden zum Einsatz kam, sondern knüpft an tieferen historischen Schichten der europäischen Baukunst an. Im Sockelgeschoss haben die Pfeiler Grundflächen von 60 x 60 Zentimetern. In Fassaden der Obergeschosse werden die Querschnitte jedoch teilweise schlanker. Mit den unterschiedlichen Dimensionierungen und unregelmässigen Platzierungen verweist Caminada auch auf die Gotik. Er möchte diesen Vergleich jedoch strukturell und nicht als bildliche Referenz verstanden wissen.

Das Hotel als Refugium

Wie beschrieben sind also nicht die Hotelpaläste der Belle Epoque im Oberengadin die historischen Bezugsgrössen des Maistras 160; vielmehr erweist das Hotel – ob gewollt oder nicht – dem Engadiner Architekten Nicolaus Hartmann Jun. (1880 – 1956) Reverenz. Dieser hat das Engadin wie kein anderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Bauten des Heimatstils geprägt. Führt man sich das von Hartmann realisierte Castell Zuoz (1913) vor Augen, werden unmittelbar charakterliche Verwandtschaften sichtbar. Das Castell wurde als Burghotel gebaut, mit einem Sockelgeschoss aus massivem Bruchstein und einem Zinnenturm. Castell und Maistra stehen damit in einem Dialog mit Burgen – etwa dem Schloss Tarasp oder dem Palazzo Castelmur im Bergell. Ein Hotel im hochalpinen Kontext soll, so die Bauherrschaft und Caminada, ein Refugium sein, wie es auch Hospize sind, vom Gotthard- über den Grimsel- bis hin zum Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard. Diese sind massive Steinbauten mit meterdicken Wänden, die Schutz bieten. Es sind aber auch Orte der Einkehr, des In-sich-Hineinkehrens. Dieser meditative oder gar spirituelle Zugang findet seine architektonische Resonanz auch im Spa des Maistra 160 mit seinem «Kreuzgang». Auch hier bestehen die 5,5 Meter hohen Stützen wie erwähnt aus Bodio Nero. Darüber spannt sich eine Decke auf mit einer riesigen kreisförmigen, weich gerundeten Öffnung von sieben Metern Durchmessern. Je nach Jahreszeit fällt durch sie Schnee, Sonne oder Regen in den Innenhof. Hier wird man – gerade im Winter – an verschiedene Motive der Architekturgeschichte erinnert – vom Zen-Kloster bis zum Pantheon in Rom. Zudem steht die Himmelsöffnung im Dialog mit den Skyspaces des amerikanischen Künstlers James Turrell. Und auch damit werden die Betrachter*innen auf das Castell Zuoz verwiesen, wo Turrell gleich nebenan die Rotunde «Skyspace Piz Uter» (2005) als permanente Installation realisiert hat.

Sehnsuchtsort

Gion A. Caminada ist indes mehr als ein Erforscher und Philosoph der Baukunst. Er ist auch Alchemist, wenn er sagt, dass Stein im Maistra in all seinen physischen Eigenschaften zur Anwendung gebracht wurde: massiv und schwer, fein geschnitten und gefast, ja sogar gemalt. So stammten die Pigmente für die Wandfarben, die in Zusammenarbeit mit Lucrezia Zanetti entwickelt wurden, von Mineralien vom Ofen- und Albulapass, aus den nördlichen und südlichen Übergängen ins Engadin. Im Spa wiederum kommt Arzo aus dem Mendrisiotto nahe der italienischen Grenze zur Anwendung, ein lavaartig gemaserter Marmor, der traditionell für sakrale Innenräume verwendet wird. Und auch der Terrazzo in der Halle ist kein Industrieprodukt, sondern wurde vor Ort von Christian Aubry aus Ilanz mit Steinen aus dem Berninagebiet inklusive Jadeeinschlüssen eingelegt, verdichtet und geschliffen. Die Herkünfte der Steine verweisen in alle Himmelsrichtungen. In diese ausgerichtet sind auch die Hotelzimmer in den drei Obergeschossen, deren windmühlenförmig angeordnete Flure mit kräftigen roten Läufern akzentuiert sind. Ein anderes Bild bietet sich in den Untergeschossen. Für Gion A. Caminada sind die Gänge dort «tautologisch selbstreferenziell». Gänge sind jedoch immer auch Metaphern, darum ist das mit dem Tautologischen so eine Sache. Sie sind dort Erschlies-sung im Wortsinn, erinnern zugleich aber an Stollen und mit blinden – von weissem Marmor eingefassten – Fenstern auch an Katakomben oder die Militärstollen des Reduits. Sie spielen ihre Rolle in der räumlichen Dramaturgie kontrastierender Stimmungen der «Gegenwelten», auf die Caminada verweist und die ein grundlegender Wesenszug des Alpinen sind. Zuerst führt er die Gäste durch das dunkle Berginnere, damit ihnen die Geborgenheit der folgenden Räume umso intensiver erscheint.

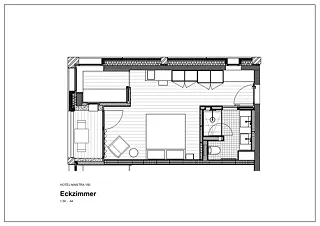

Die mit Arvenholz aus dem Engadin ausgekleideten Zimmer besitzen eine Besonderheit: Jedes verfügt über eine abtrennbare Nische, einen Rückzugsort, der Raum gibt für die Sehnsucht nach Entschleunigung und Kontemplation. Dies scheint auch das atmosphärische und räumliche Leitmotiv vom Spa, den Hotelzimmern und der Bibliothek mit ausgewählter Lektüre gewesen zu sein.

Einladung einzutreten

Wie ein Kontrapunkt zur Intimität der Zimmer wirkt die grosse Halle – zugänglich auch für Personen, die nicht im Hotel wohnen. Mit hohen Räumen, einer Bar aus Schwarznuss und einer halbhohen Trennwand inmitten des Foyers werden die Gäste mit einem modern-minimalistischen und somit urbanen anmutenden Setting abgeholt. Naturstein, Marmor und Terrazzo sind Materialien, die man in den jüngsten Jahren vor allem von Empfangshallen und den Bürobauten von Banken und Versicherungen kennt, beispielsweise an der Zürcher Europaallee. Trotz der textilen Akustikdecken ist es in der Hotelhalle recht hellhörig. Dadurch fühlt sie sich etwas «zugig» an. Sie wirkt einladend, aber nicht unbedingt ortsspezifisch. Aber vielleicht nimmt man das nur als Städter*in so wahr. Die Möbel, mehrheitlich vom Architekten selbst entworfen, sollen in ihrer lockeren Anordnung an Treibholz erinnern, das nach der Schneeschmelze im Frühling in den breiten Bergbachauen liegen bleibt.

Caminada und die Bauherrschaft wollten mit der Gestaltung des Maistra vielfältige Bezüge zum Ferienrefugium Engadin mit seiner alpinen Landschaft und historischen Baukultur spinnen. Dies ist in mehrfacher Hinsicht gelungen, auch wenn die bildlichen Überlagerungen und Verdichtungen das imaginäre Netz an Kontextbezügen und die Echos, die vom Tal wieder ins Hotel zurückgeworfen werden, vielleicht nicht immer unmittelbar lesbar sind. Das Hotelteam hat dies bereits erkannt und arbeitet an einer kleinen Publikation, welche die Gäste in diese philosophischen Überlegungen einführen wird.

Auch die Dorfgemeinschaft ist indes eingeladen, einzutreten. Der Pöstlikeller mit einer Möblierung von Christian Kathriner ist Bar und Jugendraum zugleich und ersetzt den gleichnamigen legendären Begegnungsraum im Posthotel, das früher hier stand. Dass die Künstler Kathriner und Müller eingebunden wurden, ist dem Engagement von Bettina und Richard Plattner für Kunstschaffen – das sich mit dem alpinen Raum auseinandersetzt – zu verdanken. Und weil es für Angestellte und Einheimische immer schwieriger wird, in Pontresina eine Wohnung zu finden, hat die Bauherrschaft mit der Chesa Curtinella zugleich auch Angestelltenwohnungen errichtet.

Der Text wurde von Christina Horisberger für Arc Mag 2024–4 verfasst.

Das Projekt wurde von Gion A. Caminada im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht.