Projektdaten

Basisdaten

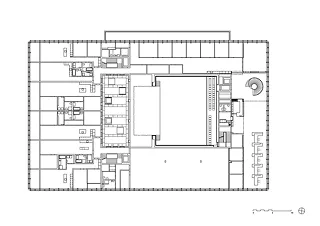

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

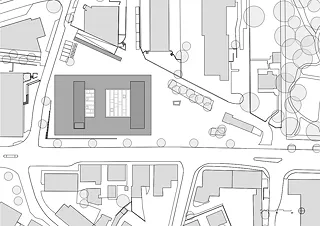

Stadtleben am Pilatus

Die Geschichte des neuen Stadthaus Kriens von Burkard Meyer Architekten ist gleichzeitig die Entwicklungsgeschichte von Luzerns Vorortgemeinde hin zur Stadt Kriens. Industrie und Tourismus prägen den Ort, der nun eine Stadt geworden ist und ein nobles Stadthaus bekommen hat.

Während der Finanzkrise der 1930er Jahre gab es im Krienser Tal immer wieder Bestrebungen sich den Eingemeindungen der Stadt Luzern anzuschliessen. Die Pilatusdestination entwickelte sich jedoch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weiter. Wegen des Bevölkerungszuwachses in der ehemaligen Vorstadt von Luzern wie auch dem Ausbau von Industriearealen wurden solche Pläne auf die lange Bank geschoben. Mit einem gebauten Statement wollte man der Stadtwerdung des ehemaligen Vororts im neuen Jahrtausend entgegen sehen. 2007 veranstaltete die Gemeinde deswegen, basierend auf Studien der Firma Wüst und Partner, einen Projektwettbewerb für ein Verwaltungs- und Wohngebäude auf dem Pilatus-Areal. Damit sollte die Lösung zur Attaktivitätssteigerung und zur Nutzungsverdichtung der Gemeinde gefunden werden, die seit 2019 als Stadt gilt.

Das Büro Burkard Meyer Architekten aus Baden gewann den Wettbewerb. Sie konnten bereits in ihrer Heimatstadt viel Erfahrung mit diesem Thema im Industriegebiet Baden Nord sammeln.

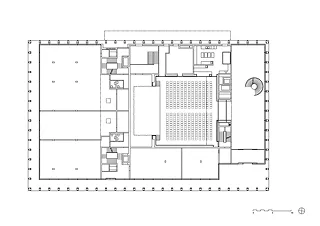

Heute befinden sich die Verwaltungsräume von Kriens, die sich bisher im Ort auf verschiedene Gebäude verteilten, fast alle im neuen Zentrum Pilatus. Der Stadtrat tagt hier und auch der Einwohnerrat trifft sich monatlich im neuen Pilatussaal, der auch für kulturelle Anlässe genutzt werden kann.

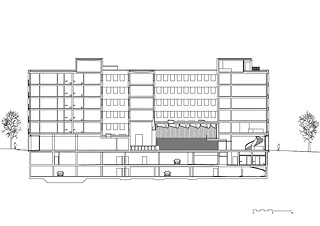

Die Fassade

Die regelmässige Rasterfassade des markanten Gebäudes besteht aus Glas und schmalen geschliffenen und gebürsteten Strangpressprofilen aus Aluminium. Die Bronzetöne scheinen unterschiedlich zu sein, doch es sind nur verschiedene Schattenwürfe, die das Auge täuschen. Im Bereich der Brüstungen und der Deckenstirnverkleidungen sind die Rasterfelder mit schwarz emailliertem Glas ausgefacht.

Die feinen Staketengeländer an der Westseite des Gebäudes geben erst auf den zweiten Blick preis, dass im Zentrum Pilatus auch gewohnt wird. Diese Wohnungen werden rückseitig durch einen kleinen Hof belichtet. Zwei Treppenhausanlagen ermöglichen Mitarbeitern und Bewohnern den direkten Zugang zu den Ämtern oder den Wohnungen.

Die Wohnungen verfügen über eine Loggia, die wie ein Wintergarten komplett geöffnet oder geschlossen werden kann. Die wohltuend ruhige Rasterfassade zieht sich auch über die Loggien hinweg, womit alle Nutzungen des Gebäudes gleichwertig behandelt werden.

Die Höhe übernimmt das kompakte Haus von seinem Nachbarn im Westen. Die Fassade verläuft rundum auf einer Höhe von sechs Geschossen. Ein hervorstehender Fries ziert den Übergang zwischen dem Sockelgeschoss und den oberen Geschossen. In der Vertikalen betonen Lisenen jedes Rasterfeld und halten damit die Geschosse zusammen. Den finalen Zusammenhalt bilden die Kanten des Gebäudes. Sie übernehmen die Breite von Fries und Lisene für den vertikalen Abschluss in der Ecke. Damit wirken die Kanten verstärkt, ohne massig zu wirken.

Bereits im Wettbewerb war das Erdgeschoss an drei Seiten des Gebäudes mit Arkadengängen versehen. Der Eingang der Stadtverwaltung ist durch eine Verbreiterung des Arkadengangs vor den Türen in der östlichen Ecke akzentuiert. Man betritt das Stadthaus also von der Strasse her.

Der Eingang des Stadthauses bildet als Eckpunkt eine Schnittfläche von Gebäude, Platz und Strasse. Der Platz scheint damit unter den Arkaden in das Foyer zu fliessen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Drittnutzung wie Büros und Gewerbe, die den öffentlichen Abschluss des Gebäudes zur Gemeindehausstrasse bilden.

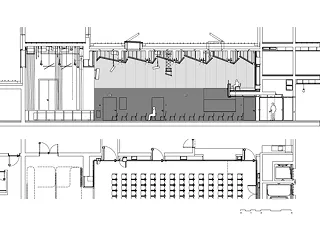

Der Saal

Im Inneren des Gebäudes herrschen die Farben Grau und Anthrazit vor. Der Besucher gelangt zentral direkt über das Foyer des Stadthauses in den Saal.

Das Volumen des Pilatussaals liegt verborgen hinter einer Raumschicht, bestehend aus einem Treppenhaus und einer Liftanlage. Diese Raumschicht ist zum Foyer hin als massive Sichtbetonwand ausgeführt, als Stirnseite des Foyers, das dreiseitig von Glasfassaden begrenzt ist. Der Zugang zum Saal ist als rückspringende Türfront in der Sichtbetonwand eingespannt und mit braunem, schattiertem Kunstharz beschichtet.

Das Herzstück des Gebäudes, der Pilatus-Saal, liegt unter dem zweiten und grösseren Hof. Die innere zweigeschossige Fassade des Saales ist als gleichmässiger Holzlattenvorhang ausgeführt. Die Abstände der lichtgrauen Latten erweitern sich im oberen Bereich um das doppelte und bieten dahinter eine Reflexionsfläche für verschiedenfarbige Lichtstimmungen. Die Saalbeleuchtung erfolgt über die abgehängte helle Decke, die in Dreiecksformen wie eine umgekehrte Berglandschaft Frische ausstrahlt.

Der Saal fasst 400 Sitzplätze und verfügt über einen Bühnenraum sowie über diverse Nebenräume, in denen auch Verpflegungen aufbereitet werden können. Die Akustik und das Raumklima bringen besondere Herausforderungen mit sich und die Saalwände spielen wieder eine wichtige Rolle. Hinter den engen Holzlatten, die an sich schon den Lärm reflektieren, ist eine dunkle Absorberfläche angebracht, die teilweise für Querluftauslässe perforiert ist.

Der Gang zum Amt

Wer aus dem Foyer nicht in den Saal will, sondern die Stadtverwaltung aufsuchen möchte, wird unwillkürlich von einer grandiosen Wendeltreppe angezogen und in das Piano Nobile geführt. Von hier aus hat man noch immer die Übersicht und wird zentral im offenen Stadtbüro empfangen. Ein grosser Teil der Anfragen kann bereits hier in halboffenen Schalterkojen beantwortet werden. Das Schaltermobiliar, Türöffner und Treppengeländer sind in Eiche gehalten und die Wände in lasiertem Sichtbeton. In Besprechungsräumen, die auf der entgegengesetzten Seite der Wendeltreppe angeordnet sind, können Gespräche in diskreterem Rahmen geführt werden.

Die Entflechtung der Besprechungs- und Arbeitsräume, die sich in jedem Geschoss ähnlich verhält, ist auch am Boden ablesbar. Im Foyer sowie im Empfangs- und Beratungsbereich kommt ein geschliffener zementgebundener Terrazzobelag zum Einsatz. In den empfindlicheren Besprechungs- und Bürozonen findet man anthrazitfarbene Teppichplatten.

Manuel Frey, Architekt bei Burkard Meyer Architekten BS:

«Die Wendeltreppe aus Stahl steht als Solitär in der Eingangshalle. Sie wurde vor Ort aus einzelnen, im Werk vorgefertigten Bauteilen zusammengeschweisst, die sichtbaren Stösse geschliffen, gespachtelt und dann gestrichen. Die vorfabrizierten Terrazzo-Winkelstufen und der innenliegende Eichenhandlauf verleihen ihr eine zurückhaltende Eleganz.»

Manuel Frey, Architekt bei Burkard Meyer Architekten BS:

«Für die abgehängten Decken wurde ein optisch umgerichtetes Produkt ohne sichtbare Elementeinteilung gesucht, dessen grosser Öffnungsanteil die Wirkung der Tabs Heizung nicht beeinträchtigt. Die Leuchten werden hinter der Decke platziert, der Lichtkegel so in den Mittelpunkt gestellt.»

Text: Claudia Frigo Mallien

Erstveröffentlichung: Magazin der Schweizer Baudokumentation 2020 - 4