STEP Aproz

1994 Nendaz,

Schweiz

Veröffentlicht am 06. März 2025

en-dehors Sàrl

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Es hätte ein weiterer Spielplatz «von der Stange» werden können: Klettergerüste aus dem Katalog und Federwippen mit Plastikfiguren, auf dem Boden Tartan oder Rindenmulch. Glücklicherweise kam es anders, denn derart banale Standardmöblierungen sind Killer, wenn es um die Fantasie und den Entdeckungsdrang von Kindern geht. En-Dehors zeigen mit ihrem Projekt in Aproz, für das ein ehemaliges Klärbecken in einen vielfältigen Wasserkosmos verwandelt wurde, dass es anders geht.

Eingebettet zwischen einem Hang und einer Kurve der Rhone präsentiert sich das Dorf Aproz als gewöhnliche Einfamilienhaussiedlung. Felder und Obstgärten wichen in den letzten Jahren gepflegten Häuschen, auf Grundstücken, die von Thujenhecken aufgespannt werden. Die Menschen scheinen sich dort wohlzufühlen, das Auto dominiert und es herrscht Ruhe. Öffentliche Orte gibt es wenig und für Kinder existiert annähernd kein Angebot. Um dort Abhilfe zu schaffen, beauftragten die beiden Gemeinden, zu denen das Dorf gehört, Arnaud Michelet und Romain Legros vom Landschaftsarchitekturbüro En-Dehors mit der Gestaltung eines Spielplatzes. Ein der Schule gegenüberliegendes Grundstück war ursprünglich dafür vorgesehen. Doch das Projekt kam nicht zustande: Die Behörden wollten das Gelände dann doch lieber für eine mögliche Schulerweiterung freilassen. Das Team von En-Dehors reagierte und schlug vor, eine ehemalige Kläranlage zu nutzen, ein seit dreissig Jahren brachliegendes Bauwerk.

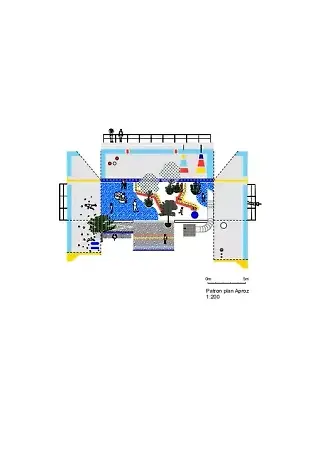

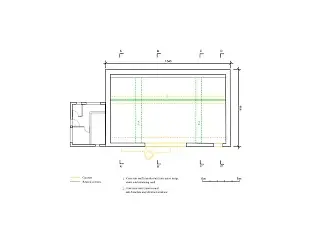

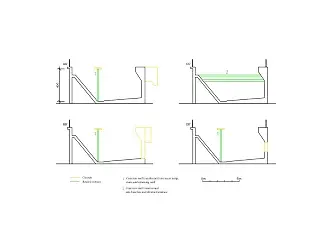

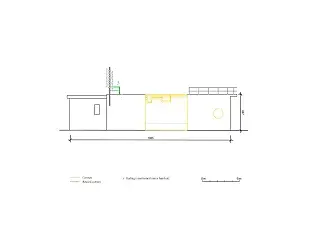

Ganz aus Sichtbeton besteht die Anlage aus einem offenen rechteckigen Klärbecken von 10 mal 15 Metern und 5 Metern Höhe, mit Geländer und einer Sirene, flankiert von einem kleineren, würfelförmigen Kontrollgebäude. In den 1960er-Jahren erbaut, um das Abwasser des Dorfes zu reinigen, wurde die Kläranlage damals möglichst weit von den Wohnhäusern weg errichtet, am Fuss des Rhonedamms. Seit ihrer Stilllegung 1994 verschmolz das grau-weisse Bauwerk mit der periurbanen Umgebung und geriet in Vergessenheit.

Vom Dorf kommend liegt das Gebäude am Ende einer Sackgasse. Eine grosse neue Öffnung ermöglicht nun den Zugang ins Beckeninnere, wo Espen und Weiden gepflanzt wurden. Ein zweiter, spielerischer Zugang führt über einen hölzernen Turm durch eine Rutsche, welche die Betonwand durchstösst. Im Inneren dreht sich alles ums Wasser: Es sprudelt als Geysir aus dem Boden, spritzt von den Wänden, füllt ein Becken und fliesst durch eine Zickzackrinne. Es wird durch Kurbeln oder grosse Knöpfe entlang der Wände aktiviert. Manche sind weniger sichtbar und zugänglich, etwa jener oben im Holzturm, der einen Wasserfall über den Eingang auslöst. Die Kinder spielen mit dem Wasser, lassen sich nassspritzen, springen gegen die geneigte Wand, benetzen den Beckenboden oder bewässern die Bäume durch das Schliessen eines kleinen Wehrs.

Skulpturale Verwandlung

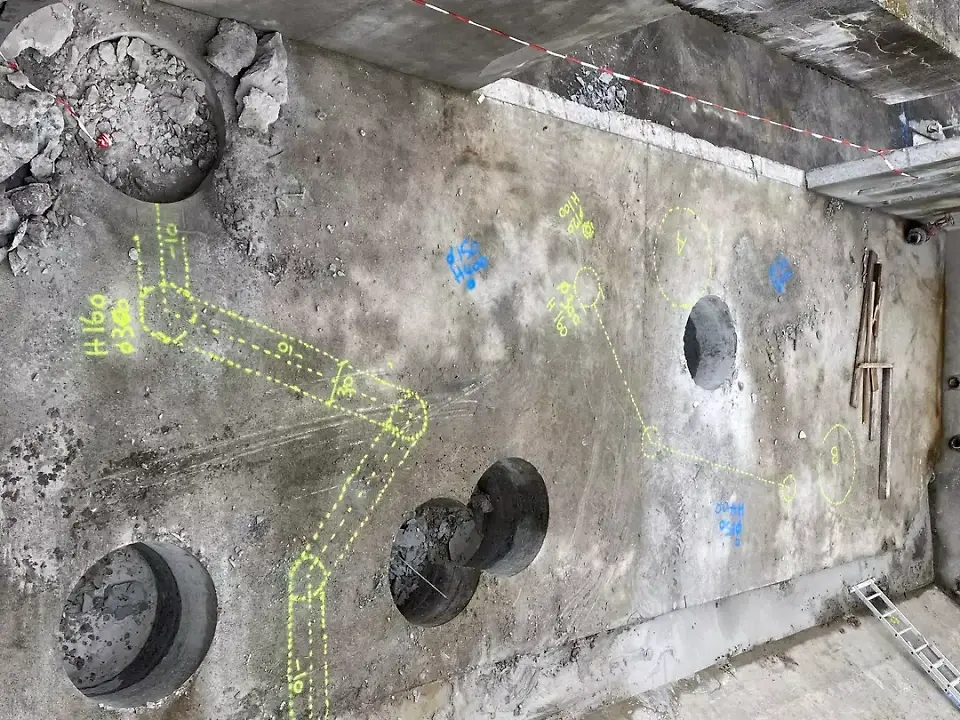

Von Anfang an war das Team von En-Dehors fasziniert von der stillgelegten Infrastruktur, in der sie zahlreiche spielerische Potenziale erkannten. Ihr Eingriff ist in doppelter Hinsicht skulptural – durch Schnitte und Montagen. Der Beton wurde sorgfältig durchbohrt und ausgeschnitten. Die unterschiedlich geformten Betonelemente, die dabei anfielen wurden im und vor dem Becken arrangiert, wurden zu Stufen und Rampen. Durch die Eingriffe ist die Kläranlage zu einem einladenden öffentlichen Ort geworden. Die kreisrunden Bohrkerne aus dem Boden wurden zu Sitzgelegenheiten und ein im Querschnitt sechseckiger Träger fungiert neu als Bank. Die ursprünglichen Geländer des Beckens fanden Wiederverwendung bei Treppen und Rampe, und vor Ort gefundene Steine wurden zu Klettergriffen. Mit Farbe wurden die Schnittstellen und die versetzten Elemente hervorgehoben. Nicht alle aus dem Beton geschnittenen Stücke konnten verwendet werden: In einem früheren – von den Gemeinden leider abgelehnten Entwurf – war vorgesehen, auch im Umfeld der Kläranlage daraus Objekte zu gestalten, teils geneigt und eingegraben, und den Spielplatz so über das eigentliche Becken ins Umfeld ausgreifen zu lassen.

Während der Projektentwicklung wurde klar, dass nicht alle skulpturalen Ideen mit den bestehenden Betonschneidetechniken verwirklicht werden konnten. Die beiden Landschaftsarchitekten geben offen zu, damit zu diesem Zeitpunkt auch nur wenig Erfahrungen gehabt zu haben. Erste Ideen, die sich mit Zeichnungen und Modellen präsentierten, waren technisch nicht umsetzbar. Und im Verlauf der Umsetzung wurden in situ weitere Anpassungen mit den ausführenden Spezialunternehmen gemacht. Arnaud Michelet betont dabei die Bedeutung der Handwerker, die Form- und Gewichtsbeschränkungen sowie die Reihenfolge der Eingriffe bestimmten und so die Entwicklung der Schnitte und die Aufbauten mitgestalteten.

Das Projekt entstand also schrittweise, kontinuierlich angepasst an die Unwägbarkeiten der Baustelle. Die Zeichnungen wurden daher bewusst schematisch gehalten, um flexibel zu sein, vordefinierte Formen wurden durch die Schilderung von Zielen ersetzt. Fotos vom Bauprozess zeigen Betonstücke in der Wiese liegen, manche mit roter Kreide als «zu behalten» markiert. Gezeichnet wurde vor Ort: Ein weiteres Bild zeigt Arnaud Michelet, wie er den Verlauf der zukünftigen Rinnen direkt auf dem Boden anzeichnet. Alles ist individuell gefertigt. Das einzige Katalogelement ist die Rutsche, die in eine massgeschneiderte runde Öffnung in die Struktur eingefädelt wurde.

Bei der Eröffnung existierte daher keine aktuelle Planzeichnung. Für eine Ausstellung entwarf das En-Dehors-Team stattdessen ein Modell zum Ausschneiden und Selbstbauen, welches auch hier im Mag abgebildet ist. Es wurde im Museum für Gestaltung Zürich präsentiert und passt vollständig auf ein A3-Blatt, das die Besucher*innen mitnehmen durften. Es umfasst zudem eine Beschreibung des Ortes, Fotos, Angaben zu den wiederverwendeten Betonelementen sowie die lateinischen Namen der eingebrachten Bäume und Sträucher. Diese Papierarchitektur trägt das Projekt über seinen physischen Ort hinaus. Das spielerische Moment wird mit dem Bastelbogen weitergeführt. Romain Legros schwärmt: «Damit haben wir alles, was vor Ort geschaffen wurde, in einem einzigen Objekt kristallisiert.»

Aneignung und Übergriffe

Schon während der Planung und bis zum Abschluss der Arbeiten irritierte die Wahl der Kläranlage als Standort manche Eltern, die sich einen klassischen Spielplatz wünschten. Einen Ort fürs Spielen in einem Bauwerk unterzubringen, das mit Schmutz assoziiert wird, war überraschend. Schliesslich erwartet man für Kinder meist saubere, geordnete Räume. «Wir mussten also nicht nur am Projekt, sondern auch am Vorstellungsvermögen der Eltern arbeiten», sagt Romain Legros. «Am Tag der Eröffnung stellten sie Fragen zur Form – die Kinder hingegen stellten keine».

Die Kleinen waren sofort begeistert: Nach der Schule ist der Ort meist voller Leben. Die Kinder haben das Gebäude, das schon immer da, aber bisher tabu war, erobert. Ihre Neugier treibt sie zur Erkundung. Beinahe mit Übermut kosten sie die neue Freiheit aus. Drinnen – die Eltern bleiben draussen – wird man nass auch wenn man keine Badekleidung mitgebracht hat, klettert am Beckenrand oder verschwindet im Grün. An heissen Tagen können sich Kinder hier erfrischen und es geniessen, dort weniger streng von einer Aufsicht beäugt zu werden wie an einem See oder einem Freibad.

Die rege Nutzung setzte den kleinen Ort rasch unter Druck; manches ging bereits kaputt. Für die Landschaftsarchitekten ein Anzeichen für die Frustration von Teenagern: «Es ist ein stark genutzter Ort. In der nächsten Phase sollten wir unbedingt auch den Älteren etwas bieten.» Gesagt geplant: Bereits arbeiten die Gemeinden an einer Erweiterung. Die Aussenwände und das Dach des Kontrollraums könnten künftig Spiel-angebote für Ältere aufnehmen.

Anders spielen

Auch wenn sich das Team von En-Dehors auf keine formalen Vorbilder beruft, verweist ihr Eingriff auf eine reiche Geschichte von Experimenten mit Spiel im öffentlichen Raum. Am naheliegendsten ist das vergleichbare, wenn auch deutlich grössere Projekt der Umwandlung einer Kläranlage in einen Park in Attisholz bei Solothurn. Das Duo erklärt, sich für brutalistische Spielplätze interessiert zu haben, ebenso wie für das Werk des Bildhauers Isamu Noguchi. Bereits in den 1930er-Jahren hatte der japanisch-amerikanische Künstler die Idee, seine Kunst für Kinder zugänglich zu machen. Seine ersten Spielplatzentwürfe – nie über das Modellstadium hinausgekommen – formen einen öffentlichen Raum, der scheinbar aus dem Boden wächst und zur Erkundung und Aneignung einlädt.

Ähnlich in ihrer Haltung, mussten sich En-Dehors jedoch innerhalb eines spezifischen und restriktiven rechtlichen Rahmen zurechtfinden. Die nahezu unmögliche Eigenplanung eines öffentlichen Spielgeräts – angesichts eines langen und komplexen Zertifizierungsverfahrens – erklärt den fast systematischen Rückgriff auf Katalogmöblierung. Darauf zu verzichten erfordert eine intensive Auseinandersetzung, um, wie Arnaud Michelet sagt, «den Spielwert in der Anordnung der Dinge und ihrer Inszenierung zu finden». Wie bei Noguchi wird der geformte Raum selbst zum Spiel, ergänzt durch das Wasser – ein Element mit vielfältigen spielerischen Möglichkeiten, das keiner weiteren Ergänzung bedarf. Die Formen schaffen einen «Raum, in dem sich die kindliche Vorstellungskraft entfalten kann, ohne gelenkt zu werden», fasst Romain Legros zusammen.

Ein weiterer Vergleich drängt sich zu den 1947 und 1978 für Amsterdam entworfenen Spielplätzen von Aldo van Eyck auf. Über eine rein visuelle Nähe in der Bearbeitung abstrakter, roher Formen hinaus, findet sich bei beiden die gleiche Absicht, im kindlichen Vorstellungsvermögen vertraute, identitätsstiftende Orte zu schaffen. Auch in Aproz geht es um die Schaffung eines solchen aneignungsfähigen Ortes – verbunden mit einem didaktischen Anspruch: den Jüngsten zu zeigen, wie der gebaute Raum erhalten und transformiert werden kann.

Im kleineren Massstab geschieht diese Aneignung durch eine sorgfältige Arbeit an den Grenzen. Aldo van Eyck betonte stets die Bedeutung einer klaren Abgrenzung zwischen Spielraum und umgebender Stadt. Eine Mauer, Bepflanzung oder ein einfacher Bodenwechsel machen Kindern wie Erwachsenen verständlich, wem welcher Raum gehört. In Aproz übernimmt das Gebäude diese Funktion in idealer Weise selbst: Eltern betreten es selten, bleiben auf den Stufen oder warten auf der Bank.

Spiel, Satz, Sieg

Spielraum oder Wasserspiel, Landschaftsarchitektur, Architektur oder gar Skulptur – die Umgestaltung der Kläranlage von Aproz lässt sich nur schwer einordnen; vermutlich ist sie all das zugleich – und genau darin liegt ihr Reichtum. Im Gegensatz zur Repetition schematischer Lösungen regen En-Dehors an, über das Spiel wieder zu einer kreativen Erkundung unserer Umwelt zu kommen. Ihr Projekt ist eine gelungene Synthese von erstarrtem Beton und lebendigem Wasser, das Ergebnis einer sorgfältigen Arbeit, die, wie das fertige Projekt selbst, einen durch und durch spielerischen Charakter trägt.

Verfasst von Julien Rey für das Swiss Arc Mag 2025–5 und ins Deutsche übersetzt von Jørg Himmelreich.