Tanzhaus Zürich

8037 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 15. März 2022

Estudio Barozzi Veiga S. L.

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Mit dem Projekt von Barozzi Veiga entsteht ein neuer Kulturbau für die Stadt Zürich, der die Bedeutung des Tanzhauses als eines der wichtigsten Zentren für zeitgenössischen Tanz in der Schweiz widerspiegelt.

Ausgangslage

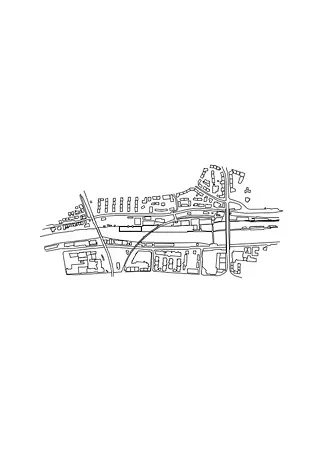

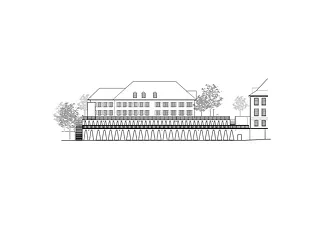

Im Jahr 2014 gewannen Barozzi Veiga den vom Amt für Hochbauten Zürich durchgeführten internationalen Wettbewerb für den Bau eines neuen Tanzhauses und die Umgestaltung des gesamten Limmatufers. Die Umgestaltung des 2012 durch einen Brand zerstörten städtischen Gebäudes in Zürich-Wipkingen geht sensibel auf das denkmalgeschützte Gebäudeensemble ein: Durch die präzise Einbindung des Ersatzneubaus in seine Umgebung verbindet das Projekt Alt und Neu.

Entwurfsidee

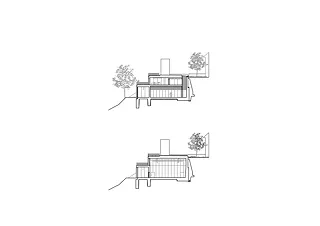

Das Projekt zielt darauf ab, die Promenade entlang des Flusses zu reaktivieren und die bisherigen Wohnbedingungen des Ortes zu verändern und neu zu definieren. So definiert sich das Gebäude als einfaches gestuftes Raumvolumen, das in den Hang integriert und von aussen kaum wahrnehmbar ist. Der Ersatzneubau schafft einen neuen öffentlichen Raum auf dem Dach und verbindet die bestehenden Wege auf verschiedenen Ebenen zu verbinden.

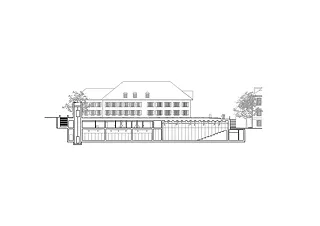

Projektierung

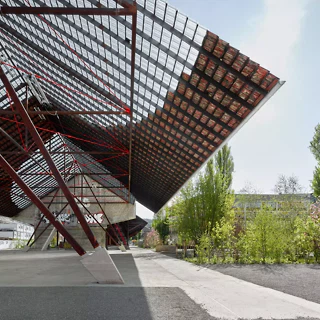

Das Gebäude löst die Beziehung zu seiner Umgebung durch die Definition seiner Haupthöhe. Diese besteht aus einer Art Infrastruktur, einer durchgehenden Fassade, die als Neuinterpretation vorhandener Elemente der Umgebung gelesen werden kann und von der industriellen Vergangenheit des Areals zeugt. Die Überführungsgänge, die durchgehenden modularen Metallstrukturen der Brücke und die Längspfeiler des Bades sind durch die Konstruktionslogik der Fassade bestimmt. Die Verwendung eines besonderen Isolierbetons ermöglichte die Gestaltung einer Monomaterial-Fassade und den Bau einer «fast primitiven» Architektur.

Realisierung

Die einheitliche Fassade definiert und öffnet sich gleichmässig dem Flussufer, verbindet den Aussenbereich mit dem Foyer und erweitert und bereichert den neuen öffentlichen Raum. Die Wiederholung der Trapezform, die den Wechsel zwischen vollen und leeren Räumen der Fassade charakterisiert, folgt den Hauptaspekten des Projekts: erstens dem Wunsch, einen Dialog zwischen dem neuen Gebäude und dem Kontext herzustellen. Zweitens der Notwendigkeit, eine gewisse Materialmasse für strukturelle Belange sowie eine durchlässige Beziehung mit dem Aussenraum zu bieten. Drittens folgt der Entwurf der Verpflichtung der Gesetzgebung, den Eintritt von Sonnenlicht in das Gebäude zu kontrollieren und zu begrenzen, parallel zu der Absicht, die Verwendung von mechanischen Sonnenschutzsystemen oder von Systemen und damit ein weiteres Material neben der «reinen» Stahlbetonstruktur zu vermeiden.

Besonderheiten

Das Projekt schlägt eine Lösung vor, die auf der Nutzung der Vegetation basiert, um das Gebäude vor übermässiger Sonneneinstrahlung zu schützen. Durch die Verwendung von sechs verschiedenen Arten von Laub abwerfenden Kletterpflanzen gelingt es, die gesetzlich vorgeschriebenen Werte während der sonnigsten Monate des Jahres zu erreichen. Im Winter ist die Vegetation weniger präsent und lässt mehr Licht in das Innere des Gebäudes. Die durch die Fassadenzeichnung geprägte Verschattung und Vegetation ist ein Hauptmerkmal des Foyers.

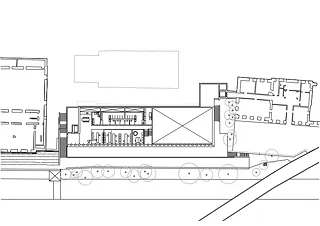

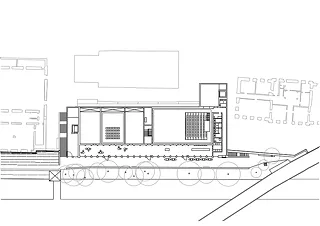

Das Programm ist auf zwei Ebenen organisiert, wobei die private Nutzung auf der oberen Ebene von der öffentlichen Nutzung auf der unteren Ebene getrennt ist. Diese Aufteilung ermöglicht unterschiedliche Zugänge und aktiviert die Zirkulation um das Gebäude, wodurch der öffentliche Charakter auf dieser Ebene in direktem Kontakt mit der Limmat verstärkt wird. Das Hauptfoyer erstreckt sich über die gesamte Länge der Fassade und erschliesst die Produktionsräume und die multifunktionale Haupthalle und wird seitlich mit Tageslicht versorgt. Das Obergeschoss beherbergt Büros und den Backstagebereich.