Hétérotopies 95200

95200 Sarcelles,

France

Publié le 18 juillet 2025

EPFL ENAC-DO

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Le studio de projet a eu lieu au semestre de printemps 2025. Il a été organisé dans le cadre de la chaire TEXAS, dirigée par Eric Lapierre, avec le soutien de Thibaut Pierron, Tanguy Auffret-Postel et Mathilde Thiriot. Les étudiant·e·s suivant·e·s ont participé au studio: Attis Bijleveld, Tom Liechti, Matteo Descouedres, Stan Caraz, Axel Bouy, Pierre Verhellen, Salma Tarbush, Medea Zullino, Thomas Albanesi, Christian Kalmus, César Mouly, Delphine Dam Wan, Joanne Fahrni, Célia Barman, Marta Ruta, Flavio Silvestri, Apolline Viet, Axel Guérin, Youssef Kali, Dylan Schwaiger, Maël Zahaf, Thomas Cany, Ana Preda, Kara Matheu-Cambas, Thomas Morandini, Hugo Moreira Ferreira, Oscar Larfueille, Lucas Pilloud, Emilie De Palézieux Dit Falconnet, Lisa Girard, Sarah Carroz, Nadège Mouine et Milena Sommer.

En ce moment de crise politique globale, où la montée de l’extrême droite et de l’illibéralisme, aux États-Unis, en Europe ou encore dans le Sud global, menace la démocratie et notre capacité à vivre ensemble, il est primordial de réfléchir à la manière dont l’architecture peut ouvrir la voie vers de nouveaux agencements du réel. Ces agencements doivent échapper à une vision binaire et simpliste du monde pour mieux se confronter à sa complexité. Les questionnements qui traversent notre époque – la crise climatique, les questions d’identité, la place de la vérité, l’importance et la place de la forme – appellent un engagement qui s’adresse à la fois à la multiplicité et au temps long. Un engagement qui se confronte ainsi à la tension féconde entre spécificité et universalité.

Pour continuer de questionner l’architecture de manière critique et la réévaluer, esthétiquement et politiquement, à la lumière de ce contexte contemporain, nous avons poursuivi ce semestre notre investigation du concept d’hétérotopie énoncé par le philosophe français Michel Foucault. Nous ne prétendions pas faire de la philosophie en tant que telle, mais plutôt comprendre comment une philosophie peut nous aider à penser notre propre discipline et ses attendus, dès lors que nous l’abordons avec nos regards d’architectes.

Michel Foucault a été un penseur pionnier dans la mise en relation de plans de réalité que personne ne connectait avant lui. Il a su montrer que le progrès technique, les modes de constitution de la connaissance, la morale, le comptage du temps, la mesure de l’espace, la perception et le statut de nos corps eux-mêmes étaient liés au sein de notre organisation sociale. L’étude de leurs évolutions respectives, subtilement entrelacées, met en lumière des enjeux de pouvoir jusqu’alors insoupçonnés, dont la conscience nourrit, désormais, largement la pensée contemporaine.

Le concept d’hétérotopie, qu’il a énoncé en 1966 et qui s’apparente à des utopies construites et localisées, appartient à la description de ces ensembles jusqu’alors inconnus. Il nous intéresse, en tant qu’architectes, à deux titres principaux. D’une part, car il définit une catégorie nouvelle à partir de l’énoncé d’un critère – l’utopie construite en l’occurrence. Une telle démarche est une sorte de métaphore du projet architectural qui, lui aussi, gagne à se livrer à la révision de concepts ou types connus par l’énonciation préalable de critères. D’autre part, car l’hétérotopie se situe à l’intersection immédiate de l’espace, de l’organisation sociale et de l’imagination collective, soulignant ainsi la dimension, par définition, politique de tout acte architectural.

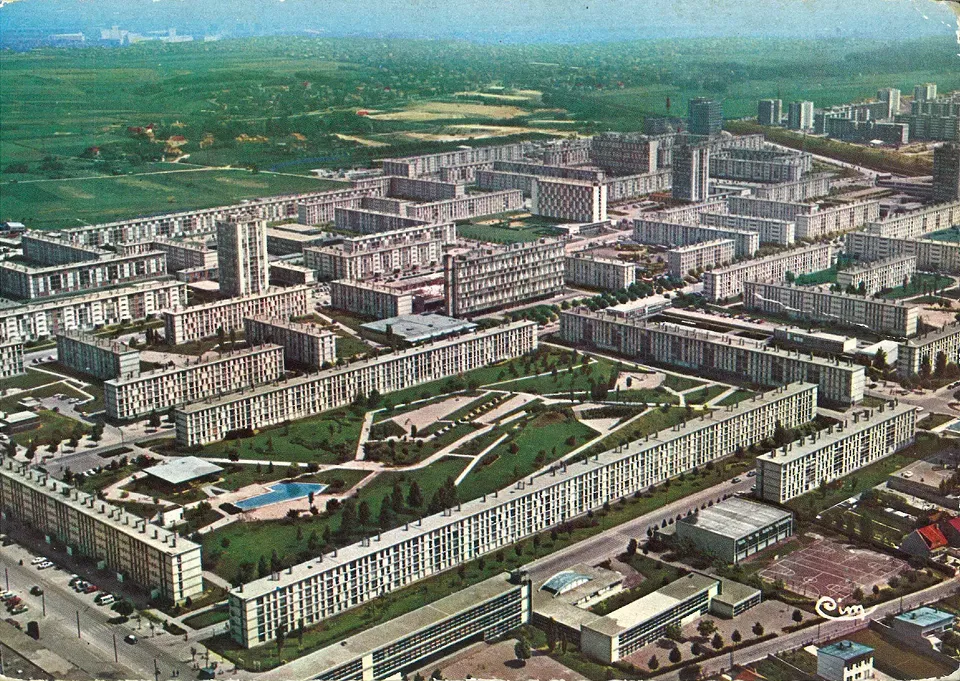

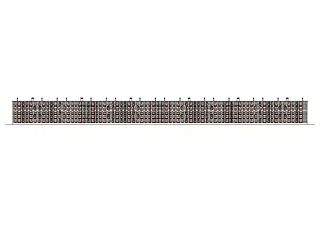

C’est donc à partir du concept d’hétérotopie que nous avons travaillé au semestre de printemps pour imaginer la transformation de la substance construite de Sarcelles. En effet, le concept foucaldien résonne particulièrement avec ce grand ensemble de la taille d’une ville – 12 000 logements construits en vingt ans dans le nord du Grand Paris. Tant par sa taille que par la cohérence formelle de ses différentes parties, la ville de Sarcelles se distingue de nombreux grands ensembles qui sont l’archétype de la “ville dortoir”, par le fait qu’elle est une ville moderne réalisée, vivante, polyfonctionnelle, multiculturelle et construite dans une durée.

Les architectes du projet, Roger Boileau (1909-1989) et Jacques-Henri Labourdette (1915-2003), appartenaient à une tradition d’architectes modernes qui, à l’instar de Fernand Pouillon (1912-1986), avaient été formés par le pionnier du logement moderne Eugène Beaudoin (1898-1983). Cette tradition se caractérise par un intérêt, très singulier dans le contexte de la Modernité, pour la précision de la relation entre les pleins et les vides, entre les bâtiments et la qualité des espaces qu’ils produisent entre eux, et un goût pour les espaces délimités. Une qualité que l’on retrouve à Sarcelles, comme dans les réalisations de Fernand Pouillon, telles que l’ensemble de logements du Point du Jour à Boulogne, que Boileau et Labourdette ont achevé après l’incarcération de leur auteur.

Un regard attentif aux qualités matérielles et sensibles existantes a été le point de départ de notre recherche de projet. Depuis de nombreuses années, l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), est en charge de l’aménagement des quartiers de grands ensembles français. Mue par une incompréhension crasse des attendus de la ville moderne et aveugle à toute reconnaissance de ses qualités ou potentiels, l’ANRU manie l’arme de la démolition à tout va, guidée par une idéologie rétrograde et la haine de l’architecture et de l’urbanisme moderne qui vont avec. À Sarcelles, notamment, elle a démoli des immeubles construits en pierre de taille – le système constructif d’une grande partie de la ville – pour les remplacer par des plots en béton isolés par l’extérieur, sans aucun égard pour les coûts, tant sociaux qu’environnementaux d’une telle politique.

Notre travail de studio vise clairement, comme nous l’avons déjà fait l’an dernier, à proposer des alternatives à la démolition en exprimant tout le potentiel qu’ont ces bâtiments et ces formes urbaines, sans pour autant ignorer leurs limites. La mise en oeuvre d’une alternative à la démolition tout autant pour célébrer l’économie des moyens au sens large, sans laquelle nulle oeuvre valable ne peut advenir, que pour préserver les ressources, et souligner la qualité et la valeur culturelle de ces constructions existantes, témoignage d’une époque où les pouvoirs publics investissaient massivement pour que chacune et chacun ait un logement digne. Nous avons projeté des transformations qui amplifient le caractère hétérotopique des lieux. Contrairement au premier semestre, où nous avions envisagé la création d’un habitat à destination de communautés ultra‑spécifiques, il s’agit ici de penser des lieux de vie, certes toujours avec une organisation spatiale précise et des usages spécifiques, mais capables de bénéficier et de s’adresser cette fois au plus grand nombre. Ce faisant, nous avons réfléchi aux tensions fertiles qui se nouent entre la spécificité de l’espace domestique et sa capacité à accueillir des habitants encore inconnus, qui est au cœur de la conception du logement: « La maison à loyer est le lieu commun de l’architecture, lieu commun qui doit briller par le sens commun. Elle doit convenir à la foule, non à la façon d’une mode éphémère, mais à titre d’installation invariablement confortable et décente. »1 écrivait déjà César Daly, théoricien de l’haussmannisme, au milieu du XIXe siècle.

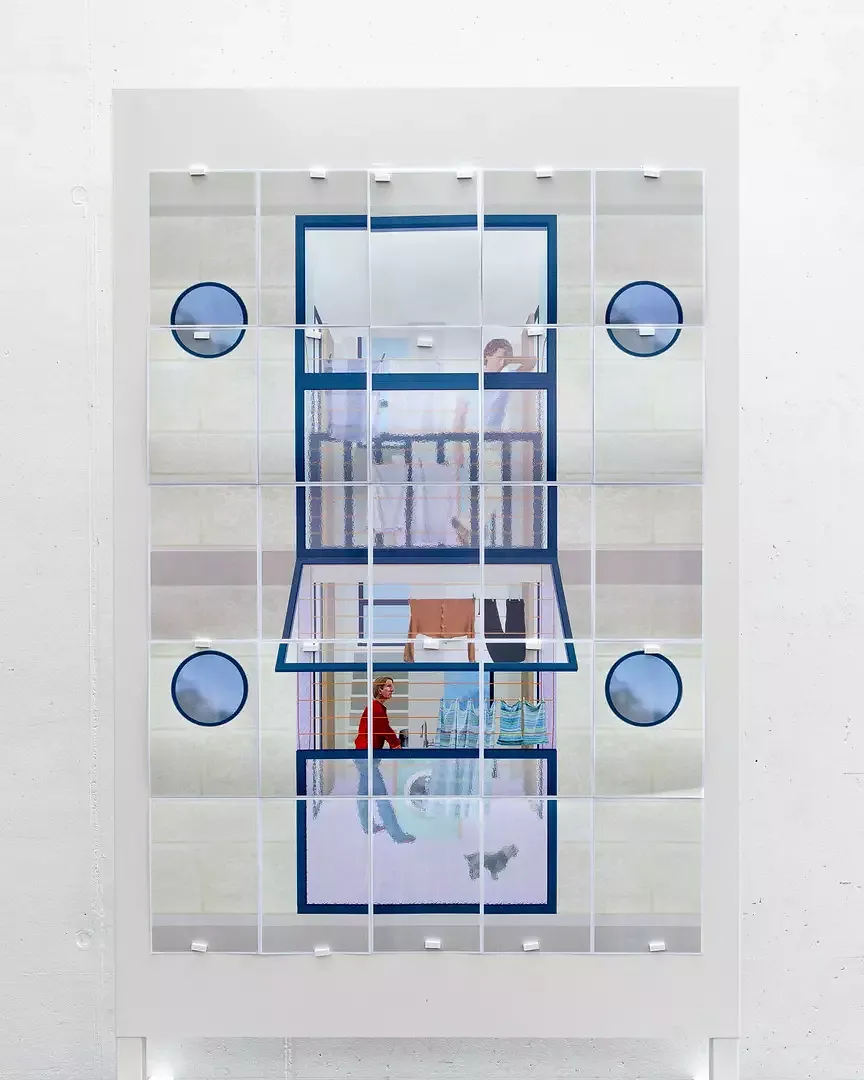

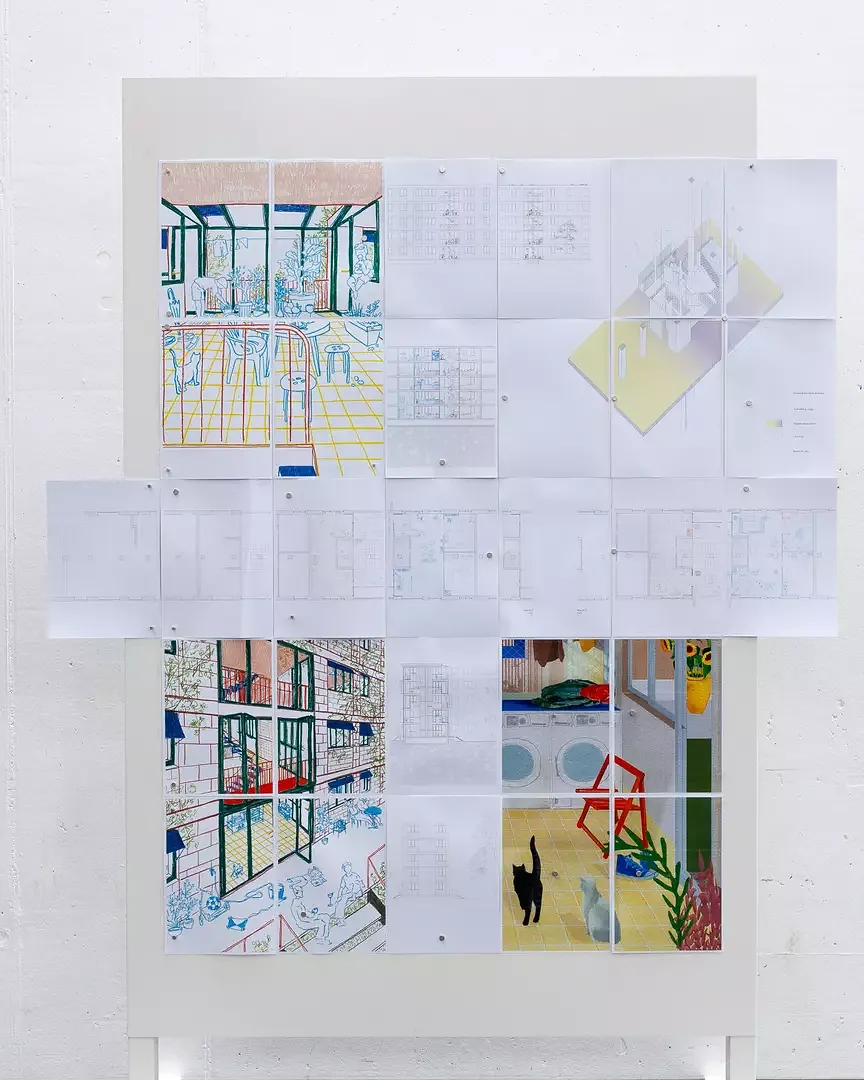

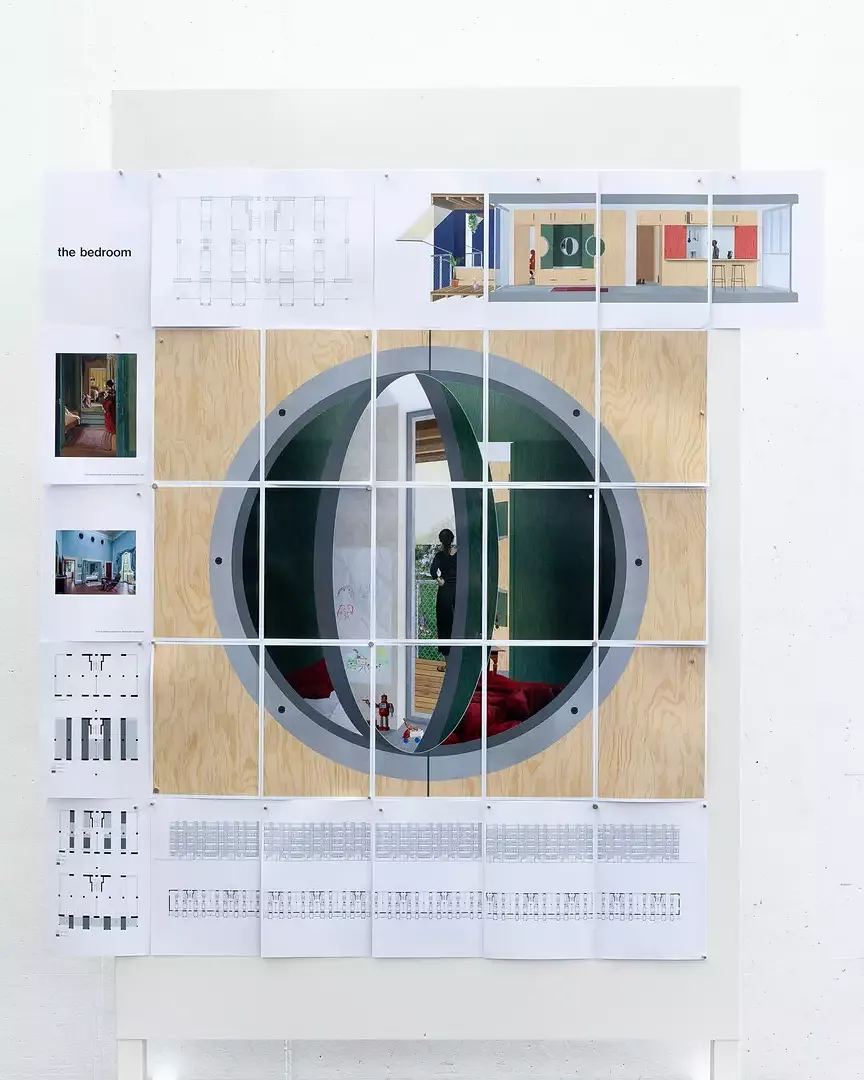

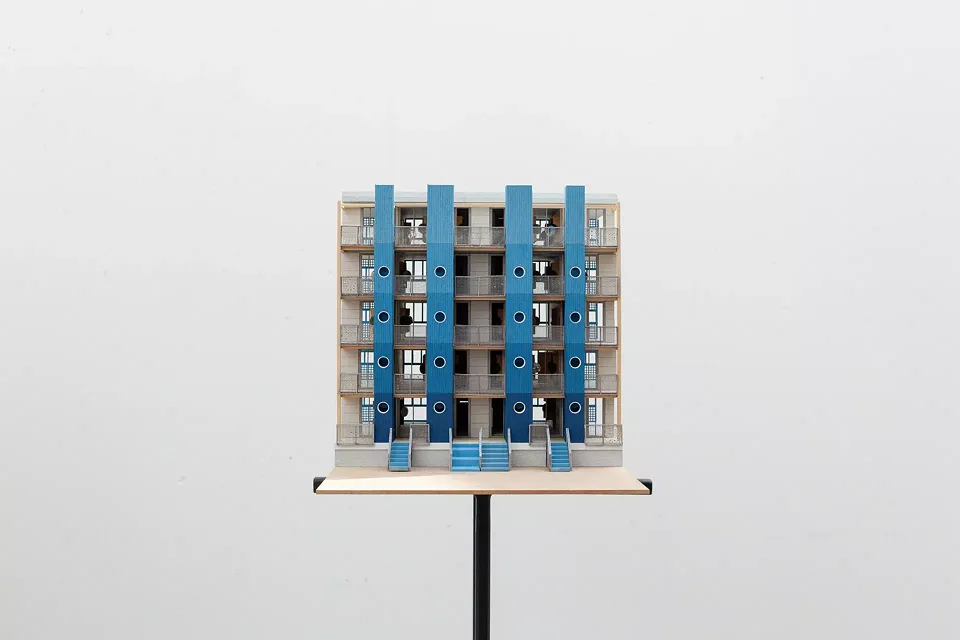

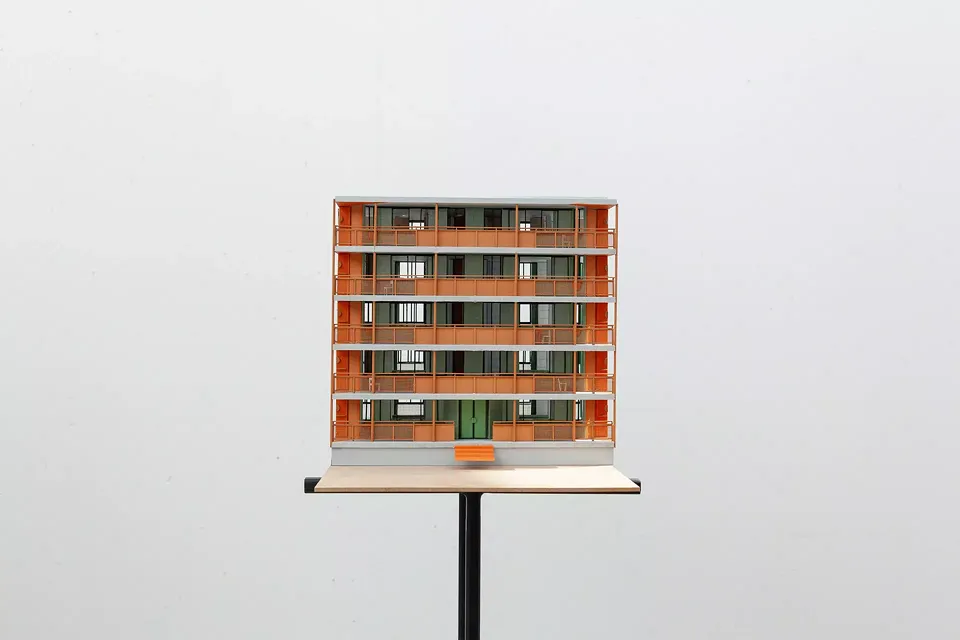

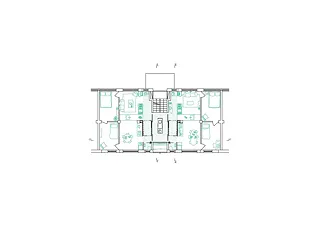

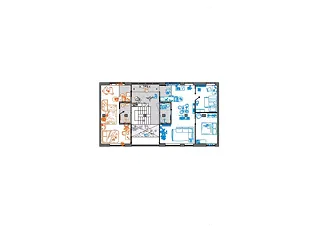

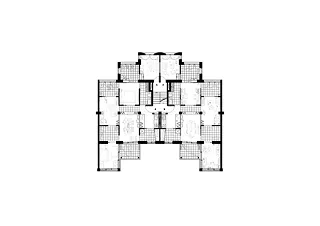

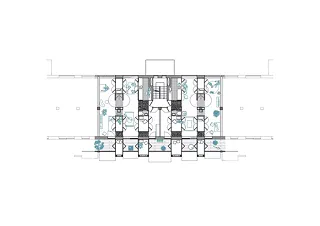

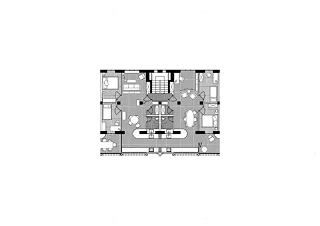

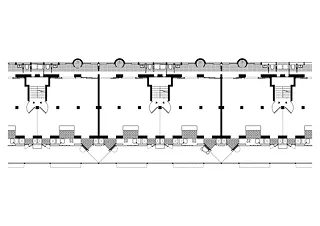

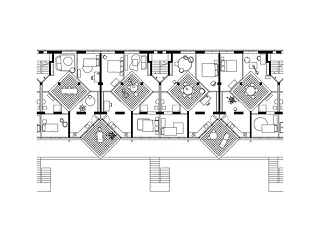

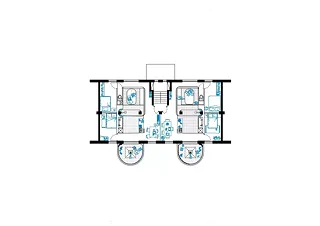

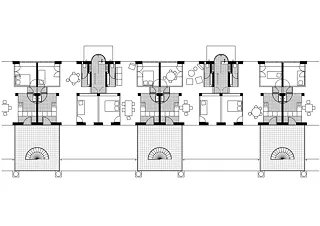

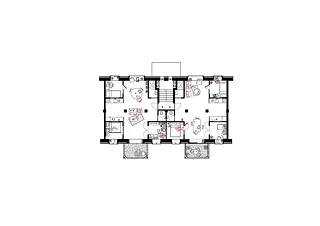

Concrètement, nous avons exploré l’hypothèse d’un bâtiment transformé par l’hypertrophie positive d’un de ses usages domestiques. Que serait un logement informé, avant tout, par l’imaginaire et les nécessités de la chambre à coucher? Ou par l’imaginaire et les nécessités de la cuisine? De la salle de bains? Du séjour? Et ainsi de suite. Mais aussi, que serait un bâtiment entier conçu suivant de tels principes? Un prétexte pour repenser, réévaluer, remettre en cause, la question de la fonctionnalité ou de la mono fonctionnalité, d’une part, mais aussi pour devenir plus conscientes et conscients des imaginaires et nécessités attachés à chacune des pièces de l’habitation conçue de manière traditionnelle. Le tout croisé avec la vie et la question du logement, de ses usages, et des structures familiales qui les occupent, etc.

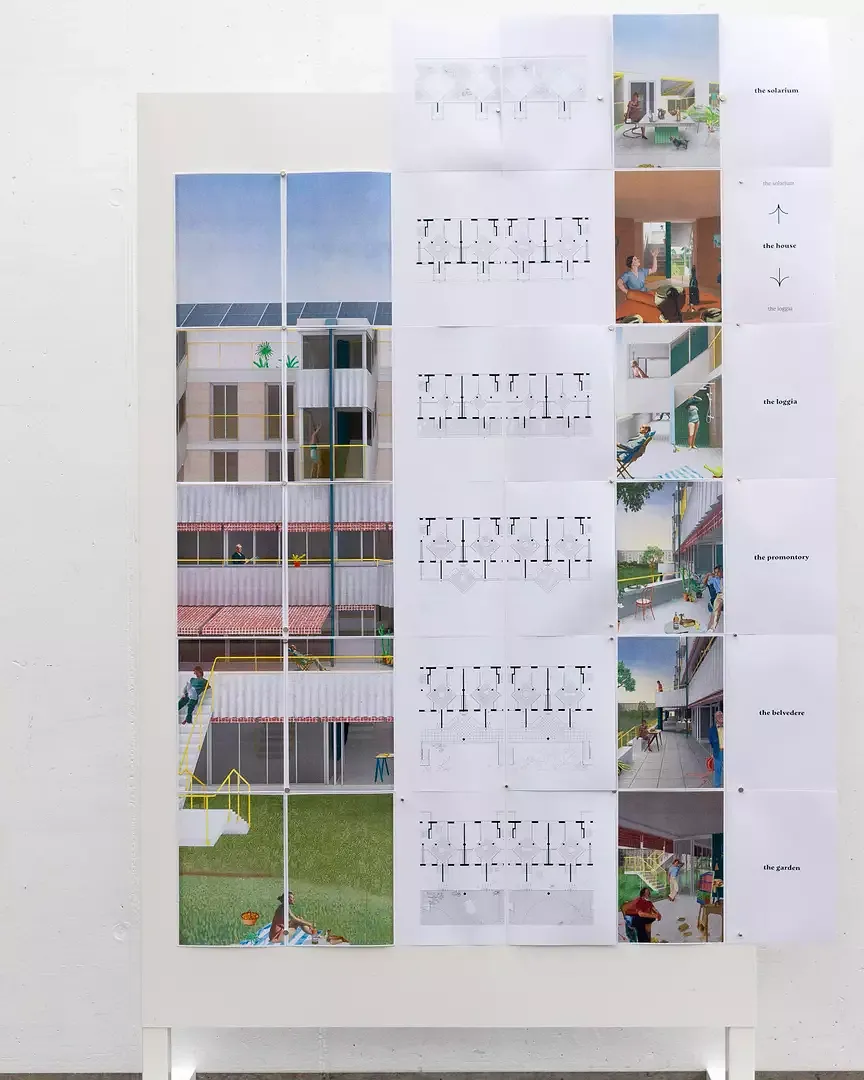

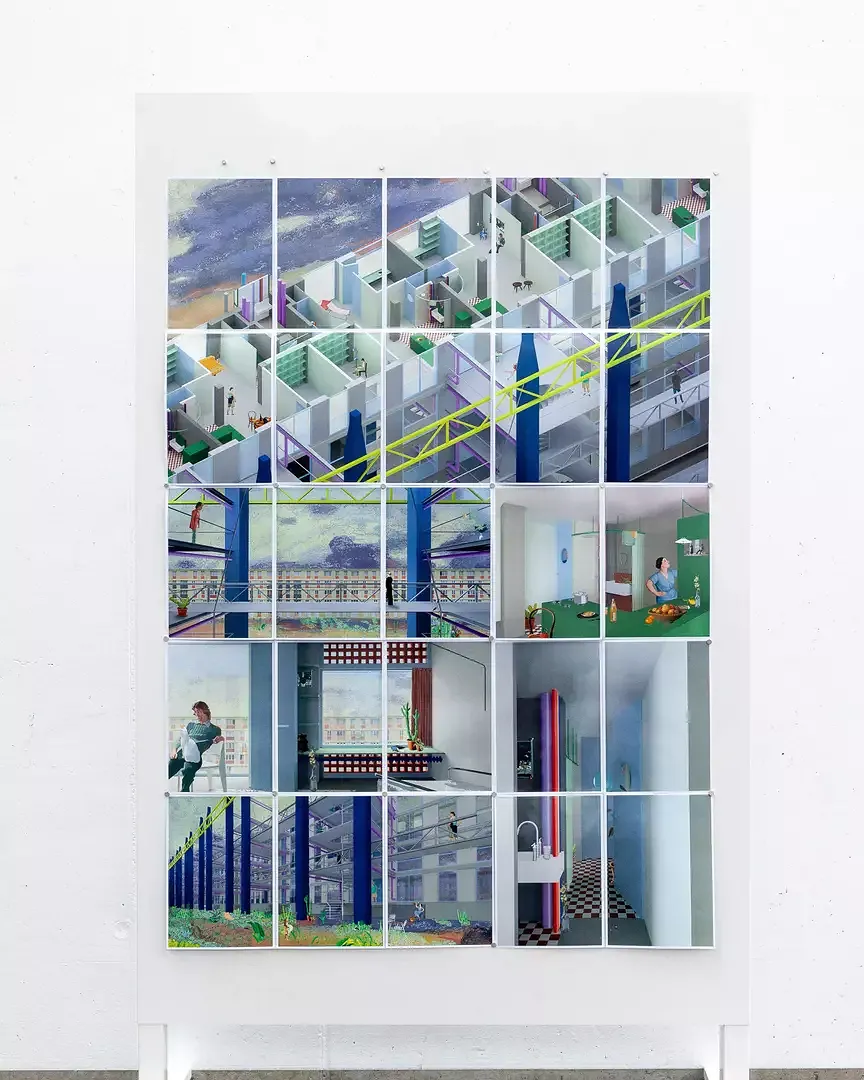

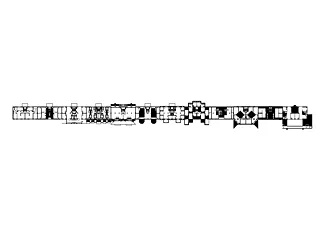

Nous avons ainsi imaginé les implications concrètes de tels changements à travers l’étude d’un bâtiment représentatif de la substance construite de Sarcelles – la barre nord autour du parc Kennedy – afin de créer de nouveaux standards spatiaux, typologiques et sociaux. Chaque groupe a proposé une transformation de cette même barre en partant de l’imaginaire et des nécessités associés à la pièce qui leur a été attribuée: le salon, la cuisine, la salle à manger, la salle de bain, la chambre ou la buanderie.

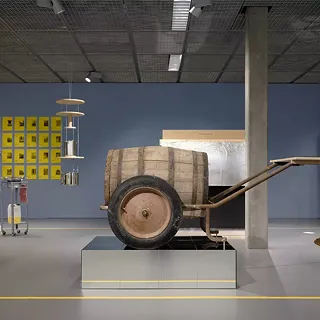

Enfin et tel que nous l’avons initié au semestre d’automne 2024, nous avons développé un mode de présentation des projets qui porte en lui-même une dimension hétérotopique, c’est-à-dire capable de condenser espace et temps à l’intérieur d’un même support et d’ouvrir le dessin d’architecture au mouvement du récit. Ce mode de présentation repose sur un dispositif simple et ouvert à la manipulation: un ensemble de pages A4 assemblées entre elles et formant une grille. Ces pages fermées forment une première image perspective et unitaire du projet derrière laquelle s’ouvrent une multitude de fenêtres sur différents aspects du projet. Ces fenêtres peuvent s’ouvrir encore, à la manière d’un objet entre la poupée-russe et le calendrier de l’Avent, pour démultiplier les points de vue et offrir un approfondissement spatial et temporel supplémentaire à cette architecture-monde.

1 César Daly, L’Architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III, t. 1 et 2, Paris, 1864, p. 17.

Le projet de EPFL Architecture Studio TEXAS été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2025 dans la catégorie Next Generation et publié par Nina Farhumand.