The White Elephants

38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte,

France

Publié le 20 juillet 2025

EPFL ENAC-DO

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Description

Le studio de projet the white elephants a eu lieu au semestre de printemps 2025 (SS2025) à l’EPFL ENAC IA, dans le cadre du groupe de recherche ADHER. Il a été dirigé par la Prof. Claudia Devaux, avec le soutien de Balthazar Donzelot et Martin Lichtig, et rattaché au domaine Création architecturale et patrimoine. Les étudiant·e·s suivant·e·s ont participé au studio: Rebecca Broye, Valentine Couble, Jules Coupin, Alexia de Montgolfier, Maxime de Santo, Carla Devallet, Agathe Ducos, Etienne Favet, Jordan Fierro Pereda, Mathilde Forster, Solène Gal, Marion Gisiger, Robin Gugger, Augustin Guillod, Noémie Guillouzzic, Claire Hennel, Grégoire Herzig, Alexandre Hüni, Tuya Huyag, Yohann Kunz, Loraine Marques Antune, Léonard Moeschler, Zineb Mustapha, Benoît Nichols, Ernesto Pinto de Carvalho, Leonita Ramiqi, Elisa Renaudineau, Maxime Reol, Marta Salto Borso di Carminati, Hanya Sayed, Malika Vaccaro et Danilo Vultaggio.

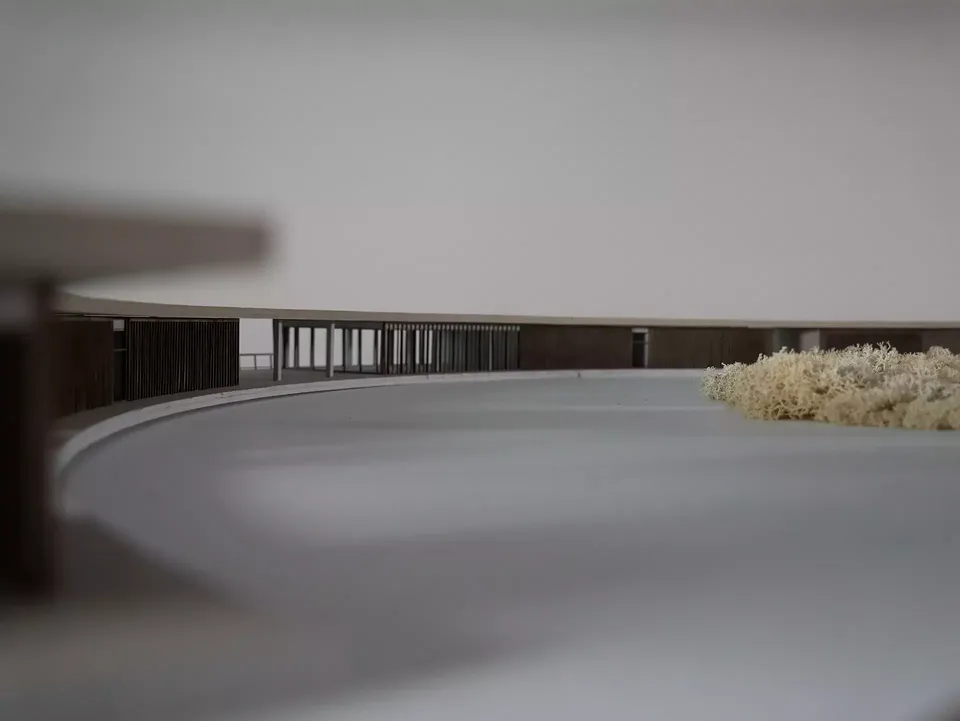

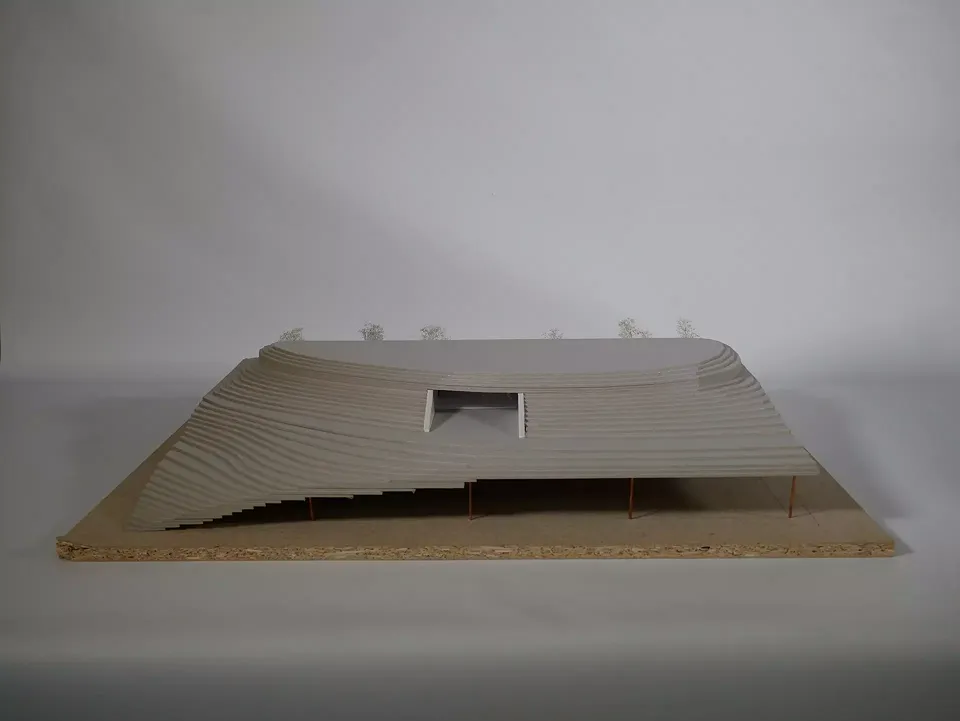

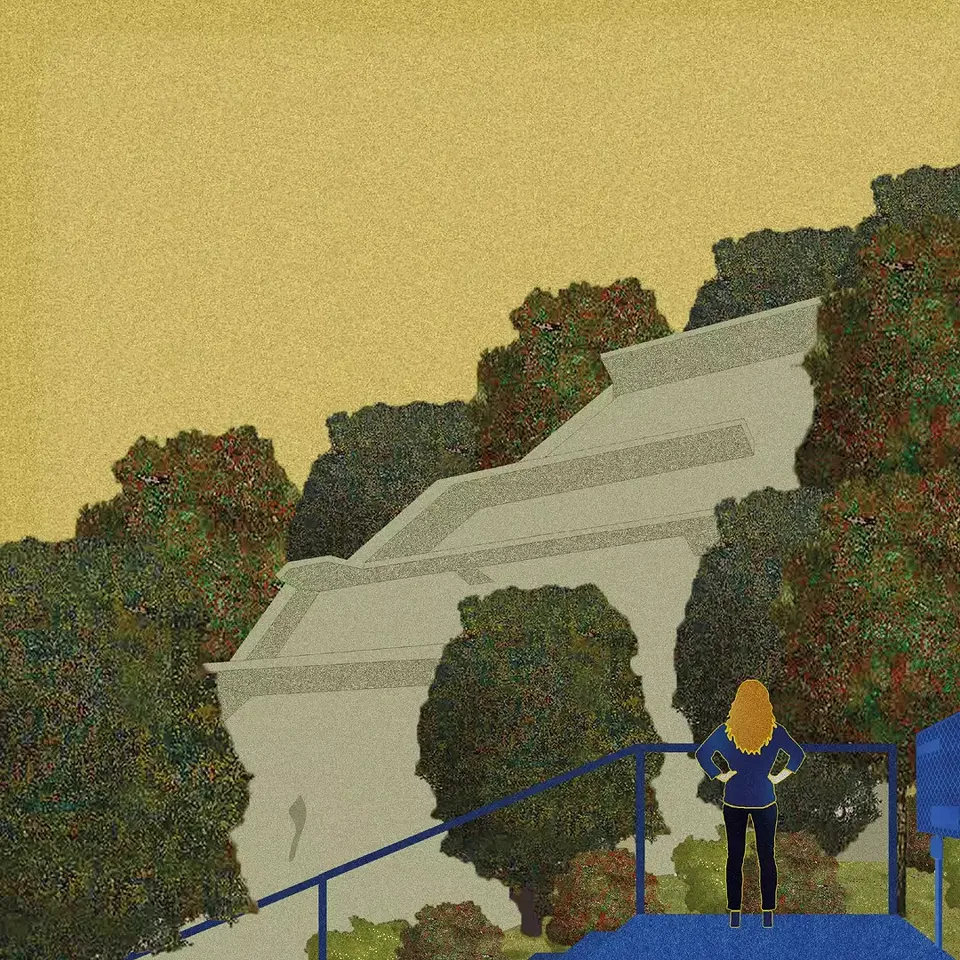

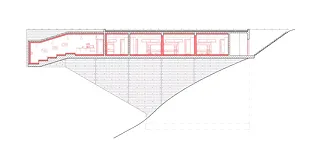

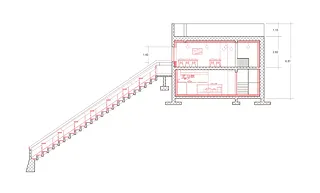

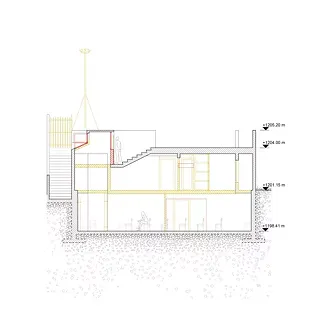

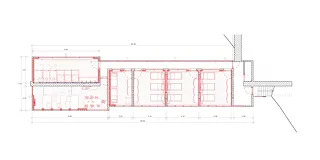

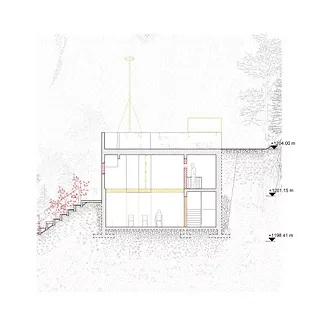

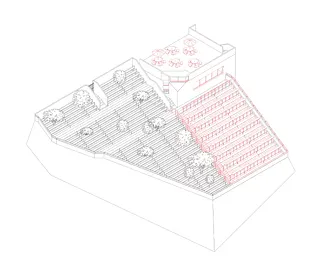

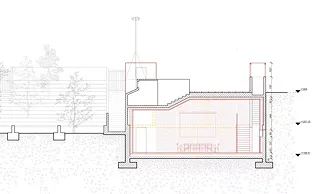

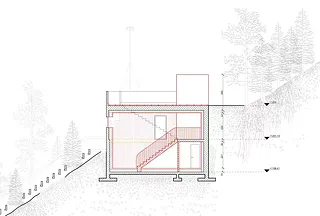

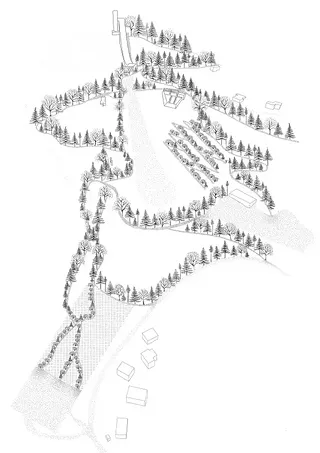

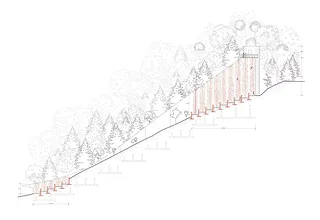

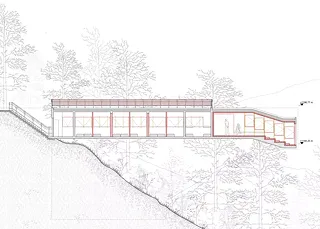

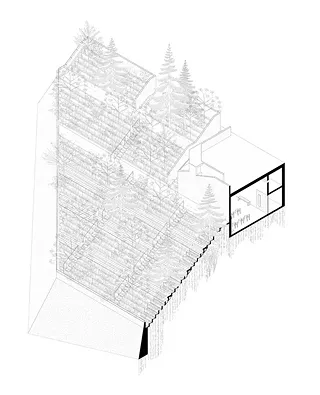

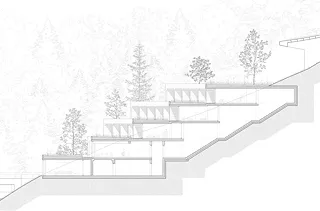

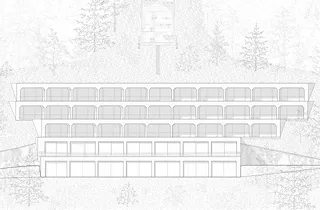

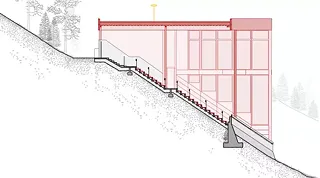

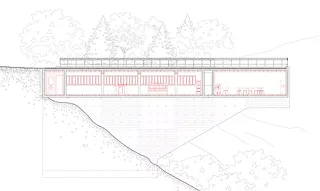

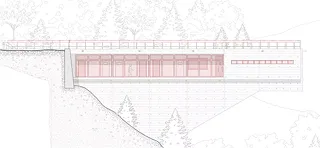

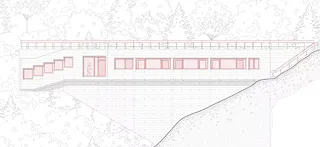

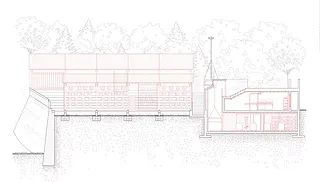

Le tremplin de saut à ski de Saint-Nizier-du-Moucherotte a été construit à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Unique œuvre d’un architecte méconnu, Pierre Dalloz, le tremplin portait à l’origine d’autres ambitions que celles élémentaires d’un équipement sportif, quand bien même il s’agissait ici d’un tremplin. Jeu de variations permises par le béton, gageure structurelle et juste répartition de masses bâties isolées, le projet était bien sûr architectural. Toutefois, habilement ancré dans la montagne, écho aux aiguilles rocheuses voisines et surplombant la vallée, le projet s’est révélé également paysager, territorial, en somme contextualisé.

Aussi ambitieux fut-il à sa conception, l’ouvrage a rapidement été abandonné, trop peu utilisé et trop coûteux à entretenir. Le tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte s’est avéré être un éléphant blanc. Depuis les années 1980, les études et projets de réhabilitation du tremplin se sont succédés sans parvenir à se concrétiser. Face à cela, l’édifice a poursuivi sa lente dégradation. Il résulte de cette situation un édifice aujourd’hui abandonné bien que remarquable, récemment labellisé comme tel, et surtout encore capable. L’enjeu de cet atelier a justement été d’expliciter la capacité de ce patrimoine passé à servir au présent. Comment des formes fortes, intrinsèquement liées à une unique fonction devenue obsolète, peuvent-elles être à la fois valorisées et mises au service d’un nouveau projet?

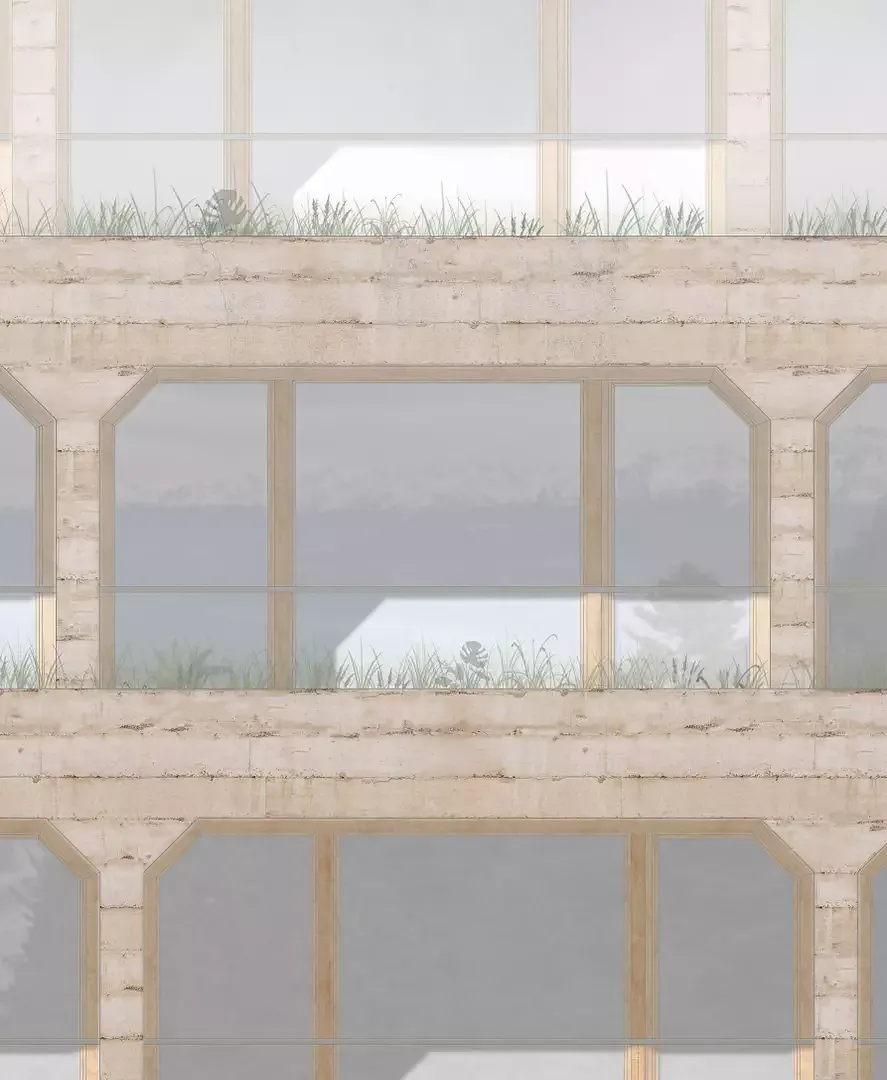

La mise au jour du potentiel d’un bâti existant implique son étude préalable. À travers celle du tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte, il s’est agi de s’approprier les méthodes et les outils du diagnostic patrimonial. Il s’est également agi de prendre conscience de la part intégrante du projet que constitue ce diagnostic, et pas seulement une phase liminaire dépourvue d’intentions conceptuelles. Cette étude a intégré le relevé sur site de l’existant, son étude historique (à partir du dépouillement des fonds d’archives), son état sanitaire ainsi que sa critique d’authenticité. Le mener à bien a supposé d’adopter une démarche pluridisciplinaire en impliquant des spécialistes tels que des ingénieur·e·s (béton), des entreprises (fabricants de ciments) et des chercheur·euse·s (programmiste, paysagiste).

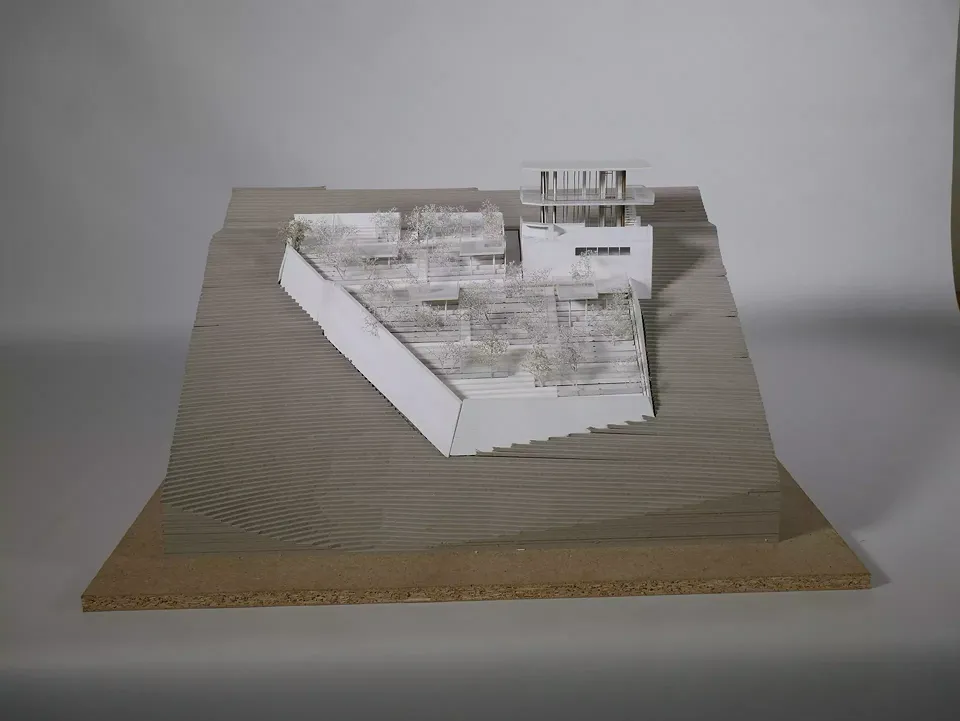

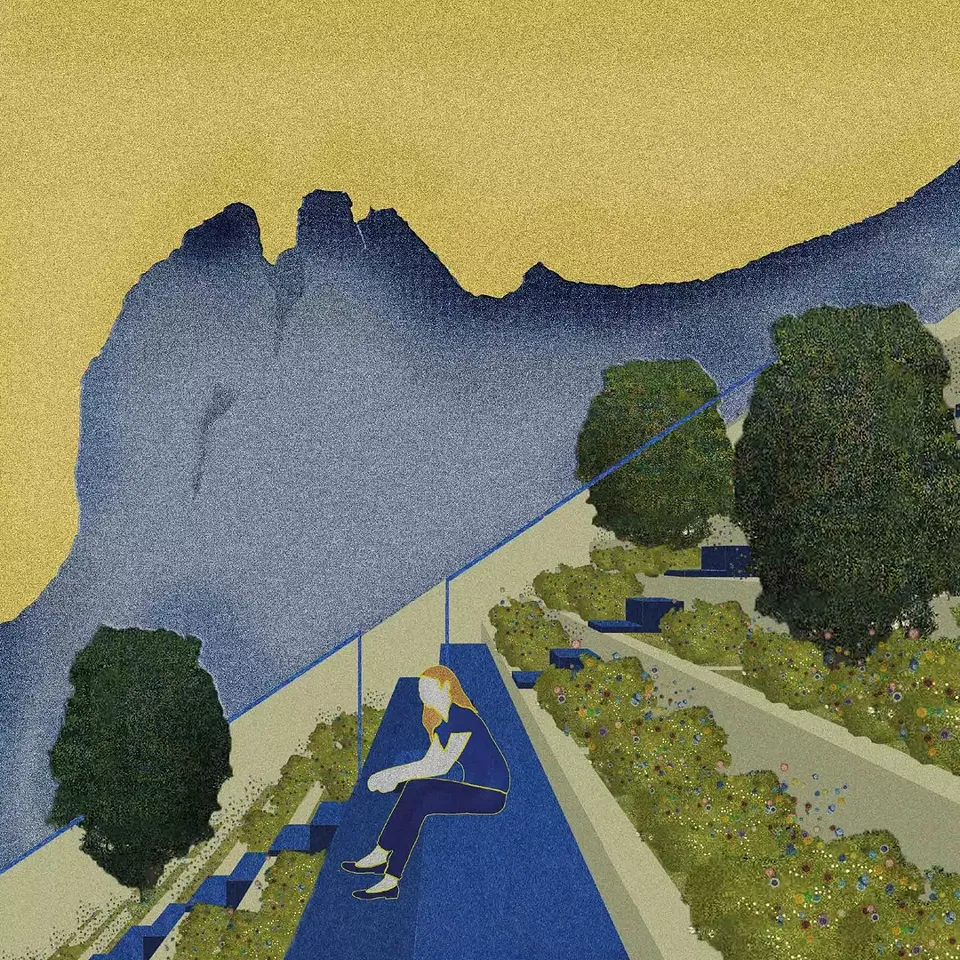

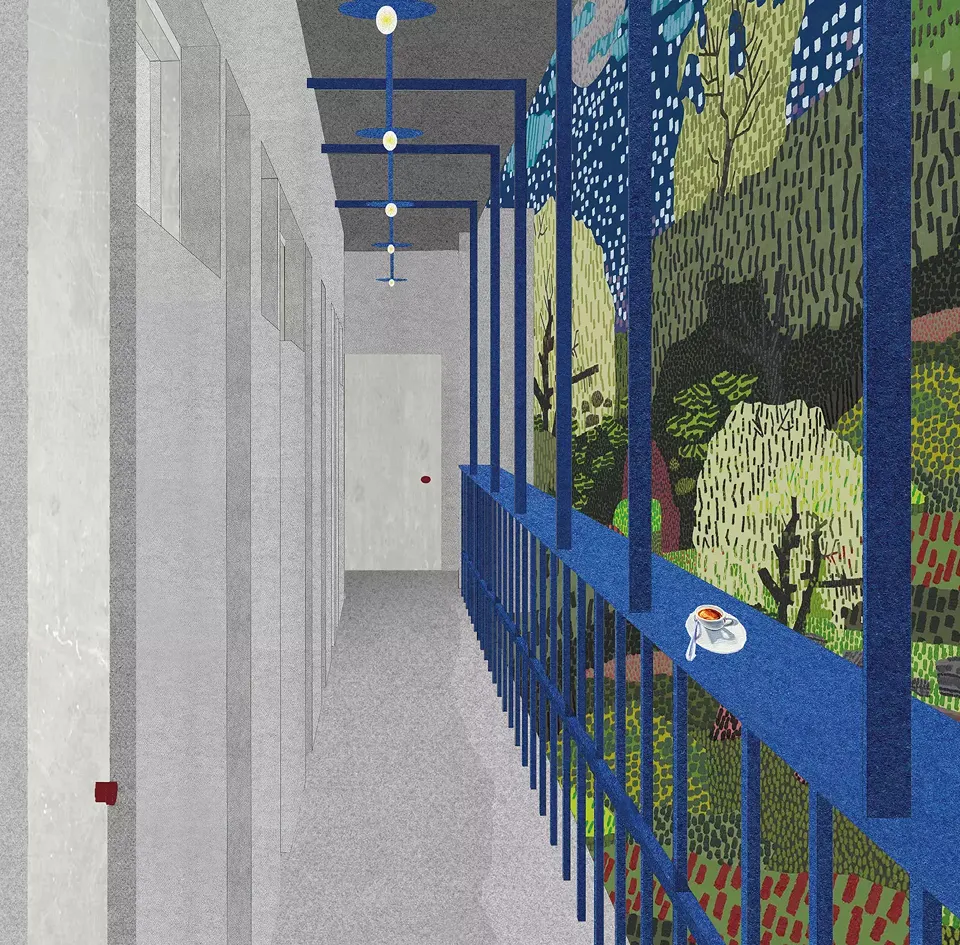

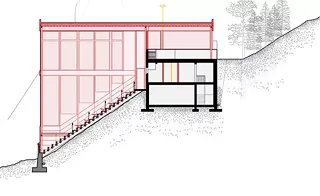

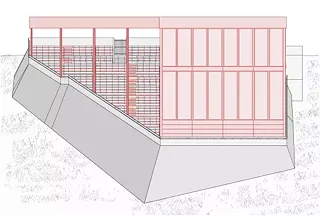

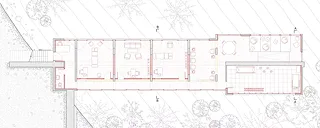

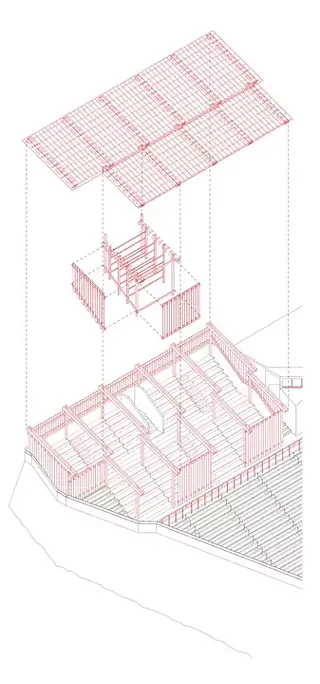

Le type d’intervention dans l’existant n’a pas été déterminé a priori. Celui-ci ou, plus fréquemment, ceux-ci ont logiquement résulté de la phase d’analyse précédente. Le potentiel du patrimoine ne s’est finalement révélé concrètement qu’à travers ces interventions. Pour servir au présent, l’existant a ainsi pu nécessiter une restauration, totale ou partielle, impliquer une transformation d’une de ses parties, voire exiger une création, sous la forme d’une extension par exemple. Enfin, au-delà du type, l’enjeu a été d’adopter puis d’illustrer à travers le projet un ou plusieurs partis pris d’intervention. En effet, chacun de ces types d’intervention se décline pour participer au mieux à un projet cohérent.

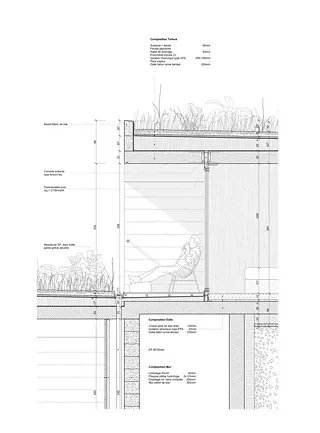

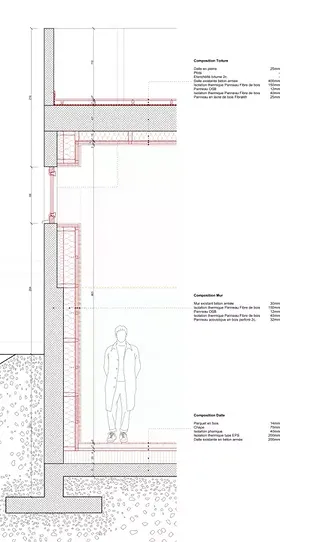

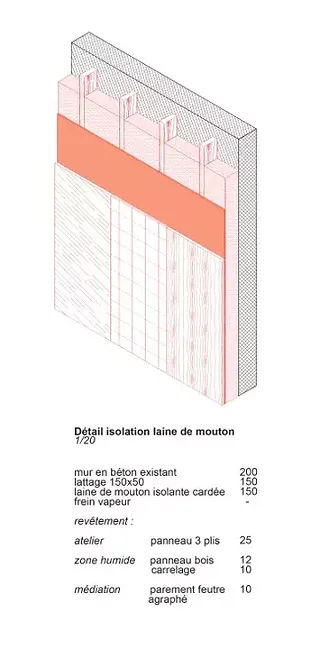

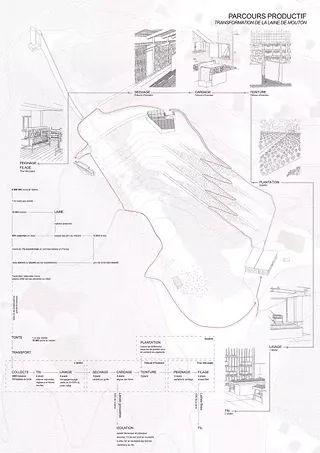

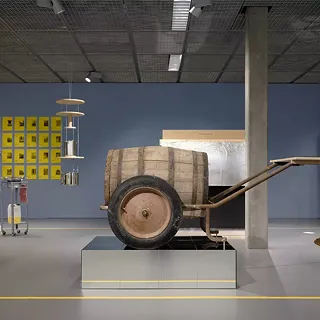

Ces projets cohérents se sont révélés d’une très grande diversité, reflets des préoccupations comme des ambitions d’une nouvelle génération d’étudiant·e·s. Ainsi, ce site olympique a été réhabilité en un site dédié à la grimpe, au séminaire d’entreprises, à la mémoire et au recueillement, au botanisme endémique, au soin des personnes souffrant de troubles de l’alimentation, à l’étude et à la performance sportive, à la filière de la laine, aux événements festifs et éphémères, au bien-être ou encore, tout simplement, aux loisirs. Ces reprogrammations se sont traduites à travers une toute aussi grande variété d’attitudes de projet vis-à-vis de l’existant. Ce qui était déjà-là a ainsi été parfois minutieusement adapté, jusque dans le détail de son isolation, mais aussi accompagné dans sa progressive ruine, ou encore démonté en vue du réemploi de ses matériaux sur site. Cet existant a été investi, de façon plus ou moins intrusive, étendu, prolongé ou surélevé. Il s’est également agi de construire à proximité immédiate de cet existant et, de fait, de porter une réflexion sur le dialogue alors instauré entre déjà-là et construction neuve, entre le passé et le présent.

Cet atelier a consisté en une mise en situation de projet dans l’existant. Cette mise en situation s’est voulue à la fois concrète, résolument professionnalisante, et prospective, exaltant pleinement le potentiel du patrimoine. Elle s’est étendue de l’étude de l’existant à sa réhabilitation (restauration, transformation, création), en passant par sa reprogrammation. À partir d’un même objet étude devenu obsolète, un éléphant blanc, l’enjeu a été de démontrer que, aujourd’hui peut-être plus que jamais, le déjà-là constitue la ressource première pour le projet.

L’obsolescence fonctionnelle du tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte constitue elle-même un enseignement. Elle a attiré notre attention sur la capacité d’adaptation de ce qui est déjà là et de ce que nous construisons, d’autant plus lorsqu’il s’agit de construire pour un événement éphémère. Cette adaptabilité s’entend bien sûr sur le plan programmatique mais également sur le plan environnemental. L’implantation de ce projet en moyenne montagne nous a imposé de nous saisir de la problématique du changement climatique, particulièrement tangible dans ces milieux-ci. Le constat de ses effets doit nous responsabiliser et nous pousser à agir, en se saisissant par exemple du patrimoine comme d’une ressource pour moins démolir et moins construire. Le patrimoine nous apparaît alors comme une véritable ressource pour l’architecte: un point d’appui, riche d’enseignements et de contraintes, générateur de projet.

Le projet de la section Création architecturale et patrimoine de l’EPFL ENAC IA a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2025, dans la catégorie Next Generation, et publié par Nina Farhumand. La version française a été revue par Estelle Gagliardi.